Сейчас имя Эдварда Морли вспоминают в основном в связи со знаменитым опытом Майкельсона — Морли, к которому химика Морли привлёк американский физик Альберт Абрахам Майкельсон (1852—1931). Исследователи установили отсутствие так называемого эфирного ветра, из чего следовало постоянство скорости света.

Имея сан священника, Морли очень интересовался «универсальными константами природы», считая, что в них проявляется «благословение Создателя». Среди современников профессор химии Морли прославился главным образом точнейшими определениями атомных масс ряда элементов. Эти его работы связаны с попытками обосновать гипотезу Праута. В 1891 г. несколько американских химиков обратились к Морли с настоятельной просьбой «раз и навсегда разделаться с Праутом». Ответ Морли был уклончивым. Лишь в 1896 г. он опубликовал, пожалуй, главную свою работу «О плотностях кислорода и водорода и об отношении их атомных весов». В том же году Морли избрали президентом самого престижного научного общества страны — Американской ассоциации содействия науке. И вскоре он выступил с обращением к членам ассоциации, названным «Завершающая глава в истории атомной теории». Основываясь на своих экспериментальных данных, Морли заявил, что гипотеза Праута, наконец, окончательно опровергнута.

В книге «Основы химии» Д. И. Менделеев ярко описал атмосферу Первого международного конгресса химиков: «Присутствовав на этом конгрессе, я хорошо помню, как велико было разногласие... и как тогда последователи Жерара, во главе которых стал итальянский профессор Канниццаро, горячо проводили следствия закона Авогадро. При господстве научной свободы (без неё наука не двигалась бы вперёд, окаменела бы, как в средние века) и при одновременной необходимости научного консерватизма (без него корни прошлого изучения не могли бы давать новых плодов)... истина... при посредстве конгресса, получила более широкое распространение и скоро затем покорила все умы. Тогда сами собою укрепились новые, так называемые жераровские веса атомов и уже с 70-х годов они вошли во всеобщее употребление».

В 1815 г. английский химик и врач Уильям Праут (1785—1850) опубликовал статью «О связи между удельным весом тел в газообразном состоянии и весами их атомов», в которой высказал предположение, что атомные массы всех элементов являются кратными атомной массе водорода. Значит, если за единицу атомной массы взять водород, относительные атомные массы других элементов должны оказаться целыми числами.

Одной из первых была предложена водородная шкала атомных масс. Атомные массы всех элементов рассчитывались по отношению к атомной массе водорода.

Важнейшей вехой в становлении химической науки назвал Й. Я. Берцелиус работы английского учёного Джона Дальтона. Именно он наполнил смутные атомистические воззрения древних конкретным химическим содержанием.

Дальтон ввёл понятие о «соотношении весов мельчайших частиц газообразных и других тел». Фактически это и есть относительная атомная масса. За её единицу учёный принял массу атома водорода, а для определения масс других атомов использовал найденный ранее процентный состав различных соединений водорода. Так, Лавуазье установил, что в воде содержится 15% водорода и 85% кислорода. Отсюда Дальтон вычислил относительную атомную массу кислорода: 85:15=5,67. По данным английского химика Уильяма Остина (1754—1793) о составе аммиака (80 % азота и 20 % водорода) он рассчитал относительную атомную массу азота: 80 : 20 = 4. В 1803 г. Дальтон составил первую в истории таблицу относительных атомных масс некоторых элементов.

По определению, простое вещество — это форма существования химического элемента в свободном состоянии. Но это определение нередко вызывает споры даже среди профессиональных химиков. Возьмём, к примеру, элемент № 1 — водород. Каковы формы его существования? Самые известные — газообразный, жидкий и твёрдый водород (для этих форм есть своё название — агрегатные состояния вещества). Но, оказывается, и в газообразном водороде при комнатной температуре присутствуют две разновидности водорода — ортоводород и параводород (они отличаются магнитной ориентацией ядер Н), которые можно разделить. Эти два «сорта» водорода имеют разные свойства (например, теплоёмкость). Такие газы, как Н2, D2, T2, HD, HT, DT тоже следует считать простыми веществами, поскольку каждый из них содержит атомы только одного элемента — водорода.

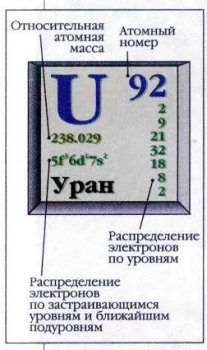

Современная наука знает об атомах если не всё, то очень многое. Давно известно, что их масса крайне мала. Сейчас массы атомов определены с высокой точностью, вот только выражать их в привычных единицах — граммах — неудобно. Масса атома даже самого тяжёлого из земных элементов, урана, составляет всего лишь 3,952•10-22 г. Поэтому учёные, как правило, используют относительные атомные массы Аr (где r — начальная буква латинского слова relativus — «относительный»); это безразмерная величина, показывающая отношение массы атома данного элемента к 1/12 массы атома углерода-12. Значения относительных атомных масс измерялись (и уточнялись) неоднократно многими учёными.

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева... Химики не перестают удивляться её простоте и изяществу, будущие специалисты — студенты — сложности и запутанности связей между строением атомов и свойствами элементов, а школьники — огромному количеству информации, которое уместилось всего на одной страничке. Действительно, в каждой ячейке таблицы (а их уже больше сотни) указаны и международный символ элемента, и его название, и порядковый номер, и относительная атомная масса... В полных вариантах содержатся и другие сведения: цветом выделяют принадлежность элемента к тому или иному семейству, указывают строение электронных оболочек, приводят свойства простых веществ и тип их кристаллической структуры.

Современный облик таблицы — плод долгого и напряжённого труда тысяч и тысяч химиков и физиков. Менделеев вполне мог бы повторить слова английского учёного Дж У. Меллора, который по окончании многолетней работы над своей 16-томной

энциклопедией по неорганической и теоретической химии написал на титульном листе «Посвящается рядовым огромной армии химиков. Их имена забыты, их труд остался...».

В самом деле, немногие знают о том, кто именно уточнил соотношение изотопов олова в природе, предложил современную шкалу атомных масс, впервые разделил мифический элемент дидим на празеодим и неодим, синтезировал нептуний и обнаружил его следы в земной коре — словом, внёс свой вклад, пусть порой и небольшой, в заполнение ячеек таблицы. Корни же этого великого открытия уходят вглубь веков, в античность, когда были сформулированы первые идеи об атомах.

Ядра 14С образуются в атмосфере за счёт взаимодействия нейтронов космического излучения с ядрами азота: 147N+10n®146C+11р. Их период полураспада Т1/2 = 5730 лет.

Концентрация 14С в атмосферном воздухе (в составе СО2) практически постоянна в течение последних нескольких десятков тысяч лет и соответствует уровню активности около 15 Бк на 1 г углерода. При фотосинтезе растения усваивают углекислый газ, содержащий радиоуглерод, затем он попадает и в организмы животных. В результате, активность углерода во всех живых организмах одинакова. Но как только организм погибает, он перестаёт усваивать радиоуглерод, а тот, который в нём уже есть, непрерывно распадается.

Если имеется материал растительного или животного происхождения (льняная ткань, шерсть, шёлк, древесина, торф, каменный уголь, кожа, кости животных и т. д.), то, измеряя активность оставшегося радиоуглерода, можно установить возраст образца. За разработку радиоуглеродного метода определения возраста археологических находок американский учёный Уиллард Фрэнк Либби (1908—1980) получил Нобелевскую премию.

В наши дни радионуклиды известны у большинства химических элементов. Они имеют много самых разных применений, особенно в химии и биохимии. Дело в том, что химическое поведение радионуклидов какого-либо элемента практически такое же, как и у его стабильных нуклидов. Но ядра радионуклидов в момент распада «посылают сигнал» о своём присутствии. Учёные разработали аппаратуру, позволяющую надёжно регистрировать сигналы от распада буквально единичных атомов. Благодаря этому становится возможным использовать радионуклиды в качестве атомов-меток, так называемых радиоактивных индикаторов.

Например, с помощью фосфора-32 можно установить, как кукуруза усваивает из почвы фосфорное удобрение. В удобрение добавляют очень малое количество радионуклида. Далее, анализируя радиоактивность различных частей растения, можно определить, быстро ли фосфат усваивают корни, с какой скоростью он поступает в листья, стебли или початки и как усвоение удобрения зависит от его химической формы (в частности, от того, в виде какой именно соли — аммония, калия или кальция — взят фосфат), от способа введения в почву и других факторов. Полученная информация позволила существенно повысить эффективность применения минеральных удобрений.

Один из самых давних (хотя и не очень точных) методов определения возраста минералов основан на изучении так называемых окрашенных ореолов. Часто в прозрачные кристаллы вещества вкраплены крохотные частички какого-нибудь радиоактивного минерала, содержащего, например, торий или уран. Он излучает a-частицы, которые распространяются во все стороны с высокой скоростью, причём дальность полёта зависит от их начальной скорости и от плотности минерала. В воздухе пробег этих частиц измеряется несколькими сантиметрами, а в минералах — всего десятками микрометров.

В реакциях ядерного синтеза источником нейтронов может служить небольшая ампула, в которую помешена смесь бериллия и a-радиоактивного нуклида, например радия-226 или америция-243. При облучении бериллия a-частицами протекает ядерная реакция 94Ве+42Не®126С+10n, обеспечивающая общий поток источника около 107—108 нейтронов в секунду.

Наиболее мощный источник нейтронов — ядерный реактор. Поток нейтронов в каналах ядерного реактора достигает 1013—1014 нейтронов в секунду на квадратный сантиметр сечения.

Для замедления нейтронов используют материалы, содержащие лёгкие атомы (атомы элементов с небольшими атомными номерами). Чаше других замедлителями служат обычная вода, тяжёлая вода D2O, парафин, графит. При столкновении с атомами протия 1Н, дейтерия или углерода нейтроны теряют бо'льшую часть своей энергии. Важно, что ядра перечисленных атомов сами нейтронов не поглощают.

Для получения радионуклидов используют ядерные реакции. От химической ядерная реакция отличается тем, что в ходе её изменяются ядра, и, следовательно, одни атомы превращаются в другие. В таких реакциях участвуют ядра-мишени атомов различных элементов, а снарядами (бомбардирующими частицами) чаще всего служат нейтроны, протоны, дейтроны (ядра атомов тяжёлого водорода — дейтерия 21H), a-частицы, а иногда также g-кванты с большой энергией или ядра других атомов (более лёгких, чем ядра атомов-мишеней).

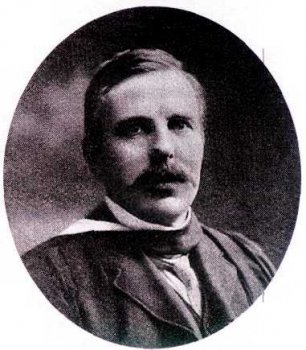

Первую ядерную реакцию осуществил в 1919 г. Эрнест Резерфорд. Он облучал a-частицами атомы азота.

Эрнест Резерфорд.