До Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765) каких-либо целенаправленных исследований по химии в России не проводилось. Ломоносов создал первую в стране химическую лабораторию. Выстроенная в Петербурге по его плану, она открылась 12 октября 1748 г. По оборудованию не уступала лучшим европейским, а в одном отношении ей, пожалуй, не сыскалось бы равных: лаборатория была физико-химической.

Испытать всё, что только можно измерять, взвешивать и определять вычислением, — вот девиз Ломоносова. Он гораздо раньше других понял: «Химик без знания физики подобен человеку, который всё должен искать щупом. И сии науки так соединены между собой, что одна без другой в совершенстве быть не могут». И потому, утверждал Ломоносов, «вся моя химия физическая». А данное им определение гласило: «...физическая химия — наука, объясняющая на основании положений и опыта физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях». Историк науки Пауль (Павел Иванович) Вальден (1863— 1957) был совершенно прав, считая, что Ломоносов, «предвосхитив своими планами относительно физической химии действительное её возникновение (около 1887 г.) на целое столетие, опередил также основателя количественного периода химии А. Лавуазье на десятилетие...».

Испытать всё, что только можно измерять, взвешивать и определять вычислением, — вот девиз Ломоносова. Он гораздо раньше других понял: «Химик без знания физики подобен человеку, который всё должен искать щупом. И сии науки так соединены между собой, что одна без другой в совершенстве быть не могут». И потому, утверждал Ломоносов, «вся моя химия физическая». А данное им определение гласило: «...физическая химия — наука, объясняющая на основании положений и опыта физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях». Историк науки Пауль (Павел Иванович) Вальден (1863— 1957) был совершенно прав, считая, что Ломоносов, «предвосхитив своими планами относительно физической химии действительное её возникновение (около 1887 г.) на целое столетие, опередил также основателя количественного периода химии А. Лавуазье на десятилетие...».

ГЕНРИ КАВЕНДИШ

(1731—1810)

(1731—1810)

«...Он был крайне застенчив и сдержан. У него не было друзей и было мало знакомых. Вместо того, чтобы охватить своей мыслью всю совокупность природы, он ограничивался исследованием немногих проблем первоклассного значения. Его работы отличались величайшей точностью и изяществом; в сообщении своих выводов он соблюдал величайшую осторожность» — так характеризовал английского учёного Генри Кавендиша один из многочисленных биографов.

Выходец из знатной аристократической семьи, Кавендиш никогда не испытывал недостатка в средствах. (Французский физик Жан Батист Био в некрологе назвал его «самым богатым из учёных и, вероятно, самым учёным из богачей».) Так и не окончив Кембриджский университет, он в 1753 г. поселился в лондонском доме отца. Здесь устроил лабораторию и до конца жизни проводил в ней исследования.

Если бы идеи Джона Мэйоу и его коллег в своё время получили соответствующее теоретическое обоснование, то совершенствование химических знаний могло бы пойти в ином направлении. История распорядилась иначе. Теория, первая химическая теория появилась только на рубеже XVII— XVIII столетий. Почти на протяжении всего XVIII в. она владела умами подавляющего большинства исследователей. Парадокс заключался в том, что в конечном счёте эта теория оказалась ошибочной.

Она вошла в историю под названием теории флогистона. Её создал немецкий химик и врач Георг Эрнст Шталь (1659—1734). В соответствии с этой теорией, все вещества, способные гореть или изменяться при прокаливании (как металлы, которые превращаются в оксиды), содержат невесомый флюид — флогистон (от греч. «флогистос» — «воспламеняющийся»). Таким образом, в процессе горения или обжига вещества теряют, отдают флогистон. Ценность теории состояла в том, что она давала возможность с единой точки зрения объяснять механизмы протекания химических процессов.

Она вошла в историю под названием теории флогистона. Её создал немецкий химик и врач Георг Эрнст Шталь (1659—1734). В соответствии с этой теорией, все вещества, способные гореть или изменяться при прокаливании (как металлы, которые превращаются в оксиды), содержат невесомый флюид — флогистон (от греч. «флогистос» — «воспламеняющийся»). Таким образом, в процессе горения или обжига вещества теряют, отдают флогистон. Ценность теории состояла в том, что она давала возможность с единой точки зрения объяснять механизмы протекания химических процессов.

РОБЕРТ БОЙЛЬ

(1627—1691)

(1627—1691)

Хрестоматийной стала фраза немецкого философа Фридриха Энгельса: «Бойль делает из химии науку».

Он родился в то время, когда эпоха Возрождения заканчивала своё триумфальное шествие по Европе. Физика, математика, науки о земле постоянно обогащались фундаментальными открытиями. Химия оставалась бедной Золушкой. Её ещё слишком опутывали алхимические и схоластические представления.

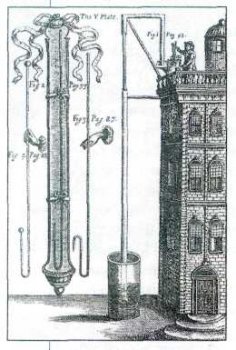

Рисунок из книги Р. Бойля «Химик-скептик». Издание 1661 г.

В XVII столетии механика, физика и астрономия достигают впечатляющих успехов. На их фоне химические исследования и открытия остаются мало кому известными. Однако в фундамент будущего здания химии уже начинают закладываться первые «опорные блоки».

История химии этого периода связана с именами лишь немногих естествоиспытателей. Среди них назовём французского учёного Пьера Гассенди. Он развивал оригинальные атомистические представления. По его мнению, «существует определённое число неделимых и непроницаемых атомов, из которых составлены все тела». Форма атомов может быть различной, и они могут отличаться по размерам и весу. Образование и разрушение тел объясняется соединением атомов и распадом соединений на исходные атомы. Теплота и свет — эти «невесомые флюиды» — также образованы атомами. Гассенди полагал: тела состоят не из первичных атомов, а из их соединений — молекул (от лат. moles — «масса», с уменьшительным суффиксом -cula). Так в 1624 г. в химию вошло одно из важнейших её понятий. Но для того чтобы чётко «расшифровать» его содержание, потребовалось почти три столетия.

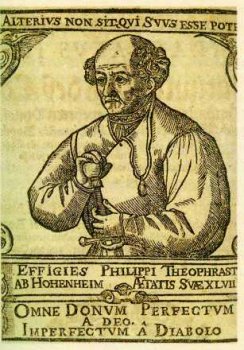

Парацельсом он назвал себя сам, под таким именем и вошёл в историю науки. Означало оно «превосходящий Цельса» (римского учёного, жившего на рубеже новой эры). В свидетельстве о крещении было записано: Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.

В его биографии много неясного и противоречивого. Уроженец Швейцарии, медицину изучал в Италии, однако разочаровался в полученных знаниях. Решив заняться самообразованием, отправился в длительное путешествие.

Объездил всю Европу, побывал в Египте. По некоторым сведениям, посетил Московию (Россию).

В 1524 г. Парацельс вернулся на родину. Там он сразу прослыл «возмутителем спокойствия»: в Базельском университете стал читать лекции на немецком языке, хотя священной традицией считалось пользоваться исключительно латынью. Пренебрежительно отозвался о сочинениях великих эскулапов — древнеримского врача Галена и Авиценны. Словом, вёл себя настолько высокомерно, что был изгнан из Базеля. Остаток жизни он провёл в Германии и Австрии и скончался в крайней бедности в больнице города Зальцбурга.

«Великое делание», т. е. процесс получения философского камня, описано в алхимической литературе достаточно подробно, хотя и в иносказательной, аллегорической форме. Существует даже полное описание без текста, своеобразный алхимический «комикс» — «Немая книга» (1677 г.). Однако ни в одном алхимическом труде нет ясных указаний на исходные вещества. Часто упоминаемые «философская сера» и «философская ртуть» — не конкретные вещества, а первичные принципы строения металлов.

В разных источниках имеется множество сходных описаний самого философского камня и его удивительного действия на металлы. В протоколах о получении золота из неблагородных металлов в присутствии многочисленных свидетелей чаше всего говорится о тяжёлом красном или серо-красном (реже жёлтом) порошке, иногда блестевшем, как осколки стекла. Обычно несколько крупинок порошка облепляли воском или заворачивали в бумагу и бросали в расплавленный металл (ртуть, свинец, цинк, железо). В течение нескольких минут исходный металл «превращался» в золото. Считалось, что одна часть (по массе) философского камня позволяет превратить в золото до 19 тыс. частей неблагородного металла и более. В то же время не существует ни одного описания процесса изготовления самого философского камня, выполненного при свидетелях.

В разных источниках имеется множество сходных описаний самого философского камня и его удивительного действия на металлы. В протоколах о получении золота из неблагородных металлов в присутствии многочисленных свидетелей чаше всего говорится о тяжёлом красном или серо-красном (реже жёлтом) порошке, иногда блестевшем, как осколки стекла. Обычно несколько крупинок порошка облепляли воском или заворачивали в бумагу и бросали в расплавленный металл (ртуть, свинец, цинк, железо). В течение нескольких минут исходный металл «превращался» в золото. Считалось, что одна часть (по массе) философского камня позволяет превратить в золото до 19 тыс. частей неблагородного металла и более. В то же время не существует ни одного описания процесса изготовления самого философского камня, выполненного при свидетелях.

«He было такого места, которое он считал бы неудобным для учёных занятий, и не было такого времени, которым он бы не воспользовался для чтения и письма» —так говорил о Плинии Старшем, выдающемся древнеримском учёном, его не менее знаменитый племянник, писатель Плиний Младший.

В юные годы Гаю Плинию Секунду выпала судьба стать легионером. Он участвовал во многих сражениях, побывал в разных уголках Европы; довелось ему служить и в Африке.

Удивительная наблюдательность и редкая любознательность были присуши Плинию с детства. У него рано возникла потребность описывать увиденное и услышанное. Мы никогда не узнаем, сколько всего сочинений ему принадлежало. Он посвящал труды военному искусству, риторике, грамматике. Но более всего Плиний любил историю. Сохранились сведения, что он написал 31-томную «Историю своего времени». Однако она, как и многие другие творения Плиния, до нас не дошла.

В юные годы Гаю Плинию Секунду выпала судьба стать легионером. Он участвовал во многих сражениях, побывал в разных уголках Европы; довелось ему служить и в Африке.

Удивительная наблюдательность и редкая любознательность были присуши Плинию с детства. У него рано возникла потребность описывать увиденное и услышанное. Мы никогда не узнаем, сколько всего сочинений ему принадлежало. Он посвящал труды военному искусству, риторике, грамматике. Но более всего Плиний любил историю. Сохранились сведения, что он написал 31-томную «Историю своего времени». Однако она, как и многие другие творения Плиния, до нас не дошла.

В 60-х гг. XX в. поразительные археологические находки были сделаны в Южной Турции. В неолитическом поселении Чатал-Хююк (VII—VI тысячелетия до н. э.) обнаружено много изделий из меди и свинца, а также остатки плавильных печей. Само поселение, в котором обитали более 7 тыс. жителей, состояло из хорошо спланированных жилых домов и грандиозных культовых сооружений. Сохранились сложные многоцветные настенные росписи, выполненные минеральными красками. Существование столь древнего поселения с развитой культурой позволяет считать, что люди обладали определёнными химическими знаниями не менее 10 тыс. лет назад.

Из металлических предметов, найденных в Южном Междуречье, при раскопках города Ура, самый древний относится к IV тысячелетию до н. э. Это наконечник копья, сделанный из меди с примесью мышьяка и цинка. В Уре найдены и стеклянные бусы того же времени.

Из металлических предметов, найденных в Южном Междуречье, при раскопках города Ура, самый древний относится к IV тысячелетию до н. э. Это наконечник копья, сделанный из меди с примесью мышьяка и цинка. В Уре найдены и стеклянные бусы того же времени.

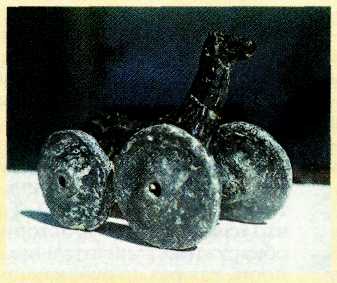

Лошадка. Поздний бронзовый век (около XIV в. до н. э.). Раскопки в городе Мцхета. Грузия.

В НАЧАЛЕ БЫЛО... ДЕЛО

Когда именно родилась химия? И не химия даже, а первоначальное химическое знание? Искать ответ не имеет смысла. Ведь уже первобытный человек, используя огонь для приготовления пищи, приобретал первые элементарные «химические навыки»...

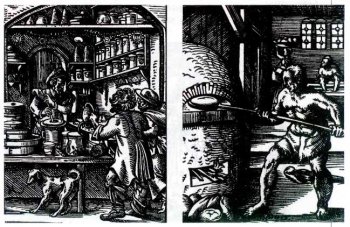

Возникновению химии, как и других естественных наук, способствовали прежде всего потребности практики. Люди постоянно накапливали сведения о различных химических процессах (горении, растворении и др.) и широко применяли их. Выплавка металлов, приготовление красителей и косметических средств, изготовление стекла, керамической посуды и строительных материалов (кирпича), хлебопечение, виноделие — вот далеко не полный перечень древнейших областей приложения химических знаний. Разработку и использование различных методов, приёмов и рецептов в практических целях историки науки объединяют под названием «ремесленная химия». Герман Копп выделял в истории развития химии и особый, алхимический этап, растянувшийся более чем на десять столетий.

Когда именно родилась химия? И не химия даже, а первоначальное химическое знание? Искать ответ не имеет смысла. Ведь уже первобытный человек, используя огонь для приготовления пищи, приобретал первые элементарные «химические навыки»...

Возникновению химии, как и других естественных наук, способствовали прежде всего потребности практики. Люди постоянно накапливали сведения о различных химических процессах (горении, растворении и др.) и широко применяли их. Выплавка металлов, приготовление красителей и косметических средств, изготовление стекла, керамической посуды и строительных материалов (кирпича), хлебопечение, виноделие — вот далеко не полный перечень древнейших областей приложения химических знаний. Разработку и использование различных методов, приёмов и рецептов в практических целях историки науки объединяют под названием «ремесленная химия». Герман Копп выделял в истории развития химии и особый, алхимический этап, растянувшийся более чем на десять столетий.

Аптекарь. Пекарь. Гравюры Ж. Аммана. 1568 г.

Предпосылки к становлению химии как самостоятельной научной дисциплины сформировались в XVII — первой половине XVIII в. В то время появились и первые труды, посвященные её истории. Их авторы стремились выяснить, как происходило накопление и развитие химических знаний.

«Нельзя по собственному усмотрению перекраивать бесшовные одежды истории» — казалось бы, этот афоризм, принадлежащий Оноре де Бальзаку, трудно оспорить. Однако в исторических трудах мы постоянно встречаем термины «эпоха», «этап», «период». Единое историческое целое «разрезается» на отдельные временные интервалы. Такой методологический приём необходим — исторический анализ невозможно провести без привязки к определённым промежуткам времени.

Даже полтора столетия назад молодая наука химия развивалась довольно быстро. Некоторые факты успевали устареть к тому времени, когда становились известны широкому кругу исследователей. Но ещё существовала реальная возможность следить за всеми успехами химии. Правда, такое оказывалось под силу лишь очень немногим учёным. Среди них был шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус. На протяжении почти 30 лет он публиковал «Ежегодные сообщения», стремясь отразить в них с максимальной полнотой достижения химических исследований в разных странах. Каждое издание служило своеобразной энциклопедией химических сведений и фактов, добытых за год. Незадолго до кончины, в 1847 г., Берцелиус прекратил свой подвижнический труд. Не только из-за возраста и болезней. Просто он уже не поспевал за новыми открытиями...

В XVII — XVIII вв. об уровне химических знаний, о важнейших научных представлениях и наблюдениях можно было узнать из солидных фолиантов, таких, например, как «Курс химии» (1675 г.) французского учёного Никола' Лемери. Отдельные сведения по химии публиковались в немногочисленных научных журналах. Первый специальный журнал, публиковавший статьи по химии, был основан в 1778 г. в Германии.

В XVII — XVIII вв. об уровне химических знаний, о важнейших научных представлениях и наблюдениях можно было узнать из солидных фолиантов, таких, например, как «Курс химии» (1675 г.) французского учёного Никола' Лемери. Отдельные сведения по химии публиковались в немногочисленных научных журналах. Первый специальный журнал, публиковавший статьи по химии, был основан в 1778 г. в Германии.