В 1939 г. французский радиохимик Маргарет Пере (1909—1975) в продуктах распада изотопа урана-235 обнаружила новый радиоактивный элемент. Исследовательница назвала его францием в честь своей родины. Франций расположен в левом нижнем углу периодической системы, поэтому у него должны быть наиболее ярко выражены металлические свойства. Например, реакция с водой должна протекать ещё более бурно, чем в случае цезия — его соседа по подгруппе щелочных металлов. Однако убедиться в этом невозможно. Высокая радиоактивность франция (период полураспада наиболее долгоживущего изотопа 223Fr составляет 21,8 минут) служит препятствием не только для практического использования, но даже для изучения свойств этого элемента.

Уже в XVIII в. стекольной промышленности Франции требовалось больше соды, чем её могли выделить из растительной золы или добыть в природе. Поэтому в 1775 г. Французская академия объявила специальную премию за изобретение искусственного способа получения соды. Его нашёл химик Никола Леблан (1742— 1806), который предложил получать соду из сульфата натрия (мирабилита) по реакции:

Na2SO4+4С+СаСО3®960 °CNa2CO3+CaS+4CO.

Образовавшуюся твёрдую массу обрабатывали водой (выщелачивали), а потом из этого раствора кристаллизовали соду. Хотя Леблану так и не суждено было получить заслуженную им награду (в годы Французской революции 1789—1799 гг. академия была закрыта), его метод надёжно служил долгие годы химикам разных стран. Главной проблемой было отсутствие в Европе мирабилита, поэтому его получали, действуя на поваренную соль концентрированной серной кислотой.

Из-за высокой химической активности щелочные металлы встречаются на Земле исключительно в виде соединений, главным образом солей. Литий является редким элементом. Он входит в состав некоторых алюмосиликатов (в частности, сподумена

Li2O•Аl2О3•4SiO2), а также в форме хлорида LiСl присутствует в морской воде, подземных водах, водах соляных озёр. Рубидий и цезий встречаются в виде примесей к алюмосиликатам, содержащим калий.

Натрий и калий, напротив, входят в десятку элементов, наиболее распространённых в земной коре (в ней содержится 2,3% натрия и 2,1% калия). Многие из их минералов, например Редкими называют элементы, содержание которых в земной коре не превышает 0,01 %. К ним относят Li, Rb, Cs, Be, Sc, Y, La, лантаниды, Ga, In, Tl, Zr, Hf, Ge, V, Nb, Та, Mo, W, Re и платиновые металлы.

Гидроксиды щелочных металлов называют едкими щелочами. Они представляют собой белые кристаллические вещества, устойчивые к нагреванию, хорошо растворимые в воде (исключением является гидроксид лития), а также в спирте.

Гидроксид натрия — его называют также едким натром или каустической содой (от греч. «каустикос» — «жгучий», «едкий») — впервые был обнаружен в соде в 1736 г. французским химиком Анри Луи Дюамелем Дю Монсо (1700—1782). Это вещество образуется при гидролизе соды: Na2CO3+Н2О«NaHCO3+NaOH. В XVIII в. едкий натр получали, действуя на сульфат натрия свинцовым глетом (оксидом свинца PbO):

Na2SO4+PbO+Н2О=PbSO4¯+2NaOH.

Другим способом получения едкого натра служило взаимодействие соды с известью Са(ОН)2 (каустификация соды): Са(ОН)2+Na2CO3«CaCO3¯+2NaOH.

В наше время едкие щёлочи получают электролизом растворов солей, например хлоридов. При этом наряду с щёлочью образуются другие важные вещества — водород и хлор.

Гидроксиды натрия и калия применяют для очистки нефти и масел, в производстве бумаги, моющих средств, искусственных волокон. Благодаря способности активно поглощать влагу из воздуха (гигроскопичности) NaOH и КОН используются в лабораториях как осушители.

В 1817 г. в природных силикатах ученик Й. Я. Берцелиуса шведский химик Август Арфведсон (1792—1841) обнаружил новый элемент, который назвал литием (от греч. «литос» — «камень»). В 1818 г. Гемфри Дэви получил литий в свободном виде электролизом расплава гидроксида.

В свободном состоянии литий — серебристо-белый металл, мягкий, хотя и жёстче остальных щелочных металлов, а также не такой легкоплавкий (tпл=181 °С). Литий настолько лёгок (плотность 0,53 г/см3), что не тонет даже в керосине.

(1778—1829)

В одной из записных книжек английский химик Гемфри Дэви заметил: «Я не могу сослаться для своей характеристики ни на богатство, ни на власть, ни на знатное происхождение; и однако же... я надеюсь быть не менее полезным для человечества и моих друзей, чем в том случае, если бы я был наделён всеми этими преимуществами».

Бедность не позволила Дэви получить высшее образование. Он закончил (в 1795 г.) только среднюю школу. А знания по химии почерпнул из недавно переведённого на английский «Начального курса химии» А. А. Лавуазье. Его увлекла идея великого француза о материальной природе света. Первое «научное предположение» Дэви заключалось в том, что кислород — соединение света с некоторым неизвестным элементом. Соответствующая статья даже была опубликована, хотя впоследствии учёный горько об этом сожалел. Тем не менее его в 1798 г. пригласили на должность химика в Пневматический институт в Бристоле. Там велись работы по изучению физиологического действия различных газов. Здесь-то Дэви и сделал своё первое настоящее открытие: обнаружил опьяняющее действие на человека одного из оксидов азота (веселящего газа N2O).

В начале 70-х гг. XX в. в некоторых американских и английских клиниках наблюдались странные явления. Время от времени из раковин раздавались звуки, напоминающие пистолетные выстрелы, а в одном случае неожиданно взорвалась сливная трубка. К счастью, никто не пострадал. Расследование показало, что виновником всего этого был очень слабый (0,01%) раствор азида натрия NaN3, который использовали в качестве консерванта физиологических растворов. Излишки раствора азида в течение многих месяцев, а то и лет сливали в раковины — иногда до 2 л в день.

Щелочные металлы представляют собой серебристо-белые (литий, натрий, калий, рубидий) или желтоватые (цезий) вещества с металлическим блеском, с низкими температурами плавления и кипения. Цезий, находящийся в запаянной ампуле, легко плавится в руке (tпл=29°С), натрий переходит в жидкое состояние при 98°С. Все щелочные металлы чрезвычайно активны. Литий и натрий на воздухе мгновенно покрываются плотной плёнкой кислородных соединений, но загораются лишь при нагревании, а калий, рубидий и цезий — уже при комнатной температуре. Поэтому хранят щелочные металлы под слоем керосина или в запаянных сосудах. Интересно, что продуктами их горения на воздухе (за исключением лития) являются не оксиды, а пероксиды (в случае натрия) и надпероксиды (в случае калия, рубидия и цезия).

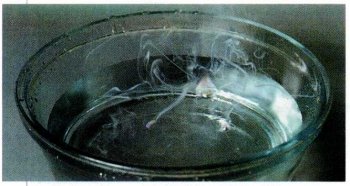

Взаимодействие калия с водой.

В свободном состоянии эти элементы... представляют металлы мягкие, быстро окисляющиеся на влажном воздухе, разлагающие воду при обыкновенной температуре... Металлы, столь сходные по реакциям с натрием, носят название щелочных.

Д. И. Менделеев. «Основы химии»

Важным химическим продуктом с глубокой древности являлась зола. Мылкий раствор, образующийся при кипячении золы с водой (щёлок), был первым моющим средством, созданным человеком. В Средние века люди научились выделять из золы соединения, которые и делали её раствор мылким, — соду и поташ (сейчас известно, что это карбонаты натрия и калия). Долгое время названия этих двух солей означали лишь разные виды золы: поташом или кали называли золу, остающуюся после сгорания древесины, соломы, камыша и папоротника (такая зола богата солями калия), а содой или натроном — золу других травянистых растений, например солероса, — в ней преобладают соли натрия.

На Руси производство поташа существовало уже в XI в. Золу, образующуюся при сжигании соломы или древесины, обрабатывали водой, а полученный раствор после фильтрования выпаривали. Сухой остаток помимо карбоната калия содержал сульфат калия K2SO4, соду и хлорид калия KCl.

Почти в каждой домашней аптечке имеется пузырёк 3-процентного раствора перекиси — пероксида водорода Н2О2. Его используют для дезинфекции ран, остановки кровотечений.

Каков механизм действия препарата? Входящий в состав плазмы крови фермент каталаза (белок, содержащий железо) вызывает каталитическое разложение пероксида:

2Н2О2=2Н2О + О2.

Выделяющийся при этом кислород убивает микроорганизмы и закупоривает сосуды, тем самым способствуя прекращению кровотечения. Интересно, что реакция разложения пероксида ускоряется и при внесении в раствор некоторых соединений переходных металлов, например оксида марганца (IV) MnO2, дихромата калия К2Сr2О7.

С кислородом воздуха водород образует взрывчатую смесь — гремучий газ. Поэтому при работе с водородом необходимо соблюдать особую осторожность. Прежде чем поджечь, его надо предварительно проверить на чистоту. Для этого водородом наполняют небольшую пробирку (так как он легче воздуха, достаточно перевернуть её вверх дном) и отверстием подносят к пламени горелки. Чистый водород сгорает почти бесшумно, а в смеси с воздухом издаёт характерный громкий хлопок. Взрыв гремучего газа в пробирке не представляет опасности для экспериментатора, однако при использовании плоскодонной колбы, стакана или посуды из толстого стекла можно серьёзно пострадать.

Вот какая история произошла с французским химиком, директором Парижского музея науки Пилатром де Розье (1756—1785). Как-то он решил проверить, что будет, если вдохнуть водород; до него никто такого эксперимента не проводил. Не заметив никакого эффекта, учёный решил убедиться, проник ли водород в лёгкие. Он ещё раз глубоко вдохнул этот газ, а затем выдохнул его на огонь свечи, ожидая увидеть вспышку пламени. Однако водород в лёгких экспериментатора смешался с воздухом, и произошёл сильный взрыв. «Я думал, что у меня вылетели все зубы вместе с корнями» — так Розье характеризовал испытанные ощущения. Впрочем, он остался очень доволен опытом, который чуть не стоил ему жизни.

Кстати сказать, это был не единственный отчаянно смелый поступок учёного. В ноябре 1783 г. он впервые в мире (в сопровождении армейского офицера маркиза д'Арланда) отважился совершить путешествие на воздушном шаре, поднявшись на высоту 1 км и пролетев за 25 минут около 10 км. И всё же тяга к риску стоила химику жизни. В июне 1785 г. Розье решил перелететь пролив Ла-Манш, но шар загорелся, и учёный, не достигший и 30-летнего возраста, погиб.

Атомарный водород — гораздо более сильный восстановитель, чем обычный, состоящий из молекул Н2. Так нельзя ли получить его нагреванием молекулярного водорода? Оказывается, распад молекул водорода на атомы (термическая диссоциация) начинается лишь при температурах порядка 2000 °С — настолько прочной является молекула Н2. Работать с этим газом при таких температурах в лабораторных условиях практически невозможно. Однако уже давно было замечено, что водород, выделяющийся при разложении водой амальгамы натрия, а также при взаимодействии активных металлов (в частности, цинка) с кислотами, по восстановительной способности превосходит молекулярный. Даже при комнатной температуре он легко восстанавливает соли многих переходных металлов до низших степеней окисления, например хлорид хрома(III) до хлорида хрома(II):

2CrCI3+2Zn+2HCl=2CrCl2+2ZnCl2+Н2.

Если же пропускать через раствор ток водорода из баллона или из аппарата Киппа, то восстановление не протекает. Это объясняется тем, что газ, непосредственно образующийся в ходе реакции, содержит небольшое количество атомарного водорода. Именно он первоначально выделяется на поверхности цинка, и затем атомы тут же, в растворе, рекомбинируют в молекулы: Zn+2Н+=Zn2++2[Н], 2[Н]=Н2.

Такой активный водород называют водородом в момент выделения (лат. in statu nascendi).