Латинское название серебра — Argentum — связано с цветом этого металла; оно восходит к греческому «аргос» — «белый», «блестящий». Русское слово «серебро», как считают учёные, происходит от слова «серп» (серп луны). Блеск серебра напоминал таинственное лунное сияние и алхимикам, использовавшим в качестве символа элемента знак луны.

Древнейшие серебряные изделия, обнаруженные в Передней Азии, датируются V тысячелетием до н. э. Они изготовлены из самородного серебра. Часто такие самородки окрашены в светло-жёлтый цвет, так как представляют собой не чистое серебро, а сплав с золотом (греки называли его «электрон» или «электрум»), Находки серебряных самородков чрезвычайно редки (они встречаются примерно в пять раз реже золотых), поэтому неудивительно, что вплоть до конца I тысячелетия до н. э. серебро стоило дороже остальных металлов, даже золота. Ситуация изменилась лишь после того, как примерно в VI в. до н. э. древние умельцы освоили процесс выделения серебра из свинцовых руд. Некоторые свинцовые сульфидные руды, например галенит PbS, содержат значительные примеси сульфида серебра Ag2S. При обжиге такой руды на воздухе PbS переходит в оксид Pb3О4 (свинцовый сурик), а серебро выделяется в свободном виде:

В природе малахит рождается там, где медные руды соседствуют с карбонатными породами: известняками, доломитами и др. Под действием подземных вод, в которых растворены кислород и углекислый газ, мель из руды переходит в раствор. Медленно просачиваясь через пористый известняк, этот раствор взаимодействует с ним, образуя основной карбонат меди — малахит. Обычно естественное формирование минералов — процесс крайне медленный. Но иногда кристаллы минералов растут чуть ли не так же интенсивно, как и растения. Лабораторные исследования показали, что малахит может расти со скоростью до 10 мкм в сутки. Это значит, что в благоприятных условиях слой самоцвета толщиной 10 см может образоваться менее чем за 30 лет. Самую большую глыбу малахита (массой 250 т) нашли на Урале в 1835 г.

Для получения искусственного малахита необходимо использовать гидротермальный синтез (от греч. «гидор» — «вода» и «термос» — «горячий»). Этот процесс моделирует образование минералов в земных недрах. Он основан на способности воды растворять при высокой температуре (до 500 °С) и очень высоком давлении (до 3000 атм) вещества, которые в обычных условиях практически нерастворимы, например, основной карбонат меди.

Латинское наименование меди — Cuprum — происходит от названия острова Кипр, где уже в III в. до н. э. существовали медные рудники. Русское «медь», вероятно, восходит к слову «смида», обозначавшему металл у древних германцев.

Хотя медь иногда встречается в природе в виде самородков (самый большой из найденных весил 420 т), основная её часть входит в состав сульфидных руд, например халькопирита (медного колчедана) CuFeS2. Реже встречается минерал малахит — зелёный основной карбонат меди (CuОН)2СО3.

Медь, серебро и золото — эти металлы были в числе первых, освоенных человеком. Из них чеканили монеты, изготовляли предметы домашнего обихода, орудия труда и украшения. Со временем серебро и особенно золото стали универсальным мерилом материальных ценностей. Получение золота из других металлов составляло предмет алхимии — ярчайшей страницы в истории человеческой мысли, давшей начало современной химии. С тех пор жизнь людей почти до неузнаваемости изменилась, а золото по-прежнему является символом богатства и эталоном ценности...

Среди многочисленных знаков отличия, которыми награждают выдающихся учёных, есть одна медаль, которая сделана из чистого палладия. Это медаль имени Волластона, присуждаемая ежегодно Лондонским геологическим обществом. Чем же так прославился Уильям Хайд Волластон (1766—1828)? Ещё в конце XVIII в. он был мало кому известным лондонским врачом. В то время многие врачи являлись также аптекарями, а значит, и химиками. Волластон оказался неплохим химиком, он изобрёл новый способ изготовления платиновой посуды и наладил её производство.

Разбогатев таким образом, Волластон навсегда оставил медицинскую практику и посвятил себя химии и минералогии. Его основной научной задачей стало выделение платины из руд и её очистка. В ходе исследований Волластон отделял и анализировал все примеси. Результатом этих работ стало открытие палладия и родия. Родий учёный назвал так по розовому цвету его солей (от греч. «родон» — «роза»), а палладий получил своё имя в честь недавно открытой немецким астрономом Генрихом Ольберсом малой планеты Паллады (Афина Паллада — греческая богиня мудрости). В 1804 г. Волластон обнаружил в горных породах самородный палладий, а затем сумел изготовить и первый слиток чистого палладия.

В эти же годы английский химик Смитсон Теннант (1761 ——1815) выделил ещё два платиновых металла — иридий (от греч. «иридос» — «радуга») и осмий (от греч. «осме» — «запах»; оксид OsO4 имеет неприятный запах).

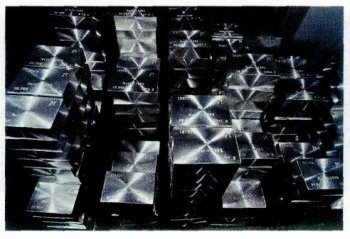

Считается, что первые в истории человечества монеты были отчеканены в VII в. до н. э. в Лидийском царстве из электрума — природного сплава золота с серебром, содержащего до 30% серебра. В последующие века основными монетными металлами стали золото, серебро и медь.

Во второй половине XIX в. к этим трём металлам добавился и четвёртый — никель. Из чистого никеля отчеканены, например, современные 50-франковые бельгийские монеты. Но чаше используют медно-никелевый сплав. Интересно, что в древней Бактрии делали монеты из почти современного медно-никелевого сплава, содержащего 20 % никеля. Этот состав соответствовал естественным рудным залежам.

Случаи использования для изготовления монет других металлов VIII группы немногочисленны. В Византии, а также в средневековом Китае и Японии в ходу были железные деньги. Сегодня из железа (вернее, из стали) отчеканены монеты Боливии, Бразилии, Нидерландов, Индии, Италии и других стран, а также российские и украинские копейки и пятачки. Стальные монеты стойки к истиранию, часто в них есть

легирующие добавки хрома. Так, некоторые итальянские монеты содержат 18,25% хрома, украинские — 16,82%. Монеты из чистого железа выпускались в Люксембурге и Финляндии.

По сравнению с испокон веков известным человеку железом, его соседи по периодической системе, кобальт и никель, были открыты, можно сказать, совсем недавно.

История кобальта как химического элемента началась в Саксонии, на серебряных рудниках. Иногда из руды, очень похожей на серебряную, не удавалось получить желанный металл, а при её обжиге выделялся ядовитый газ. В таком случае говорили, что рудокопы потревожили злого духа Коболда. В 1735 г. шведский химик Георг Брандт (1694— 17б8) установил, что в «злом» минерале содержатся мышьяк (поэтому при обжиге выделялись ядовитые пары As2O3) и неизвестный металл. Брандт выделил его и сохранил за ним название «кобальт».

На уроках химии, на лекциях часто показывают эффектный опыт горения стальной проволоки в чистом кислороде. К счастью, в атмосфере Земли кислород составляет лишь пятую часть, поэтому горение железных и стальных изделий сильно замедляется. Но не прекращается! Этот незримый пожар, который называется коррозией, ежегодно разрушает десятки миллионов тонн выплавляемого металла. Коррозия не просто уничтожает металл, на выплавку которого были затрачены огромные усилия. Она выводит из строя готовые изделия, а их стоимость неизмеримо выше стоимости самого металла. Коррозия не щадит ни миниатюрные точные детали, ни огромные мосты.

Особенно опасна она в тех местах, где металл находится под нагрузкой. Если с помощью мощного пресса немного сплющить стальные шарики от подшипников, а затем эти шарики, находящиеся под сильным внутренним напряжением, поместить в разбавленный раствор соляной кислоты, то через некоторое время, когда кислота разъест поверхностный слой, энергия напряжения внезапно освобождается, и шарики взрываются с громким звуком.

С конца XVIII до середины XIX в. сталь получали пудлинговым методом (от англ. puddle— «месить»). Чугун переплавляли в печах, выложенных железной рудой. Чтобы содержащиеся в руде примеси быстрее окислялись кислородом воздуха, работник-пудлинговщик помешивал плав железной клюкой. Метод был очень трудоёмкий и малопроизводительный, хотя и давал сталь достаточно высокого качества.

В 1856 г. английский изобретатель Генри Бессемер создал конвертор — грушевидную вращающуюся печь, выложенную изнутри кварцевыми огнеупорами. В печь, расположенную горизонтально, заливали расплавленный чугун, подавали сжатый воздух, и затем ставили её вертикально. Кислород частично окислял железо до оксида FeO, который, растворяясь в жидком чугуне, окислял углерод, кремний и марганец. Производительность конвертора была достаточно высокой, несмотря на то что в нём не происходило удаления примесей фосфора.

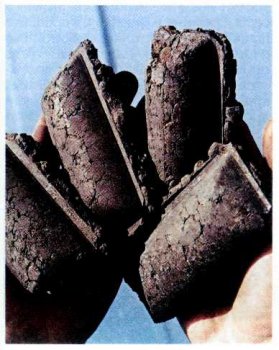

Английский металлург Сидни Джилкрист Томас заменил кварцевые огнеупоры на жжёные доломитные, содержащие оксиды кальция и магния. В процессе передела чугуна эти оксиды связывали фосфорные примеси (в виде Р2О5) в фосфаты, которые удалялись из стали в виде шлаков. Такой конвертор стали называть томасовским, в отличие от бессемеровского.

Рений встречается в виде примеси в рудах некоторых металлов. Например, отдельные молибденовые руды содержат до 100 г рения на тонну руды. По меркам исследователей, этого уже достаточно, чтобы организовать его производство.

В наши дни мировая промышленность потребляет 10—15 т рения в год, а цена его в конце 80-х гг. XX в. составляла 1500 долларов за 1 кг. Удивительно, что такой редкий металл, как рений, стоит в несколько раз дешевле золота. Может быть, это связано с тем, что рений ещё не нашёл достойного применения?

Общие запасы этого элемента на Земле оцениваются примерно в 2,5 тыс. тонн.