Когда и с чего началась экономическая наука? Учёные дают самые разные ответы на этот вопрос. Одни из них ищут корни экономической науки в Древнем Египте и Вавилоне за несколько тысяч лет до новой эры. Другие - утверждают, что её начало было положено лишь во 2-й половине 18 в. Некоторую ясность можно внести, если отделить экономическую науку от экономической мысли. Можно сказать, что думать об экономических проблемах и выражать эти мысли на папирусе или глиняной табличке люди действительно стали много сотен лет до новой эры. Если делать ударение на слове "наука", что означает обобщённые и упорядоченные знания о действительности, полученные с помощью специальных инструментов анализа, обычно недоступных непосвящённым, то этой науке немногим более трёхсот лет. Но изучая, напр., геометрию и физику, мы до сих пор используем труды древних греков Евклида, Пифагора и Архимеда! В силу каких причин экономическая наука так опоздала с появлением на свет?

Ипотека касается распределения дохода, создаваемого в сельском хозяйстве и других отраслях, использующих землю (в лесном хозяйстве, горно-добывающей промышленности, транспорте). Она представляет собой полную или частичную выплату арендной платы в форме процентов по ипотечному кредиту. В этом состоит сущность залога земли и вообще всякой недвижимости, приносящей ренту (доход, не связанный с предпринимательской деятельностью), напр. залог жилых домов, сдаваемых их владельцами внаём.

Залог недвижимого имущества (ипотека) устанавливается на основании договора между залогодателем и залогодержателем. Залогодержатель - кредитор по кредитному договору или иному обязательству, обеспеченному ипотекой (основному обязательству), имеет право на удовлетворение своего денежного требования к должнику по этому обязательству за счёт заложенного недвижимого имущества залогодателя, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, кроме случаев, установленных законом. Залогодателем может быть как должник, так и третье лицо. Имущество, на которое установлена ипотека, остается во владении и пользовании залогодателя.

Термин "инфраструктура" перенесён в экономику в конце 1940-х гг. из военного лексикона, где он обозначал совокупность постоянных сооружений вспомогательного назначения, обслуживающих вооружённые силы.

Элементы инфраструктуры по своему назначению можно условно разделить на следующие основные группы. 1. Производственную инфраструктуру - связанную непосредственно с материальным производством и представленную в таких отраслях, как транспорт, связь, энергетическое хозяйство, водоснабжение и гидромелиорация, оптовая торговля, материально-техническое снабжение (наземные пути сообщения, трубопроводы, подвесные дороги, судоходные каналы и портовые сооружения, аэропорты, склады, элеваторы, линии электропередачи, системы канализации, водоснабжения, связи и др.). 2. Социальную инфраструктуру - связанную с обслуживанием населения и составляющую материально-техническую основу просвещения, здравоохранения, культуры, занятий спортом и др. видов организации досуга, общественной безопасности, а также различных видов бытового обслуживания и розничной торговли (школы, больницы, театры, стадионы и др.).

В экономической информации можно выделить информацию статистическую, производственно-экономическую, коммерческую, деловую, банковскую, научную и др. В зависимости от источника, цели, способов получения и передачи информации различают исходную, промежуточную и конечную информацию. К любой экономической информации предъявляются определённые требования: она должна быть достоверной, системной, достаточно полной, оперативной.

При анализе источников экономической информации необходимо исходить из того, что теория является обязательным элементом информации, т.к. она предопределяет выбор эмпирического материала, его субординацию и тем самым влияет на принятие управленческого решения. Однако одних теоретических знаний недостаточно. Экономическая информация не может быть достоверной и полной без использования статистики и социологических исследований.

Термин "информационные технологии" стал активно применяться с 1950-х гг.- с появлением компьютеров, их внедрением в жизнь и экономическую деятельность людей. За истекшие десятилетия информационные технологии захватили практически все сферы и направления хозяйственной деятельности, внедрились в управление производством, экономическими процессами. Наиболее яркий пример применения информационных технологий в управлении экономическими процессами - банковские технологии, поскольку управлять процессами движения денежных средств без самых современных компьютеров невозможно. Все банки связаны между собой, большинство из них имеет сеть филиалов в стране и за рубежом, у каждого из них тысячи клиентов, поэтому в них широко используются самые современные средства связи для поддержки информационных технологий. При обслуживании финансовых операций регулярно приходится подтверждать подлинность подписи владельца денег, для чего реализуется целый класс информационных технологий, связанных с идентификацией и информационной безопасностью. Развитием информационных технологий в экономической сфере являются действия, поддерживающие обращение пластиковых денег и функционирование фондового рынка, а также возможность осуществлять платежи и получать оплаченные товары и услуги не выходя из дома - при помощи Интернета и других современных коммуникаций.

Термин "инфляция" впервые стали употреблять в Северной Америке в период Гражданской войны 1861-65 гг. для обозначения процесса разводнения, разбухания бумажно-денежного обращения. Позднее этот термин стал применяться в Европе (Великобритания, Франция). Широкое распространение в экономической литературе термин получил в 20 в., после 1-й мировой войны 1914-18 гг., а в отечественной экономической литературе - с середины 1920-х гг. Но сам процесс инфляции такого же древнего происхождения, как и номинальные денежные знаки, с которыми инфляция неразрывно связана. Во всех экономических работах, посвящённых исследованию денежного обращения, особенно таких явлений, как уменьшение веса и ухудшение качества монет, выпуск в обращение бумажных денег и неразменных банкнот, их обесценивание и, наконец, ликвидация обесцененной и восстановление устойчивой валюты, по существу анализируется процесс инфляции.

Прообраз Интернета возник в 1960-х гг., когда Министерство обороны США в целях содействия коллективной работе учёных и исследователей из территориально отдалённых районов предоставило им возможность подключаться к одним и тем же редким и дорогостоящим тогда компьютерам и иметь доступ к общим файлам. Для этого требовалось объединить все компьютеры в одну сеть, превратить их в единую систему. Во времена "холодной войны" возникла необходимость создания такой компьютерной сети, которую не смог бы вывести из строя противник. В 1964 г. учёные компании "Rand Corporation" разработали концепцию децентрализованной сети. Тысячи компьютеров, объединённых в сеть, должны были действовать подобно нейронам человеческого мозга: повреждение или выход из строя одного или нескольких "нейронов" не могло уничтожить всю систему. Такая сеть ARPAnet просуществовала до 1989 г., затем она стала частью сети NSFnet - сети Национального фонда науки, которая поддерживается при помощи заинтересованных частных и общественных организаций. Стремительный рост парка персональных компьютеров в 1980-90-х гг. вызвал бурное развитие Интернета, т. е. если бы не появился персональный компьютер, то не было бы и Интернета в его современном виде. До появления Веба в Интернете можно было пересылать только текстовые или бинарные файлы, причём последние требовалось восстанавливать специальным образом. В 1990 г. швейцарский физик Тим Бернерс Ли создал систему с единственным графическим интерфейсом, через который удалённый пользователь в диалоговом режиме мог обращаться к различным базам данных.

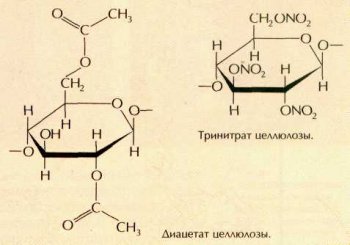

Подобно другим веществам, содержащим гидроксильные группы, целлюлоза вступает в реакцию этерификации с органическими и неорганическими кислотами с образованием сложных эфиров. При этом связи между отдельными фрагментами соединения не разрываются, и возникает полимер, включающий сложно-эфирные группы —COOR—. При взаимодействии целлюлозы с уксусной кислотой или её производными (например, уксусным ангидридом) образуются ацетаты целлюлозы, у которых в каждом звене макромолекулы на эфирные остатки замещены одна, две или три гидроксильные группы.

Ацетаты целлюлозы используются в производстве синтетических волокон (ацетатного волокна).

При нитровании целлюлозы смесью дымящей азотной и концентрированной серной кислот образуется тринитрат целлюлозы, который применяют для приготовления бездымного пороха (пироксилина).

Динитрат целлюлозы служит основным компонентом целлулоида — пластмассы, из которой делают некоторые типы искусственных стёкол.

Бумага (от персидск. «бомбака» — «хлопок») представляет собой материал, состоящий из тонко переплетённых между собой волокон целлюлозы. Отдельные волокна связаны друг с другом посредством водородных связей, которые возникают между гидроксильными группами.

Бумага была изобретена в конце II в. до н. э. в Китае, где её получали из волокон хлопка и бамбука. В VIII в. н. э. секрет изготовления бумаги стал известен арабам, а в IX в. его переняли византийцы.

В Средние века для изготовления бумаги использовали хлопок, пеньку, а также старое тряпьё — хлопковые и льняные ткани. На специальных мельницах их превращали в порошок, который размешивали в воде для получения густой однородной массы. Лишь в XVIII в. было обнаружено, что удобным исходным веществом для производства бумаги может служить древесина. А первые заводы по переработке древесины в целлюлозу появились только в XIX столетии.

Сахар, который вы кладёте в чашку чая или кофе, скорее всего, из сахарной свёклы. Но он мог быть выработан и из сладкого сока других растений. Во многих странах этот продукт получают из сахарного тростника. Хотя с химической точки зрения свекловичный сахар и тростниковый — одно и то же вещество, у них всё же есть отличия. Обнаружить их можно лишь с помощью чувствительного прибора, позволяющего определять соотношение изотопов углерода в образце. В природе углерод встречается в виде двух стабильных изотопов — 12С и 13С, содержание которых, соответственно, 98,892 и 1,108%.

Различие в массах изотопов углерода достаточно велико — около 8 %, и это сказывается на скоростях некоторых химических реакций, идущих в живых организмах. Например, при фотосинтезе растения, поглощая из воздуха углекислый газ, отдают предпочтение более лёгкому изотопу 12С, поэтому во всех живых организмах и продуктах их разложения (угле, торфе, нефти) содержание тяжёлого изотопа 13С немного понижено, тогда как в углекислом газе и карбонатах морского происхождения (известняк из раковин) — повышено.

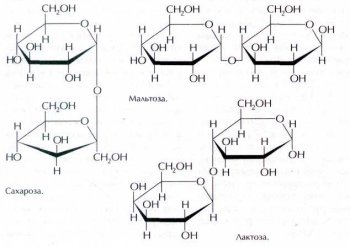

Сахароза (свекольный или тростниковый сахар) С12Н22О11 представляет собой дисахарид, образованный из остатков a-глюкозы и b-фруктозы (в форме полуацеталей), связанных друг с другом. Однако в отличие от этих моносахаридов сахароза не проявляет в растворе восстановительных свойств — не восстанавливает оксид серебра и гидроксид меди (II). В кислой среде сахароза гидролизуется — разлагается водой на глюкозу и фруктозу. Вот самый простой пример: сладкий чай кажется ещё более сладким, если положить в него ломтик лимона, хотя, конечно, и кислым одновременно. Это происходит благодаря присутствию лимонной кислоты, которая ускоряет распад сахарозы на глюкозу и фруктозу.

При внесении сахарозы в раствор медного купороса в присутствии щёлочи образуется ярко-синий сахарат меди — вещество, в котором атомы металла связаны с гидроксильными группами углевода.

Молекулы одного из изомеров сахарозы — мальтозы (солодового сахара) состоят из двух остатков глюкозы. Этот дисахарид образуется в результате ферментативного гидролиза крахмала. В молоке многих млекопитающих содержится другой дисахарид, изомерный сахарозе, — лактоза (молочный сахар). По интенсивности сладкого вкуса лактоза значительно (в три раза) уступает сахарозе.

Хорошо известно, что неспелые яблоки, груши, сливы и другие плоды жёсткие и кислые на вкус. Созревая, они постепенно становятся мягче и слаще. Отчего же это происходит?

Кислый вкус плода объясняется тем, что в его состав входят органические кислоты — яблочная, винная и лимонная. По мере созревания концентрация этих веществ понижается: они расходуются в процессе дыхания растения, окисляясь до углекислого газа и выделяя энергию, необходимую для жизнедеятельности плода. Фрукты становятся слаще и за счёт того, что в них увеличивается содержание глюкозы, образующейся при распаде (гидролизе) крахмала.

В клетках плодов много пектиновых веществ — высокомолекулярных соединений, построенных из остатков галактуроновой кислоты (производного галактозы) или её эфиров.

По мере созревания (а также при хранении) под действием ферментов связи между отдельными молекулами галактуроновой кислоты разрываются, пектиновые вещества переходят в водорастворимую форму — и плод становится более рыхлым и мягким. Сходные процессы протекают и при варке овощей и фруктов.

Пектиновые вещества легко образуют студенистые растворы (гели), особенно при нагревании в присутствии углеводов, например, когда варят варенье, готовят джем и мармелад. При этом пектиновые вещества из фруктов переходят в раствор, который постепенно загустевает. В получившемся геле молекулы пектина образуют пространственную трёхмерную сетку. Её пустоты заполняет вода с растворёнными в ней веществами (сахарами, минеральными солями). В кондитерской промышленности для производства джемов используют пектины, специально выделенные из лимонных корок или яблок.

У спелого плода и окраска ярче, чем у незрелого. Это связано с тем, что в процессе созревания активность некоторых ферментов, ответственных за синтез красителей (каротинов, антоцианов), повышается.