В теле человека массой 70 кг содержится около 780 г фосфора. В виде фосфатов кальция фосфор присутствует в костях человека и животных. Входит он и в состав белков, фосфолипидов, нуклеиновых кислот; соединения фосфора участвуют в энергетическом обмене (аденозинтрифосфорная кислота, АТФ). Ежедневная потребность человеческого организма в фосфоре составляет 1,2 г. Основное его количество мы потребляем с молоком и хлебом (в 100 г хлеба содержится примерно 200 мг фосфора). Наиболее богаты фосфором рыба (180 мг в 100 г продукта), фасоль (540 мг на 100 г продукта), некоторые виды сыра (до 600 мг на 100 г продукта). Интересно, что для правильного питания необходимо соблюдать баланс между количеством потребляемого фосфора и кальция: оптимальное соотношение этих элементов в пище составляет 1,5:1. Избыток богатой фосфором пиши приводит к вымыванию кальция из костей, а при избытке кальция развивается мочекаменная болезнь.

Зажигательная поверхность спичечного коробка покрыта смесью красного фосфора и порошка стекла. В состав спичечной головки входят окислители (PbO2, КСlО3, ВаСrO4) и восстановители (S, Sb2S3). При трении о зажигательную поверхность смесь, нанесённая на спичку, воспламеняется. Первые фосфорные спички — с головкой из белого фосфора — были созданы лишь в 1827 г. Такие спички загорались при трении о любую поверхность, что нередко приводило к пожарам. Кроме того, белый фосфор очень ядовит. Описаны случаи отравления фосфорными спичками как из-за неосторожного обращения, так и с целью самоубийства: для этого достаточно было съесть несколько спичечных головок. Вот почему на смену фосфорным спичкам пришли безопасные, которые верно служат нам и по сей день. Промышленное производство безопасных спичек началось в Швеции в 60-х гг. XIX в.

В старину для добычи селитры использовали солевые наросты, покрывавшие сырые стены каменных построек. В начале лета их соскребали, добавляли поташ и варили, а затем кристаллизовали. Из смеси нитратов аммония и кальция, содержащихся в этих наростах, образовывался нитрат калия — калийная селитра:

2NH4NO3+К2СО3®t°2KNO3+2NH3+СО2+Н2О

Ca(NO3)2+К2СО3 ®t°2KNO3+СаСО3.

Начиная с XV в. селитру стали получать из «селитряниц» — специальных ям, заполненных органическими отходами. Содержимое селитряниц, в которых образовывался нитрат аммония, подвергали варке с поташом.

Владимир Иванович Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» (1882 г.) даёт следующие толкования слов «селитра», «поташ» и связанных с ними понятий:

С азотной кислотой взаимодействуют практически все металлы разной химической активности (исключение составляют благородные металлы — платина, золото, рутений, родий, осмий и иридий). В отличие от других кислот, в реакциях HNO3 с металлами водород, как правило, не выделяется. Продуктами восстановления НNО3 являются оксиды азота в различных степенях окисления, свободный азот или ион аммония — в зависимости от активности металла. Состав этих продуктов определяется концентрацией кислоты (чем она выше, тем в меньшей степени протекает восстановление) и природой металла (чем активнее металл, тем полнее протекает восстановление кислоты). Следовательно, наиболее полного восстановления (до иона аммония) можно добиться, используя очень разбавленную, 1—3-процентную, азотную кислоту.

Некоторые металлы (железо, хром, алюминий) при комнатной температуре с концентрированной азотной кислотой не взаимодействуют: они пассивируются, так как на их поверхности образуется тонкая защитная плёнка соли. Даже барий, активно реагирующий с водой, может спокойно лежать на дне стакана с концентрированной азотной кислотой, поскольку покрывается коркой нитрата бария, практически нерастворимого в этой кислоте.

Глядя на литровые банки с бесцветной, ничем не примечательной жидкостью, трудно представить, какая разрушительная сила таится за стеклянными стенками. Азотная кислота — настолько сильный окислитель, что некоторые органические вещества (в частности, скипидар) при соприкосновении с ней воспламеняются.

Безводная азотная кислота HNO3 — бесцветная летучая жидкость (tкип=83 °С; из-за летучести безводную кислоту называют «дымящей») с резким запахом. В лаборатории её получают по методу Глаубера — действием на селитру концентрированной серной кислоты. При нагревании азотная кислота переходит в пар, который конденсируется в приёмнике, охлаждаемом льдом.

В 30-х гг. XX в. химиками были получены ортонитраты — соли неизвестной в свободном виде ортоазотной кислоты H3NO4 (аналога ортофосфорной кислоты Н3РО4). Ортонитрат натрия образуется при сплавлении в течение нескольких дней нитрата и оксида натрия:

NaNO3+Na2O ®300°C Na3NO4.

Вещество представляет собой бесцветные кристаллы, но, в отличие от устойчивых ортофосфатов, легко разлагается на нитрат и гидроксид натрия в присутствии влаги воздуха.

Водный раствор аммиака считается слабым основанием, поскольку в нём гидроксид-ионы содержатся в небольшом количестве (по сравнению с водными растворами сильных оснований — гидроксида натрия или гидроксида калия, которые полностью распадаются на ионы). Раньше низкую концентрацию гидроксид-ионов в водных растворах аммиака объясняли тем, что при взаимодействии аммиака с водой образуется гидроксид аммония NH4OH, который и проявляет основные свойства:

NH3•Н2О=[NH4OH]« NH4++ОН-.

Но, как показали исследования, такого соединения не существует ни в водных растворах, ни в твёрдом виде. В водном растворе аммиак присутствует в основном в виде гидрата NH3•nН2О, в незначительной степени распавшегося на ионы. Однако при низких температурах аммиак образует твёрдый гидрат NH3•Н2О с tпл=-79 °С (такого же состава, что и гипотетическое основание NH4OH), в структуре которого, безусловно, не содержится никаких ионов.

Кроме аммиака известно ещё несколько соединений азота с водородом. Одно из них — гидразин N2H4 — представляет собой бесцветную жидкость с запахом аммиака (tпл=2 °С, tкип=114 °С). Молекула гидразина напоминает молекулу пероксида водорода, так как состоит из двух одинаковых фрагментов, соединённых одинарной связью элемент — элемент (в данном случае N—N). Как и аммиак, гидразин является сильным восстановителем, а также проявляет свойства основания: известны соли гидразония, например [N2H5]+Cl-. В отличие от аммиака, гидразин легко сгорает на воздухе с выделением большого количества тепла. На этом основано использование гидразина (а также его органических производных, в частности 1,1 -диметилгидразина — гептила (CH3)2N—NH2) в качестве ракетного топлива. Так, топливом для лунного модуля «Аполлон-11» служила смесь равных масс N2O4 (окислитель) и 1,1-диметилгидразина (восстановитель).

Особые химические свойства аммиака — донорные свойства — обусловлены наличием неподелённой электронной пары. Эту пару частица-донор использует при образовании ковалентной связи с частицей, имеющей вакантную орбиталь (акцептором). Так, NH3 легко вступает в реакцию с кислотами. Летучие кислоты (например, соляная или азотная), контактируя с аммиаком, дают густой белый дым, который состоит из мельчайших кристаллов аммонийной соли. Катион аммония NH4+ образуется по донорно-акиепторному механизму при взаимодействии свободной электронной пары молекулы аммиака с вакантной s-орбиталыо иона водорода.

Селитра — природные нитраты натрия и калия — была известна в Китае в первые века новой эры; её использовали для приготовления пороха и проведения фейерверков. Позже она упоминается в трудах европейских алхимиков (латинские названия — nitro или sal nitri). Нагревая селитру с железным купоросом — гептагидратом сульфата железа(П), — алхимики получали азотную кислоту, которая длительное время называлась по-латыни aqua fortis («крепкая вода»; в русских текстах обычно встречается термин «крепкая водка»):

4KNO3+2(FeSO4•7Н2О) ®t°Fe2O3+2K2SO4+2HNO3+2NO2+13H2O.

Чистую азотную кислоту впервые получил немецкий химик Иоганн Рудольф Глаубер действуя на селитру купоросным маслом (концентрированной серной кислотой):

KNO3+H2SO4 (конц)®t° KHSO4+HNO3.

Античная легенда рассказывает, что на заточённую в башне красавицу Данаю Зевс снизошёл в виде золотого дождя.

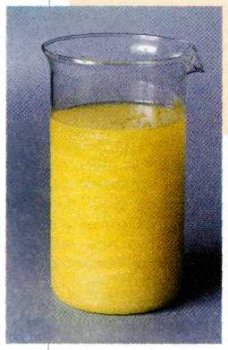

«Золотой дождь» можно при желании создать самому. Для этого получим осадок иодида свинца, действуя на ацетат свинца (свинцовый сахар) иодидом калия: Pb(CH3COO)2+2KI=PbI2¯+2СН3СООК. Образовавшийся осадок жёлтого цвета внесём в стакан с нагретой до кипения дистиллированной водой, в которую предварительно добавим несколько капель уксуса. Жёлтый осадок растворится с образованием бесцветного раствора. При постепенном охлаждении из этого раствора начнёт выделяться иодид свинца в виде блестящих золотистых чешуек — пойдёт «золотой дождь». Растворимость иодида свинца сильно зависит от температуры: при 0 °С она составляет 0,044 г в 100 г воды, а при 100 °С — 0,436 г.

В Древнем Риме расплавленным свинцом заливали места стыков каменных блоков и труб водопровода (недаром в английском языке слово plumber — означает «водопроводчик»). Есть предположение, что именно поэтому многие историки отмечали частые отравления водой среди римлян.

Свинцовыми листами покрывали крыши зданий. Свинец шёл на изготовление печатей. Известны сосуды, отлитые из свинца. Плиний Старший в «Естественной истории» описывает и другие области применения этого металла: «В медицине свинец сам по себе применяется для стягивания рубцов, а привязанные в области чресел и почек пластинки из него своей более холодной природой сдерживают вожделения... Нерон... накладывая на грудь такие пластинки, громко произносил мелодекламации, показав этот способ для усиления голоса».