Разнообразие форм, методов и инструментов государственного регулирования аграрной экономики делает важной задачу комплексной оценки уровня этого регулирования. Для решения этой задачи необходимо провести анализ существующей системы цен, поскольку в ценах наиболее отчетливо проявляется влияние сельскохозяйственной политики.

Степень воздействия ценовой политики на сельскохозяйственное производство можно определить, сравнивая сложившуюся систему цен с некоей альтернативной системой цен в условиях эффективного использования производственных ресурсов. Такими альтернативными ценами являются мировые цены. при этом они могут и не отражать эффективное использование ресурсов на глобальном уровне, так как формируются в условиях демпинга, деятельности международных картелей или под влиянием других форм рыночной власти. При отсутствии государственного вмешательства в экономику страны цены на внутреннем рынке будут соответствовать мировым, и отклонение их от этого уровня будет означать потерю эффективности.

Методика сравнения внутренних цен с мировыми должна позволять оценивать степень налогообложения или субсидирования сельского хозяйства, его отраслей, а также устанавливать расхождение между стимулами, определяемыми сельскохозяйственной политикой, и стимулами в открытой экономике без государственного вмешательства. Современная экономическая наука использует для этих целей прежде всего так называемые коэффициенты защиты (Scandizzo, P., Bruce C. Metodologies for Measuring Agricultural Price Intervention Effects. Staff Working Paper No.394. Washington, D.C.: World Bank, June 1980; Schwartz N., Parker S. Measuring Government Intervention in Agriculture for the GATT Negotiations // American Journal of agricultural economics. December 1988. P.1137 – 1145; Tsakok I. Agricultural Price Policy. A Рractitioner’s Guide to Partial-Equilibrium Analysis. London: Cornell University Press. 1990).

Степень воздействия ценовой политики на сельскохозяйственное производство можно определить, сравнивая сложившуюся систему цен с некоей альтернативной системой цен в условиях эффективного использования производственных ресурсов. Такими альтернативными ценами являются мировые цены. при этом они могут и не отражать эффективное использование ресурсов на глобальном уровне, так как формируются в условиях демпинга, деятельности международных картелей или под влиянием других форм рыночной власти. При отсутствии государственного вмешательства в экономику страны цены на внутреннем рынке будут соответствовать мировым, и отклонение их от этого уровня будет означать потерю эффективности.

Методика сравнения внутренних цен с мировыми должна позволять оценивать степень налогообложения или субсидирования сельского хозяйства, его отраслей, а также устанавливать расхождение между стимулами, определяемыми сельскохозяйственной политикой, и стимулами в открытой экономике без государственного вмешательства. Современная экономическая наука использует для этих целей прежде всего так называемые коэффициенты защиты (Scandizzo, P., Bruce C. Metodologies for Measuring Agricultural Price Intervention Effects. Staff Working Paper No.394. Washington, D.C.: World Bank, June 1980; Schwartz N., Parker S. Measuring Government Intervention in Agriculture for the GATT Negotiations // American Journal of agricultural economics. December 1988. P.1137 – 1145; Tsakok I. Agricultural Price Policy. A Рractitioner’s Guide to Partial-Equilibrium Analysis. London: Cornell University Press. 1990).

Принципы и применение анализа “издержки - выгоды” (“cost-benefit analysis”). Анализ “издержки – выгоды” – широко используемая современной экономической наукой методика оценки различных, и прежде всего государственных, проектов. Он используется, когда полные рыночные оценки последствий этих проектов (программ) невозможны из-за того, что отдельные компоненты этих полных издержек или полных выгод не могут быть адекватно описаны с помощью ценовых показателей (не имеют денежных оценок), поскольку приходится учитывать внешние эффекты и общественные блага. В этом основное преимущество данного метода. Он позволяет с разных сторон оценить воздействие того или иного проекта на уровень общественного благосостояния на протяжении любого периода времени.

Впервые анализ “издержки – выгоды” был применен в США при оценке последствий наводнений и реализации ряда государственных ирригационных проектов. Предлагавшиеся проекты анализировались с точки зрения их влияния на общественное благосостояние, т.е. соизмерялись полные общественные издержки и полные общественные выгоды от реализации проектов с учетом фактора времени. Напомним, что общественные издержки, кроме издержек предприятий, включают внешние издержки, связанные с внешними эффектами (см. главу 2). При принятии решения о перераспределении или использовании ресурсов, эффективном с точки зрения общества в целом, должны приниматься во внимание оба вида издержек.

Впервые анализ “издержки – выгоды” был применен в США при оценке последствий наводнений и реализации ряда государственных ирригационных проектов. Предлагавшиеся проекты анализировались с точки зрения их влияния на общественное благосостояние, т.е. соизмерялись полные общественные издержки и полные общественные выгоды от реализации проектов с учетом фактора времени. Напомним, что общественные издержки, кроме издержек предприятий, включают внешние издержки, связанные с внешними эффектами (см. главу 2). При принятии решения о перераспределении или использовании ресурсов, эффективном с точки зрения общества в целом, должны приниматься во внимание оба вида издержек.

В экономическом анализе часто используется предположение о постоянстве всех прочих переменных, кроме рассматриваемой. Насколько оправданным является этот аналитический прием? Раскроем проблему на примере.

Предположим, что в начальный момент времени все рынки потребительских товаров и производственных ресурсов находятся в равновесии и происходит существенное изменение предпочтений потребителей в пользу товара А. Эти изменения повлекут за собой увеличение спроса на товар А, что обусловит повышение его рыночной цены и, скорее всего, приведет к увеличению предложения данного товара и к установлению нового рыночного равновесия. Причем вполне резонно предположить изменения в ценах на потребляемые при производстве товара А ресурсы. Более тщательное изучение рыночных последствий изменений предпочтений потребителей товара А обязательно обнаружит множество корректировок цен на других рынках товаров и услуг. Существует также вероятность некоторого изменения в предложении товаров, в производстве которых используются значительные количества тех же производственных ресурсов, что и в производстве товара А. Можно предположить и изменения в спросе на другие товары как неизбежное следствие первоначального изменения в предпочтениях потребителей. Таким образом, произойдет множество корректировок цен на товары. В конечном счете, некоторые из этих изменений повлияют на спрос или предложение товара А на рынке – другими словами, имеет место эффект обратной связи.

Предположим, что в начальный момент времени все рынки потребительских товаров и производственных ресурсов находятся в равновесии и происходит существенное изменение предпочтений потребителей в пользу товара А. Эти изменения повлекут за собой увеличение спроса на товар А, что обусловит повышение его рыночной цены и, скорее всего, приведет к увеличению предложения данного товара и к установлению нового рыночного равновесия. Причем вполне резонно предположить изменения в ценах на потребляемые при производстве товара А ресурсы. Более тщательное изучение рыночных последствий изменений предпочтений потребителей товара А обязательно обнаружит множество корректировок цен на других рынках товаров и услуг. Существует также вероятность некоторого изменения в предложении товаров, в производстве которых используются значительные количества тех же производственных ресурсов, что и в производстве товара А. Можно предположить и изменения в спросе на другие товары как неизбежное следствие первоначального изменения в предпочтениях потребителей. Таким образом, произойдет множество корректировок цен на товары. В конечном счете, некоторые из этих изменений повлияют на спрос или предложение товара А на рынке – другими словами, имеет место эффект обратной связи.

Многообразие показателей эффективности обусловлено множеством целей, стоящих перед экономическим анализом. Есть показатели, используемые для анализа на уровне народного хозяйства, отрасли, предприятия. Разные показатели применяются при исследовании технической, технико-экономической, экономической или социально-экономической эффективности.

Частные показатели выражают эффективность использования отдельных видов ресурсов, производства конкретных видов продукции, хода технологических процессов. Общие показатели отражают эффективность функционирования предприятия, отрасли, народного хозяйства в целом. Используются прямые и обратные показатели эффективности, абсолютные и относительные, отражающие процессы и состояние. Для удобства показатели, широко использующиеся в мировой практике и теории, обозначаются латинскими буквами (начальные буквы терминов на английском языке), если они не имеют широкого хождения - русскими буквами.

Частные показатели выражают эффективность использования отдельных видов ресурсов, производства конкретных видов продукции, хода технологических процессов. Общие показатели отражают эффективность функционирования предприятия, отрасли, народного хозяйства в целом. Используются прямые и обратные показатели эффективности, абсолютные и относительные, отражающие процессы и состояние. Для удобства показатели, широко использующиеся в мировой практике и теории, обозначаются латинскими буквами (начальные буквы терминов на английском языке), если они не имеют широкого хождения - русскими буквами.

В экономике понятие "эффективность" употребляется в двух значениях. В одних случаях эффективность характеризует положительные изменения в процессе производства. Эффективность в этом смысле является синонимом слов "результативность", "продуктивность", "производительность", "действенность" и определяется как отношение результата (эффекта) за определенный период к затратам ресурсов. Сравнивая отношения можно делать выводы о большей или меньшей эффективности. В других случаях понятие "эффективность" характеризует состояние производства, а именно: состояние оптимальности, равновесия, сбалансированности. "Эффективность в производстве - это такая ситуация, в которой при данных производительных ресурсах и существующем уровне знаний невозможно произвести бльшее количество одного товара, не жертвуя при этом возможностью произвести некоторое количество другого товара" [Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. С.-Пб., Автакомп, 1992. - С.12].

Нормативная экономическая теория благосостояния рассматривает критерии, по которым делается выбор из альтернативных вариантов экономической политики, в том числе аграрной. Она, во-первых, анализирует условия, при которых размещение и использование производственных ресурсов может быть признано экономически эффективным. Во-вторых, определяет методы количественного измерения экономических последствий отклонения от этих условий, в том числе в результате государственного вмешательства. В-третьих, ее задачей является оценка альтернативных вариантов воздействия экономической (аграрной) политики на уровень общественного благосостояния. В-четвертых, теория благосостояния предлагает наиболее эффективный способ достижения выбранной цели экономической (аграрной) политики. (Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. М., 1965. С.276 – 277.)

Как уже было сказано, нормативная экономическая теория играет важную роль в ослаблении политической детерминированности правительства, поскольку может существенно влиять на предпочтения избирателей, политических партий, законодательную и исполнительную власти. Проблема в том, что всегда найдутся экономисты, готовые достаточно логично аргументировать любой вариант аграрной политики. В результате политические деятели получают противоречивые рекомендации, а избиратели не способны сопоставлять реальные и гипотетические их последствия. Поэтому важно, чтобы разработка экономической политики основывалась на четко определяемых критериях. Прежде всего это критерий эффективности размещения и использования ресурсов. Под эффективным понимаются размещение и использование производственных ресурсов, обеспечивающие рост общественного благосостояния.

Как уже было сказано, нормативная экономическая теория играет важную роль в ослаблении политической детерминированности правительства, поскольку может существенно влиять на предпочтения избирателей, политических партий, законодательную и исполнительную власти. Проблема в том, что всегда найдутся экономисты, готовые достаточно логично аргументировать любой вариант аграрной политики. В результате политические деятели получают противоречивые рекомендации, а избиратели не способны сопоставлять реальные и гипотетические их последствия. Поэтому важно, чтобы разработка экономической политики основывалась на четко определяемых критериях. Прежде всего это критерий эффективности размещения и использования ресурсов. Под эффективным понимаются размещение и использование производственных ресурсов, обеспечивающие рост общественного благосостояния.

Позитивные теории государственного регулирования сельского хозяйства исключают саму возможность для правительства действовать не под принуждением участников политического процесса, а исходя из собственных автономных общественно-политических предпочтений. Положение усугубляется развитием, по образному выражению Дж. Рауча, демосклероза – прогрессирующей потери способности правительства приспосабливаться к новой экономической ситуации. (Batie S., Schweikhardt D. Demosclerosis: Implications for Environmental and Agricultural Policy Analysis // American Journal of Agricultural Economics. 1995. Vol.77. P.1126 – 1127.) Группы давления, увеличиваясь в числе и повышая свою эффективность, по сути «закупоривают артерии» правительства. Первопричина этого – склонность групп развиваться и организовываться способами, наиболее совместимыми с институциональной структурой правительства. Будучи однажды принятыми, правительственные программы трудноизменяемы. Фундаментальные изменения политики почти невозможны. Сельскохозяйственная политика в различных странах используется как основной пример для доказательства этого тезиса.

При изучении аграрной политики первым был использован так называемый этноцентрический подход, разработанный американскими экономистами. Его авторы утверждали, что протекционистские тенденции специфичны для американской сельскохозяйственной политики, что обу-словлено уникальностью американской культуры, истории и институцио-нального устройства. Например, конституционно закрепленным разделе-нием властей объяснялись значительные возможности фермеров через аг-рарное лобби воздействовать на политические процессы. Утверждалось также, что американская политика сельскохозяйственного протекционизма обусловлена особенностями национальной американской идеологии, и прежде всего незыблемой верой американцев в уникальную добродетель семейных фермерских хозяйств.

Позитивный анализ экономической политики основывается на по-нимании того, что политический выбор в экономике определяется усили-ями групп давления (лоббирования), политиков, политических партий, индивидов, администраторов-исполнителей по достижению собственных интересов. Такое понимание не совпадает со свойственным нормативному подходу взглядом на правительство как всезнающую и радеющую только об общественных интересах структуру и подвергает сомнению целесооб-разность корректировки государством рыночных несовершенств. Прави-тельство в позитивных теориях – не более чем собирательный образ зако-нодательных и исполнительных институтов, обладающих властью и пре-следующих собственные цели.

Позитивными аналитиками рассматриваются причины, из-за кото-рых рецепты, предлагаемые экономической наукой, не достигают цели, а итогом деятельности органов государственной власти являются зачастую противоположные планируемым экономические результаты. Вместо про-блемы неудач рынка на первый план выдвигается проблема неудач прави-тельства при осуществлении им микроэкономического регулирования. Для понимания причин расхождения предложений экономистов-теоретиков и результатов деятельности практиков, считает чешский экономист и политик В. Клаус, вместо нормативной теории планирования необходимо создать «позитивную теорию поведения плановика». Опыт социалистического планирования дает основание для сомнений в целесо-образности существования управленцев-плановиков как таковых, их гипо-тетической «коллективной» рациональности, нейтральности интересов, полной информированности. (Клаус В. Экономическая теория и реаль-ность трансформационных подходов //Проблемы теории и практики управления. 1995. № 6. С.11 – 12.)

Позитивными аналитиками рассматриваются причины, из-за кото-рых рецепты, предлагаемые экономической наукой, не достигают цели, а итогом деятельности органов государственной власти являются зачастую противоположные планируемым экономические результаты. Вместо про-блемы неудач рынка на первый план выдвигается проблема неудач прави-тельства при осуществлении им микроэкономического регулирования. Для понимания причин расхождения предложений экономистов-теоретиков и результатов деятельности практиков, считает чешский экономист и политик В. Клаус, вместо нормативной теории планирования необходимо создать «позитивную теорию поведения плановика». Опыт социалистического планирования дает основание для сомнений в целесо-образности существования управленцев-плановиков как таковых, их гипо-тетической «коллективной» рациональности, нейтральности интересов, полной информированности. (Клаус В. Экономическая теория и реаль-ность трансформационных подходов //Проблемы теории и практики управления. 1995. № 6. С.11 – 12.)

Теоретические основы аграрной политики развиваются в двух направлениях. Первое представлено позитивными теориями, которые призваны объяснить, почему реализуется та или иная экономическая по-литика и какая политика будет проводиться в будущем. Позитивная эко-номическая наука имеет дело с объяснением объективного функциониро-вания экономики, с тем, что есть или может быть.

Второе направление связано с нормативным подходом, в рамках которого пытаются определить, когда и как правительство должно вме-шиваться в рыночные механизмы распределения ресурсов, доходов и бо-гатства и каковы последствия такого вмешательства. Нормативная наука предлагает экономические рецепты, основанные на субъективных оце-ночных суждениях, имеет дело с тем, что должно быть.

Разработка эффективной аграрной политики предполагает учет обоих научных направлений.

Второе направление связано с нормативным подходом, в рамках которого пытаются определить, когда и как правительство должно вме-шиваться в рыночные механизмы распределения ресурсов, доходов и бо-гатства и каковы последствия такого вмешательства. Нормативная наука предлагает экономические рецепты, основанные на субъективных оце-ночных суждениях, имеет дело с тем, что должно быть.

Разработка эффективной аграрной политики предполагает учет обоих научных направлений.

Спутники Сатурна, как и спутники других планет-гигантов, можно разделить на три ярко выраженные группы. К первой группе относятся внутренние спутники: Пан, Дафния, Атлас, Прометей, Пандора, Эпиметей и Янус. Все они являются ледяными глыбами неправильной формы, размеры любого из них не превышают 200 км. Они вращаются вокруг Сатурна по круговым орбитам практически в плоскости экватора планеты и делают один оборот всего за несколько часов.

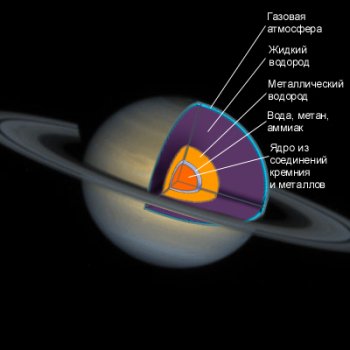

По внутреннему строению и составу Сатурн сильно напоминает Юпитер. В частности, на Сатурне в экваториальной области также существует Красное Пятно, хотя оно и меньших размеров, чем на Юпитере.

На две трети Сатурн состоит из водорода. На глубине, примерно равной R/2, то есть половине радиуса планеты, водород при давлении около 300 ГПа переходит в металлическую фазу. По мере дальнейшего увеличения глубины, начиная с R/3, возрастает доля соединений водорода и оксидов. В центре планеты (в области ядра) температура порядка 20000 К.