Из-за распада число имеющихся ядер данного радионуклида постепенно убывает. График, показывающий, как происходит уменьшение числа ядер Nt радионуклида со временем t (экспонента) аналогичен кинетической кривой для реакций первого порядка (см. дополнительный очерк «Экспонента и гиперболы»).

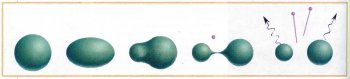

Схема деления ядра.

Было установлено, что a-лучи представляют собой ядра гелия 42Не. В результате a-распада заряд ядра исходного атома уменьшается на 2 единицы, а массовое число — на 4, например 22688Ra ® 22286Rn+42He.

Изучение b-лучей показало, что это поток электронов. В ядрах некоторых нуклидов нейтрон способен превращаться в протон и электрон; при этом из ядра и вылетают электроны. Заряд ядра при таком типе b-распада возрастает на единицу, а массовое число остаётся неизменным, например 9038Sr ® 9039Y.

И a-, и b-распад чаще всего сопровождаются испусканием g-лучей — коротковолнового электромагнитного излучения, близкого по своей природе к рентгеновскому.

Вильгельм Конрад Рентген.

В конце XIX столетия учёные находились под впечатлением обнаруженных в 1895 г. немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном невидимых лучей, способных беспрепятственно проходить через твёрдые тела и вызывать почернение фотоплёнки. Рентген назвал их Х-лучами (теперь в Германии и России они называются рентгеновскими).

Высказанное Боденштейном и другими химиками предположение об энергетических цепях не получило экспериментального подтверждения и было на многие десятилетия забыто. Но вот в 1963 г. советские учёные В. И. Веденеев, А. М. Чайкин и А Е. Шилов обнаружили, что энергетические разветвления возможны в реакциях фторирования ряда соединений.

Для примера рассмотрим реакцию фтора с водородом. В ней на стадии продолжения цепи Н•+F2®HF*+F• выделяется так много энергии, что образующаяся «горячая» молекула HF* способна вызвать разветвление цепи. Переносчиком энергии при этом является молекула водорода. Механизм реакции таков:

Широкой публике понятие «цепная реакция» стало известно в 1945 г. в связи с работами физиков по получению ядерной энергии, после взрыва первых атомных бомб. Оказалось, что деление урана, плутония, других расщепляющихся материалов подчиняется тем же закономерностям, что и разветвлённо-цепные химические реакции.

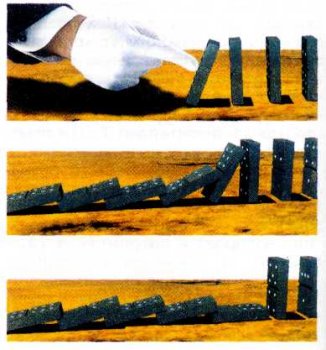

На занятиях студентам часто показывают взрывы смесей водорода с хлором или кислородом. А как можно продемонстрировать разветвлённо-цепную реакцию деления урана? Эта реакция вызывается активными частицами — нейтронами, которые расщепляют ядра урана с выделением огромной энергии. Разветвление цепи происходит за счёт того, что при распаде ядра выделяются несколько нейтронов, способных к расщеплению новых ядер.

Николай Николаевич Семёнов.

В конце 1924 г. заведующий лабораторией электронной химии Ленинградского физико-технического института Николай Николаевич Семёнов (1896—1986) поручил недавней выпускнице университета Зинаиде Вальта исследовать, как зависит от условий проведения реакции интенсивность свечения при окислении белого фосфора. Как вспоминал Семёнов, тема эта была далека от его научных интересов. Знал бы молодой физик, чем обернётся его тогдашнее распоряжение!

В один из дней 1967 г. в Большой химической аудитории химического факультета МГУ имени Ломоносова яблоку негде было упасть. Ещё бы: выступал знаменитый академик, единственный отечественный лауреат Нобелевской премии по химии Николай Николаевич Семёнов. Он много рассказывал о цепных реакциях, изучению которых посвятил лучшие годы жизни. Вспоминая пионеров химической кинетики, в частности своего заочного учителя — нидерландского химика Якоба Вант-Гоффа (ему Семёнов посвятил в 1934 г. книгу Цепные реакции»), Николай Николаевич сказал:

«Вант-Гофф сетовал на „возмущающие" действия, или „капризы", химических превращений, мешавшие ему извлечь простые законы кинетики из хода большого числа реакций, часто даже невоспроизводимых. В физике, как известно, „капризов" практически нет, в то время как биология полна ими. Химия занимает промежуточное положение: иногда реакция течёт нормально, а иногда — сплошные „капризы". Такое положение, пожалуй, хуже всего для учёного. Мы думаем, что цепная теория — это теория „капризов" химического превращения. Она раскрывает причины появления и устанавливает закономерности, управляющие этими „возмущающими" действиями. Цепная теория пока, к сожалению, лишь отчасти избавляет учёных от тяжёлых переживаний, вызываемых внезапными, казалось бы, бессмысленными нарушениями нормального хода реакции. Вскрытие причин таких „капризов" даёт мощное средство управления ходом и направлением химических процессов...».

Много лет химики под понятием «радикалы» подразумевали части целой молекулы или некоторые гипотетические промежуточные частицы. Любые попытки получить радикалы в свободном состоянии терпели неудачи. Поэтому мало кто верил, что они действительно могут быть «свободными». Традицию нарушил молодой американский учёный Мозес Гомберг — основатель химии свободных радикалов. В 1900 г. он опубликовал статью с необычным для того времени названием «Трифенилметил, случай трёхвалентного углерода».

Пытаясь синтезировать гексафенилэтан (С6Н5)3С—С(С6Н5)3 Гомберг воздействовал на трифенилхлорметан C(C6H5)3Cl порошком серебра. Он хорошо знал, что в подобных реакциях атомы серебра отрывают атомы хлора от молекул хлорированных углеводородов, а оставшиеся «осколки» (радикалы) тут же рекомбинируют — соединяются между собой. Например, в случае хлорбутана получался октан: 2C4H9Cl+2Ag® С8Н18+2AgCl. Логично было предположить, что из трифенилхлорметана получится гексафенилэтан.

Поглотившая квант света молекула приобретает большую избыточную энергию, почему и получила название возбуждённой. Её химическая активность, как правило, сильно увеличивается. Однако многие возбуждённые молекулы теряют избыточную энергию, не вступая в химическую реакцию. Молекула может потерять энергию, испустив квант света или передав её другим молекулам при столкновении. В таком случае квантовый выход реакции будет невелик. Так, при облучении красным светом водного раствора триоксалатоферрата(III) (ферриоксалата) калия квантовый выход фотохимической реакции 2[Fe(C2O4)3]3-®2Fe2++5С2О2-4+2СО2 равен 0,01. Ещё меньшие квантовые выходы наблюдаются при фотохимическом разложении (фотолизе) твёрдых тел. Например, даже на ярком солнечном свету полимерные плёнки разрушаются довольно медленно.

Бывает и по-другому: иногда поглотившая свет молекула способна, не теряя энергии возбуждения, вступать во вторичные (темновые) реакции. В таком случае квантовый выход окажется больше единицы. Так, в реакции 2HI ®hvН2+I2 (символом hv принято обозначать квант света) квантовый выход равен 2. Подобные случаи легко поддавались объяснению: полагали, что возбуждённая светом молекула HI* реагирует со второй, невозбуждённой молекулой, так что каждый квант света приводит к исчезновению сразу двух молекул: HI* + HI = Н2 + I2.

Принцип Ле Шателье прекрасно действует и в том случае, если в его формулировке опустить указание, что равновесная система должна быть химической. Множество примеров «сопротивления внешним воздействиям» можно найти и в жизни. Вот простая и всем знакомая ситуация. В нормально действующей экономике должно существовать равновесие между общей суммой находящихся в обращении денег и теми товарами, которые можно на эти деньги купить. Что будет, если «внешним воздействием» окажется желание правительства напечатать денег побольше, скажем, чтобы рассчитаться с долгами? В строгом соответствии с принципом Ле Шателье, равновесие между товаром и деньгами будет смешаться таким образом, чтобы ослабить удовольствие граждан от обладания большим количеством денег. А именно, цены на товары и услуги вырастут, и тем самым будет достигнуто новое равновесие.

К концу XIX в. дружными усилиями физиков и химиков была разработана важнейшая глава физической химии — учение о равновесиях химических реакций, или химическая термодинамика. Одновременно с учением о равновесиях создавалась теория о скоростях химических процессов — химическая кинетика. Накопленные ко второй половине XIX в. многочисленные экспериментальные данные и сформулированные на их основе закономерности (закон действующих масс, уравнение Аррениуса) считались твёрдо установленными. Тем не менее время от времени появлялись факты, которые невозможно было объяснить ни одной из существовавших теорий. Едва ли не самой загадочной оказалась очень простая с виду реакция водорода с хлором: Н2+Сl2=2НСl, которая может идти при нагревании либо при облучении светом. В последнем случае реакцию называют фотохимической (от греч. «фотос» — «свет»).

Механизм цепного процесса подобен эффекту домино. Зарождение, рост и обрыв цепи.

Константы равновесия определены для очень многих реакций. В большинстве случаев известно и то, как изменяется величина Кравн в зависимости от температуры. Располагая значением константы равновесия при данной температуре и зная, сколько каких веществ имеется в начальный момент, можно рассчитать концентрации всех компонентов равновесной смеси. В качестве примера рассмотрим реакцию диссоциации в растворе уксусной кислоты: СН3СООН «СН3СОО-+Н+. Пусть с0 — исходная концентрация кислоты. Очевидно, что при равновесии (здесь оно достигается исключительно быстро) [СН3СООН]равн=с0-[Н+]равн и [СН3СОО]равн=[Н+]. Тогда для константы равновесия можно записать уравнение

Кравн = [СН3СОО-]равн[Н+]равн/(с0 - [H+]равн) = [Н+]2равн/(с0 - [H+]равн).