Слабительное действие сульфатов (в первую очередь сульфатов натрия и магния) основано на механизме осмоса (см. статью «Его Величество Раствор»). Сульфат-ионы и ионы магния всасываются в желудочно-кишечном тракте в ограниченных количествах. Поэтому в кишечнике создаётся высокая концентрация этих солей, и в него через кишечную стенку устремляется вода. В результате содержимое кишечника разжижается. Побочное действие слабительных состоит в том, что они могут вызвать жажду, поскольку происходит обезвоживание организма.

Поскольку в морской воде содержатся сульфаты, она обладает слабительным действием. Когда в 1847 г. первая экспедиция под командованием лейтенанта Жеребцова вошла на корвете «Волга» в залив Кара-Богаз-Гол, кок использовал для приготовления пиши соль, в изобилии лежавшую по берегам. Но это оказалась не обычная поваренная соль, а мирабилит — Na2SO4•10Н2О, что вызвало бурное возмущение команды.

Мирабилит — ценное химическое сырьё.

Если капельку воды нанести на стекло и подождать, пока она испарится, то на месте капли будут видны белые разводы — это кристаллизуются растворимые в воде соли. Содержание солей в природных водах различается в тысячи раз. Например, в литре дождевой воды содержатся единицы, максимум десятки миллиграммов солей. А в литре воды из залива Кара-Богаз-Гол (Каспийское море) — 300 г, почти треть от массы раствора.

В водных растворах подавляющее большинство солей существует в виде ионов.

В природных водах преобладают три аниона (гидрокарбонат НСО-3, хлорид Cl- и сульфат SO2-4) и четыре катиона (кальций Са2+, магний Mg2+, натрий Na+и калий К+) — их называют главг1ыми ионами. Хлорид-ионы придают воде солёный вкус, сульфат-ионы, ионы кальция и магния — горький, гидрокарбонат-ионы безвкусны.

Гидрокарбонат-ионы нейтрализуют кислоты, попадающие в водоём с атмосферными осадками или образующиеся в результате жизнедеятельности организмов: Н++НСО-3=Н2О+СО2. С концентрацией гидрокарбонат-ионов напрямую связана устойчивость водоёмов к кислотным дождям. Наиболее чувствительны к ним реки и озёра Карелии, Финляндии, Скандинавии, в водах которых этих ионов практически нет.

Вода составляет большую часть массы живых организмов. Так, в теле человека на долю воды приходится 2/3 массы, а в медузе её содержание превышает 99%. Для большинства

организмов потеря 1/20 части воды оказывается смертельной.

Десятки видов молекул и ионов, растворённых в природной воде, превращают её в чудо природы, в колыбель жизни и связующее звено между неорганической материей и живым веществом.

Оксид углерода(II), или угарный газ, СО был открыт английским химиком Джозефом Пристли в 1799 г. Это бесцветный газ без вкуса и запаха, он малорастворим в воде (3,5 мл в 100 мл воды при 0 °С), имеет низкие температуры плавления (-205 °С) и кипения (-192 °С).

В атмосферу Земли угарный газ попадает при неполном сгорании органических веществ, при извержении вулканов, а также в результате жизнедеятельности некоторых низших растений (водорослей). Естественный уровень СО в воздухе составляет 0,01—0,9 мг/м3. Угарный газ очень ядовит. В организме человека и высших животных он активно реагирует с

Пламя горящего угарного газа — красивого сине-фиолетового цвета. Его легко наблюдать самому. Для этого надо зажечь спичку. Нижняя часть пламени светящаяся — этот цвет придают ему раскалённые частицы углерода (продукта неполного сгорания древесины). Сверху пламя окружено сине-фиолетовой каймой. Это горит образующийся при окислении древесины угарный газ.

Дождь, как и снег, начинается с образования в облаках мельчайших кристалликов льда из паров воды. Эти «зародыши» осадков быстро растут, становятся тяжёлыми и выпадают, в зависимости от погодных условий, в виде снега, дождя или града. Если воздух абсолютно чистый, кристаллики льда могут образоваться только при очень низкой температуре (ниже -30 °С). В присутствии же некоторых веществ это происходит и в более тёплых условиях. Так можно вызвать искусственный снегопад или дождь.

Наверное, вы замечали, что воздух большого города сильно отличается от чистого лесного воздуха. Причина этого — выбросы автотранспорта, котельных и промышленных предприятий. В Москве до 90 % всего загрязнения воздуха приходится на долю автотранспорта. Автомашины и котельные выбрасывают в атмосферу стандартный набор газов: сернистый газ SO2, оксиды азота NO и NO2, угарный газ СО, формальдегид НСОН, а также сажу.

Металлургические предприятия выбрасывают в воздух сернистый газ, угарный газ, формальдегид и циановодород HCN. В окрестностях алюминиевых заводов атмосфера обычно загрязнена фтороводородом. Целлюлозно-бумажные комбинаты «обогащают» окружающий воздух сероводородом, хлором, фенолом С6Н5ОН и формальдегидом. Такие предприятия сильно ухудшают качество воздуха во многих городах. Красноярск, например, загрязняет окрестности фтороводородом, Норильск, Мончегорск и Никель — сернистым газом, Воскресенск — оксидами серы и азота, Северодонецк (Украина) — аммиаком.

Та часть солнечного излучения, которая, пройдя сквозь озоновый слой, достигает поверхности Земли, представлена мягким ультрафиолетом, видимым светом, а также инфракрасными лучами. Инфракрасное излучение называют ещё тепловым: ИК-волны воздействуют на молекулы, как бы раскачивая их, усиливают в них колебательные движения атомов, что приводит к повышению температуры вещества. Нагретая земная поверхность тоже становится источником длинноволнового ИК-излучения (с максимумом около 10 мкм). Такое излучение поглощают пары воды, углекислый газ, метан и другие компоненты атмосферы, создавая так называемый парниковый эффект.

Без парникового эффекта Земля была бы безжизненной пустыней: поскольку всё испускаемое ею тепло уходило бы в космос, температура у её поверхности составляла бы -15 °С, а не +18 °С, как сейчас. Однако увеличение промышленных выбросов и рост концентрации СО2 в атмосфере может привести к глобальному потеплению климата. Тогда за счёт таяния полярных льдов поднимется уровень Мирового океана, и часть суши окажется затоплена.

Озон O3 (от греч. «озон» — «пахнущий») — неустойчивый газ голубого цвета с резким «металлическим запахом» (Д. И. Менделеев сравнивал его с запахом раков), в полтора раза тяжелее воздуха. Озон растворим в воде примерно в 10 раз лучше, чем кислород (49,4 мл в 100 мл воды при 0 °С). При температуре -112 °С озон конденсируется в тёмно-синюю жидкость, а при -193 °С кристаллизуется. Твёрдый озон представляет собой сине-фиолетовые кристаллы.

В природе озон образуется в верхних слоях атмосферы (на высоте 20— 30 км) из кислорода под действием ультрафиолетового излучения Солнца, а кроме того, при сварке, при работе электрических трансформаторов, ксероксов, при ударе молнии. Озон сильно ядовит. Предельно допустимая его концентрация в воздухе составляет 0,1 мкг/л, а это означает, что озон намного опаснее хлора! Польза от вдыхания малых количеств озона — миф. Приятное ощущение свежести в лесу после грозы создаёт не сам озон, а продукты окисления им смолы и эфирных масел, содержащихся в хвое.

В лаборатории озон получают в озонаторах действием на кислород тихого электрического разряда (кислород на выходе из озонатора содержит около 5% озона): 3О2«2О3

Сероводород H2S — бесцветный газ (tпл=-86 °С, tкип=-60 °С) с характерным резким запахом тухлых яиц (строго говоря, не сероводород пахнет тухлыми яйцами, а тухлые яйца пахнут сероводородом, который выделяется при разложении серосодержащих белков), немного тяжелее воздуха, малорастворимый в воде. При 20 °С в 100 мл воды растворяется 2,6 мл H2S. Сероводород необычайно ядовит: отравление возникает уже при его концентрации в воздухе около 200 мг/м3, а даже один вдох чистого H2S смертелен! Опасность усугубляется тем, что при концентрациях более 225 мг/м3человек перестаёт ощущать запах сероводорода из-за паралича органов обоняния. При отравлении пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух и вызвать врача.

Сероводород встречается в природе, как правило, над нефтью или в виде примеси к природному газу. Им могут быть заполнены пещеры, гроты. Небольшое количество этого газа в растворённом виде содержится в воде серных источников. Наиболее известные из них — курорт Мацеста вблизи города Сочи, а также Кавказские Минеральные Воды. Значительные количества H2S выделяются в атмосферу в результате вулканической деятельности.

В лаборатории сероводород получают действием разбавленной (20 %) серной кислоты на сульфид железа: FeS+H2SO4=FeSO4+H2S. Удобным методом получения сероводорода служит нагревание смеси серы с парафином.

Солнце излучает электромагнитные волны разной длины: видимый свет (400—740 нм), а также невидимое человеческим глазом инфракрасное, сокращённо ИК (740 нм — 1 мм), и ультрафиолетовое, или УФ (10— 400 нм), излучение.

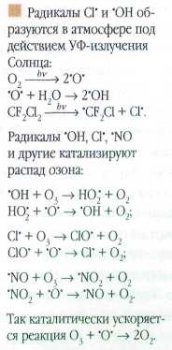

Ультрафиолетовые волны обладают энергией, достаточной для разрыва некоторых химических связей. В атмосфере коротковолновое, так называемое жёсткое УФ-излучение (с длиной волны меньше 242 нм) вызывает диссоциацию молекул О2:

О2®hv2О. Атомы кислорода могут присоединяться к другим молекулам О2, и тогда образуется озон: О+О2=О3.

Озон тоже способен поглощать УФ-излучение, только с большей длиной волны (220—350 нм). При этом он распадается на атомарный кислород и О2. Таким образом, поглощая УФ-лучи, кислород и озон не пропускают их к поверхности Земли.

Оксид углерода(IV), углекислый газ, был впервые описан известным ятрохимиком Яном Баптистом ван Гельмонтом (1579—1644), который наблюдал его образование при сжигании древесного угля, в результате спиртового брожения и при действии кислот на известняк СаСО3 и поташ К2СО3. Он обнаружил присутствие этого газа в минеральной воде и в желудке человека. Английский химик Джозеф Блэк (1728—1799) называл углекислый газ «фиксируемым воздухом» на том основании, что он легко поглощается щелочами.

Оксид углерода (IV) — это бесцветный газ без запаха, малорастворимый в воде (171,3 мл в 100 мл воды при 0 °С, 87,8 мл при 20 °С). Растворимость его резко возрастает при повышении давления, что используется в приготовлении газированных напитков. При температуре -78,5 °С углекислый газ замерзает, образуя белые кристаллы «сухого льда». «Сухой лёд» служит для охлаждения продуктов, например мороженого. Если бросить кусочек «сухого льда» в воду, он начнёт с шипением «таять», возгоняясь, т. е. переходя в газообразное состояние, минуя жидкое. Жидкий СО2можно получить при комнатной температуре и высоком давлении.

— Зверь и птица, звёзды и камень — все мы одно, все одно... — бормотала Кобра, опустив свой клобук и тоже раскачиваясь. — Змея и ребёнок, камень и звезда — все мы одно...

Памела Треверс. «Мэри Поппинс»

Чтобы установить распространённость химических элементов во Вселенной, нужно определить состав её вещества. А оно сосредоточено не только в крупных объектах — звёздах, планетах и их спутниках, астероидах, кометах. Природа, как известно, не терпит пустоты, поэтому и космическое пространство заполнено межзвёздными газом и пылью. К сожалению, нам для непосредственного изучения доступно лишь земное вещество (и только то, которое «под ногами») да очень небольшое количество лунного грунта и метеориты — обломки некогда существовавших космических тел.

Как же определить химический состав объектов, удалённых от нас на тысячи световых лет? Получать всю необходимую для этого информацию стало возможным после разработки в 1859 г. немецкими учёными Густавом Кирхгофом и Робертом Бунзеном метода спектрального анализа. А в 1895 г. профессор Вюрцбургского университета Вильгельм Конрад Рентген случайно обнаружил неизвестное излучение, которое учёный назвал Х-лучами (ныне они известны как рентгеновские). Благодаря этому открытию появилась рентгеновская спектроскопия, которая позволяет непосредственно по спектру определять порядковый номер элемента.