На протяжении многих столетий материальная и духовная культура, сама жизнь Обдории, как в старину называли "восточную страну за Уралом", была тесно связана с кедром. Казаки, пришедшие за Урал, величали кедр "сибирским великаном", а тобольские крестьяне - "заветным деревом". Для населения Горной Шории он был "деревом-коровой" и "деревом-маткой", для томичей и многих из нас он был и остается царем тайги, чудо-деревом, патриархом сибирских лесов. Бесспорно, сибирский кедр - национальная гордость и богатство России.

Кедровые леса давали местному населению замечательную древесину, зверя, пушнину, ягоды, грибы, орешки. Они кормили, укрывали, защищали. Вместе с тем, могучие кедровники дарили человеку во все времена неоценимое и несоизмеримое ни с чем богатство - здоровье, физическую и духовную силу.

Из хвои готовили витаминный напиток, живицей лечили раны и нарывы, из кедровых орешков получали ценнейшее растительное масло, которое кроме питательных имеет и ряд целебных качеств. Приготовленное из ядер орешков кедровое "постное молоко" применялось для лечения туберкулеза легких, заболеваний почек, нервных расстройств. В отличие от путешественников, местное население Сибири никогда не болело цингой. В кедровых лесах воздух, насыщенный смолистым ароматом, фитонцидами, фактически стерилен, он защищает человека от любых инфекционных заболеваний.

Особый интерес к кедру возник на исходе нашего столетия. Многие люди в стремлении обрести физическое и душевное здоровье отказываются от "достижений" технократической цивилизации.

Благородный берилл 3ВеО•Аl2О3•6SiO2 принадлежит к числу популярных драгоценных камней. Чистый, не содержащий примесей берилл бесцветный, однако такие камни встречаются в природе крайне редко и не используются в ювелирном деле. Наиболее распространены окрашенные бериллы. Их окраска обусловлена тем, что часть атомов бериллия и алюминия в кристаллической решётке минерала замешена ионами переходных металлов. В зависимости от цвета различают несколько типов бериллов, имеющих особые тривиальные названия.

Изумруд (смарагд) — это ярко-зелёный берилл. Эту окраску ему придают ионы хрома (Сr3+), которые частично замешают ионы алюминия (Аl3+) в кристаллической решётке минерала. Чем больше в изумруде ионов хрома, тем глубже, интенсивнее становится окраска. Обычно изумруды ювелирного качества представляют собой мелкие кристаллы. Однако бывают и исключения. Самый крупный в мире изумруд, найденный в ЮАР на руднике Сомерсет, имел размер 14х35 см и массу 24 000 карат (4,8 кг). Увы, люди не пощадили это чудо, созданное природой: торговцы распилили камень на несколько частей.

Аквамарином называют берилл небесно-голубого, зеленовато-голубого или синего цвета (цвета морской воды: aqua marina — «морская вода»). Считается, что окраска этого камня связана с частичным замещением ионов бериллия и алюминия ионами железа (иона Fe2+ вместо Ве2+ и иона Fe3+ вместо Al3+). Гораздо реже в природе находят бериллы розового и даже красного цвета (воробьевиты, их окраска связана с ионами марганца), а также оранжевые, жёлтые и лимонно-жёлтые (гелиодоры, жёлтый цвет им придают ионы железа).

Кристалл кварца SiO2 построен из кремнекислородных тетраэдров [SiO4], которые расположены по спирали вокруг центральной оси (поэтому различают левовращающие и правовращающие кристаллы — т. е. кристаллы, которые вращают плоскость поляризации света на определённый угол влево и вправо). Кварц встречается в природе не только в виде кварцевого песка, но и в виде красивых камней (найдены

кристаллы кварца весом более тонны), многие из которых издревле использовались человеком.

Горный хрусталь — это кристаллы бесцветного прозрачного кварца, похожие на бриллианты. Согласно древнему поверью, горный хрусталь образуется под действием сильного холода. Недаром это слово происходит от греческого «кристаллос» — «лёд».

Иногда в кварцитовой породе удаётся найти камень гораздо более лёгкий, чем его собратья. Если аккурат-

но распилить его на части, внутри обнаружится полость, поверхность которой покрыта сросшимися друг с другом необычайно красивыми фиолетовыми кристаллами — аметистами.

Окраска этих камней связана с частичным замещением ионов Si4+ в кристаллической решётке кварца на ионы Fe3+ (избыточный заряд компенсируется ионами щелочных металлов или водорода). К сожалению, под действием солнечного света окраска аметистов становится более бледной.

Александрит — одна из разновидностей минерала хризоберилла ВеАl2О4. Многие века этому камню приписывали магические свойства: в Изборнике Святослава (1073 г.) его советуют носить на теле, чтобы уберечься от порчи и проказы.

Александрит является настоящим хамелеоном из-за своих необычных оптических свойств: в зависимости от освещения его окраска изменяется от изумрудно-зелёной (при дневном свете) до фиолетово-красной (при свете электрической лампы). Цвет камня обусловлен примесями, в первую очередь ионов хрома Сr3+. Крупные кристаллы александрита редко встречаются в природе: кристалл размером 6х3 см уже считается выдающейся находкой.

Базальт состоит из тугоплавких минералов, которые раньше других кристаллизуются при застывании. Поэтому базальт, как правило, залегает на большой глубине, хотя иногда при разрушении верхних слоёв земной коры оказывается на поверхности.

Обычно базальт чёрного или тёмно-коричневого цвета. Механически он весьма однороден, а химически — очень стоек. Хотя составляющие базальт минералы (силикаты и алюмосиликаты) считаются тугоплавкими по сравнению с другими, температура плавления этой породы около 1250 °С — меньше, чем у железа. Поэтому базальт используют как сырьё для каменного литья. Из литого базальта изготовляют химически стойкие ёмкости. Из него же делают минеральную вату — очень хороший теплоизолятор. Пятисантиметровая панель из такой ваты по тепло- и звукоизолирующим свойствам равноценна кирпичной стене метровой толщины.

Базальт.

Каолинит Al2[Si2O5](OH)4— основной глинистый минерал. Его кристаллическая решётка состоит из отдельных слоёв, связанных между собой водородными связями. Смешанный с водой каолинит становится пластичным-, в пространство между слоями проникает вода, и слои начинают скользить друг по другу.

Белую глину, или каолин (горную породу, образованную каолинитом), используют как сырьё для изготовления фарфора и фаянса. Мощные пласты каолина располагаются в Подмосковье. Село Гжель, где эта глина выходит на поверхность, издавна славилось своими керамическими изделиями (гжельская керамика).

Мел, мрамор и известняк с химической точки зрения одно и то же вещество — карбонат кальция, а точнее, одна из его кристаллических модификаций — кальцит.

Мел — это мягкая горная порода, которую легко истереть в порошок. Мел используется в качестве белого пигмента в лакокрасочной и резиновой промышленности, в производстве портландцемента, как пишущий материал.

Известняк обладает большей твёрдостью: издавна его использовали как материал для каменных сооружений. Большинство храмов великокняжеской Москвы было построено из мячковского известняка, который добывали у села Мячково на Москве-реке и на специальных судах доставляли к месту постройки. Недаром Москву в старину называли белокаменной. В настоящее время известняк служит ценным материалом при производстве цемента, в металлургии в качестве флюса (флюсом в металлургии называют вещества, вводимые в шихту для связывания примесей, например Р2О5, SiO2, в легкоплавкие шлаки,) и в химической промышленности при производстве соды, хлорной извести, карбида кальция.

При гниении растений в почву переходят составные части древесины — целлюлоза и лигнин. Многочисленные бактерии и некоторые грибы разлагают полимерные молекулы целлюлозы до более коротких олигосахаридов, которые усваиваются растениями. Если бы не «старания» растительных и микроорганизмов, все леса были бы завалены отмершими, но не разложившимися стволами деревьев.

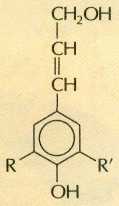

Лигнин — это разветвлённый полимер, содержащий ароматические звенья. Частично он усваивается бактериями, частично — превращается в гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты возникают в процессе гумификации — неполного разложения органических остатков. Дальнейшее окисление этих веществ до СО2 и Н2О в природе затруднено из-за отсутствия специфических ферментов, поэтому они накапливаются в почве.

Знаменитый немецкий химик Иоганн Рудольф Глаубер рано потерял отца. Денег на обучение в университете Иоганн не имел, пришлось всё постигать самому. Он освоил зеркальное производство и в поисках работы исколесил множество государств и княжеств. Прибыв в 1625 г. в Вену, Глаубер слёг с сильным жаром; его болезнь тогда называли «венгерской лихорадкой» (возможно, это был сыпной тиф). Иоганну удалось поправиться, и он продолжил свои странствия. Однако тяжёлое заболевание не прошло бесследно, но именно благодаря ему Глаубер сделал своё первое значительное открытие. Вот как он сам описывает это:

«Несколько оправившись от болезни, я прибыл в Неаполис (латинизированное название Нейштадта, по-немецки — «нового города», расположенного в 25 км юго-восточнее Бонна. — Прим. ред.). Там у меня снова начались приступы. Болезнь настолько ослабила мой желудок, что он не мог переваривать никакой еды. Местные жители посоветовали мне пойти к источнику, находящемуся в часе ходьбы от города. Они сказали, что вода источника вернёт мне аппетит. Следуя их совету, я взял с собой большой кусок хлеба и отправился в путь, хотя мало верил в целебность воды. Придя к источнику, я намочил хлебный мякиш в воде и съел его — причём с большим удовольствием, хотя перед этим не мог смотреть без отвращения на самые изысканные лакомства. Взяв оставшуюся от хлеба корку, я зачерпнул ею волы из источника и выпил её. Это настолько возбудило мой аппетит, что в конце концов я съел и саму корку. Домой я возвратился значительно окрепшим».