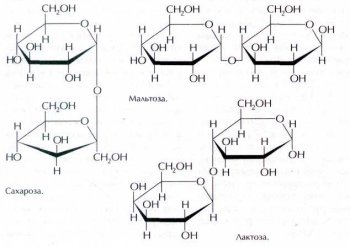

Сахароза (свекольный или тростниковый сахар) С12Н22О11 представляет собой дисахарид, образованный из остатков a-глюкозы и b-фруктозы (в форме полуацеталей), связанных друг с другом. Однако в отличие от этих моносахаридов сахароза не проявляет в растворе восстановительных свойств — не восстанавливает оксид серебра и гидроксид меди (II). В кислой среде сахароза гидролизуется — разлагается водой на глюкозу и фруктозу. Вот самый простой пример: сладкий чай кажется ещё более сладким, если положить в него ломтик лимона, хотя, конечно, и кислым одновременно. Это происходит благодаря присутствию лимонной кислоты, которая ускоряет распад сахарозы на глюкозу и фруктозу.

При внесении сахарозы в раствор медного купороса в присутствии щёлочи образуется ярко-синий сахарат меди — вещество, в котором атомы металла связаны с гидроксильными группами углевода.

Молекулы одного из изомеров сахарозы — мальтозы (солодового сахара) состоят из двух остатков глюкозы. Этот дисахарид образуется в результате ферментативного гидролиза крахмала. В молоке многих млекопитающих содержится другой дисахарид, изомерный сахарозе, — лактоза (молочный сахар). По интенсивности сладкого вкуса лактоза значительно (в три раза) уступает сахарозе.

Хорошо известно, что неспелые яблоки, груши, сливы и другие плоды жёсткие и кислые на вкус. Созревая, они постепенно становятся мягче и слаще. Отчего же это происходит?

Кислый вкус плода объясняется тем, что в его состав входят органические кислоты — яблочная, винная и лимонная. По мере созревания концентрация этих веществ понижается: они расходуются в процессе дыхания растения, окисляясь до углекислого газа и выделяя энергию, необходимую для жизнедеятельности плода. Фрукты становятся слаще и за счёт того, что в них увеличивается содержание глюкозы, образующейся при распаде (гидролизе) крахмала.

В клетках плодов много пектиновых веществ — высокомолекулярных соединений, построенных из остатков галактуроновой кислоты (производного галактозы) или её эфиров.

По мере созревания (а также при хранении) под действием ферментов связи между отдельными молекулами галактуроновой кислоты разрываются, пектиновые вещества переходят в водорастворимую форму — и плод становится более рыхлым и мягким. Сходные процессы протекают и при варке овощей и фруктов.

Пектиновые вещества легко образуют студенистые растворы (гели), особенно при нагревании в присутствии углеводов, например, когда варят варенье, готовят джем и мармелад. При этом пектиновые вещества из фруктов переходят в раствор, который постепенно загустевает. В получившемся геле молекулы пектина образуют пространственную трёхмерную сетку. Её пустоты заполняет вода с растворёнными в ней веществами (сахарами, минеральными солями). В кондитерской промышленности для производства джемов используют пектины, специально выделенные из лимонных корок или яблок.

У спелого плода и окраска ярче, чем у незрелого. Это связано с тем, что в процессе созревания активность некоторых ферментов, ответственных за синтез красителей (каротинов, антоцианов), повышается.

Из сладких веществ, несомненно, самое известное — обыкновенный пищевой сахар (сахароза). В наши дни две трети его мирового производства (более 60 млн. тонн) — это тростниковый сахар, тогда как на долю продукта из сахарной свёклы приходится примерно 35 млн. тонн. Рафинированная (99,9-процентная) сахароза — одно из самых многотоннажных чистых органических соединений, выпускаемых промышленностью. А головой урожай сахарного тростника — около 1 млрд. тонн (!) — значительно превышает объём заготовок любой другой сельскохозяйственной культуры.

Сахарозу используют как стандарт при сравнении различных сладких веществ, которых известно великое множество. Обычно поступают так: готовят сладкий раствор известной концентрации, а затем разбавляют его водой до тех пор, пока не перестанет чувствоваться сладковатый привкус. Одного человека для таких испытаний недостаточно — ведь вкусовая чувствительность у разных людей неодинакова, поэтому определяют усреднённые данные, обобщая показатели членов специальной комиссии экспертов. Опытный дегустатор чувствует присутствие сахарозы в воде при очень малой концентрации — около 10 ммоль/л, или примерно 0,35 г/л. Интересно, что такие сластёны, как пчёлы, в тысячи раз менее чувствительны к сахару, чем человек: они не считают сладким даже раствор, в литре которого 20 г сахара (т. е. двухпроцентный). Этот странный на первый взгляд факт, становится понятным, если учесть, что в цветочном нектаре сахаров куда больше — от 40 до 70 %. И пчела просто не отвлекается на малопитательные продукты. Фруктоза — самый сладкий из природных сахаров, она в 1,7 раза слаще сахарозы, а вот глюкоза, как оказалось, вопреки распространённому мнению, в 1,3 раза менее сладкая, чем обычный сахар. Если же химическим путём заменить в молекуле сахарозы три гидроксильные группы на атомы хлора, получится вещество, которое слаще сахарозы в 2000 раз!

Другой широко распространённый дисахарид — молочный сахар, или лактоза, содержится в молоке (4—5 %). Лактоза в 3 раза уступает сахарозе в сладости. В диетическом питании широкое распространение получили сорбит НОСН2(СНОН)4СН2ОН (от лат. Sorbus aucuparia — «рябина») и ксилит НОСН2(СНОН)3СН2ОН (от греч. «ксилон» — «дерево»). Восстановление глюкозы в сорбит осуществляется в промышленных масштабах при синтезе витамина С. Сладость сорбита в «сахарозных единицах» равна 0,5, тогда как у ксилита она в 4 раза выше. Ощущение сладкого вкуса от этих веществ сохраняется дольше, чем от сахарозы, одновременно они немного «холодят» язык. С химической точки зрения это, собственно, и не сахара' вовсе, а многоатомные спирты вроде глицерина. Вот почему для усвоения сорбита и ксилита не требуется инсулин и их могут употреблять больные сахарным диабетом, организм которых не способен усваивать глюкозу. Применяют их в качестве подсластителей пиши и желающие похудеть: эти вещества малокалорийны.

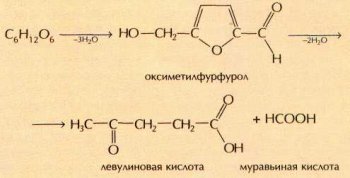

Когда сахар нагревают выше температуры плавления (до 190 °С), он частично разлагается. При этом выделяется вода и образуется карамель. Это аморфная жёлто-бурая вязкая масса, застывающая при охлаждении. В процессе карамелизации часть молекул сахарозы распадается на глюкозу и фруктозу, которые в дальнейшем разлагаются:

Другая часть молекул вступает в реакции конденсации с образованием окрашенных продуктов (например, карамелена С36Н50О25ярко-коричневого цвета). Иногда эти вещества добавляют в некоторые сорта сахара.

Сахароза (тростниковый сахар) была хорошо известна на Древнем Востоке. Её выделяли из сока сахарного тростника, который сгущали и с помощью молока осветляли, а затем промывали известковой водой или раствором золы. Примеси отделялись вместе с образующейся пеной. Сахарный сироп заливали в формы, он медленно кристаллизовался в них, превращаясь в большие куски сахара — сахарные головы. Родиной сахарного тростника считается Индия (слово «сахар» тоже «родом» из Индии: «сакхара» на языке одного из древних народов полуострова означало сначала просто «песок», а затем — «сахарный песок»). Из Индии это растение было вывезено в Египет и Персию; оттуда через Венецию сахар поступал в европейские страны. Долгое время он стоил очень дорого и считался роскошью. Поисками более доступных природных источников сахара занимался немецкий химик Андреас Сигизмунд Маргграф. В трактате, изданном в 1747 г., он описал свои опыты по получению сахара из свёклы. К концу XVIII в. в Германии вывели сорт свёклы с повышенным содержанием сахара — сахарную свёклу. В 1796—1802 гг.

ученик Маргграфа Франц Карл Ахард (1753—1821) разработал способ выделения сахара из свёклы, положивший начало производству сахара не из привозного тростника, а из местного сырья. Постепенно из дорогого лакомства сахар превратился в дешёвый и доступный каждому продукт питания.

Фруктоза была впервые выделена из «медовой воды» в 1792 г. русским химиком Товием Егоровичем Ловицем, а глюкоза открыта в 1802 г. Химия полисахаридов получила развитие после того, как в 1811 г. русский химик Константин Сигизмундович Кирхгоф впервые осуществил гидролиз крахмала.

Центральное место в процессах интернационализации занимает интернационализация производства, которая представляет собой установление непосредственных более или менее устойчивых производственных связей между предприятиями различных стран, вследствие чего производственный процесс в одной стране становится частью процесса, протекающего в интернациональном или мировом масштабе.

В современных условиях ускорение интернационализации производства происходит, в первую очередь, под влиянием научно-технической революции. Современное автоматизированное или высокомеханизированное производство требует крупных затрат на научные исследования и огромных первоначальных капиталовложений на создание новых производств и новой продукции.

Характер интересов, их особенности зависят от социально-экономического положения субъекта в обществе. Поэтому, в отличие от потребностей, ориентированных на предметные, вещные цели (потребность в обуви, хлебе и т. п.), интересы направлены на социально-экономические отношения, на жизненные условия в целом. Поэтому по мере изменения жизненных условий трансформируются и интересы.

Социально-экономические отношения (разделение труда, собственность, тип работника, уровень доходов, классовая структура и др.) являются объективной предпосылкой формирования интересов; с другой стороны, интересы преломляются через сознание индивидов, и, следовательно, они субъективны. Поэтому важнейшая характеристика интересов - их осознание субъектами, воздействие сознания на непосредственное поведение субъектов, на социальное действие.

Процесс осознания интересов индивидами исторически определён. Так, становление экономической свободы на основе рыночных отношений приводит к тому, что частный интерес товаропроизводителя превращается в мощный стимул бурного роста общественных производительных сил, радикального преобразования всех социально-экономических отношений. Соответственно экономические интересы, их переплетение и взаимодействие лежат в основе всего механизма производственных отношений.

Военно-политическая интервенция - открытое или замаскированное вмешательство одних государств во внутренние дела другого государства с целью изменения общественного и политического строя, геополитического положения в регионе, подавления революционного и национально-освободительного движения, захвата территории, установления своего политического господства, экономического порабощения, приобретения привилегий и т. п. Такая военно-политическая интервенция выступает как агрессия.

Экономическая интервенция - комплекс мер по насильственному (принудительному) изменению рыночной конъюнктуры, т.е. текущего состояния экономики, для достижения поставленных целей в краткосрочном периоде и долгосрочной перспективе Такие мероприятия могут вести к изменениям существующего состояния рынка как на микроуровне (изменения соотношения сил между компаниями), так и на макроуровне (общенациональные изменения в экономике), к перегруппировке рыночных сил, изменениям тенденций его развития.

В результате микроэкономической интервенции одни компании могут обанкротиться (разориться), другие, наоборот, выиграть и получить господствующее положение на рынке, которого раньше у них не было. Микроэкономическая интервенция охватывает относительно небольшую часть национальной экономики, её жертвами и победителями становятся несколько компаний и люди, работающие в этих компаниях.

Экстенсивный экономический рост, в отличие от интенсивного,- это расширение производства при сохранении уровня технологии и качества ресурсов. Например, распашка живых земель, привлечение новых работников для работы в несколько смен и т. п.

Интенсификация осуществляется за счёт применения новой техники и технологий, роста фондовооружённости и производительности труда, использования новых видов сырья, сдвигов в квалификационной структуре рабочей силы, повышения образовательного и профессионального уровня работников, более рационального использования природных ресурсов с целью их экономии.

Интенсификация предполагает увеличение затрат на производство, однако эти затраты окупаются с большей прибыльностью, т.к. предполагают более эффективное и экономичное использование всех применяемых ресурсов. За счёт интенсификации происходит процесс преобразования структуры используемых ресурсов, сдвиг её в пользу овеществлённого труда (фондовооружённости), т. к. применение новых машин и оборудования приводит к экономии живого труда и росту его производительности.

Интеллектуальный продукт материализуется в книгах, брошюрах и др. письменных произведениях; лекциях, обращениях, проповедях и др. подобного рода произведениях; драматических и музыкально-драматических произведениях; пантомимах и хореографических произведениях; музыкальных сочинениях с текстом или без текста; кинематографических произведениях, а также в теле- и видеопроизведениях; рисунках, произведениях живописи, архитектуры, скульптуры, графики и литографии; фотографических произведениях и аналогичных фотографиям произведениях; произведениях прикладного искусства; иллюстрациях, географических картах, планах, эскизах и пластических произведениях, относящихся к архитектуре, географии, топографии и т. д.

Интеллектуальный продукт составляет богатство нации, которое накапливается столетиями. Качество интеллектуального продукта зависит во многом от достигнутого уровня и качества жизни, развития личности, в частности степени её свободы.

М. Л. Дерябина.

ИНСТИТУТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,

1) система глобальных основополагающих экономических категорий как таковых. К числу экономических институтов в этом понимании можно отнести такие общеэкономические категории, как деньги, рынки, цены, предприятия, частная собственность, банковское дело, законодательство, страхование, конкуренция, государственное регулирование и многое другое.

Экономическая теория различает 5 типов инноваций: введение нового продукта, введение нового метода производства, создание нового рынка, освоение нового источника поставки сырья и полуфабрикатов, реорганизация структуры управления.

С 1957 г. для координации усилий стран по стандартизации статистики науки и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) группой национальных экспертов было разработано и регулярно уточняется так называемое Руководство Фраскати. В последующем экспертами ОЭСР была подготовлена серия методологических руководств, образующих так называемую Семью Фраскати, в т.ч. Руководство Осло (1992 г.), ставшее по сбору данных о технологических инновациях главным международным стандартом в данной области.