Отраслевая структура комплекса. Современное состояние развития комплекса. Факторы размещения производства по территории страны. Ведущая отрасль российского машиностроения — автомобилестроение. Наукоемкое российское машиностроение.

Проблемы и перспективы развития комплекса. Районы размещения комплекса. Значения машиностроительного комплекса для российской экономики.

Машиностроительный комплекс— сложное межотраслевое образование, охватывающее машиностроение и металлообработку. В свою очередь, машиностроение включает много специализированных отраслей, сходных по технологии и используемому сырью. К металлообработке относятся промышленность металлических конструкций и изделий, а также ремонт машин и оборудования. Кроме того, в состав комплекса входит «малая металлургия» — производство стали и проката на машиностроительных предприятиях.

Машиностроительный комплекс отличается широким развитием межотраслевых и внутриотраслевых связей, основанных в значительной мере на производственном кооперировании.

В России машиностроение принадлежит к числу наиболее распространенных в территориальном отношении отраслей промышленности. Но в одних районах оно имеет профилирующее значение, а в других его функции ограничены главным образом удовлетворением внутренних потребностей.

Вместе с тем практика показывает, что почти во всех экономических районах на месте используется меньшая часть производимых машин и оборудования. Это можно объяснить сравнительно высоким уровнем специализации производства и тем, что машиностроительные предприятия обладают, как правило, очень широкими связями по сбыту готовой продукции.

Машиностроение — необходимое звено любого промышленного комплекса. В районах раннего индустриального освоения оно играет большую формирующую роль, и в свое время послужило базой для возникновения многих промышленных комплексов, определив их структуру и направление специализации. В восточных районах машиностроение в основном лишь дополняет профиль тех промышленных комплексов, создание которых связано с использованием эффективных природных ресурсов.

Проблемы и перспективы развития комплекса. Районы размещения комплекса. Значения машиностроительного комплекса для российской экономики.

Машиностроительный комплекс— сложное межотраслевое образование, охватывающее машиностроение и металлообработку. В свою очередь, машиностроение включает много специализированных отраслей, сходных по технологии и используемому сырью. К металлообработке относятся промышленность металлических конструкций и изделий, а также ремонт машин и оборудования. Кроме того, в состав комплекса входит «малая металлургия» — производство стали и проката на машиностроительных предприятиях.

Машиностроительный комплекс отличается широким развитием межотраслевых и внутриотраслевых связей, основанных в значительной мере на производственном кооперировании.

В России машиностроение принадлежит к числу наиболее распространенных в территориальном отношении отраслей промышленности. Но в одних районах оно имеет профилирующее значение, а в других его функции ограничены главным образом удовлетворением внутренних потребностей.

Вместе с тем практика показывает, что почти во всех экономических районах на месте используется меньшая часть производимых машин и оборудования. Это можно объяснить сравнительно высоким уровнем специализации производства и тем, что машиностроительные предприятия обладают, как правило, очень широкими связями по сбыту готовой продукции.

Машиностроение — необходимое звено любого промышленного комплекса. В районах раннего индустриального освоения оно играет большую формирующую роль, и в свое время послужило базой для возникновения многих промышленных комплексов, определив их структуру и направление специализации. В восточных районах машиностроение в основном лишь дополняет профиль тех промышленных комплексов, создание которых связано с использованием эффективных природных ресурсов.

Отраслевая структура комплекса: черная и цветная, добывающая, обогатительная, передельная и др. Современное состояние развития комплекса. Экспортная ориентированность. Сырьевая база основных отраслей. Факторы размещения производства по территории страны. Районы размещения предприятий основных отраслей. Рынки продукции металлургии. Проблемы и перспективы развития комплекса. Значение металлургического комплекса для российской экономики.

Металлургический комплекс включает черную и цветную металлургию: совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции — черных и цветных металлов и их сплавов.

Роль и значение черной металлургии определяются в первую очередь тем, что она служит фундаментом для развития машиностроения.

Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела. В ее состав входят: добыча, обогащение и агломерация железных, марганцевых и хромитовых руд; производство чугуна, доменных ферросплавов, стали и проката; производство электроферросплавов; вторичный передел черных металлов; коксование угля; производство огнеупоров; добыча вспомогательных материалов (флюсовых известняков, магнезита и др.); выпуск металлургических изделий производственного назначения. В этом комплексе стержнем служит собственно металлургический передел (чугун — сталь — прокат). Остальные производства — смежные, сопутствующие.

Россия по выплавке черных металлов в конце 80-х годов занимала второе место в мире после Японии. Затем произошел спад производства в связи с общей кризисной ситуацией. В результате по выплавке чугуна и стали Россия теперь на четвертом месте в мире после Китая, Японии и США, по добыче железной руды — на втором, уступая Китаю.

В 2001 г. Россия дала 34,7 млн. т чугуна, 43,7 млн. т стали, 35,2 млн. т готового проката, 2,8 млн. т стальных труб. Добыча железной руды составила 72,6 млн. т, а производство кокса — 25,4 млн. т.

Металлургический комплекс включает черную и цветную металлургию: совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции — черных и цветных металлов и их сплавов.

Роль и значение черной металлургии определяются в первую очередь тем, что она служит фундаментом для развития машиностроения.

Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела. В ее состав входят: добыча, обогащение и агломерация железных, марганцевых и хромитовых руд; производство чугуна, доменных ферросплавов, стали и проката; производство электроферросплавов; вторичный передел черных металлов; коксование угля; производство огнеупоров; добыча вспомогательных материалов (флюсовых известняков, магнезита и др.); выпуск металлургических изделий производственного назначения. В этом комплексе стержнем служит собственно металлургический передел (чугун — сталь — прокат). Остальные производства — смежные, сопутствующие.

Россия по выплавке черных металлов в конце 80-х годов занимала второе место в мире после Японии. Затем произошел спад производства в связи с общей кризисной ситуацией. В результате по выплавке чугуна и стали Россия теперь на четвертом месте в мире после Китая, Японии и США, по добыче железной руды — на втором, уступая Китаю.

В 2001 г. Россия дала 34,7 млн. т чугуна, 43,7 млн. т стали, 35,2 млн. т готового проката, 2,8 млн. т стальных труб. Добыча железной руды составила 72,6 млн. т, а производство кокса — 25,4 млн. т.

Отраслевая структура ТЭК. Структура топливного баланса России и развитых зарубежных стран. Современный уровень развития. Сырьевая база ТЭК — главные добывающие бассейны. Экспортная ориентированность нефтяной и газовой отраслей. Переработка и транспортировка нефти, газа и угля. Единая энергосистема России. Размещение электростанций по регионам. Первичный и вторичный рынки электроэнергии.

Основные проблемы и перспективы развития ТЭК России. Значение ТЭК для экономики России.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)— сложная межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и использования. В его состав входят топливная промышленность (нефтяная, газовая, угольная, сланцевая, торфяная) и электроэнергетика, тесно связанные со всеми отраслями хозяйства. Характерно наличие развитой производственной инфраструктуры в виде магистральных высоковольтных линий и трубопроводов (для транспорта сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа), образующих единые сети.

От развития ТЭК во многом зависят динамика, масштабы и технико-экономические показатели общественного производства, в первую очередь промышленности. Вместе с тем приближение к источникам топлива и энергии — одно из главных требований территориальной организации промышленности. Массовые и эффективные топливно-энергетические ресурсы служат основой формирования многих территориально-производственных, в том числе промышленных, комплексов, определяя их специализацию на энергоемких производствах. Россия — единственная среди крупных промышленно развитых стран мира, которая не только полностью обеспечена топливно-энергетическими ресурсами, но и в значительных размерах экспортирует топливо и электроэнергию. Велика ее доля в мировом балансе топливно-энергетических ресурсов, например, по разведанным запасам нефти — около 10%, природного газа — более 40%, угля — свыше 50%.

Россия находится на первом месте в мире по добыче природного газа, занимает третье место по добыче нефти (после США и Саудовской Аравии) и каменного угля (после КНР и США), четвертое — по производству электроэнергии (после США, КНР и Японии).

Основные проблемы и перспективы развития ТЭК России. Значение ТЭК для экономики России.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)— сложная межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и использования. В его состав входят топливная промышленность (нефтяная, газовая, угольная, сланцевая, торфяная) и электроэнергетика, тесно связанные со всеми отраслями хозяйства. Характерно наличие развитой производственной инфраструктуры в виде магистральных высоковольтных линий и трубопроводов (для транспорта сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа), образующих единые сети.

От развития ТЭК во многом зависят динамика, масштабы и технико-экономические показатели общественного производства, в первую очередь промышленности. Вместе с тем приближение к источникам топлива и энергии — одно из главных требований территориальной организации промышленности. Массовые и эффективные топливно-энергетические ресурсы служат основой формирования многих территориально-производственных, в том числе промышленных, комплексов, определяя их специализацию на энергоемких производствах. Россия — единственная среди крупных промышленно развитых стран мира, которая не только полностью обеспечена топливно-энергетическими ресурсами, но и в значительных размерах экспортирует топливо и электроэнергию. Велика ее доля в мировом балансе топливно-энергетических ресурсов, например, по разведанным запасам нефти — около 10%, природного газа — более 40%, угля — свыше 50%.

Россия находится на первом месте в мире по добыче природного газа, занимает третье место по добыче нефти (после США и Саудовской Аравии) и каменного угля (после КНР и США), четвертое — по производству электроэнергии (после США, КНР и Японии).

Экономическое районирование России. Структура хозяйства. Методы экономико-географического обоснования размещения производства. Принципы рационального размещения производства. Вклад России в мировой ВВП, мировое промышленное производство, мировую добычу полезных ископаемых. Структура экономики: первичный, вторичный, третичный секторы. Промышленность групп А и Б, добывающая и перерабатывающая.

Формирование многоукладной экономики. Отраслевая и территориальная структуры хозяйства. Экономические зоны, районы, территориально-производственные комплексы, межрегиональные ассоциации и объединения, специальные экономические зоны.

Особенности пространственной организации российской экономики. Факторы (сырьевой, топливно-энергетический, водный, транспортный, потребительский, трудовой) размещения производства.

Комплексное развитие хозяйства, рациональное территориальное разделение труда, выравнивание уровней экономического и социального развития районов, эффективное использование трудовых ресурсов, сохранение и улучшение экологических условий жизни населения — основные принципы рационального размещения производства и их применение в условиях современной России.

Методы экономической оценки специализации регионов: индексные и объемные. Выбор оптимального размещения производства, отрасли.

Хозяйство России в целом отличается монолитностью, взаимодействием образующих его отраслей производственной и непроизводственной сфер, единством экономического пространства. В современных условиях его характеризуют следующие особенности:

1) глубокие перестроечные процессы, осуществление радикальных экономических реформ, переход к рыночным отношениям;

2) преодоление кризисной ситуации в экономике с последующей стабилизацией экономического и социального развития;

3) усиливающаяся значимость социальных и экологических аспектов, социальная ориентация экономики;

4) крупные масштабы материального производства, ведущая роль промышленности;

5) опора на собственные природные, материальные и трудовые ресурсы;

Формирование многоукладной экономики. Отраслевая и территориальная структуры хозяйства. Экономические зоны, районы, территориально-производственные комплексы, межрегиональные ассоциации и объединения, специальные экономические зоны.

Особенности пространственной организации российской экономики. Факторы (сырьевой, топливно-энергетический, водный, транспортный, потребительский, трудовой) размещения производства.

Комплексное развитие хозяйства, рациональное территориальное разделение труда, выравнивание уровней экономического и социального развития районов, эффективное использование трудовых ресурсов, сохранение и улучшение экологических условий жизни населения — основные принципы рационального размещения производства и их применение в условиях современной России.

Методы экономической оценки специализации регионов: индексные и объемные. Выбор оптимального размещения производства, отрасли.

Хозяйство России в целом отличается монолитностью, взаимодействием образующих его отраслей производственной и непроизводственной сфер, единством экономического пространства. В современных условиях его характеризуют следующие особенности:

1) глубокие перестроечные процессы, осуществление радикальных экономических реформ, переход к рыночным отношениям;

2) преодоление кризисной ситуации в экономике с последующей стабилизацией экономического и социального развития;

3) усиливающаяся значимость социальных и экологических аспектов, социальная ориентация экономики;

4) крупные масштабы материального производства, ведущая роль промышленности;

5) опора на собственные природные, материальные и трудовые ресурсы;

Экономическая оценка трудового потенциала России. Место России в мировом народонаселении. Численность, плотность, половой, возрастной состав населения России. Расселение. Современная демографическая ситуация. Городское население, города-миллионеры, городские агломерации. Демографический прогноз. Рынок труда. Характер безработицы. Трудодефицитные, трудоизбыточные и трудообеспеченные регионы. Дифференциация доходов населения по районам. Перспектива развития рынка труда.

По численности населения (145 млн. человек в 2001 г.) Россия занимает седьмое место в мире после Китая (около 1275 млн.), Индии (около 1 млрд.), США (около 280 млн.), Индонезии (215 млн.), Бразилии (170 млн.) и Пакистана (160 млн.). В самом начале XXI в. Россию должны обогнать по числу жителей еще две страны — Бангладеш и Нигерия.

От бывшего СССР в России остался 51% населения, в том числе в европейской части (включая Урал) — 57%, а в азиатской — 47%. В результате Россия по числу жителей стала несколько более «европейской» страной. В европейской части СССР проживали 71% населения, а в европейской части России — почти 4/5 (78%). По территории доля азиатской части России осталась такой же, как была в СССР, — 75%.

Из 208 млн. человек, проживавших в европейской части бывшего СССР, России «досталась» большая часть — 116 млн. В азиатской части ситуация другая: из 82 млн. жителей бывшего СССР России «осталось» лишь 32 млн.

Доля России в населении мира составляет 2,7% (а по площади суши — 11,5%). Доля населения европейской части России во всем населении Европы — 18% (а в территории Европы — 42%). В Азии доля азиатской части России — лишь 1% населения, но — 29% территории.

По данным Первой всероссийской переписи 1897 г, численность населения в пределах современных границ Российской Федерации составляла 67,5 млн. человек из 124,6 млн. всего населения Российской империи. Перед Первой мировой войной (в 1913 г.) население России составило уже около 90 млн. человек. На протяжении последующих десятилетий социальные потрясения несколько раз приводили к снижению численности населения России — демографическим кризисам.

По численности населения (145 млн. человек в 2001 г.) Россия занимает седьмое место в мире после Китая (около 1275 млн.), Индии (около 1 млрд.), США (около 280 млн.), Индонезии (215 млн.), Бразилии (170 млн.) и Пакистана (160 млн.). В самом начале XXI в. Россию должны обогнать по числу жителей еще две страны — Бангладеш и Нигерия.

От бывшего СССР в России остался 51% населения, в том числе в европейской части (включая Урал) — 57%, а в азиатской — 47%. В результате Россия по числу жителей стала несколько более «европейской» страной. В европейской части СССР проживали 71% населения, а в европейской части России — почти 4/5 (78%). По территории доля азиатской части России осталась такой же, как была в СССР, — 75%.

Из 208 млн. человек, проживавших в европейской части бывшего СССР, России «досталась» большая часть — 116 млн. В азиатской части ситуация другая: из 82 млн. жителей бывшего СССР России «осталось» лишь 32 млн.

Доля России в населении мира составляет 2,7% (а по площади суши — 11,5%). Доля населения европейской части России во всем населении Европы — 18% (а в территории Европы — 42%). В Азии доля азиатской части России — лишь 1% населения, но — 29% территории.

По данным Первой всероссийской переписи 1897 г, численность населения в пределах современных границ Российской Федерации составляла 67,5 млн. человек из 124,6 млн. всего населения Российской империи. Перед Первой мировой войной (в 1913 г.) население России составило уже около 90 млн. человек. На протяжении последующих десятилетий социальные потрясения несколько раз приводили к снижению численности населения России — демографическим кризисам.

Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала России. Особенности географического положения России и изменение ее экономико-географического положения после распада СССР. Природные условия (рельеф, климат, природные зоны) и их влияние на хозяйственную деятельность. Природные ресурсы (минеральные, водные, лесные, биологические, земельные, рекреационные) и их экономическая оценка.

Запасы минеральных ресурсов: балансовые, забалансовые, разведанные, прогнозные, общегеологические.

Понятие, оценка и структура природно-ресурсного потенциала России.

Российская Федерация (РФ) — Россия — самое крупное по размерам территории государство мира. Ее границы охватывают восточную часть Европы и северную часть Азии, таким образом, по географическому положению Россия является евразийской страной.

Россия занимает площадь 17,1 млн. км2 , что почти в 2 раза больше, чем КНР или США. По населению (около 146 млн. человек) находится на седьмом месте в мире после КНР, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана.

Крайняя северная точка страны — мыс Флигели на о. Рудольфа в составе архипелага Земля Франца-Иосифа (81° 5' с. ш.), а на материке — мыс Челюскин (77° 43' с. ш.), крайняя южная — на границе с Азербайджаном (41° 10' с. ш.), крайняя западная — на границе с Польшей у Гданьского залива на территории анклава, образованного Калининградской областью РФ (19° 38' в. д.), крайняя восточная — о. Ратманова в Беринговом проливе (169° 02' з. д.), а на материке — мыс Дежнева на Чукотке (169° 40' з. д.). Большая часть территории России расположена между 50-й параллелью и Северным полярным кругом, т.е. находится в средних и высоких широтах. В этом отношении аналогом среди зарубежных стран может служить только Канада.

Максимальное расстояние между западными (не считая Калининградской области) и восточными рубежами — 9 тыс. км, между северными и южными — 4 тыс. км. В пределах РФ находится 11 часовых поясов.

Запасы минеральных ресурсов: балансовые, забалансовые, разведанные, прогнозные, общегеологические.

Понятие, оценка и структура природно-ресурсного потенциала России.

Российская Федерация (РФ) — Россия — самое крупное по размерам территории государство мира. Ее границы охватывают восточную часть Европы и северную часть Азии, таким образом, по географическому положению Россия является евразийской страной.

Россия занимает площадь 17,1 млн. км2 , что почти в 2 раза больше, чем КНР или США. По населению (около 146 млн. человек) находится на седьмом месте в мире после КНР, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана.

Крайняя северная точка страны — мыс Флигели на о. Рудольфа в составе архипелага Земля Франца-Иосифа (81° 5' с. ш.), а на материке — мыс Челюскин (77° 43' с. ш.), крайняя южная — на границе с Азербайджаном (41° 10' с. ш.), крайняя западная — на границе с Польшей у Гданьского залива на территории анклава, образованного Калининградской областью РФ (19° 38' в. д.), крайняя восточная — о. Ратманова в Беринговом проливе (169° 02' з. д.), а на материке — мыс Дежнева на Чукотке (169° 40' з. д.). Большая часть территории России расположена между 50-й параллелью и Северным полярным кругом, т.е. находится в средних и высоких широтах. В этом отношении аналогом среди зарубежных стран может служить только Канада.

Максимальное расстояние между западными (не считая Калининградской области) и восточными рубежами — 9 тыс. км, между северными и южными — 4 тыс. км. В пределах РФ находится 11 часовых поясов.

Понятие предмета и цели курса. Определение экономической географии и региональной экономики. Исторические этапы развития знаний о предмете. Место «Экономической географии и региональной экономики» в системе других наук.

Основные понятия курса: регион, район, географическая среда, географическое разделение труда, отрасль, специализация, интеграция, районирование, субъекты Российской Федерации, товарные рынки, секторы экономики.

Основные теории экономической географии и регионалистики: географического детерминизма, экономического районирования, мальтузианства, устойчивого экономического развития.

Экономическая (социально-экономическая) география — это комплекс научных дисциплин, составляющих обществоведческий блок географии в целом. Будучи по основным параметрам наукой общественной, она относится к географическим наукам, поскольку изучает экономические и социальные процессы и явления в территориальном, географическом аспекте.

Экономическая и социальная география, опираясь, с одной стороны, на законы развития общества, а с другой — на законы природы, занята анализом и прогнозом территориальных взаимодействий в системе «природа — население — хозяйство». Предельный объект ее исследований — антропогенная (техногенная) сфера географической оболочки Земли (географической среды) с теми или иными пространственными структурами, обусловленными взаимодействием общества и природы (ноосфера В.И. Вернадского). Более конкретными объектами служат пространственные структуры населения, природопользования и хозяйства, складывающиеся под влиянием географического (территориального) разделения труда на различных иерархических уровнях — от локального и регионального до глобального.

Основные понятия курса: регион, район, географическая среда, географическое разделение труда, отрасль, специализация, интеграция, районирование, субъекты Российской Федерации, товарные рынки, секторы экономики.

Основные теории экономической географии и регионалистики: географического детерминизма, экономического районирования, мальтузианства, устойчивого экономического развития.

Экономическая (социально-экономическая) география — это комплекс научных дисциплин, составляющих обществоведческий блок географии в целом. Будучи по основным параметрам наукой общественной, она относится к географическим наукам, поскольку изучает экономические и социальные процессы и явления в территориальном, географическом аспекте.

Экономическая и социальная география, опираясь, с одной стороны, на законы развития общества, а с другой — на законы природы, занята анализом и прогнозом территориальных взаимодействий в системе «природа — население — хозяйство». Предельный объект ее исследований — антропогенная (техногенная) сфера географической оболочки Земли (географической среды) с теми или иными пространственными структурами, обусловленными взаимодействием общества и природы (ноосфера В.И. Вернадского). Более конкретными объектами служат пространственные структуры населения, природопользования и хозяйства, складывающиеся под влиянием географического (территориального) разделения труда на различных иерархических уровнях — от локального и регионального до глобального.

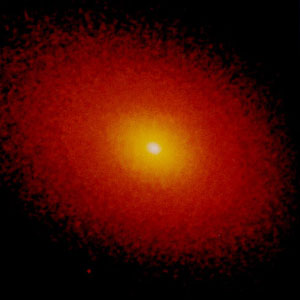

Эллиптические галактики составляют примерно 25% от общего числа галактик высокой светимости. Их принято обозначать буквой E (англ. elliptical). Типичная Е-галактика выглядит как сфера или эллипсоид, диск в ней практически полностью отсутствует. Эллиптические галактики, как и сферические компоненты у галактик других типов, почти лишены межзвездного газа (не считая разреженного и очень горячего газа, заполняющего всю галактику), а следовательно и молодых звезд.

Звезды эллиптических галактик обращаются вокруг центра галактики очень медленно (скорость вращения обычно не превышает нескольких десятков км/с). Таким образом, эллиптические галактики – это системы с низким удельным моментом импульса.

Детально разработанной теории возникновения и эволюции галактик пока нет. Однако основные представления об этом процессе вырисовываются все отчетливее.

Образование галактик рассматривают как естественный этап эволюции горячей Вселенной. По-видимому, более 15 млрд лет назад в первичном веществе благодаря гравитационной неустойчивости началось обособление протоскоплений с характерными массами порядка 1016МСолнца. В протоскоплениях в ходе разнообразных динамических процессов происходило выделение групп протогалактик. Дальнейшая эволюция протогалактик определялась их собственным гравитационным полем и гравитацией протоскопления. Многообразие форм галактик связано с разнообразием начальных условий образования протогалактик. Например, если галактика возникла из быстро вращающейся протогалактики, то быть ей спиральной, .если из медленно вращающейся - то эллиптической.

Вселенная может включать в себя огромное количество галактик, в которых совсем нет звезд. Они состоят только из темной материи. В конечном счете таких галактик может оказаться гораздо больше, чем обычных галактик с сияющими звездами и газом, и соотношение между ними может составлять 100 к 1. Это предсказание сделали астрономы Neil Trentham, Ole Moller и Enrico Ramirez-Ruiz из Кембриджского университета. Их статья будет опубликована в Monthly Notices Королевского Астрономического Общества.

Спиральные галактики являются сплюснутыми звездными системами с центральным почти сферическим ядром, имеют две или более, часто клочковатых спиральных ветвей. В спиральных ветвях галактик сосредоточены их самые яркие и молодые звезды, светящиеся туманности (области ионизованного водорода), молодые скопления и ассоциации звезд. Именно поэтому спиральный узор отчетливо виден в очень удаленных галактиках, хотя на долю спиральных ветвей приходится не более нескольких процентов полной массы каждой галактики. Основная масса звезд S-галактик образует "сплошной" диск. В состав галактического ядра входят звезды и газ. В ядре заключена примерно сотая доля всей массы галактики. У некоторых галактик основное энерговыделение происходит в ядрах. В. А. Амбарцумян назвал это явление активностью ядер галактик.

Спирали с перемычками имеют заметно вытянутое ядро, образующее перемычку. Вблизи концов перемычки начинаются спиральные ветви.

Спирали S и SB разделяют на подклассы а, Ь, с, в зависимости от относительных размеров ядра и за-крученности ветвей. От подкласса а к с ядро (балдж) становится меньше, а спиральные ветви менее туго закрученными.

Спектральный анализ звездного состава спиральных галактик показал, что при переходе от Sа к Sс возрастает доля молодых горячих звезд классов А, В, О. Галактики Sс выглядят более голубыми, чем Sа-галактики. Интересно, что степень закрученности спиралей у галактик разных типов, но с одинаковой светимостью LB одинакова. При одинаковых LB у Sa-систем массы больше, чем у Sс-систем. Поэтому степень закрученности спиралей Sа такая же, как и у менее массивных Sс-галактик. Скорость вращения спиральных галактик растет с уменьшением степени закрученности спиральных ветвей.