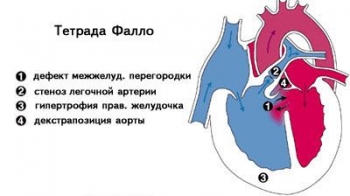

Тетрада Фалло — четырёхкомпонентный ВПС, включающий: 1) стеноз выводного отдела правого желудочка на различных уровнях, 2) высокий дефект межжелудочковой перегородки, 3) декстропозицию аорты, расширенный корень которой нависает над дефектом межжелудочковой перегородки, 4) гипертрофию миокарда правого желудочка. Тетрада Фалло является самым распространённым ВПС цианотического («сине го») типа, и её частота среди этих пороков составляет 50—75 %.

Тетрада Фалло — четырёхкомпонентный ВПС, включающий: 1) стеноз выводного отдела правого желудочка на различных уровнях, 2) высокий дефект межжелудочковой перегородки, 3) декстропозицию аорты, расширенный корень которой нависает над дефектом межжелудочковой перегородки, 4) гипертрофию миокарда правого желудочка. Тетрада Фалло является самым распространённым ВПС цианотического («сине го») типа, и её частота среди этих пороков составляет 50—75 %.Гемодинамика. Выраженность гемодинамических нарушений при тетраде Фалло зависит от степени стеноза лёгочной артерии. При значительном стенозе лёгочной артерии происходит сброс крови справа налево через дефект межжелудочковой перегородки и смещённую вправо аорту. В большой круг кровообращения поступает большое количество венозной крови, что способствует развитию артериальной гипоксемии, а в малый круг поступает недостаточное количество крови, что приводит к морфологическим изменениям лёгочных сосудов.

В желудочках сердца устанавливается приблизительно равное давление, а поэтому декомпенсации правого желудочка, как правило, не наступает. Левые отделы сердца гипоплазируются. При умеренно выраженном стенозе лёгочной артерии и градиенте давления, направленном слева направо, может возникать лево-правый сброс крови («бледная», ацианотическая форма тетрады Фалло).

Клиника и диагностика. У детей с тетрадой Ф а лло в течение первых 4—8 недель жизни единственным признаком порока может быть лишь систолический шум стеноза лёгочной артерии. В дальнейшем появляется одышка при физической нагрузке, а к 3—6 месяцам — цианоз. Дети отстают в физическом и психомоторном развитии, у них постепенно формируются деформации пальцев рук и ног в виде «барабанных палочек». Одним из осложнений ТФ являются одышечно-цианотические приступы, которые развиваются у детей в возрасте от 6 до 24 месяцев. Приступ возникает внезапно, ребёнок становится беспокойным, появляется одышка, цианоз всего тела. При длительном течении приступа может быть апноэ, потеря сознания, судороги. Возникновение приступа связано со спазмом инфундибулярного отдела правого желудочка, в результате чего вся венозная кровь поступает в аорту и усиливает гипоксию ЦНС. Рентгенография — обеднение лёгочного рисунка, небольшое сердце в виде «сапожка», дуга лёгочной артерии западает. ЭКГ — гипертрофия правого желудочка. На УЗИ определяются все признаки, характерные для порока.

Лечение. Паллиативное и радикальное хирургическое вмешательство в два этапа. Неотложная терапия при одышечноцианотическом приступе: ребёнка усаживают на корточки в коленно-локтевое положение для увеличения системного сосудистого сопротивления. Дают кислород с помощью кислородной маски. При тяжёлом приступе вводят анальгетики.

Если цианоз сохраняется, вводят пропроналол. При длительном приступе проводят инфузионную терапию с целью увеличения объёма циркулирующей крови. При судорогах — натрия оксибутират.

Авторское право на материал

Копирование материалов допускается только с указанием активной ссылки на статью!

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Похожие статьи