БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ

В бурых водорослях преобладают жёлтые и бурые пигменты (в том числе фукоксантин). К числу этих водорослей принадлежат самые крупные водоросли в мире, например тихоокеанский макроцистис, который достигает 60 м в длину, а каждые сутки вырастает на полметра. В зарослях макроцистиса находят защиту, пищу, место для размножения сотни видов животных. Чарлз Дарвин сравнивал его заросли с наземными тропическими лесами: «Если бы в какой-нибудь стране уничтожить леса, то не думаю, чтобы при этом погибло хотя бы приблизительно такое количество видов животных, как с уничтожением зарослей этой водоросли».

Уничтожение зарослей морских водорослей — такое дело вполне «по плечу» современному человеку. Правда, при этом он нанесёт огромный ущерб прежде всего самому себе. Промышленный сбор в море бурой водоросли ламинарии, во всяком случае, приводил к быстрому сокращению поголовья промысловых рыб: они лишались своих мест питания и нереста.

Чаще всего бурые водоросли растут на глубине б—15 м, но встречаются и на глубинах до 100 м. Наиболее знаменито скопление бурых водорослей саргассумов посреди Атлантического океана. Это место так и называется — Саргассово море. Большинство крупных водорослей прикреплено ко дну водоёмов. В отличие от них саргассумы плавают, образуя у поверхности воды сплошные заросли. Эти заросли тянутся порой на многие километры. На плаву саргассумы удерживаются благодаря особым воздушным пузырькам.

В бурых водорослях преобладают жёлтые и бурые пигменты (в том числе фукоксантин). К числу этих водорослей принадлежат самые крупные водоросли в мире, например тихоокеанский макроцистис, который достигает 60 м в длину, а каждые сутки вырастает на полметра. В зарослях макроцистиса находят защиту, пищу, место для размножения сотни видов животных. Чарлз Дарвин сравнивал его заросли с наземными тропическими лесами: «Если бы в какой-нибудь стране уничтожить леса, то не думаю, чтобы при этом погибло хотя бы приблизительно такое количество видов животных, как с уничтожением зарослей этой водоросли».

Бурые водоросли ламинарии.

Уничтожение зарослей морских водорослей — такое дело вполне «по плечу» современному человеку. Правда, при этом он нанесёт огромный ущерб прежде всего самому себе. Промышленный сбор в море бурой водоросли ламинарии, во всяком случае, приводил к быстрому сокращению поголовья промысловых рыб: они лишались своих мест питания и нереста.

Чаще всего бурые водоросли растут на глубине б—15 м, но встречаются и на глубинах до 100 м. Наиболее знаменито скопление бурых водорослей саргассумов посреди Атлантического океана. Это место так и называется — Саргассово море. Большинство крупных водорослей прикреплено ко дну водоёмов. В отличие от них саргассумы плавают, образуя у поверхности воды сплошные заросли. Эти заросли тянутся порой на многие километры. На плаву саргассумы удерживаются благодаря особым воздушным пузырькам.

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ (БАГРЯНКИ)

Багрянки — древняя группа водорослей, появившаяся на Земле около 1 млрд. лет назад. Среди них есть и одноклеточные формы, и ажурные скопления тонких нитей, и красивые пластинчатые формы.

Большинство из них окрашено в разные оттенки розового и малинового цветов. Почти все багрянки — обитатели морей, где встречаются порой на довольно больших для растительной

жизни глубинах — до 200 м. Красную окраску им придаёт пигмент фикоэритрин. Именно он позволяет им поглощать зелёные лучи солнечного света, проходящие сквозь водную толщу.

Багрянки — древняя группа водорослей, появившаяся на Земле около 1 млрд. лет назад. Среди них есть и одноклеточные формы, и ажурные скопления тонких нитей, и красивые пластинчатые формы.

Красные водоросли, или багрянки (слева направо): порфира, родимения, филлофора.

Большинство из них окрашено в разные оттенки розового и малинового цветов. Почти все багрянки — обитатели морей, где встречаются порой на довольно больших для растительной

жизни глубинах — до 200 м. Красную окраску им придаёт пигмент фикоэритрин. Именно он позволяет им поглощать зелёные лучи солнечного света, проходящие сквозь водную толщу.

ВОДОРОСЛИ

Присев на берегу пруда или реки, вы можете полюбоваться белоснежными цветками кувшинки, послушать шелест рогоза и камыша в прибрежных зарослях. Поверхность прудов порой сплошь затягивает ряска. Но все эти растения, хотя они и обитают в воде или рядом с водой, — не водоросли.

Чаще всего водоросли — это микроскопические организмы, плавающие или «парящие» в толще вод, это скопления зеленоватых нитей, называемых тиной, это буроватый ил на дне водоёма, это слизистый налёт на погружённых в воду предметах.

Ошибочно представление о том, что водоросли живут только в воде. Очень много их в почве — в разных почвах их общая масса колеблется от полутонны до полутора тонн на гектар. Живут они и в воздушном океане (зелёную водоросль хлореллу можно найти, например, в каплях дождя).

Проще, наверное, сказать, где водорослей нет. Нет их в глубинах океана. В романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» рассказывается о том, как мощный электрический прожектор подводной лодки капитана Немо освещал море почти на километр перед собой. Французский фантаст, однако, ошибался. Осветить море на километр практически невозможно. Любой свет довольно быстро поглощается толщей воды. На глубину в 1 м проникает всего половина солнечных лучей, на глубину в 10 м — только пятая часть, на глубину в 100 м — всего 1% лучей. Около 97% объёма Мирового океана погружено в вечную тьму.

Присев на берегу пруда или реки, вы можете полюбоваться белоснежными цветками кувшинки, послушать шелест рогоза и камыша в прибрежных зарослях. Поверхность прудов порой сплошь затягивает ряска. Но все эти растения, хотя они и обитают в воде или рядом с водой, — не водоросли.

Чаще всего водоросли — это микроскопические организмы, плавающие или «парящие» в толще вод, это скопления зеленоватых нитей, называемых тиной, это буроватый ил на дне водоёма, это слизистый налёт на погружённых в воду предметах.

Ошибочно представление о том, что водоросли живут только в воде. Очень много их в почве — в разных почвах их общая масса колеблется от полутонны до полутора тонн на гектар. Живут они и в воздушном океане (зелёную водоросль хлореллу можно найти, например, в каплях дождя).

Проще, наверное, сказать, где водорослей нет. Нет их в глубинах океана. В романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» рассказывается о том, как мощный электрический прожектор подводной лодки капитана Немо освещал море почти на километр перед собой. Французский фантаст, однако, ошибался. Осветить море на километр практически невозможно. Любой свет довольно быстро поглощается толщей воды. На глубину в 1 м проникает всего половина солнечных лучей, на глубину в 10 м — только пятая часть, на глубину в 100 м — всего 1% лучей. Около 97% объёма Мирового океана погружено в вечную тьму.

ГЕРБАРИЙ

Для учебных и научных целей нередко нужно иметь в своём распоряжении растения и зимой, когда кругом лежит снег и зелёных растений нигде нет. Конечно, их можно выращивать в оранжереях, но это очень дорого. Поэтому зимой чаще всего приходится иметь дело не с живыми растениями, а с гербарием.

В русском языке слово «гербарий» имеет два значения. Во-первых, так называют особым образом высушенные растения, снабжённые этикетками. (Сорванный цветок, засушенный между книжными страницами, никак нельзя назвать «гербарием». ) Во-вторых, так называют учреждения, где хранят гербарий и работают с ним (раньше их называли «травохранилищами»). Слово «гербарий» (herbarium) происходит от латинского слова herba — «трава». В средние века в Европе так называли книги, в которых рассказывалось о лекарственных растениях. В России такие книги известны под названием «травники».

Трудно сказать, когда люди впервые стали собирать гербарии. Самый старинный гербарий, сохранившийся до наших дней, собран в начале XVI столетия. Он хранится в Риме. Столь же почтенный возраст имеют некоторые коллекции лекарственных растений, наклеенные на бумагу и переплетённые в тома большого формата. По-видимому, они служили справочниками для аптекарей — по ним собирали нужное медицинское сырьё. Такие гербарные коллекции хранятся и в нашей стране, в частности в Московском университете имени М. В. Ломоносова.

Для учебных и научных целей нередко нужно иметь в своём распоряжении растения и зимой, когда кругом лежит снег и зелёных растений нигде нет. Конечно, их можно выращивать в оранжереях, но это очень дорого. Поэтому зимой чаще всего приходится иметь дело не с живыми растениями, а с гербарием.

В русском языке слово «гербарий» имеет два значения. Во-первых, так называют особым образом высушенные растения, снабжённые этикетками. (Сорванный цветок, засушенный между книжными страницами, никак нельзя назвать «гербарием». ) Во-вторых, так называют учреждения, где хранят гербарий и работают с ним (раньше их называли «травохранилищами»). Слово «гербарий» (herbarium) происходит от латинского слова herba — «трава». В средние века в Европе так называли книги, в которых рассказывалось о лекарственных растениях. В России такие книги известны под названием «травники».

Трудно сказать, когда люди впервые стали собирать гербарии. Самый старинный гербарий, сохранившийся до наших дней, собран в начале XVI столетия. Он хранится в Риме. Столь же почтенный возраст имеют некоторые коллекции лекарственных растений, наклеенные на бумагу и переплетённые в тома большого формата. По-видимому, они служили справочниками для аптекарей — по ним собирали нужное медицинское сырьё. Такие гербарные коллекции хранятся и в нашей стране, в частности в Московском университете имени М. В. Ломоносова.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Путешествуя по другим континентам и частям света (Африке, тропической Азии), европейцы невольно поражались обилию диковинных растений, неизвестных на их родине. Многим путешественникам захотелось иметь привлекательные «заморские» травы и деревья вблизи собственного дома. Они собирали или покупали их семена, клубни, луковицы и т. п., привозили в Европу и выращивали экзотические растения на своих усадьбах. В средние века развернулось даже «соревнование» между вельможами Франции, Испании, Италии, Англии и других стран — чей сад богаче заморскими диковинами. Так возникали собрания живых растений. Теперь их называют ботаническими садами. В наше время ботанические сады принадлежат научным учреждениям или музеям, и частных ботсадов осталось немного.

В России первые ботсады называли «аптекарскими огородами», потому что росли в них лекарственные растения. Первый такой «огород» был заложен в 1706 г. в Москве. Вот уже три века он радует посетителей своими богатыми коллекциями. Он стал основой ботсада Московского университета. Несколькими годами позже по приказу Петра I «аптекарский огород» был основан в Санкт-Петербурге. Сейчас на его базе работает самый главный в России Академический Ботанический институт с прекрасным ботаническим садом. К сожалению, до нашего времени не сохранились богатейшие частные ботсады в подмосковных усадьбах П. Демидова, А. Разумовского, созданные в XVIII в.

Путешествуя по другим континентам и частям света (Африке, тропической Азии), европейцы невольно поражались обилию диковинных растений, неизвестных на их родине. Многим путешественникам захотелось иметь привлекательные «заморские» травы и деревья вблизи собственного дома. Они собирали или покупали их семена, клубни, луковицы и т. п., привозили в Европу и выращивали экзотические растения на своих усадьбах. В средние века развернулось даже «соревнование» между вельможами Франции, Испании, Италии, Англии и других стран — чей сад богаче заморскими диковинами. Так возникали собрания живых растений. Теперь их называют ботаническими садами. В наше время ботанические сады принадлежат научным учреждениям или музеям, и частных ботсадов осталось немного.

В России первые ботсады называли «аптекарскими огородами», потому что росли в них лекарственные растения. Первый такой «огород» был заложен в 1706 г. в Москве. Вот уже три века он радует посетителей своими богатыми коллекциями. Он стал основой ботсада Московского университета. Несколькими годами позже по приказу Петра I «аптекарский огород» был основан в Санкт-Петербурге. Сейчас на его базе работает самый главный в России Академический Ботанический институт с прекрасным ботаническим садом. К сожалению, до нашего времени не сохранились богатейшие частные ботсады в подмосковных усадьбах П. Демидова, А. Разумовского, созданные в XVIII в.

РАСТЕНИЯ И ВОДА

Помните, о чём беседовали растения в рассказе Всеволода Гаршина «Атталеа принцепс»?

«— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляют ваши слова, соседушка, — сказал пузатый кактус. — Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я всё-таки свеж и сочен.

— Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, — отвечала саговая пальма. — Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала».

Помните, о чём беседовали растения в рассказе Всеволода Гаршина «Атталеа принцепс»?

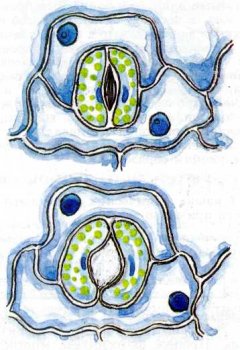

Устьице: закрытое (вверху) и открытое.

«— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляют ваши слова, соседушка, — сказал пузатый кактус. — Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я всё-таки свеж и сочен.

— Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, — отвечала саговая пальма. — Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала».

ФОТОСИНТЕЗ

В течение тысячелетий люди считали, что питается растение исключительно благодаря корням, поглощая с их помощью все необходимые вещества из почвы. Проверить эту точку зрения взялся в начале XVI в. голландский натуралист Ян ван Гельмонт. Он поставил простой опыт, который может при наличии известного терпения повторить каждый. Гельмонт взвесил землю в горшке и посадил туда побег ивы. В течение пяти лет он поливал деревце, а затем

высушил землю и взвесил её и растение. Ива весила более 75 кг, а вес земли изменился всего на несколько сот граммов! Вывод учёного был непреложен: растения получают питательные вещества прежде всего не из почвы, а... из воды. На два столетия в науке утвердилась теория "водного питания растений. Листья, по этой теории, лишь помогали растению испарять излишнюю влагу.

К самому неожиданному, но правильному предположению — о воздушном питании растений — учёные пришли лишь к началу XIX в. (Хотя из воды и почвы растения, конечно, тоже получают питательные вещества. )

В течение тысячелетий люди считали, что питается растение исключительно благодаря корням, поглощая с их помощью все необходимые вещества из почвы. Проверить эту точку зрения взялся в начале XVI в. голландский натуралист Ян ван Гельмонт. Он поставил простой опыт, который может при наличии известного терпения повторить каждый. Гельмонт взвесил землю в горшке и посадил туда побег ивы. В течение пяти лет он поливал деревце, а затем

Опыт Джозефа Пристли.

Мышь задыхается под герметичным колпаком, но остаётся жива, если под ним находится зелёное растение.

Мышь задыхается под герметичным колпаком, но остаётся жива, если под ним находится зелёное растение.

высушил землю и взвесил её и растение. Ива весила более 75 кг, а вес земли изменился всего на несколько сот граммов! Вывод учёного был непреложен: растения получают питательные вещества прежде всего не из почвы, а... из воды. На два столетия в науке утвердилась теория "водного питания растений. Листья, по этой теории, лишь помогали растению испарять излишнюю влагу.

К самому неожиданному, но правильному предположению — о воздушном питании растений — учёные пришли лишь к началу XIX в. (Хотя из воды и почвы растения, конечно, тоже получают питательные вещества. )

ТКАНИ РАСТЕНИЯ

Представим, что нам дано необычное задание: «построить» живое растение. Не в жизни, конечно, — природа это сделает и без нас — а на бумаге. Точно так же, как архитектор линию за линией вычерчивает схему дома или завода, и мы попробуем создать чертёж растения. В доме или на фабрике должны быть все необходимые для жизни приспособления: окна для поступления воздуха, трубы для воды и т. д. Никому не нужен дом, в котором нет ни окон, ни дверей, трубы которого не проводят воду. Мы тоже должны позаботиться о том, чтобы построенное по нашей схеме растение могло питаться и расти, а не осталось чистой выдумкой, невозможной в природе.

Здания, как известно, строятся из различных материалов — кирпичей, досок, железной арматуры. Всё живое строится из единых «кирпичиков» — клеток. Клетки эти могут быть совершенно различными даже в одном растении. Сравните, например, срез ствола дерева и его зелёный лист! Однородные группы клеток, выполняющие сходную роль, называются тканью. Как дом состоит из множества материалов, так и растение состоит из множества тканей (о тканях животных рассказано в статье «Ткани»).

Представим, что нам дано необычное задание: «построить» живое растение. Не в жизни, конечно, — природа это сделает и без нас — а на бумаге. Точно так же, как архитектор линию за линией вычерчивает схему дома или завода, и мы попробуем создать чертёж растения. В доме или на фабрике должны быть все необходимые для жизни приспособления: окна для поступления воздуха, трубы для воды и т. д. Никому не нужен дом, в котором нет ни окон, ни дверей, трубы которого не проводят воду. Мы тоже должны позаботиться о том, чтобы построенное по нашей схеме растение могло питаться и расти, а не осталось чистой выдумкой, невозможной в природе.

Здания, как известно, строятся из различных материалов — кирпичей, досок, железной арматуры. Всё живое строится из единых «кирпичиков» — клеток. Клетки эти могут быть совершенно различными даже в одном растении. Сравните, например, срез ствола дерева и его зелёный лист! Однородные группы клеток, выполняющие сходную роль, называются тканью. Как дом состоит из множества материалов, так и растение состоит из множества тканей (о тканях животных рассказано в статье «Ткани»).

ТИПЫ ПЛОДОВ

Часто приходится слышать, например, такое выражение, как «стручки гороха». Никто не скажет «бобы гороха»: для обыденного слуха это звучит смешно. А ботанику, наоборот, режет ухо первое выражение. Ведь у гороха плоды — бобы, а не стручки. И боб, и стручок состоят из двух створок, но у стручка семена сидят на особой

перегородке между створками. Стручки — у капусты, пастушьей сумки, сурепки, других крестоцветных.

Плоды винограда, смородины, клюквы мы совершенно верно зовём ягодами. Но никому не придёт в голову назвать ягодой плод помидора. Между тем это тоже ягода. Зато мы ошибочно (с точки зрения ботаники) называем ягодами плоды вишни, черешни, финика. Правильное название таких плодов — костянки (как и плодов сливы, абрикоса, персика).

Как называется, скажем, плод огурца? Оказывается, тыквиной, так же как и плоды дыни, арбуза, тыквы. Плоды цитрусовых (лимона, апельсина, мандарина) носят необычное название гесперидиумов (вспомним сад нимф Гесперид из древнегреческой мифологии, где росли «золотые яблоки»). «Семечко» подсолнечника по-научному называется семянкой, «зёрнышко» пшеницы или ржи — зерновкой, летучий плод вяза или берёзы — крылаткой (крылатым орехом).

Часто приходится слышать, например, такое выражение, как «стручки гороха». Никто не скажет «бобы гороха»: для обыденного слуха это звучит смешно. А ботанику, наоборот, режет ухо первое выражение. Ведь у гороха плоды — бобы, а не стручки. И боб, и стручок состоят из двух створок, но у стручка семена сидят на особой

перегородке между створками. Стручки — у капусты, пастушьей сумки, сурепки, других крестоцветных.

Плоды винограда, смородины, клюквы мы совершенно верно зовём ягодами. Но никому не придёт в голову назвать ягодой плод помидора. Между тем это тоже ягода. Зато мы ошибочно (с точки зрения ботаники) называем ягодами плоды вишни, черешни, финика. Правильное название таких плодов — костянки (как и плодов сливы, абрикоса, персика).

Как называется, скажем, плод огурца? Оказывается, тыквиной, так же как и плоды дыни, арбуза, тыквы. Плоды цитрусовых (лимона, апельсина, мандарина) носят необычное название гесперидиумов (вспомним сад нимф Гесперид из древнегреческой мифологии, где росли «золотые яблоки»). «Семечко» подсолнечника по-научному называется семянкой, «зёрнышко» пшеницы или ржи — зерновкой, летучий плод вяза или берёзы — крылаткой (крылатым орехом).

СЕМЯ И ПЛОД

Возникновение семени — большой шаг вперёд в эволюции растений. В семени (в отличие от спор) для зародыша имеется запас питательных веществ, помогающих ему развиваться.

В неблагоприятных условиях семя, не прорастая, может довольно долго сохранять тлеющий огонёк жизни. Семена злаков, например, остаются живыми в течение десяти и даже восемнадцати лет. Известен случай прорастания семян лотоса, пролежавших в глубине торфяников Маньчжурии около двухсот лет. Семена арктического люпина проросли, пробыв в вечной мерзлоте на севере Канады свыше 8 тыс. лет. Порой семена в принципе не могут прорасти тотчас после созревания, а только через несколько лет. Есть, правда, и противоположные примеры: семена кислицы прорастают или сразу после созревания, или не прорастают вообще.

Семя и плод — это как бы органы движения растения, навечно прикреплённого к почве. Конечно, они не могут передвигаться сами и ищут «попутные средства». Самое простое средство распространения — ветер. Часто у семян и плодов можно видеть разнообразные летательные приспособления. Даже семена сосны, далеко не совершенные в этом смысле, планируя вниз с высоты дерева, могут залететь за 4 километра от него. Что уж говорить о «парашютиках» одуванчика или кипрея. Семена и плоды, разносимые ветром, первыми попадают на места вырубок или лесных пожарищ. Поэтому в качестве первых «поселенцев» там обычно можно видеть, например, кипрей или берёзу.

Возникновение семени — большой шаг вперёд в эволюции растений. В семени (в отличие от спор) для зародыша имеется запас питательных веществ, помогающих ему развиваться.

В неблагоприятных условиях семя, не прорастая, может довольно долго сохранять тлеющий огонёк жизни. Семена злаков, например, остаются живыми в течение десяти и даже восемнадцати лет. Известен случай прорастания семян лотоса, пролежавших в глубине торфяников Маньчжурии около двухсот лет. Семена арктического люпина проросли, пробыв в вечной мерзлоте на севере Канады свыше 8 тыс. лет. Порой семена в принципе не могут прорасти тотчас после созревания, а только через несколько лет. Есть, правда, и противоположные примеры: семена кислицы прорастают или сразу после созревания, или не прорастают вообще.

Семя и плод — это как бы органы движения растения, навечно прикреплённого к почве. Конечно, они не могут передвигаться сами и ищут «попутные средства». Самое простое средство распространения — ветер. Часто у семян и плодов можно видеть разнообразные летательные приспособления. Даже семена сосны, далеко не совершенные в этом смысле, планируя вниз с высоты дерева, могут залететь за 4 километра от него. Что уж говорить о «парашютиках» одуванчика или кипрея. Семена и плоды, разносимые ветром, первыми попадают на места вырубок или лесных пожарищ. Поэтому в качестве первых «поселенцев» там обычно можно видеть, например, кипрей или берёзу.

СОЦВЕТИЯ

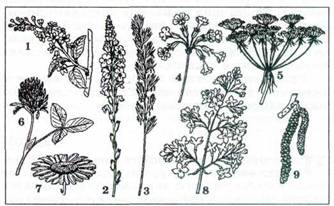

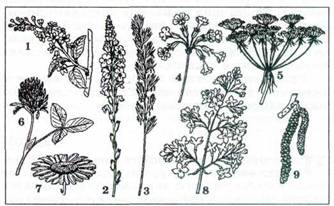

Цветки могут быть одиночными (например, у мака или тюльпана), но чаще растение собирает их в соцветия. Каждый тип соцветия имеет своё особое ботаническое название: кисть (например, у ландыша), початок (кукуруза), корзинка (одуванчик, ромашка), головка (клевер), серёжка (берёза, орешник), метёлка (овёс, сирень). Зонтик, например, встречается простой (вишня, лук) и сложный, составленный из нескольких простых (морковь, укроп). Ещё один тип соцветия — колос — может быть также простым (подорожник) и сложным (пшеница, ячмень).

Есть и типы соцветий с довольно экзотическими названиями: извилина, завиток и т. д. Но они встречаются довольно редко.

Цветки могут быть одиночными (например, у мака или тюльпана), но чаще растение собирает их в соцветия. Каждый тип соцветия имеет своё особое ботаническое название: кисть (например, у ландыша), початок (кукуруза), корзинка (одуванчик, ромашка), головка (клевер), серёжка (берёза, орешник), метёлка (овёс, сирень). Зонтик, например, встречается простой (вишня, лук) и сложный, составленный из нескольких простых (морковь, укроп). Ещё один тип соцветия — колос — может быть также простым (подорожник) и сложным (пшеница, ячмень).

Есть и типы соцветий с довольно экзотическими названиями: извилина, завиток и т. д. Но они встречаются довольно редко.

СОЦВЕТИЯ:

1. Кисть. 2. Колос. 3. Сложный колос. 4. Зонтик. 5. Сложный зонтик. 6. Головка. 7. Корзинка. 8. Метёлка. 9. Серёжка.

1. Кисть. 2. Колос. 3. Сложный колос. 4. Зонтик. 5. Сложный зонтик. 6. Головка. 7. Корзинка. 8. Метёлка. 9. Серёжка.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ОПЫЛЕНИЯ?

Что же происходит после того, как пыльца попадает на рыльце пестика? Как нетрудно догадаться, должно произойти оплодотворение. Но мужские половые клетки цветковых растений (спермин) в отличие от сперматозоидов животных и большинства других растений не имеют жгутиков и сами добраться до яйцеклетки не могут. Их доставляет по назначению специальный «лифт» — пыльцевая трубка.

Попав на рыльце пестика, пыльца быстро прорастает: выпускает эту трубку, которая растёт внутрь пестика. По ней вниз, похожие на неповоротливых амёб, двигаются два спермия. Один из спермиев и поджидающая его яйцеклетка сольются, дав начало зародышу. Ничего примечательного в этом ещё нет. А вот у второго спермия — необычная судьба. Ни у каких организмов, кроме цветковых растений, ничего подобного не происходит.

Второй спермий сливается с «соседкой» яйцеклетки, которую называют центральной клеткой. Это странный «брак». Получается клетка не с двойным, как обычно, и не с одинарным, как у половых клеток, а с тройным набором хромосом. Из неё разовьётся питательная ткань семени — эндосперм (в переводе с греческого — «внутрисеменник»).

Зачем природе нужны такие сложности? Дело в том, что растение тратит много сил и питательных веществ на развитие эндосперма, и если оплодотворения не произошло, эти силы были бы потрачены напрасно. А когда оплодотворение произошло, второй спермий служит как бы «гонцом», дающим команду начать развитие питательной ткани.

Этот процесс получил название двойного оплодотворения и был открыт ботаником Сергеем Навашиным в 1898 г.

Что же происходит после того, как пыльца попадает на рыльце пестика? Как нетрудно догадаться, должно произойти оплодотворение. Но мужские половые клетки цветковых растений (спермин) в отличие от сперматозоидов животных и большинства других растений не имеют жгутиков и сами добраться до яйцеклетки не могут. Их доставляет по назначению специальный «лифт» — пыльцевая трубка.

Попав на рыльце пестика, пыльца быстро прорастает: выпускает эту трубку, которая растёт внутрь пестика. По ней вниз, похожие на неповоротливых амёб, двигаются два спермия. Один из спермиев и поджидающая его яйцеклетка сольются, дав начало зародышу. Ничего примечательного в этом ещё нет. А вот у второго спермия — необычная судьба. Ни у каких организмов, кроме цветковых растений, ничего подобного не происходит.

Второй спермий сливается с «соседкой» яйцеклетки, которую называют центральной клеткой. Это странный «брак». Получается клетка не с двойным, как обычно, и не с одинарным, как у половых клеток, а с тройным набором хромосом. Из неё разовьётся питательная ткань семени — эндосперм (в переводе с греческого — «внутрисеменник»).

Зачем природе нужны такие сложности? Дело в том, что растение тратит много сил и питательных веществ на развитие эндосперма, и если оплодотворения не произошло, эти силы были бы потрачены напрасно. А когда оплодотворение произошло, второй спермий служит как бы «гонцом», дающим команду начать развитие питательной ткани.

Этот процесс получил название двойного оплодотворения и был открыт ботаником Сергеем Навашиным в 1898 г.