Так что основные формы существования материи —

· механическая,

· физическая,

· химическая;

· биологическая,

· социальная

— находятся в отношениях соответствия и в то же время несоизмеримо- сти. Более сложная форма материи «надстраивается» над всеми предыдущими, опираясь на них, но и качественно превосходя их же по уровню сложности и способности к самоорганизации.

Среди учёных существуют две точки зрения на соотношение различных уровней организации материи. Согласно первой из них, наиболее распространённой среди физиков, все нефизические взаимодействия сводимы к физиче- ским (скажем, «химия — это физика молекул»). Согласно другому взгляду, нефизические взаимодействия (биологические, психологические) столь же пер- вичны, как и физические, не сводимы к ним (так полагают многие биологи и психологи). Примиряющая позиция в этом вопросе уточняет, что понастоящему первичны физические поля взаимодействия (гравитационные, электромагнитные и др.), а химические, биологические, психологические процессы

«сотканы», каждое по-своему, из физических, образуя многоуровневые структуры (паттерны). Специфика нефизических взаимодействий сосредоточена в об- разующих их структурах (паттернах) физических полей, сами же по себе физи- ческие поля этой специфики не несут (С.Д. Хайтун). Так анализ красок на холсте ровным счетом ничего не скажет о самих картинах как произведениях искусства и изображённых на них сюжетах. Но без этих красок и холста картин не существовало бы.

Как бы ни изменялись, ни усложнялись взгляды учёных на устройство материального мира, философы продолжают определять его в целом, выяснять его принципиальные отношения с человеком как уникальным феноменом на границе материи и духа.

У любой материи имеются атрибуты — неотъемлемые, коренные её свойства, характеристики.

· механическая,

· физическая,

· химическая;

· биологическая,

· социальная

— находятся в отношениях соответствия и в то же время несоизмеримо- сти. Более сложная форма материи «надстраивается» над всеми предыдущими, опираясь на них, но и качественно превосходя их же по уровню сложности и способности к самоорганизации.

Среди учёных существуют две точки зрения на соотношение различных уровней организации материи. Согласно первой из них, наиболее распространённой среди физиков, все нефизические взаимодействия сводимы к физиче- ским (скажем, «химия — это физика молекул»). Согласно другому взгляду, нефизические взаимодействия (биологические, психологические) столь же пер- вичны, как и физические, не сводимы к ним (так полагают многие биологи и психологи). Примиряющая позиция в этом вопросе уточняет, что понастоящему первичны физические поля взаимодействия (гравитационные, электромагнитные и др.), а химические, биологические, психологические процессы

«сотканы», каждое по-своему, из физических, образуя многоуровневые структуры (паттерны). Специфика нефизических взаимодействий сосредоточена в об- разующих их структурах (паттернах) физических полей, сами же по себе физи- ческие поля этой специфики не несут (С.Д. Хайтун). Так анализ красок на холсте ровным счетом ничего не скажет о самих картинах как произведениях искусства и изображённых на них сюжетах. Но без этих красок и холста картин не существовало бы.

Как бы ни изменялись, ни усложнялись взгляды учёных на устройство материального мира, философы продолжают определять его в целом, выяснять его принципиальные отношения с человеком как уникальным феноменом на границе материи и духа.

У любой материи имеются атрибуты — неотъемлемые, коренные её свойства, характеристики.

Философская модель материи распространяет эту категорию за пределы физического мира — на область живого и её социальную часть. Имеется в виду, что свои материальные основы имеются не только в неорганике, но и у живых организмов и их объединений-биоценозов. Причем они не сводятся без остатка ни к механическим законам движения, ни к физико-химическим процессам, жизнь порождающим и поддерживающим. Законы биологии ни в коей мере не отменяют и не ограничивают законов физики (и химии как её части), но на уровне жизни материя приобретает качественную специфику (её черты перечислялись выше, в предыдущей теме пособия). Биологическая материя суть не просто органическое вещество органов и тел, составляющих всю биосферу, а структурно-функциональные основы живого, информационные матрицы его эволюции.

Похожая ситуация складывается в области общественной жизни. Объек- тивные отношения людей и их коллективов, общностей; институты и традиции базируются на свойственной всем приматам высшей нервной деятельности и вне таковой существовать просто не могли бы. Однако социальная материя принципиально отличается от биологической — культура преобразует инстинк- тивные начала животного поведения, подчиняет их новым, неизвестным приро- де принципам гуманности, альтруизма, межгрупповой кооперации. Материаль- ные начала социума воплощены в передаваемых из поколения в поколение зна- ковых системах языка, традициях поведения и технологиях труда, принципах политического устройства и т.п. — надличностных, относительно устойчивых сторонах общественной жизни. Иными словами, общественная материя — это не камень и сталь инженерных сооружений, не зерно и мясо продовольствия, даже не бумага и пластмасса носителей информации. Это структуры отношений между людьми в обществе и государстве, на международной арене.

Похожая ситуация складывается в области общественной жизни. Объек- тивные отношения людей и их коллективов, общностей; институты и традиции базируются на свойственной всем приматам высшей нервной деятельности и вне таковой существовать просто не могли бы. Однако социальная материя принципиально отличается от биологической — культура преобразует инстинк- тивные начала животного поведения, подчиняет их новым, неизвестным приро- де принципам гуманности, альтруизма, межгрупповой кооперации. Материаль- ные начала социума воплощены в передаваемых из поколения в поколение зна- ковых системах языка, традициях поведения и технологиях труда, принципах политического устройства и т.п. — надличностных, относительно устойчивых сторонах общественной жизни. Иными словами, общественная материя — это не камень и сталь инженерных сооружений, не зерно и мясо продовольствия, даже не бумага и пластмасса носителей информации. Это структуры отношений между людьми в обществе и государстве, на международной арене.

Сегодня имеется две концепции природной материи, напоминающие старый спор материализма Демокрита и объективного идеализма Платона, а то и субъективного идеализма Джорджа Беркли, согласно которому материи просто нет, ею мы называем ничто иное, как системы наших ощущений («Esse est percipi» — «существовать, значит быть воспринимаемым»).

Первая точка зрения (в физике восходящая к Альберту Эйнштейну, мечтавшему о «единой теории поля», утверждавшему в споре с Бором, что «Бог не играет в кости», т.е. за всякой вероятностью прячется необходимость, якобы беспричинные явления чем-то всё же обусловлены) по-прежнему полагает материю объективной реальностью. Отсутствие в распоряжении науки единых уравнений для описания микрочастиц и полей не говорит ещё, с этой точки зрения, о необходимости «наблюдателя», «творца» для реального существования вероятностных волновых объектов микромира. Дальнейшее познание должно открыть действительно универсальные для всех уровней организации материи законы. Эти законы позволят объяснить «поведение» отдельных микрочастиц, твердо установить их существование и его независимость от экспериментальной ситуации.

Вторая точка зрения вынуждает признать, что микро-, да и мегаматерии нет как таковой без познающего её субъекта с его экспериментальной техникой и теоретическими представлениями. Качества материи прямо зависят от способа её измерения. Тот же электрон предстаёт то волной, то частицей — судя по

тому, как его наблюдать. А при измерении импульса частицы неизбежно меня- ются её координаты в пространстве. Поэтому если микромир и существует сам по себе, то лишь потенциально. Реальным его существование становится только в условиях научного эксперимента. К таким выводам пришли сторонники Нильса Бора, устроившего у себя в Копенгагене международный семинар физиков.

Первая точка зрения (в физике восходящая к Альберту Эйнштейну, мечтавшему о «единой теории поля», утверждавшему в споре с Бором, что «Бог не играет в кости», т.е. за всякой вероятностью прячется необходимость, якобы беспричинные явления чем-то всё же обусловлены) по-прежнему полагает материю объективной реальностью. Отсутствие в распоряжении науки единых уравнений для описания микрочастиц и полей не говорит ещё, с этой точки зрения, о необходимости «наблюдателя», «творца» для реального существования вероятностных волновых объектов микромира. Дальнейшее познание должно открыть действительно универсальные для всех уровней организации материи законы. Эти законы позволят объяснить «поведение» отдельных микрочастиц, твердо установить их существование и его независимость от экспериментальной ситуации.

Вторая точка зрения вынуждает признать, что микро-, да и мегаматерии нет как таковой без познающего её субъекта с его экспериментальной техникой и теоретическими представлениями. Качества материи прямо зависят от способа её измерения. Тот же электрон предстаёт то волной, то частицей — судя по

тому, как его наблюдать. А при измерении импульса частицы неизбежно меня- ются её координаты в пространстве. Поэтому если микромир и существует сам по себе, то лишь потенциально. Реальным его существование становится только в условиях научного эксперимента. К таким выводам пришли сторонники Нильса Бора, устроившего у себя в Копенгагене международный семинар физиков.

Революция в естествознании на рубеже XIX–XX вв. означала не просто новые достижения в науке, какими она отличается постоянно, но такие, которые обесценивают целую картину мира, требуют её замены. Открытие в 1895 г. рентгеновских лучей продемонстрировало проницаемость физической материи. Случайное обнаружение А. Беккерелем в 1896 г. самопроизвольной радиоак- тивности урана показало превращение атомов одних элементов в атомы других, при чём излучалась энергия, не сообщенная процессу извне — под вопросом оказался закон сохранения энергии. Регистрация в 1897 г. Дж. Дж. Томсоном первой элементарной частицы — электрона означала делимость атома. И нечто гораздо более странное — субатомные частицы существовали совсем не так, как макротела. Можно даже сказать, что они существовали, т.е. могли быть за- фиксированы экспериментальными приборами, не всегда, а только от случая к случаю. Иначе говоря, существовали не целиком, а квантами, своего рода пор- циями волнового излучения энергии. Соответствующая — квантовая теория Макса Планка в 1900 г., дополненная в 1903 г. Эрнст Резерфордом и Ф. Содди, учла происходящий при распаде атома дефект его массы покоя, т.е. по сути ис- чезновение частицы вещественной материи в никуда (с точки зрения возможно- стей наблюдателя-экспериментатора).

Наконец, специальная теория относительности, выдвинутая Альбертом Эйнштейном в 1905 г., распространила неклассические представления на мега- мир космических масштабов и скоростей. С её позиций пространственные и временные свойства материи не абсолютны, но зависят от скорости движения системы отсчёта, относительны ей. Только внутри этой системы можно изме- рять протяжённость тел и длительность событий, т.к. в другой системе отсчёта эти параметры будут меняться. Пояснением служит известный сюжет научной фантастики с длительным полетом космонавтов, за время которого на Земле пройдёт во много раз больше времени и возвратившиеся домой странники по звёздам никого из своих современников уже не застанут в живых. Ведь чем больше скорость движения одной системы отсчёта, тем медленнее время по от- ношению к другой системе отсчета, движущейся с меньшей скоростью.

Наконец, специальная теория относительности, выдвинутая Альбертом Эйнштейном в 1905 г., распространила неклассические представления на мега- мир космических масштабов и скоростей. С её позиций пространственные и временные свойства материи не абсолютны, но зависят от скорости движения системы отсчёта, относительны ей. Только внутри этой системы можно изме- рять протяжённость тел и длительность событий, т.к. в другой системе отсчёта эти параметры будут меняться. Пояснением служит известный сюжет научной фантастики с длительным полетом космонавтов, за время которого на Земле пройдёт во много раз больше времени и возвратившиеся домой странники по звёздам никого из своих современников уже не застанут в живых. Ведь чем больше скорость движения одной системы отсчёта, тем медленнее время по от- ношению к другой системе отсчета, движущейся с меньшей скоростью.

Атомистическая теория строения природного вещества послужила идейным фундаментом теоретического и экспериментального естествознания в Европе на протяжении тысячи с лишним лет.

Правда, уже в античности высказывались не столь материалистические концепции материи, которые в свою очередь предвосхитили некоторые из но- вейших решений данной проблемы. А именно, Анаксимандр на роль субстанции выдвигал не какое-то определённое телесное начало, но «апейрон» — некую бесконечную, ненаблюдаемую среду пребывания отдельных тел; нечто похожее потом физики называли «эфиром», а теперь — полями, «суперструнами» Вселенной.

С точки зрения же Пифагора в основе всего мира лежит число, т.е. его количественные, геометрические пропорции. Это определение, в свою очередь, верно выражает абстрагирующую направленность поиска субстанции. Идя та- ким — аналитическим путем, наша мысль неизбежно уходит от наглядных и конкретных впечатлений к геометрическим конфигурациям и математическим замерам материальных объектов предельно малого или, наоборот, очень уж большого размера (запредельного по сравнению с привычными нашим рецеп- торам параметрами макромира).

Ещё дальше на абстрагирующем направлении в определениях субстанции пошли философы-идеалисты. Родоначальник объективного идеализма — Пла- тон. Для него «воздух, эфир, вода и прочие нелепости» натурфилософов, не го- воря уже о бесконечном множестве всех прочих явлений — всего лишь бледные отражения высшей, нематериальной, зато абсолютно совершенной реальности, которую составляет Разум (по-гречески «нус»). Точнее, у каждой отдельной, воспринимаемой с помощью органов чувств человека вещи имеется в том иде- альном мире свой прототип, некая «идея» или же «форма».

Правда, уже в античности высказывались не столь материалистические концепции материи, которые в свою очередь предвосхитили некоторые из но- вейших решений данной проблемы. А именно, Анаксимандр на роль субстанции выдвигал не какое-то определённое телесное начало, но «апейрон» — некую бесконечную, ненаблюдаемую среду пребывания отдельных тел; нечто похожее потом физики называли «эфиром», а теперь — полями, «суперструнами» Вселенной.

С точки зрения же Пифагора в основе всего мира лежит число, т.е. его количественные, геометрические пропорции. Это определение, в свою очередь, верно выражает абстрагирующую направленность поиска субстанции. Идя та- ким — аналитическим путем, наша мысль неизбежно уходит от наглядных и конкретных впечатлений к геометрическим конфигурациям и математическим замерам материальных объектов предельно малого или, наоборот, очень уж большого размера (запредельного по сравнению с привычными нашим рецеп- торам параметрами макромира).

Ещё дальше на абстрагирующем направлении в определениях субстанции пошли философы-идеалисты. Родоначальник объективного идеализма — Пла- тон. Для него «воздух, эфир, вода и прочие нелепости» натурфилософов, не го- воря уже о бесконечном множестве всех прочих явлений — всего лишь бледные отражения высшей, нематериальной, зато абсолютно совершенной реальности, которую составляет Разум (по-гречески «нус»). Точнее, у каждой отдельной, воспринимаемой с помощью органов чувств человека вещи имеется в том иде- альном мире свой прототип, некая «идея» или же «форма».

Идея единой первоосновы всех явлений природы появляется в ранней философии Греции. Первобытное, мифологизированное сознание лишено такой идеи — в его рамках нет ничего невозможного («царевна-лягушка» и т.п.), об- щие законы бытия остаются для него за густой пеленой массы разрозненных впечатлений. Такой же остаётся до сего дня обыденная картина мира. Оставаясь в её рамках, человек созерцает яркую переливчатую текучую поверхность бытия, причудливо преломлённую его органами чувств.

Когда — в условиях достаточно развитой цивилизации, при значительном усложнении задач человеческой деятельности — у интеллектуальной части об- щества появилась потребность в знании общих и отдалённых причин происхо- дящих в природе событий и процессов, философы занялись поиском их универ- сальной субстанции. Формулировка древними греками такой задачи — опреде- лить «arche» — «(перво)начало» или же «stoicheon» — «элемент»(ы), к которым в конечном счете сводятся все возможные вещи окружающего мира — означало появление научного подхода к объяснению природы. За хаосом поверхностных и случайных впечатлений от внешнего мира угадывались его стабильные и уни- версальные моменты. Греки первыми, пожалуй, поняли: то, что мы видим, слы- шим, иначе ощущаем, — совсем не то, что есть на самом деле. Они попытались распознавать внутреннего через внешнее, целое — благодаря частям, следствие

Когда — в условиях достаточно развитой цивилизации, при значительном усложнении задач человеческой деятельности — у интеллектуальной части об- щества появилась потребность в знании общих и отдалённых причин происхо- дящих в природе событий и процессов, философы занялись поиском их универ- сальной субстанции. Формулировка древними греками такой задачи — опреде- лить «arche» — «(перво)начало» или же «stoicheon» — «элемент»(ы), к которым в конечном счете сводятся все возможные вещи окружающего мира — означало появление научного подхода к объяснению природы. За хаосом поверхностных и случайных впечатлений от внешнего мира угадывались его стабильные и уни- версальные моменты. Греки первыми, пожалуй, поняли: то, что мы видим, слы- шим, иначе ощущаем, — совсем не то, что есть на самом деле. Они попытались распознавать внутреннего через внешнее, целое — благодаря частям, следствие

В известных книгоиздательских сериях «Жизнь замечательных людей», «Классики естествознания», «Наука. Мировоззрение. Жизнь», т.п. и вне этих серий вышли в свет и неоднократно переиздавались биографии практически всех известных физиков, химиков, био- логов, инженеров, врачей. Поучительно и занимательно знакомство с тем, почему и как они занялись наукой, что позволило им совершить свои выдающиеся открытия, определяющие современную картину мира. С учетом личности авторов этих открытий лучше понимается смысл и значение выводов и законов науки о природе.

Хотя по-своему интересна каждая из биографий выдающихся естествоиспытателей, в этом славном ряду есть ключевые фигуры. Невозможно сколько-нибудь правильно пони- мать природу, в особенности живую, не имея представления о том, что именно объяснили своими главными трудами Чарлз Дарвин (происхождение видов путём естественного отбора и наследственной изменчивости, т.е. механизм биологической эволюции), Грегор Мендель (дискретный характер наследования путем передачи по одному независимому гену от пары родителей их потомку), Альберт Эйнштейн (взаимосвязь параметров пространства и време- ни с размерами материальных объектов и скоростью их движения), Нильс Бор (вероятностная модель микромира, где микрообъекты существуют не так реально, как в макро- и мега- мирах, но потенциально системе измерения субъектом-наблюдателем) и некоторые другие классики науки прошлого и нынешнего веков.

Хотя по-своему интересна каждая из биографий выдающихся естествоиспытателей, в этом славном ряду есть ключевые фигуры. Невозможно сколько-нибудь правильно пони- мать природу, в особенности живую, не имея представления о том, что именно объяснили своими главными трудами Чарлз Дарвин (происхождение видов путём естественного отбора и наследственной изменчивости, т.е. механизм биологической эволюции), Грегор Мендель (дискретный характер наследования путем передачи по одному независимому гену от пары родителей их потомку), Альберт Эйнштейн (взаимосвязь параметров пространства и време- ни с размерами материальных объектов и скоростью их движения), Нильс Бор (вероятностная модель микромира, где микрообъекты существуют не так реально, как в макро- и мега- мирах, но потенциально системе измерения субъектом-наблюдателем) и некоторые другие классики науки прошлого и нынешнего веков.

Глобальные проблемы современного человечества можно сгруппировать следующим образом:

· экологические — загрязнение, вообще повреждение окружающей среды (воздуха, водных потоков, флоры и фауны, поверхностного ландшафта в целом); маловероятна, хотя не исключена полностью, особенно со временем обратная угроза — из космоса Земле (столкновение с другим космическим телом вроде астероида или кометы);

· ресурсные — истощение природных ресурсов (источников энергии, вообще минерального сырья);

· военные — накопление ядерных, химических, бактериологических, да и «обычных» вооружений, угрозы их применения в локальных конфликтах и третьей мировой войне;

· демографические — перекосы в структуре народонаселения (постарение и сокращение населения в одних регионах, одних этносов; неконтролируемый рост рождаемости, не обеспеченный средствами к существованию, в других);

· экологические — загрязнение, вообще повреждение окружающей среды (воздуха, водных потоков, флоры и фауны, поверхностного ландшафта в целом); маловероятна, хотя не исключена полностью, особенно со временем обратная угроза — из космоса Земле (столкновение с другим космическим телом вроде астероида или кометы);

· ресурсные — истощение природных ресурсов (источников энергии, вообще минерального сырья);

· военные — накопление ядерных, химических, бактериологических, да и «обычных» вооружений, угрозы их применения в локальных конфликтах и третьей мировой войне;

· демографические — перекосы в структуре народонаселения (постарение и сокращение населения в одних регионах, одних этносов; неконтролируемый рост рождаемости, не обеспеченный средствами к существованию, в других);

Понятие бытия шире понятия природы потому, что кроме объективного бытия природы, существует другое — субъективное бытие человеческого духа. Это область реальности автономна по отношению к природному бытию, но они тесно взаимосвязаны и взаимодействуют. Начать с того, что никакой дух невозможен сам по себе, вне своих объективных предпосылок и основ. Простейшая психика животных требует особого уровня развития организмов (достигших мозга и всей ЦНС). Разум мог сформироваться только в стаде двуногих приматов, мутирующих по направлению к речи, труду, повышенной социальности. Произведения духовной культуры в виде мифологии, религии, науки и т.д. требуют определённой организации общественного бытия, которое в свою очередь осваивает экологическую нишу природных ресурсов. С научно-философской точки зрения, объективное бытие первично, а субъективное вторично.

Однако первичность не означает всевластия. Возникнув, духовные явления проявляют свою независимость от природного субстрата. Вопервых, они начинают активно воздействовать на него, изменяя некие фрагменты внешнего бытия до неузнаваемости. Во-вторых, носители субъективно-психического бытия получают возможность информационно копировать внешний мир, отражать его особенности так, чтобы использовать полученные данные для своих нужд и целей. Возникает особая — виртуальная, вторичная реальность, которая располагается между объективным и субъективным бытием. В-третьих, с помощью материальных ресурсов они воспроизводят новое, искусственное бытие, которое продолжает естественное, природное. Так происходит уже в мире животных с их искусными постройками, а вполне проявляется в условиях общественного бытия людей.

Однако первичность не означает всевластия. Возникнув, духовные явления проявляют свою независимость от природного субстрата. Вопервых, они начинают активно воздействовать на него, изменяя некие фрагменты внешнего бытия до неузнаваемости. Во-вторых, носители субъективно-психического бытия получают возможность информационно копировать внешний мир, отражать его особенности так, чтобы использовать полученные данные для своих нужд и целей. Возникает особая — виртуальная, вторичная реальность, которая располагается между объективным и субъективным бытием. В-третьих, с помощью материальных ресурсов они воспроизводят новое, искусственное бытие, которое продолжает естественное, природное. Так происходит уже в мире животных с их искусными постройками, а вполне проявляется в условиях общественного бытия людей.

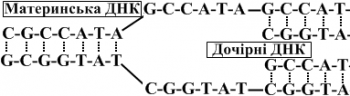

Репликация - это процесс удвоения ДНК, или синтез дочерней ДНК на матрице ДНК. В период подготовки к митозу происходит удвоение ДНК и в S-фазе клетка имеет диплоидний набор генетического материала, а каждая хромосома содержит две идентичные молекулы ДНК. Особенности репликации ДНК:

1. Субстраты синтеза дезоксинуклеозидтрифосфаты, хотя мономеры ДНК - дезоксинуклеозидмонофосфаты. При репликации от каждого трифосфата отщепляется пирофосфат; т.е. дезоксинуклеозидтрифосфаты также выполняют роль источников энергии. 2. Матрицами синтеза дочерней ДНК служат обе цепи материнской ДНК. Согласно полуконсервативного механизма репликации, в каждой из образовавшихся дочерних молекул ДНК одна цепь - материнская, а вторая - вновь синтезированная. 3.

Образование цепей дочерних ДНК происходит по принципу комплементарности к материнской цепи. 4.Продолжение цепи ДНК происходит в направлении от 5’- к 3’-концу: каждый новый нуклеотид присоединяется лишь к 3’-концу растущей цепи; 5. У еукариот удвоение ДНК осуществляется во многих местах, то есть одновременно существует много точек начала репликации; 6. Образованию каждого фрагмента, как длинного, так и короткого, предшествует синтез короткой последовательности (10-15 нуклеотидов) РНК-затравки, которая потом заменяется на последовательности нуклеотидов ДНК.

Онтология — исторически и логически первый раздел любой маломальски систематической философии. Этот её раздел стремится выявить первоначала всего сущего, дать окружающей человека действительности предельно общие определения. По сути, это прежде всего философия природы или же натурфилософия (в том числе природных начал человека, его телесного существования и природной среды жизни общества).

Именно вопросы онтологии в наибольшей степени воплощают те особенности и задачи философии, о которых говорилось в предыдущей лекции. Первые — древнегреческие мудрецы потому и стали философами, что поставили перед собой проблему бытия как такового и его первоначал.

На повседневный, наивный взгляд, мир состоит из бесконечно разных вещей, которые постоянно изменяются. Поверхностные и случайные картинки окружающей среды обитания сменяются в сознании обывателя с быстротой и бесконечностью игрушечного калейдоскопа, перемежаясь глубинными желаниями, переживаниями личности да словесными играми с близкими людьми. Для элементарного выживания этого достаточно. Уловить какие-то постоянные и универсальные моменты в окружающей реальности органам чувств и здравому смыслу необразованного человека никак не дано. Обыденная картина окружающей реальности не имеет никакого отношения к научно-философской модели мира в целом.

Именно вопросы онтологии в наибольшей степени воплощают те особенности и задачи философии, о которых говорилось в предыдущей лекции. Первые — древнегреческие мудрецы потому и стали философами, что поставили перед собой проблему бытия как такового и его первоначал.

На повседневный, наивный взгляд, мир состоит из бесконечно разных вещей, которые постоянно изменяются. Поверхностные и случайные картинки окружающей среды обитания сменяются в сознании обывателя с быстротой и бесконечностью игрушечного калейдоскопа, перемежаясь глубинными желаниями, переживаниями личности да словесными играми с близкими людьми. Для элементарного выживания этого достаточно. Уловить какие-то постоянные и универсальные моменты в окружающей реальности органам чувств и здравому смыслу необразованного человека никак не дано. Обыденная картина окружающей реальности не имеет никакого отношения к научно-философской модели мира в целом.

Философия и медицина связаны между собой издавна, но неоднозначно. Первая представляет собой наиболее абстрактное, отвлечённое от всех частностей знание; вторая — знание наиболее практичное, безусловным условием которого выступает сохранение жизни и здоровья людей. Философствуют мысленно, в голове. Путь философии от мыслей к поступкам проследить очень трудно. А для медика не меньше, если не больше знаний важны умения применить их к организму данного пациента. В хирургии умелые руки вообще важнее умной головы. Тем не менее, философов всегда интересовал человек, природные и социальные условия его жизни и деятельности, которые во многом и обеспечиваются медициной. Со своей стороны врачи и провизоры в разные исторические эпохи вдохновлялись представлениями и природе, социуме и человеке, которые высказывали философы. Тут возникает тема культурно-исторической связи философии и медицины.

В отдельные периоды развития цивилизации и в отдельных регионах Земли философские системы прямо или косвенно предопределяли статус медицинского знания. Таковы, скажем, врачебные и аптечные традиции Востока. Они с древнейших времён и до сих пор представляют собой какую-то смесь мифологии, философии и медицины. Роскошная и предельно опасная для жизни природа тропических широт Азии и Африки предопределила особенности политического устройства и вообще культуры. Восточная традиция интуиции и фатализма, ощущения случайности и непредсказуемости отдельной жизни предопределили системную заботу о теле, пока оно здорово, и смирение перед всепоглощающей смертью. Восточный человек ощущает себя песчинкой в океане мироздания. Каждый — раб случая да стихии. Восточные владыки порабощали целые народы, и время от времени уничтожали их поголовно. Перед фараоном, раджой, ханом все подданные падали ниц. Восточные единоборства («пустая рука») как-то компенсировали оружие, отобранное у большинства населения.

В отдельные периоды развития цивилизации и в отдельных регионах Земли философские системы прямо или косвенно предопределяли статус медицинского знания. Таковы, скажем, врачебные и аптечные традиции Востока. Они с древнейших времён и до сих пор представляют собой какую-то смесь мифологии, философии и медицины. Роскошная и предельно опасная для жизни природа тропических широт Азии и Африки предопределила особенности политического устройства и вообще культуры. Восточная традиция интуиции и фатализма, ощущения случайности и непредсказуемости отдельной жизни предопределили системную заботу о теле, пока оно здорово, и смирение перед всепоглощающей смертью. Восточный человек ощущает себя песчинкой в океане мироздания. Каждый — раб случая да стихии. Восточные владыки порабощали целые народы, и время от времени уничтожали их поголовно. Перед фараоном, раджой, ханом все подданные падали ниц. Восточные единоборства («пустая рука») как-то компенсировали оружие, отобранное у большинства населения.