В процессе роста периферических нервов, их навигации и достижения клеток-мишений вслед за удлиняющимся аксоном мигрируют шванновские клетки. Последние, следуя за растущим аксоном, удлиняются и активно делятся. С началом миелинизации шванновские клетки активируются, их цитоплазма резко гипертрофируется, в ней появляются зернистые включения, содержащие фосфолипиды. На начальном этапе пролифирирующие шванновские клетки располагаются тяжами вокруг пучков нервных волокон. В последующем глиальные клетки проникают внутрь пучков, разделяя их и по завершению процесса миелинизации каждое нервное волокно оказывается окруженным глиальным футляром. Очень редко шванновская клетка может окружать два и более отдельных волокна.

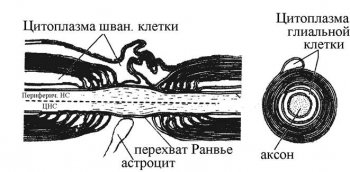

Процесс образования миелиновой оболочки хорошо изучен в культуре нервной ткани путем прижизненной световой и электронной микроскопии и состоит в следующем. В процессе развития аксон погружается в желобок на поверхности шванновской клетки. Далее края желобка смыкаются, при этом образуется двойная складка плазмолеммы – мезаксон. Мезаксон удлиняется, спирально вращается вокруг нервного волокна, образуя всё новые и новые витки – ламеллы. Формируется рыхлая миелиновая оболочка. Одновременно с образованием мезаксона по спирали вращается и шванновская клетка с ядром. По мере созревания миелина цитоплазма, находящаяся между слоями мезаксона вытесняется, так что по окончании процесса миелинизации она остаётся лишь на внутренней и наружной поверхности миелиновой оболочки. Ядро при этом оказывается в наружном пространстве цитоплазмы миелиновой оболочки. В цитоплазме сохраняется полный набор клеточных органелл. Миелиновая оболочка составляет около 20-40 % общего диаметра миелинизированного волокна.

Процесс образования миелиновой оболочки хорошо изучен в культуре нервной ткани путем прижизненной световой и электронной микроскопии и состоит в следующем. В процессе развития аксон погружается в желобок на поверхности шванновской клетки. Далее края желобка смыкаются, при этом образуется двойная складка плазмолеммы – мезаксон. Мезаксон удлиняется, спирально вращается вокруг нервного волокна, образуя всё новые и новые витки – ламеллы. Формируется рыхлая миелиновая оболочка. Одновременно с образованием мезаксона по спирали вращается и шванновская клетка с ядром. По мере созревания миелина цитоплазма, находящаяся между слоями мезаксона вытесняется, так что по окончании процесса миелинизации она остаётся лишь на внутренней и наружной поверхности миелиновой оболочки. Ядро при этом оказывается в наружном пространстве цитоплазмы миелиновой оболочки. В цитоплазме сохраняется полный набор клеточных органелл. Миелиновая оболочка составляет около 20-40 % общего диаметра миелинизированного волокна.

Аксоны и некоторые дендриты нейронов зрелой нервной системы, начиная от аксонного холмика до конечных ветвлений покрыты футляром из нейроглиальных элементов. В большинстве случаев они формируют миелиновую оболочку (центральная нервная система и периферические соматические нервы). Постганглионарные вегетативные волокна также покрыты футляром их глиальных клеток,без образования миелина. Отсюда разделение волокон на миелинизированные (мякотные) и немиелинизированные (безмякотные). Миелиновая оболочка формируется в разных отделах нервной системы из разных клеток нейроглии. Так, в центральной нервной системе это олигодендроциты, а в периферической – шванновские клетки. Глиальный футляр теряется только лишь в конечных участках разветвлений аксонов – в области пресинаптических окончаний. Длина таких обнаженных (голых) участков аксона не превышает 20-30 мкм, чаше всего это лишь несколько мкм. Как известно, наличие миелиновой оболочки нервного волокна обеспечивает особый характер распространения по нему нервного импульса - сальтаторность, большую скорость распространения, отсутствие затухания процесса распространения возбуждении по длине волокна.

Микроглиоциты – клетки мезенхимального происхождения впервые были подробно изучены Hortega в 30-х годах 20 века и часто называются его именем. Микроглия эмбрионально связана с мягкими мозговыми оболочками и сосудами и, «по-видимому, без капилляров и нейронов не существует» (А.Л.Микеладзе, Э.И.Дзамоева, 1965). На ранней стадии развития микроглиоциты относят к блуждающим клеткам. Они мигрируют вдоль нервных волокон и кровеносных сосудов. Вначале микроглиоциты имеют округлую форму, в период миграции выпускают псевдоподии, а по окончании рассеивания в нервной системе приобретают вид многоотросчатых (мохнатых) клеток (Рис.1).

Рис. 1. Микроглия различных участков ЦНС обезьяны. (по Микеладзе и Дзамоевой, 1965).

1. – затылочная кора

2. – верхние бугры четверохолмия

3, 4, 5, 8 – спинной мозг

6. –ядро Эдингер-Вестфаля

7. – гопоталамус (вентролатеральное ядро)

9. – центральное серое вещество

10 – зрительный бугор

Форма тела зрелых клеток разнообразна - треугольная, веретенообразная, шаровидная. От тела клетки отходят 2-5 отростков, которые обильно ветвятся и имеют многочисленные мелкие выросты – шипики, количество последних увеличивается по мере удаления от клеточного тела.

Рис. 1. Микроглия различных участков ЦНС обезьяны. (по Микеладзе и Дзамоевой, 1965).

1. – затылочная кора

2. – верхние бугры четверохолмия

3, 4, 5, 8 – спинной мозг

6. –ядро Эдингер-Вестфаля

7. – гопоталамус (вентролатеральное ядро)

9. – центральное серое вещество

10 – зрительный бугор

Форма тела зрелых клеток разнообразна - треугольная, веретенообразная, шаровидная. От тела клетки отходят 2-5 отростков, которые обильно ветвятся и имеют многочисленные мелкие выросты – шипики, количество последних увеличивается по мере удаления от клеточного тела.

При изучении структуры нервных волокон Т.Шванном были описаны клетки, отнесенные к глиальнм элементам периферической нервной системы. Они имеют нейроэктодермальное происхождение и формируются так же, как и структуры периферической нервной системы, в области гребешка – образования, расположенного в месте схождения нервных валиков на стадии нейруляции. В опытах с культурой чувствительных ганглиев показано, что шванновские клетки на начальном этапе созревания представляют собой небольшие веретенообразные клетки, обладающие способностью к активному движению за счет псевдоподий. Они перемещаются вдоль растущего аксона, прикрепляясь к нему – начинается процесс миелинизации. В результате этого изменяется геометрия шванновской клетки, она вытягивается, протоплазма и ядро смещаются к периферии.

Эти глиальные клетки имеют, как и астроциты, нейроэктодермальное происхождение. Они представляют собой небольшие по размеру (7-10 мкм) округлые клетки с небольшим количеством (до 3-5) тонких коротких отростков. Последнее обстоятельство и послужило основанием для наименования этих клеток (олиго – малый). Олигодендроциты в сером веществе мозга располагаются вокруг крупных нейронов (перинейрональные, клетки-сателлиты), вокруг миэлиновых волокон , кровеносных сосудов (периваскулярные). В белом веществе их чаще находят тянущимися цепочкой среди пучков нервных волокон (интерфасцикулярные). Одним из отличительных признаков олигодендроцитов по сравнению с астроцитами является наличие в их цитоплазме и отростках микротрубочек диаметром 20-25 нм, расположенных пучками в отростках и бессистемно в цитоплазме. Кроме того, в олигодендроцитах не находят гранул гликогена, что характерно для астроцитов. Ядра клеток крупные, часто расположены эксцентрически, изредка встречаются небольшие, мало отграниченные ядрышки. Цитоплазма часто образует лишь узкую полоску вокруг ядра, содержит многочисленные рибосомы и митохондрии, включения холестерина. Группа олигодендроцитов неоднородна. В частности, по степени электронной плотности цитоплазмы выделяется три разновидности клеток – светлые, более осмиефильные и насыщено осмиефильные. По форме тел и отростков Hortega – один из основоположников учения о глии предлагал различать 4 типа олигодендроцитов, один из которых – шванновидный, похожий на шванновскую клетку в периферической нервной системе, являющейся, по-видимому переходной формой. В коре больших полушарий олигодендроциты распределны таким образом, что их количество нарастает от поверхности к глубоким слоям, образуя группы по 4-6 клеток. В центральной нервной системе именно олигодендроциты образуют миелиновый футляр для нервных волокон.

Эти глиальные клетки имеют нейроэктодермальное происхождение и созревают из клеток-предшественников – глиобластов внутренних слоев нервной трубки. Астроциты представляют собой многоотросчатые ядерные клетки звездчатой или веретенообразной формы размером 8-25 мкм. Ядра клеток крупные, овальной формы, содержат небольшие хроматиновые зёрна. Ядрышки обычно слабо выражены. От тела клетки отходят отростки, распространяющиеся во всех направлениях. Отростки, контактирующие с базальной мембраной рядом лежащих капилляров называются сосудистыми ножками (Рис.3). Контактирующие между собой отростки астроцитов формируют на поверхности коры больших полушарий тонкий слой - наружную глиальную пограничную мембрану. Тела астроцитов имеют неровный контур, повторяя очертания расположенных рядом нейронов и их отростков. В цитоплазме и отростках некоторых астроцитов при электронной микроскопии обнаруживаются особые внутриклеточные элементы – фибриллы толщиной 8-9 нм, количество которых в отростках уменьшается по мере удаления их от тела клетки. В цитоплазме и отростках (особенно в сосудистых ножках) находят зерна гликогена, количество которых может широко варьировать. Отростки астроцитов обильно ветвятся в нейропиле, устанавливая многочисленные контакты с телами нейронов, аксонами и их разветвлениями, дендритами и их окончаниями и, как уже указывалось, с базальной мембраной капилляров.

Среди астроцитов различают две группы – фиброзные (волокнистые) и протоплазматические. Отличие их заключается в наличии у первых мощных пучков глиофибрилл, занимающих значительную часть цитоплазмы, в размерах и распространенности в пределах центральной нервной системы. Так, протоплазматические астроциты имеют, как правило, больший размер, чем фиброзные (15-25 мкм). Однако, как указывают многие авторы, зачастую бывает трудно их дифференцировать, поскольку между ними имеются переходные формы. В сером веществе спинного и головного мозга находят преимущественно протоплазматические астроциты.

Среди астроцитов различают две группы – фиброзные (волокнистые) и протоплазматические. Отличие их заключается в наличии у первых мощных пучков глиофибрилл, занимающих значительную часть цитоплазмы, в размерах и распространенности в пределах центральной нервной системы. Так, протоплазматические астроциты имеют, как правило, больший размер, чем фиброзные (15-25 мкм). Однако, как указывают многие авторы, зачастую бывает трудно их дифференцировать, поскольку между ними имеются переходные формы. В сером веществе спинного и головного мозга находят преимущественно протоплазматические астроциты.

Термин «глия» был предложен в 1846 году Р.Вирховым, описавшим особые клетки мозга, которые, по его представлению, заполняя практически всё свободное от нейронов пространство спинного и головного мозга, являются «нервным клеем», скрепляют нейроны и создают целостную форму мозга. Таким образом, Р.Вирхов определил роль глии как опорную для нервной системы. Спустя почти 40 лет известный невролог Гольджи высказал преположение, что нейроглия обеспечивает доставку к нейронам питательных веществ и участвует в процессах регенерации в нервной системе. Было обращено внимание на то обстоятельство, что глиальные клетки зачастую служат основой для образования опухолей в головном мозге, отсюда возникший интерес к ней патоморфологов, патофизиологов и клиницистов.

Интенсивное изучение глии привело к выявлению разных видов глиальных клеток, расширению и уточнению функций глиальной системы (Дейтерс, Гольджи, Рамон-и-Кахаль, Hortega). Особые успехи в изучении глии связаны с развитием элетронномикроскопической и микроэлектродной техники, в том числе внутриклеточных и пэтч-клемп методик, микрохимических методов с использование флуоресцентных маркеров. Сформировалось устойчивое представление о нервной ткани как нейроглиальной системе, в рамках которой постулируется возможность осуществления нервных функций только с участием глиальной составляющей. Сегодня общепризнанными являются следующие функции нейроглии: 1 – опорная, 2- изолирующая, 3 – участие в регенерационных процессах в нервной системе, 4 – питательная и обменная, 5 – участие в процессах онтогенетического развития нервной системы, модификации синапсов, организации следов памяти.

Интенсивное изучение глии привело к выявлению разных видов глиальных клеток, расширению и уточнению функций глиальной системы (Дейтерс, Гольджи, Рамон-и-Кахаль, Hortega). Особые успехи в изучении глии связаны с развитием элетронномикроскопической и микроэлектродной техники, в том числе внутриклеточных и пэтч-клемп методик, микрохимических методов с использование флуоресцентных маркеров. Сформировалось устойчивое представление о нервной ткани как нейроглиальной системе, в рамках которой постулируется возможность осуществления нервных функций только с участием глиальной составляющей. Сегодня общепризнанными являются следующие функции нейроглии: 1 – опорная, 2- изолирующая, 3 – участие в регенерационных процессах в нервной системе, 4 – питательная и обменная, 5 – участие в процессах онтогенетического развития нервной системы, модификации синапсов, организации следов памяти.

В течение длительного периода, когда человек находился еще в животной стадии, он выполнял в природе функцию естественного экологического фактора в роли консумента растительной и животной продукции и всецело подчинялся законам природы. однако, с появлением человека разумного это положение коренным образом изменилось: став существом биосоциальным, человек вырвался из-под непосредственного давления экологических закономерностей и стал существенной, по В.И.Вернадскому, геохимической силой планеты. При этом сила антропогенного влияния на природу со временем стала сопоставима с важнейшими силами природы, отставая от них на 1-2 порядка.

По мере того, как человечество рассеялось по планете и осваивало различного рода ремесла и земледелие, появилась так называемая техносфера, которая прошла три основные стадии: Наиболее раннюю, когда строительным материалом было дерево, а источником энергии - вода; во второй стадии преобладали железо и уголь. В начале ХХ столетия стали использоваться сплавы металлов и электроэнергия (3-я стадия). В настоящее время прогнозируется четвертая стадия в развитии техносферы - стадия биотехники, т.е. техники, основанной на законах биологии. Движение по этому пути началось с создания ЭВМ по модели головного мозга человека. Далее, по мнению В.И.Вернадского, наступит черёд ноосферы-создания разумного начала, способного объединить биосферу и техносферу в одно органичное целое.

По мере того, как человечество рассеялось по планете и осваивало различного рода ремесла и земледелие, появилась так называемая техносфера, которая прошла три основные стадии: Наиболее раннюю, когда строительным материалом было дерево, а источником энергии - вода; во второй стадии преобладали железо и уголь. В начале ХХ столетия стали использоваться сплавы металлов и электроэнергия (3-я стадия). В настоящее время прогнозируется четвертая стадия в развитии техносферы - стадия биотехники, т.е. техники, основанной на законах биологии. Движение по этому пути началось с создания ЭВМ по модели головного мозга человека. Далее, по мнению В.И.Вернадского, наступит черёд ноосферы-создания разумного начала, способного объединить биосферу и техносферу в одно органичное целое.

Согласно этой концепции, биосфера рассматривается как кибернетическая система, в которой информационные сигналы управляют вещественно-энергетическими преобразованиями. Световые, температурные, химические и другие информационные сигналы обеспечивают согласованность обмена веществом и энергией живых организмов с окружающей средой в соответствии с суточными и многолетними циклами. Будучи кибернетической системой, биосфера отличается относительной устойчивостью. Известно, что любая кибернетическая система только тогда обладает устойчивостью для блокирования внутренних и внешних возмущений, когда имеет достаточное внутреннее разнообразие. Биосфера как система обладает достаточным разнообразием составляющих её компонентов.

Биосфера, будучи дискретной системой, состоящей из различных биогеоценозов, имеет широкий выбор вариантов для приспособления всех форм жизни к различным условиям существования. Биогеоценоз как подсистемы биосферы функционируют, как и вся биосфера, в соответствии с информационными сигналами по принципу положительных и отрицательных обратных связей.

Биосфера, будучи дискретной системой, состоящей из различных биогеоценозов, имеет широкий выбор вариантов для приспособления всех форм жизни к различным условиям существования. Биогеоценоз как подсистемы биосферы функционируют, как и вся биосфера, в соответствии с информационными сигналами по принципу положительных и отрицательных обратных связей.

В.И.Вернадский отмечал, что биосфера является динамической оболочкой с температурой от +50 до-50 давлением около одной атмосферы. Эти условия составляют границу жизни для большинства организмов. При этом атмосфера характеризуется увеличением температуры по мере приближения к поверхности Земли, в гидросфере с глубиной температура понижается, в литосфере же, наоборот, повышается.

Живые организмы адаптированы к существованию в строго определенном режиме. Особенно высока зависимость от температурного фактора у растений и пойкилотермных животных. Наиболее совершенной терморегуляцией обладают гомойотермные (птицы и млекопитающие). В природе температура всегда колеблется и часто выходит за уровень, благоприятный для жизни, что привело к возникновению у растений и животных специальных приспособлений, ослабляющих неблагоприятное действие таких колебаний.

Живые организмы адаптированы к существованию в строго определенном режиме. Особенно высока зависимость от температурного фактора у растений и пойкилотермных животных. Наиболее совершенной терморегуляцией обладают гомойотермные (птицы и млекопитающие). В природе температура всегда колеблется и часто выходит за уровень, благоприятный для жизни, что привело к возникновению у растений и животных специальных приспособлений, ослабляющих неблагоприятное действие таких колебаний.

С физической точки зрения биосфера трехфазна (твердая, жидкая и газообразная). В соответствии с этим в биосфере выделяют три оболочки: атмосферу - воздушную оболочку, литосферу - твердую оболочку и гидросферу-водяную среду. Вода является составной частью всех компонентов биосферы с одним из необходимых факторов существования живых организмов, однако основная её часть-95% заключена в Мировом океане.

Границы биосферы определяются областью распространения организмов в атмосфере, гидросфере и литосфере. В атмосфере верхняя граница жизни проходит примерно на высоте 20-22 км. над уровнем моря. Таким образом, живые организмы рассеяны в тропосфере и нижних слоях стратосферы. Лимитирующим фактором распространения жизни выше этих пределов является нарастание ультрафиолетовой радиации. В океанах жизнь проникает на всю глубину, что подтверждается обнаружением живых организмов до глубины 10-11 км.. В литосфере область распространения жизни определяется уровнем 7,5 км., хотя основная масса живых организмов занимает всего несколько метров, обитая в основном в почве.

Границы биосферы определяются областью распространения организмов в атмосфере, гидросфере и литосфере. В атмосфере верхняя граница жизни проходит примерно на высоте 20-22 км. над уровнем моря. Таким образом, живые организмы рассеяны в тропосфере и нижних слоях стратосферы. Лимитирующим фактором распространения жизни выше этих пределов является нарастание ультрафиолетовой радиации. В океанах жизнь проникает на всю глубину, что подтверждается обнаружением живых организмов до глубины 10-11 км.. В литосфере область распространения жизни определяется уровнем 7,5 км., хотя основная масса живых организмов занимает всего несколько метров, обитая в основном в почве.

Эта концепция впервые была разработана В.И.Вернадским, который показал, что основной ход геохимических преобразований в земных оболочках определяется в первую очередь живым веществом, которое в течение геологического времени многократно пропускает через себя воду, углевод, кислород, фосфор, серу и не менее 30 других химических элементов, причем, эти вещества не только пропускаются через живые организмы, но и участвуют в окислительных процессах как внутри самих организмов, так и во внешней среде. Основной движущей силой биогенной миграции атомов служит прежде всего солнечная радиация.

Биотический круговорот основан на определенной организованности биосферы. С геохимической точки зрения биосфера прошла две стадии исторического развития: 1)Анаэробную, живое вещество которой использовало энергию брожения и химосинтеза, когда атмосфера была лишена свободного кислорода и озонового экрана, и 2)Аэробную формирующуюся постепенно от1800 до 600млн. лет назад и использующую энергетически более выгодный окислительный метаболизм. Анаэробная жизнь при этом сохранилась, но потеряла господствующее положение. Эффективность, которой достигла биосфера в осуществлении химических реакций, намного превосходит возможности современных химических лабораторий.

Биотический круговорот основан на определенной организованности биосферы. С геохимической точки зрения биосфера прошла две стадии исторического развития: 1)Анаэробную, живое вещество которой использовало энергию брожения и химосинтеза, когда атмосфера была лишена свободного кислорода и озонового экрана, и 2)Аэробную формирующуюся постепенно от1800 до 600млн. лет назад и использующую энергетически более выгодный окислительный метаболизм. Анаэробная жизнь при этом сохранилась, но потеряла господствующее положение. Эффективность, которой достигла биосфера в осуществлении химических реакций, намного превосходит возможности современных химических лабораторий.