Иммуностимулирующие средства делятся на такие группы:

1. Полисахариды (липополисахариды бактерий – продигиозан, пирогенал);

2. Производные нуклеиновых кислот (натрия нуклеинат, метилурацил и др.);

3. Интерфероны (виаферон и др.);

4. Вакцина БЦЖ (BCG) – препарат из туберкулезной палочки;

5. Препараты тимуса (т-активин, тималин и др.) - олигопептиды, выделенные из тимуса крупного рогатого скота.

1. Полисахариды (липополисахариды бактерий – продигиозан, пирогенал);

2. Производные нуклеиновых кислот (натрия нуклеинат, метилурацил и др.);

3. Интерфероны (виаферон и др.);

4. Вакцина БЦЖ (BCG) – препарат из туберкулезной палочки;

5. Препараты тимуса (т-активин, тималин и др.) - олигопептиды, выделенные из тимуса крупного рогатого скота.

Противоалергические средства по направлению действия:

І. Снижают аллергические реакции немедленного типа:

1.1. Глюкокортикоиды (гидрокортизон и др.)

1.2. Протигистаминные (торможение высвобождения и действия гистамина – блокираторы Н1-рецепторов, димедрол и др.)

1.3. Ингибиторы фибринолиза (аминокапроновая кислота)

1.4. Торможение проявлений аллергической реакции (адреналин, атропин и др.).

ІІ. Угнетают аллергические реакции замедленного типа (иммунодепрессоры , см. выше).

ІІІ. Уменьшают повреждения тканей (кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты).

І. Снижают аллергические реакции немедленного типа:

1.1. Глюкокортикоиды (гидрокортизон и др.)

1.2. Протигистаминные (торможение высвобождения и действия гистамина – блокираторы Н1-рецепторов, димедрол и др.)

1.3. Ингибиторы фибринолиза (аминокапроновая кислота)

1.4. Торможение проявлений аллергической реакции (адреналин, атропин и др.).

ІІ. Угнетают аллергические реакции замедленного типа (иммунодепрессоры , см. выше).

ІІІ. Уменьшают повреждения тканей (кортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты).

Полость рта первой встречается с инородными веществами, вирусами, микроорганизмами, грибками и т.п., которые поступают в организм при потреблении пищи. Поэтому слизистая оболочка полости рта имеет высокую антиинфекционную стойкость, содержит большое количество Т- и В-лимфоцитов.

Полость рта имеет иммунитет в определенной мере независимый от общей иммунной системы организма. Если в сыворотке крови человека в основном есть иммуноглобулин IgG, то в слюне уровень ІgА может быть в 100 раз большим, чем IgG. Главным фактором специфической защиты в слюне есть ІgА.

ІgА представленны в организме двумя типами: сировоточным и секреторным. Сироваточный по своему строению мало отличается от IgG и состоит из двух пар полипептидных цепей, соединенных – S – S – связями.

Секреторный ІgА стойкий к действию пищеварительных протеаз, ибо его пептидные связи защищены секреторным компонентом, что имеет биологическое значение. ІgА синтезируется в плазматических клетках собственно слизистой оболочки и в слюнных железах.

Полость рта имеет иммунитет в определенной мере независимый от общей иммунной системы организма. Если в сыворотке крови человека в основном есть иммуноглобулин IgG, то в слюне уровень ІgА может быть в 100 раз большим, чем IgG. Главным фактором специфической защиты в слюне есть ІgА.

ІgА представленны в организме двумя типами: сировоточным и секреторным. Сироваточный по своему строению мало отличается от IgG и состоит из двух пар полипептидных цепей, соединенных – S – S – связями.

Секреторный ІgА стойкий к действию пищеварительных протеаз, ибо его пептидные связи защищены секреторным компонентом, что имеет биологическое значение. ІgА синтезируется в плазматических клетках собственно слизистой оболочки и в слюнных железах.

Антигенами (АГ) называют соединения, которые в силу своего особого строения воспринимаются организмом как инородные и индуцируют специфический иммунный ответ - синтез антител, формирование сенсибилизированных Т-лимфоцитов, иммунологической памяти или толерантности. Такие же свойства присущие иммуногенам, но понятие АГ несколько шире, так как распространяется на такие вещества, которые неиммуногенны, но могут вступать в иммунологические реакции с образованием комплекса антиген-антитело.

По химической природе АГ относятся к биополимерам - белкам, полисахаридам, нуклеиновым кислотам. Показано, что на поверхности молекулы АГ есть лишь отдельные участки, которые способные соединяться с антителами. Это так называемые антигенные детерминанты, в состав которых входят остатки 7-14 аминокислот (для белков) или 2-6 моносахаридов (для полисахаридов). Количество АГ детерминант зависит от молекулярной массы АГ. Так, 1 молекула тиреоглобулина (м.м.650000) содержит 40, яичного альбумина (м.м.44000) - 5 АГ детерминант. АГ детерминанты, как правило, отличаются жесткостью структуры, некоторые из них сохраняются после денатурации белка. В состав АГ детерминанты обязательно входят циклические, но также заряженные и прочие аминокислоты. Существуют видовые антигены, а также индивидуальные антигены или изоантигены. За возникновение трансплантационного иммунитета и отторжение трансплантанта отвечают антигены гистосовместимости, которые содержатся на поверхности клеток. На 6-й хромосоме есть группа генов ГКГС (главного комплекса гистосовместимости) класса I и класса II. Каждый локус генов состоит из многих аллелей. Поэтому количество вариантов генов ГКГС огромно, его оценивают цифрой 1 х 1013 (десять трилионов).

По химической природе АГ относятся к биополимерам - белкам, полисахаридам, нуклеиновым кислотам. Показано, что на поверхности молекулы АГ есть лишь отдельные участки, которые способные соединяться с антителами. Это так называемые антигенные детерминанты, в состав которых входят остатки 7-14 аминокислот (для белков) или 2-6 моносахаридов (для полисахаридов). Количество АГ детерминант зависит от молекулярной массы АГ. Так, 1 молекула тиреоглобулина (м.м.650000) содержит 40, яичного альбумина (м.м.44000) - 5 АГ детерминант. АГ детерминанты, как правило, отличаются жесткостью структуры, некоторые из них сохраняются после денатурации белка. В состав АГ детерминанты обязательно входят циклические, но также заряженные и прочие аминокислоты. Существуют видовые антигены, а также индивидуальные антигены или изоантигены. За возникновение трансплантационного иммунитета и отторжение трансплантанта отвечают антигены гистосовместимости, которые содержатся на поверхности клеток. На 6-й хромосоме есть группа генов ГКГС (главного комплекса гистосовместимости) класса I и класса II. Каждый локус генов состоит из многих аллелей. Поэтому количество вариантов генов ГКГС огромно, его оценивают цифрой 1 х 1013 (десять трилионов).

Интерфероны - противовирусные белки, относятся к группе цитокинов. Есть α-, β-, γ-интерфероны. α - синтезируются лейкоцитами крови, β- фибробластами, γ - Т- и В-лимфоцитами.

Функция интерферонов - уничтожение клеток, пораженных вирусами. Механизм действия состоит в инактивации интерфероном (через специфическую протеинкиназу) фактора инициации синтеза белка – eIF-2, без которого синтез белка в клетке прекращается и клетка гибнет. Кроме того, интерферон активирует в клетке через ряд посредников ДНК-азу І, которая гидролизирует вирусную РНК.

В медицинской практике отмечена противоопухолевая активность интерферона.

Ладыжинский завод ферментативных препаратов, который находится в Винницкой области, является единственным предприятием в странах СНГ, где в промышленных масштабах методом генной инженерии вырабатывается лейкоцитарный интерферон человека. Название препарата - виаферон.

Центральными понятиями иммунологии являются антигены и антитела.

Функция интерферонов - уничтожение клеток, пораженных вирусами. Механизм действия состоит в инактивации интерфероном (через специфическую протеинкиназу) фактора инициации синтеза белка – eIF-2, без которого синтез белка в клетке прекращается и клетка гибнет. Кроме того, интерферон активирует в клетке через ряд посредников ДНК-азу І, которая гидролизирует вирусную РНК.

В медицинской практике отмечена противоопухолевая активность интерферона.

Ладыжинский завод ферментативных препаратов, который находится в Винницкой области, является единственным предприятием в странах СНГ, где в промышленных масштабах методом генной инженерии вырабатывается лейкоцитарный интерферон человека. Название препарата - виаферон.

Центральными понятиями иммунологии являются антигены и антитела.

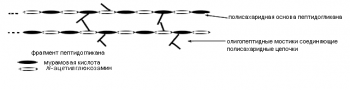

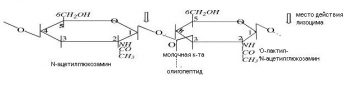

Лизоцим (мурамидаза) является ферментом бактерицидного действия. Механизм его действия состоит в том, что происходит гидролиз β-(1 4)- гликозидной связи пептидогликановой оболочки микроорганизмов.

Ниже приведена структура дисахаридного компонента полисахаридной цепи пептидогликана, который состоит из N-ацетилглюкозамина и мурамовой кислоты (О-лактил-N-ацетилглюкозамин):

Поскольку пептидогликаны составляют защитную стенку большинства бактерий (грампозитивных и грамнегативных), лизоцим владеет широким спектром бактерицидности. Лизоцим содержится в крови, слюне, слезах, моче и других биологических жидкостях и объектах.

Ниже приведена структура дисахаридного компонента полисахаридной цепи пептидогликана, который состоит из N-ацетилглюкозамина и мурамовой кислоты (О-лактил-N-ацетилглюкозамин):

Поскольку пептидогликаны составляют защитную стенку большинства бактерий (грампозитивных и грамнегативных), лизоцим владеет широким спектром бактерицидности. Лизоцим содержится в крови, слюне, слезах, моче и других биологических жидкостях и объектах.

Альтернативный путь активации комплемента отличается тем, что не нуждается в наличия комплекса антиген-антитело, он стимулируется бактериальными антигенами, например, липополисахаридами и белками системы пропердина. Активация начинается сразу из компонента СЗ и дальше происходит так, как и при классическом пути с образованием мембраноатакующего комплекса.

Бактерии изобрели большое количество способов защиты от действия комплемента.

Рассматривая биохимию фагоцитоза остановимся лишь на механизмах уничтожения и лизиса (переваривания) микроорганизма внутри фагоцита. После фагоцитоза в фагоците активируется НАДФ.Н-оксидаза фагоцитов, которая катализирует образование супероксидного аниона-радикала О2-. Далее под действием супероксид-дисмутазы, а также в спонтанных неферментативных реакциях Фентона и Хабера-Вейса образуются другие активные формы кислорода – Н2О2, ОН, О21 (механизмы содержатся в лекции «Структура и функции липидов. Мембраны. ...»). Кроме того, под влиянием фермента фагоцитов миелопероксидазы происходит реакция, в которой образуется сильный окислитель - гипохлорит.

Все эти вещества окисляют липиды мембран, белки и нуклеиновые кислоты микроорганизма. Бактерицидным действием владеют еще такие компоненты фагоцита как лизоцим и катионные белки. Общее действие всех этих веществ в большинстве случаев приводит к гибели микроорганизма. Переваривание микроорганизма осуществляется лизосомальными ферментами - катепсинами (протеазы), гликозидазами, нуклеазами, лизоцимом, липазами, кислой фосфатазой и другими.

Бактерии изобрели большое количество способов защиты от действия комплемента.

Рассматривая биохимию фагоцитоза остановимся лишь на механизмах уничтожения и лизиса (переваривания) микроорганизма внутри фагоцита. После фагоцитоза в фагоците активируется НАДФ.Н-оксидаза фагоцитов, которая катализирует образование супероксидного аниона-радикала О2-. Далее под действием супероксид-дисмутазы, а также в спонтанных неферментативных реакциях Фентона и Хабера-Вейса образуются другие активные формы кислорода – Н2О2, ОН, О21 (механизмы содержатся в лекции «Структура и функции липидов. Мембраны. ...»). Кроме того, под влиянием фермента фагоцитов миелопероксидазы происходит реакция, в которой образуется сильный окислитель - гипохлорит.

Все эти вещества окисляют липиды мембран, белки и нуклеиновые кислоты микроорганизма. Бактерицидным действием владеют еще такие компоненты фагоцита как лизоцим и катионные белки. Общее действие всех этих веществ в большинстве случаев приводит к гибели микроорганизма. Переваривание микроорганизма осуществляется лизосомальными ферментами - катепсинами (протеазы), гликозидазами, нуклеазами, лизоцимом, липазами, кислой фосфатазой и другими.

Классический путь активации комплемента стимулируется комплексом антиген-антитело, в процессе принимают участие ионы Са2+. Происходит последовательный каскадный механизм активации компонентов С1, С2, С4, которые формируют фермент конвертазу. Последняя расщепляет компонент комплемента С3 с образованием малого (СЗа) и большого (СЗв) фрагментов. Фрагмент СЗв, оседая на мембране, активирует присоединение фагоцита. Кроме того, активный С3 служит причиной активации терминальных компонентов комплемента (С5 - С9), которые образуют мембраноатакующий комплекс. Он имеет форму цилиндрической трубочки диаметром около 10 нм, которая пронизывает мембрану клетки. Через эту трубку происходит исток содержимого клетки наружу, в особенности ионов К+ и вход ионов Na+ и Са2+, что приводит к гибели клетки.

Комплемент - это система белков плазмы крови, которая состоит из 9 компонентов указанных буквой С (С1, С2, С3,... С9). Некоторые из этих компонентов состоят из 2-3 белков. Например, компонент С1 имеет в своем составе 3 белка – СІg, СІr и СІs. Общее количество известных на сей день белков системы комплемента равно 15. Функция системы комплемента - активация процессов фагоцитоза и лизиса клеток (бактериальных и животных), которые атакуются антителами. В норме комплемент находится в неактивном состоянии. Существуют два пути активации комплемента - классический и альтернативный.

Т-система иммунитета представленная тимусом и Т-лимфоцитами. Различают Т-лимфоциты-киллеры (клетки-убийцы), хелперы, супрессоры, клетки памяти и др. Киллерная активность Т-лимфоцитов связанная со стимуляцией апоптоза атакуемых ими клеток и использованием лизосомальных ферментов. Т- лимфоциты хелперы (помощники) и супрессоры (ингибиторы) выделяют небольшие белковые молекулы (цитокины), которые принимают участие в межклеточных взаимодействиях, а именно интерлейкины, колониестимулирующие, факторы некроза опухолей и прочие. В наше время известно только интерлейкинов 13 видов. Например, интерлейкины 4 и 5 образуются Т-хелперами типа 2, они стимулируют рост В-лимфоцитов, интерлейкин-6 активирует дифференциацию В-лимфоцитов и т.д. Среди Т- лимфоцитов есть еще так называемые «нулевые» лимфоциты, которые несколько отличаются как от Т- так и от В-лимфоцитов, но владеют противоопухолевой цитотоксичностью и считаются «натуральными киллерами». Есть еще Т- лимфоциты, которые отвечают за иммунологическую память.

0рганы иммунитета делятся на центральные и периферийные. К разряду центральных относят два органа - тимус (вилочковую железу) и костный мозг. У птиц вторым центральным органом иммунитета является бурса (bursa) Фабрициуса. К периферическим органам иммунитета относятся: селезенка, лимфоузлы, миндалины и аденоиды, а также лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками и кожей (ЛТАСК). Последняя включает пейеровы бляшки и М-клетки кишечника, клетки Лангерганса кожи.

Двум центральным органам иммунитета отвечают Τ- и В-системы иммунитета.

Двум центральным органам иммунитета отвечают Τ- и В-системы иммунитета.

Значение иммунологии для медицины связанно с чрезвычайной распространенностью иммунофизиологических и иммунопатологических процессов и заболеваний. Так, беременность можно считать временной иммунологической толерантностью (терпимостью организма матери к инородному телу - плоду), а нормальные роды – проявлением запрограммированного иммунологического конфликта. Преждевременные роды, невынашивание, бесплодность и другая акушерско-гинекологическая патология иногда базируется на иммунологической почве. Часто встречаются аутоиммуные заболевания и синдромы, аллергия, иммунодефициты. Знание иммунологии необходимо врачу для понимания этиологии и патогенеза многих заболеваний, для своевременного применения иммунодиагностики и иммунотерапии.