Пиримидиновые азотистые основания находятся в двух таутомерных формах - лактимной и лактамной. В состав НК эти основания входят в лактамной форме, в которой атом водорода может замещаться на остаток рибозы или дезоксирибозы.

Азотистые основания поглощают свет в УФ части спектра при 230 нм, что используется для количественного определения НК. Некоторые синтетические производные пиримидиновых и пуриновых оснований имеют противоопухолевые и иммунодепрессивные свойства – 5-фторурацил (аналог тимина), 6- меркаптопурин (аналог аденина). Они конкурируют с нормальными азотистыми основаниями, нарушают синтез НК и тормозят размножение клеток.

Азотистые основания поглощают свет в УФ части спектра при 230 нм, что используется для количественного определения НК. Некоторые синтетические производные пиримидиновых и пуриновых оснований имеют противоопухолевые и иммунодепрессивные свойства – 5-фторурацил (аналог тимина), 6- меркаптопурин (аналог аденина). Они конкурируют с нормальными азотистыми основаниями, нарушают синтез НК и тормозят размножение клеток.

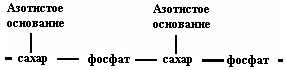

Компоненты нуклеиновых кислот. Структурными единицами НК являются мононуклеотиды (нуклеотиды), которые состоят из азотистого основания, углевода и остатка фосфорной кислоты. Поэтапный гидролиз НК ведет к образованию нуклеотидов, которые далее распадаются на фосфорную кислоту и нуклеозид, а последний - на азотистое основание и пентозу. Основная цепь НК состоит из многочисленных звеньев фосфорной кислоты и углевода, а азотистые основания играют роль боковых групп. Азотистые основания являются производными пиримидинового и пуринового гетероциклов. К пиримидиновым АО относятся урацил, тимин и цитозин, а к пуриновым – аденин и гуанин. В НК есть и минорные основания – метилированные или гидроксилированные производные (5-метилцитозин, 5-оксиметилцитозин, 5-оксиметилурацил, 7- метилгуанин, и т.д.).

Впервые соединения кислой природы, содержащие азот и фосфор, были выделены швейцарским химиком Фридрихом Мишером (в 1869г.) из ядер клеток гноя хирургических повязок, а позже из спермы лосося. В 1889 г. Рихард Альтман назвал эти вещества нуклеиновыми кислотами. В 1879–1888 г. Альбрехт Коссель нашел в составе НК пиримидиновые, а Эмиль Фишер - пуриновые азотистые основания. Фашель Левин обнаружил в составе НК рибозу и дезоксирибозу, а Джон Гулланд (1947г.) установил наличие водородных связей в молекуле ДНК. Фредерик Гриффит (1926г.) заметил, что внесение убитых патогенных пневмококков в культуру непатогенных превращает непатогенные микроорганизмы в патогенные. Он сделал вывод, что в убитых патогенных пневмококках содержится фактор, который передается непатогенным микробам и делает их способными вызывать пневмонию у мышей (вирулентными). В 1943–1944г. Оствальд Евери доказал, что этим фактором является ДНК. Альфред Херши (1952г.) определил, что именно ДНК является носителем наследственной информации. Установлено, что при заражении клеток E.сoli бактериофагом в клетку попадает лишь ДНК. В 1949–1953 годах Эрвин Чаргафф (родом из Черновиц, Украина) установил соотношение между пуриновыми и пиримидиновыми азотистыми основаниями в НК (правила Чаргаффа). В 1953 р. Уотсон и Крик расшифровали вторичную структуру ДНК, которая представлена двойной спиралью. Эта модель объяснила механизм репликации ДНК. Артур Корнберг (1956г.) открыл фермент ДНК-полимеразу. В 1961–1964 годах Маршалл Ниренберг и другие ученые расшифровали генетический код. Корана (1974г.) синтезировал искусственный ген. Фредерик Сенгер (1980г.) разработал метод определения первичной структуры НК. В 1985г. в Ладыжине Винницкой области начал функционировать завод по производству генно-иженерного интерферона. В 1988 году начались работы по программе «Геном человека».

Размеры микроорганизмов. Все живые объекты, размеры которых менее 70 80 мкм, невидимы невооруженным глазом и могут быть отнесе ны к микроорганизмам. Размеры микроорганизмов варьируют в широких пределах (табл. 2): величина самых крупных представителей приблизи тельно 100 мкм (некоторые диатомовые водоросли и высшие протисты), размеры одноклеточных зеленых водорослей и клеток дрожжей на порядок меньше приблизительно 10 мкм, еще меньше размеры, характерные для большинства бактерий. Типичная бактериальная клетка приблизительно 1 мкм в диаметре, в то время как большинство эукариотических клеток от 10 до 100 мкм в диаметре. В среднем линейные размеры бактерий лежат в пределах 0,5 3,0 мкм. Но некоторые бактерии могут иметь гигантские размеры, например: клетки нитчатой серобактерии Beggiatoa alba имеют диаметр до 50 мкм; Achromatium oxaliferum имеет в длину 15 100 мкм при поперечнике примерно 5 33 мкм, а длина клетки спирохеты может быть до 250 мкм. Самые мелкие из известных прокариотных клеток ми коплазмы диаметром клеток 0,1 0,15 мкм. Минимальное число фермен тов, нуклеиновых кислот и других макромолекулярных компонентов, не обходимых для самовоспроизведения теоретической «минимальной клет ки», составляет по проведенной оценке около 50. В клет ке диаметром 0,15 мкм может содержаться порядка 1200 молекул белка и осуществлять ся около 1200 ферментативных реакций, то есть у микоплазм достигнут размер клеток, близкий к теоретическому пределу клеточного уровня ор ганизации жизни.

Размеры вирусов находятся в диапазоне 16 300 нм и лежат за пре делами разрешающей способности светового микроскопа. Вирусы зани мают место между самыми мелкими бактериальными клетками и самыми крупными органическими молекулами.

Размеры вирусов находятся в диапазоне 16 300 нм и лежат за пре делами разрешающей способности светового микроскопа. Вирусы зани мают место между самыми мелкими бактериальными клетками и самыми крупными органическими молекулами.

Со времени открытия микроорганизмов А. Левенгуком и до ХIХ в. их рассматривали как мельчайшие существа животного происхождения. Только во второй половине ХIХ в. немецкий биолог Э. Геккель (1834 -1919 гг.) пришел к выводу, что микроорганизмы существенно отличаются от всех известных ранее представителей царств животных и растений, и предложил их выделить в отдельное царство Protista (протисты, первосущества). В настоящее время нет общепринятой теории или представления об общей системе живого мира. Согласно одной точке зрения выделяют только два царства Plantae (растения) и Animalia (животные), микроорга низмы рассматриваются как примитивные растения или животные и соот ветственно входят в состав одного из этих двух царств. Согласно второй точке зрения, по Э. Геккелю, микроорганизмы выделяют в самостоятель ную группу по признаку малых (видимых только с помощью соответст вующих приборов) размеров и связанных с этим специфических методов изучения.

С конца ХIХ в. уже были данные о неоднородности микроорганиз мов, в частности о различии в строении их клеток, поэтому их разделили на высшие и низшие протисты. Простейшие (одноклеточные животные), микроскопические водоросли (кроме синезеленых) и микроскопические грибы (плесени, дрожжи) были отнесены к высшим, а все бактерии и сине зеленые водоросли (или цианобактерии) к низшим протистам. Это деле ние было проведено в соответствии с типом клеточной организации про кариотной или эукариотной. Низшие протисты имеют прокариотное строение клеток, а высшие эукариотное.

С конца ХIХ в. уже были данные о неоднородности микроорганиз мов, в частности о различии в строении их клеток, поэтому их разделили на высшие и низшие протисты. Простейшие (одноклеточные животные), микроскопические водоросли (кроме синезеленых) и микроскопические грибы (плесени, дрожжи) были отнесены к высшим, а все бактерии и сине зеленые водоросли (или цианобактерии) к низшим протистам. Это деле ние было проведено в соответствии с типом клеточной организации про кариотной или эукариотной. Низшие протисты имеют прокариотное строение клеток, а высшие эукариотное.

К дому, где помещалась лаборатория Л. Пастера, прибита доска с надписью «Здесь была лаборатория Л. Пастера:

1857 г. Брожение.

1860 г. Самопроизвольное зарождение.

1865 г. Болезни вина и пива.

1868 г. Болезни шелковичных червей.

1881 г. Зараза и вакцина.

1885 г. Предохранение от бешенства».

Переоценить значение научных открытий Л. Пастера невозможно. Изучая молочнокислое, спиртовое, маслянокислое брожения, он выяснил, что эти процессы вызывают определенные микроорганизмы. Исследуя «болезни» вина, болезни животных и человека, он экспериментально установил, что их вызывают также микроорганизмы. То есть Л. Пастер впервые показал, что микроорганизмы это живые ор ганизмы, полезные или вредные, активно воздействующие на окружаю щую природу, в том числе и на человека, животных, растения. Принципи ально новым было открытие Л. Пастером анаэробного способа существо вания организмов, «жизни без кислорода» (на примере спиртового броже ния).

1857 г. Брожение.

1860 г. Самопроизвольное зарождение.

1865 г. Болезни вина и пива.

1868 г. Болезни шелковичных червей.

1881 г. Зараза и вакцина.

1885 г. Предохранение от бешенства».

Переоценить значение научных открытий Л. Пастера невозможно. Изучая молочнокислое, спиртовое, маслянокислое брожения, он выяснил, что эти процессы вызывают определенные микроорганизмы. Исследуя «болезни» вина, болезни животных и человека, он экспериментально установил, что их вызывают также микроорганизмы. То есть Л. Пастер впервые показал, что микроорганизмы это живые ор ганизмы, полезные или вредные, активно воздействующие на окружаю щую природу, в том числе и на человека, животных, растения. Принципи ально новым было открытие Л. Пастером анаэробного способа существо вания организмов, «жизни без кислорода» (на примере спиртового броже ния).

Этапы развития микробиологии связаны между собой не столько хронологически, сколько обусловлены основными достижениями и откры тиями, поэтому многие исследователи выделяют различные периоды, но чаще всего следующие: эвристический, морфологический, физиологиче ский, иммунологический и молекулярногенетический.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (IV III вв. до н.э. XVI в.)

Связан скорее с логическими и методическими приемами нахожде ния истины, то есть эвристикой, чем с какимилибо экспериментами и до казательствами. Мыслители этого периода (Гиппократ, римский писатель Варрон, Авиценна и др.) высказывали предположения о природе заразных болезней, миазмах, мелких невидимых животных. Эти представления были сформулированы в стройную гипотезу спустя многие столетия в сочине ниях итальянского врача Д. Фракасторо (1478 1553 гг.), высказавшего идею о живом контагии (contagium vivum), который вызывает болезни. При этом каждая болезнь вызывается своим контагием. Для предохранения от болезней им были рекомендованы изоляция больного, карантин, ноше ние масок, обработка предметов уксусом.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (IV III вв. до н.э. XVI в.)

Связан скорее с логическими и методическими приемами нахожде ния истины, то есть эвристикой, чем с какимилибо экспериментами и до казательствами. Мыслители этого периода (Гиппократ, римский писатель Варрон, Авиценна и др.) высказывали предположения о природе заразных болезней, миазмах, мелких невидимых животных. Эти представления были сформулированы в стройную гипотезу спустя многие столетия в сочине ниях итальянского врача Д. Фракасторо (1478 1553 гг.), высказавшего идею о живом контагии (contagium vivum), который вызывает болезни. При этом каждая болезнь вызывается своим контагием. Для предохранения от болезней им были рекомендованы изоляция больного, карантин, ноше ние масок, обработка предметов уксусом.

Самые простые двояковыпуклые линзы были обнаружены при ар хеологических раскопках в Древнем Вавилоне, они были изготовлены из отшлифованного горного хрусталя.

В XVI XVII вв. в связи с бурным развитием астрономии были соз даны первые подзорные трубы и телескопы. Один из первых микроскопов был изобретен в 1610 г. Г. Галилеем посредством того, что он расположил линзы телескопа иным образом и получил увеличение мелких предметов. Позже английский физик Р. Гук создал микроскоп, дающий увеличение в

30 раз, и, рассматривая в этом микроскопе срезы пробки, обнаружил ячеи стое строение древесной ткани. Впоследствии он ввел термин «клетка» для структурных единиц, из которых построены живые организмы.

Но приоритет в открытии микроорганизмов принадлежит голланд скому натуралистулюбителю Антони ван Левенгуку (1632 1723 гг.). А. Левенгук торговал полотном и увлекался шлифованием стекол. Он до 8 вел это искусство до совершенства и сконструировал микроскоп, который увеличивал предметы в 300 раз. Рассматривая под микроскопом различные объекты (дождевую воду, различные настои, зубной налет, кровь, испражнения, сперму), он обнаружил мельчайших «животных», которых назвал «анималькулями», и был убежден, что они устроены так же, как и крупные организмы, то есть имеют такие же органы, но только очень маленькие. Свои наблюдения А. Левенгук регулярно сообщал в Лондонское королевское общество (более 170 писем), а в 1695 г. обобщил в книге «Тайны природы, от крытые А. Левенгуком».

В XVI XVII вв. в связи с бурным развитием астрономии были соз даны первые подзорные трубы и телескопы. Один из первых микроскопов был изобретен в 1610 г. Г. Галилеем посредством того, что он расположил линзы телескопа иным образом и получил увеличение мелких предметов. Позже английский физик Р. Гук создал микроскоп, дающий увеличение в

30 раз, и, рассматривая в этом микроскопе срезы пробки, обнаружил ячеи стое строение древесной ткани. Впоследствии он ввел термин «клетка» для структурных единиц, из которых построены живые организмы.

Но приоритет в открытии микроорганизмов принадлежит голланд скому натуралистулюбителю Антони ван Левенгуку (1632 1723 гг.). А. Левенгук торговал полотном и увлекался шлифованием стекол. Он до 8 вел это искусство до совершенства и сконструировал микроскоп, который увеличивал предметы в 300 раз. Рассматривая под микроскопом различные объекты (дождевую воду, различные настои, зубной налет, кровь, испражнения, сперму), он обнаружил мельчайших «животных», которых назвал «анималькулями», и был убежден, что они устроены так же, как и крупные организмы, то есть имеют такие же органы, но только очень маленькие. Свои наблюдения А. Левенгук регулярно сообщал в Лондонское королевское общество (более 170 писем), а в 1695 г. обобщил в книге «Тайны природы, от крытые А. Левенгуком».

Антитела. В 1959 году ученые Соединенных Штатов Америки Едельман и Портер с сотрудниками начали исследования структуры антител. Работа закончилась расшифровкой структуры иммуноглобулина G (IgG), за что ученым в дальнейшем была присужденна Нобелевская премия. Теперь известно, что все антитела имеют характерную структуру иммуноглобулинов и делятся на 5 классов – ІgG , ІgА, ІgМ, ІgD и ІgЕ. Можно дать такое определение антител. Антитела - это белки иммуноглобулиновой природы, способные специфично реагировать (соединяться) с соответствующим антигеном или гаптеном. В состав молекулы иммуноглобулина любого класса входят так называемые тяжелые (Н) и легкие (L) цепи. Количество этих цепей в молекуле - не меньше двух. Англ. Н (heavy - тяжелый), L (light - легкий).

Сначала рассмотрим структуру наиболее распространенного в организме человека иммуноглобулина - IgG. Его концентрация в сыворотке крови может достигать 15 г/л и даже выше. В состав IgG входят две тяжелых и две легких цепи. Каждая цепь имеет С - и N- концы.

Сначала рассмотрим структуру наиболее распространенного в организме человека иммуноглобулина - IgG. Его концентрация в сыворотке крови может достигать 15 г/л и даже выше. В состав IgG входят две тяжелых и две легких цепи. Каждая цепь имеет С - и N- концы.

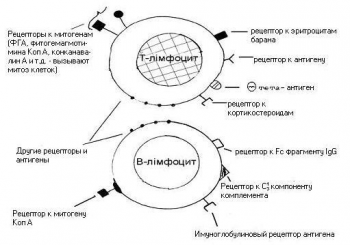

Рецепторы и маркеры лимфоцитов. На поверхности Т- и В-лимфоцитов, как и других клеток, имеются многочисленные рецепторы - к отдельным белкам системы комплемента, регуляторам иммунной системы, к гормонам, и т.п.. Огромное значение имеют лимфоцитарные рецепторы к антигенам, с помощью которых клетка распознает антигены. Эти рецепторы синтезируются самими лимфоцитами. Рецепторы к антигену, которые содержатся на поверхности В- лимфоцитов, имеют структуру, близкую к структуре рассмотренных нами выше иммуноглобулинов всех пяти классов, рецепторы имеют мономерную структуру, способны ассоциироваться с мембраной, их количество на поверхности клетки достигает 50-100 тыс. На поверхности индивидуальной клетки содержатся рецепторы одного класса иммуноглобулина и только к одному, редко - двум антигенам. В связи с этим количество клонов В-лимфоцитов (как и Т- лимфоцитов) очень велико и приближается к 1х105. Кроме рецепторов к антигену на поверхности В-лимфоцитов содержатся рецепторы к Fc-фрагменту IgG, к фракции С3 комплемента. Рецепторы Т-лимфоцитов также имеют иммуноглобулиновую природу, но их количество на поверхности клетки значительно меньше. На внешней мембране лимфоцитов, как и всех других клеток организма человека, расположенные также антигены гистосовместимости. На рисунках приведенны некоторые рецепторы и антигены лимфоцитов.

Различают такие виды иммунопатологии:

І – Иммунодефициты (врожденные и приобретенные) II – Аутоиммунные заболевания

III – Аллергия

В 1952 году детский врач Брутон (Bruton) обнаружил у мальчика первый к тому времени иммунодефицит - агаммаглобулинемию, то есть полное отсутствие в сыворотке крови больного фракции гамаглобулинов. У ребенка наблюдалась сниженная резистентность к инфекциям, причем одна инъекция гамаглобулина практически нормализировала состояние здоровья. Теперь выявлено значительное количество разных по этиологии и патогенезу иммунодефицитов. Иммунодефицит при ВИЧ-инфекции состоит в поражении вирусами Т- лимфоцитов - хелперов и макрофагов. Вызванный этим разлад иммунной системы приводит к развитию оппортунистических инфекций и опухолей. Этиология и патогенез аутоиммунных заболеваний и аллергии излагаются в курсе патофизиологии.

І – Иммунодефициты (врожденные и приобретенные) II – Аутоиммунные заболевания

III – Аллергия

В 1952 году детский врач Брутон (Bruton) обнаружил у мальчика первый к тому времени иммунодефицит - агаммаглобулинемию, то есть полное отсутствие в сыворотке крови больного фракции гамаглобулинов. У ребенка наблюдалась сниженная резистентность к инфекциям, причем одна инъекция гамаглобулина практически нормализировала состояние здоровья. Теперь выявлено значительное количество разных по этиологии и патогенезу иммунодефицитов. Иммунодефицит при ВИЧ-инфекции состоит в поражении вирусами Т- лимфоцитов - хелперов и макрофагов. Вызванный этим разлад иммунной системы приводит к развитию оппортунистических инфекций и опухолей. Этиология и патогенез аутоиммунных заболеваний и аллергии излагаются в курсе патофизиологии.

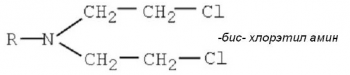

Иногда в медицинской практике применяют иммунодепресоры - вещества, которые угнетают иммунную систему или отдельные ее участки. Они используются для предупреждения отторжения трансплантата например, почек, для лечения аллергии, некоторых онкологических больных и т.п. Иммунодепрессорной активностью владеют химические аналоги пуриновых и пиримидинових основ нуклеиновых кислот: 6-меркаптонурин, азатиоприн, 5- фторурацил и др. Эти вещества снижают функцию или синтез нуклеиновых кислот, тормозят клеточное деление Т- и В-лимфоцитов и раковых клеток. Сильными иммунодепресорами оказались алкилируюющие агенты, в состав которых входит остаток азотистого иприта, например, циклофосфамид (циклофосфан).

Иммунодепрессорное действие свойственно глюкокортикоидным гормонам кортизону и гидрокортизону. При их введении в организм происходит частичное разрушение (лизис) лимфоцитов, в особенности - Т-лимфоцитов, который уменьшает интенсивность аллергических реакций. В качестве иммунодепрессоров используют также фермент аспарагиназу, аналог витамина В9 метотрексат, циклоспорин А и прочие соединения.

алкилирующий метаболит, остаток азотистого иприта.

Иммунодепрессорное действие свойственно глюкокортикоидным гормонам кортизону и гидрокортизону. При их введении в организм происходит частичное разрушение (лизис) лимфоцитов, в особенности - Т-лимфоцитов, который уменьшает интенсивность аллергических реакций. В качестве иммунодепрессоров используют также фермент аспарагиназу, аналог витамина В9 метотрексат, циклоспорин А и прочие соединения.