Атипичные клеточные стенки прокариот. У некоторых скользя щих бактерий (миксобактерии, флексибактерии), способных в процессе перемещения по твердому субстрату периодически менять форму клеток, например путем изгибания, была обнаружена нетипичная для грамотрица тельных бактерий эластичная клеточная стенка. Объяснением такой гибко сти клеточной стенки этих бактерий может быть особенность строения пептидогликанового компонента (низкая сшитость этого компонента кле точной стенки).

У метанобразующих архей клеточные стенки содержат пептидогли кан особого химического строения. У других представителей этой группы клеточная стенка состоит исключительно из кислого гетерополисахарида; у некоторых экстремально галофильных, метанобразующих и ацидотер мофильных архей только из белка. Археи с клеточной стенкой белковой природы не окрашиваются по Граму, остальные типы архей дают грампо ложительную реакцию.

У метанобразующих архей клеточные стенки содержат пептидогли кан особого химического строения. У других представителей этой группы клеточная стенка состоит исключительно из кислого гетерополисахарида; у некоторых экстремально галофильных, метанобразующих и ацидотер мофильных архей только из белка. Археи с клеточной стенкой белковой природы не окрашиваются по Граму, остальные типы архей дают грампо ложительную реакцию.

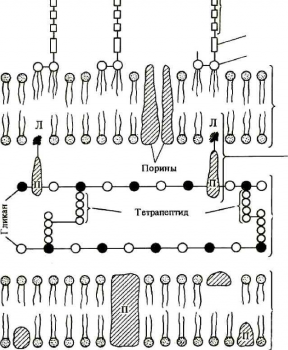

Строение клеточной стенки у грамотрицательных бактерий на много сложнее. У них обнаружена многослойная клеточная стенка. В ее состав входит гораздо большее число макромолекул разного химического типа (рис. 4). Пептидогликан образует только внутренний слой клеточной стенки, неплотно прилегая к цитоплазматической мембране. Для разных видов грамотрицательных бактерий его содержание колеблется в широких пределах и существенно меньше (5 10 %), чем у грамположительных бактерий. Химическая структура пептидогликана грамотрицательных бак терий в основном сходна со структурой пептидогликана грамположитель ных бактерий. Снаружи от пептидогликана располагается дополнительный слой клеточной стенки наружная мембрана. Она состоит из фосфолипи дов, типичных для элементарных мембран, белков, липопротеина и липо сахарида.

Рис. 4. Схема строения клеточной стенки и Цитотигазматическая

Это важный и обязательный структурный элемент большинства про кариотных клеток, который располагается под капсулой или слизистым чехлом или непосредственно контактирует с окружающей средой. На долю клеточной стенки приходится от 5 до 50 % сухого вещества клетки. Это прочная, упругая структура, служащая механическим барьером между протопластом и внешней средой, придающая клеткам определенную, при сущую им форму и поддерживающая высокое осмотическое давление в клетке.

Концентрация солей в клетке, как правило, намного выше, чем в ок ружающей среде, и поэтому между ними существует большое различие в осмотическом давлении. Клеточная стенка механически защищает клетку от проникновения в нее избытка воды, то есть сдерживает высокое осмо тическое давление в клетке. Она участвует в процессе деления клетки и транспорте метаболитов.

Клеточная стенка прокариот резко отличается от таковой у эукариот как по строению, так и по химическому составу. Она содержит специфиче ские полимерные комплексы, которые остутствуют в других структурах клетки. Химический состав и строение клеточной стенки постоянны для определенного вида и являются важным признаком при идентификации.

Концентрация солей в клетке, как правило, намного выше, чем в ок ружающей среде, и поэтому между ними существует большое различие в осмотическом давлении. Клеточная стенка механически защищает клетку от проникновения в нее избытка воды, то есть сдерживает высокое осмо тическое давление в клетке. Она участвует в процессе деления клетки и транспорте метаболитов.

Клеточная стенка прокариот резко отличается от таковой у эукариот как по строению, так и по химическому составу. Она содержит специфиче ские полимерные комплексы, которые остутствуют в других структурах клетки. Химический состав и строение клеточной стенки постоянны для определенного вида и являются важным признаком при идентификации.

Некоторые бактерии (пневмококки, клебсиеллы и др.) образуют кап сулу слизистое образование, прочно связанное с клеточной стенкой, имеющее четко очерченные внешние границы. Капсула различима в маз кахотпечатках из патологического материала, еѐ толщина 0,2 мкм. В чис тых культурах бактерий капсула образуется реже. В ее образовании участ вует цитоплазматическая мембрана. По химическому составу различают капсулы, состоящие из полисахаридов, содержащих аминосахара, и капсу лы полипептидной природы, например у сибиреязвенной бациллы.

Выявление капсул осуществляется методом негативного контрастирования. Капсула гидрофильна, она препятствует фагоцитозу бактерий.

Многие бактерии образуют микрокапсулу слизистое образование, выявляемое при электронной микроскопии. От капсулы следует отличать слизь — мукоидные экзополисахариды, не имеющие четких внешних гра ниц. Бактериальные экзополисахариды участвуют в адгезии (прилипании к субстратам), их еще называют гликокаликсом.

Выявление капсул осуществляется методом негативного контрастирования. Капсула гидрофильна, она препятствует фагоцитозу бактерий.

Многие бактерии образуют микрокапсулу слизистое образование, выявляемое при электронной микроскопии. От капсулы следует отличать слизь — мукоидные экзополисахариды, не имеющие четких внешних гра ниц. Бактериальные экзополисахариды участвуют в адгезии (прилипании к субстратам), их еще называют гликокаликсом.

Фимбрии или реснички (от лат. fimbria бахрома) нитевидные об разования, более тонкие и короткие (3-20 нм х 0,3-10 мкм), чем жгутики (цв. Аклейка, рис. II). Фимбрии отходят от поверхности клетки и состоят из белка, называемого пилином. Биологическое значение фимбрий состоит в том, что с их помощью бактерии прикрепляются только к определенным поверхностям.

Среди фимбрий разного типа выделяют фимбрии, ответственные за адгезию, то есть прикрепление бактерии к поражаемой клетке (например пили общего типа common pili); фимбрии, ответственные за питание, водносолевой обмен; половые (Fпили), или конъюгационные, пили. Пили общего типа многочисленны и достигают количества нескольких сотен в одной клетке. Они являются основными факторами патогенности у болез нетворных бактерий, потому что бактерии ими прикрепляются к чувстви тельным клеткам и заселяют их, то есть факторами адгезии и колонизации. Кроме того, они препятствуют фагоцитозу.

Среди фимбрий разного типа выделяют фимбрии, ответственные за адгезию, то есть прикрепление бактерии к поражаемой клетке (например пили общего типа common pili); фимбрии, ответственные за питание, водносолевой обмен; половые (Fпили), или конъюгационные, пили. Пили общего типа многочисленны и достигают количества нескольких сотен в одной клетке. Они являются основными факторами патогенности у болез нетворных бактерий, потому что бактерии ими прикрепляются к чувстви тельным клеткам и заселяют их, то есть факторами адгезии и колонизации. Кроме того, они препятствуют фагоцитозу.

Жгутики (от англ. flagella жгутик) бактерий представляют собой тонкие нити, берущие начало от цитоплазматической мембраны; длина их больше, чем длина клетки. Они определяют подвижность бактерий, позво ляют им плавать в жидких средах. Толщина жгутиков 1220 нм, длина 3

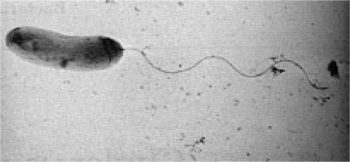

12 мкм. Число жгутиков и их расположение у бактерий различных видов варьирует от одного полярного (монотрих) у холерного вибриона (рис. 2) до десятка и сотен жгутиков, отходящих по периметру бактерии (перит рих), у кишечной палочки, протея и др. Лофотрихи имеют пучок жгутиков на одном из концов клетки, амфитрихи по одному жгутику или пучку жгутиков на противоположных концах клетки.

Жгутики прикреплены к цитоплазматической мембране и клеточной стенке специальными дисками. По химическому составу жгутики состоят из белка флагеллина, обладающего антигенной специфичностью. Его субъединицы закручены в виде спирали. Флагеллин обладает сократитель ной способностью.

12 мкм. Число жгутиков и их расположение у бактерий различных видов варьирует от одного полярного (монотрих) у холерного вибриона (рис. 2) до десятка и сотен жгутиков, отходящих по периметру бактерии (перит рих), у кишечной палочки, протея и др. Лофотрихи имеют пучок жгутиков на одном из концов клетки, амфитрихи по одному жгутику или пучку жгутиков на противоположных концах клетки.

Рис. 2. Vibrio cholerae (холерный вибрион)

Жгутики прикреплены к цитоплазматической мембране и клеточной стенке специальными дисками. По химическому составу жгутики состоят из белка флагеллина, обладающего антигенной специфичностью. Его субъединицы закручены в виде спирали. Флагеллин обладает сократитель ной способностью.

Рассеянные элементы, принимающие участие в биологической или водной миграции и характеризующие процесс внутриландшафтного перераспределения. Для каждого ландшафта выделяются две основные группы индикаторных элементов, способствующие геохимическому сопряжению: первая – наиболее интенсивно вовлекаемые в биологический круговорот, вторая – в водную миграцию.

Карты техногенных источников загрязнения с учѐтом объѐма и структуры выбросов, стоков и отходов. Они относятся к типу достаточно простых аналитических карт. Источники показаны, как правило, точками, пунсонами, зонами воздействия.

Слежение за региональным и локальным антропогенным воздействием в местах кризисных экологических ситуаций. Современные исследования ведутся по следующим направлениям:

1) анализ закономерностей формирования техногенных потоков загрязняющих веществ в различных ландшафтных зонах;

2) изучение реакций отклика почв и природных ландшафтов, эколого-геохимических систем в целом на техногенное воздействие;

3) изучение в модельных опытах влияния загрязняющих веществ на почвы и процессы трансформации загрязняющих веществ;

4) определение индикаторов загрязнения почв в целях мониторинга,

5) обоснование мероприятий по прогнозу и снижению отрицательного воздействия техногенеза на почвы.

1) анализ закономерностей формирования техногенных потоков загрязняющих веществ в различных ландшафтных зонах;

2) изучение реакций отклика почв и природных ландшафтов, эколого-геохимических систем в целом на техногенное воздействие;

3) изучение в модельных опытах влияния загрязняющих веществ на почвы и процессы трансформации загрязняющих веществ;

4) определение индикаторов загрязнения почв в целях мониторинга,

5) обоснование мероприятий по прогнозу и снижению отрицательного воздействия техногенеза на почвы.

Функциональное соподчинение (вхождение более мелких и простых в более крупные сложные) систем различного уровня. Примером иерархии природных систем может быть ряд: элементарный ландшафт (фация, биогеоценоз, экосистема) -местность– урочище– ландшафт – ландшафтная зона – физико-географический сектор – биосфера. Каждый уровень иерархии имеет свои особенности круговорота веществ: так, на первых уровнях преобладают вертикальные связи, на последующих все большую роль в качестве системообразующих начинают играть горизонтальные или латеральные связи.

Территория или природно-климатическая зона с высоким естественным увлажнением (например, дождевые тропические леса). Гумидная зональность определяется в основном различиями в количестве тепла (при оптимальном увлажнении). В целом в почвах, формирующихся в прохладном влажном климате, вымывание микроэлементов (тяжѐлых металлов) вниз по профилю почвы проявляется сильнее, чем их накопление, если только нет большого привноса этих элементов в почву.

Зона лесов умеренного пояса. Общая биогеохимическая особенность лесных экогеосистем – продолжительное задерживание поглощѐнных химических элементов в живом веществе. Основная часть биомассы находится над почвой. В результате замедленного биологического круговорота на поверхности почв залегает слой слаборазложенных продуктов опада – лесная подстилка. Преобладание атмосферных осадков над испарением и присутствие легкорастворимых гумусовых кислот, образующихся при разложении растительных остатков микроорганизмами, среди которых особо важную роль играют грибы, способствуют формированию кислых систематически промывных почв. Для всех типов почв лесных ландшафтов характерна аккумуляция элементов питания растений в лесной подстилке, под которой расположен горизонт их выноса. Ещѐ ниже концентрация элементов постепенно увеличивается вплоть до почвообразующей породы. Для поверхностных вод бореальных ландшафтов характерна низкая минерализация и присутствие значительного количества растворимых органических соединений. Экспериментальное изучение миграционных форм тяжѐлых металлов в водах лесных ландшафтов показало важное значение комплексных органических соединений металлов, а также частиц коллоидных размеров. Благодаря биогеохимической деятельности микроорганизмов (образование в почвах водорастворимых комплексных органических соединений) в водную миграцию вовлекаются значительные массы тяжѐлых металлов.