ЛЕВ ЯШИН

(1929–1990)

(1929–1990)

Играл в московском клубе «Динамо». В 1954 году дебютировал в сборной Советского Союза, где провел 79 игр.

То, что Лев Яшин — лучший вратарь в истории мирового футбола, не оспаривает никто. С этим согласны фанаты футбола, спортивные журналисты, великие тренеры и игроки. Своего восхищения его игрой не скрывал, например, Эйсебио, которому довелось играть против Яшина на чемпионате мира 1966 года в Англии. Тогда сборная Португалии сошлась со сборной Советского Союза в матче за 3-е место. Эйсебио удалось забить гол в ворота Яшина с одиннадцатиметрового, и португальцы в итоге победили — 2:1. Позже Эйсебио сказал журналистам: «Яшин — бесподобный вратарь, лучший в нашем столетии».

АМАДЕО КАРРИЗО

(Родился в 1926 г.)

(Родился в 1926 г.)

Играл в аргентинском клубе «Ривер Плейт» и в колумбийском клубе «Мильонариос». В 1954–1965 годах провел 20 матчей за сборную Аргентины.

Принято считать, что южноамериканский футбол порождает в первую очередь великих нападающих, виртуозно обращающихся с мячом и способных преодолеть любые защитные порядки, чтобы забить эффектный гол. А вот великих южноамериканских защитников, сравнимых, например, с немцем Францем Беккенабауэром или англичанином Бобби Муром, припомнить много труднее. Не говоря уж о вратарях — тут разве что знаменит один-единственный экстравагантный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт, который то и дело идет в нападение и забивает голы. В своем парагвайском чемпионате в 2000 году он даже однажды сделал хет-трик, а в 1996 и 1998 годах дважды забивал соперникам по два мяча за игру.

ФРАНТИШЕК ПЛАНИЧКА

(1904–1996)

(1904–1996)

Играл в чехословацких клубах «Бубенче», «Слован» Прага, «Славия» Прага. С 1925 по 1938 год провел 74 матча за сборную Чехословакии.

Франтишек Планичка был всего на три года младше Рикардо Заморы, и защищали ворота своих команд оба вратаря в одно и то же время. Нет ничего удивительного, что в 1934 году судьба свела двух этих блестящих мастеров на первенстве мира в Италии. Однако друг против друга им так и не довелось сыграть…

И вновь приходится пожалеть, что в 20–30 годы XX века еще не было возможности записывать футбольные матчи на видеопленку. О том, как играл Планичка, тоже теперь приходится судить только по редким съемкам кинодокументалистов, фотографиям, свидетельствам очевидцев.

РИКАРДО ЗАМОРА

(1901–1978)

(1901–1978)

Играл в испанских клубах «Эспаньол», «Барселона», «Реал» Мадрид, французской «Ницце». С 1920 по 1936 год был вратарем сборной команды Испании.

Полное имя легендарного испанского вратаря — Рикардо Мартинес Замора (Самора). Он родился в Барселоне, в семье потомственного врача, и отец, разумеется, видел в сыне продолжателя семейного дела. Однако Рикардо не слишком интересовался школьными занятиями и больше всего в юные годы увлекался спортом — боксом, баскетболом, легкой атлетикой, с увлечением играл в национальную испанскую игру пелоту, отдаленно схожую с теннисом и требующую отменной ловкости и реакции.

Но в конце концов его сердцем завладел футбол. Первые футбольные баталии проходили, как и во всем мире, на уровне дворовых команд, где Рикардо играл в нападении. Ему нравилось обводить игроков противника, забивать голы. А когда ему было почти 16, Замора решился предложить свои услуги настоящей футбольной команде — барселонскому «Эспаньолу». И его сейчас же приняли… запасным вратарем.

Почему футбол? Почему именно он, покорив мир, стал спортивной игрой номер один? Вряд ли кто-нибудь даст исчерпывающий и точный ответ. Есть тут какая-то великая тайна, и лучше просто принять как данность, что круглый футбольный мяч имеет необъяснимую, колдовскую власть над человеком. И что футбол не сравнить ни с баскетболом, ни с волейболом, ни с водным поло, при всем нашем уважении ко всем этим и многим другим увлекательным спортивным играм.

Кого только ни спроси, практически в любой стране мира, непременно или сам играет в футбол, пусть хотя бы просто на любой мало-мальски подходящей площадке, или с упоением болеет за мадридский «Реал», за лондонский «Арсенал», за «Пеньяроль» из Монтевидео или, наконец, за команду «Химки» из одноименного подмосковного города.

Правда, отдельные «составляющие» этой великой футбольной тайны вполне понятны. Никто же не будет спорить, что увлечение футболом дает и болельщикам, и игрокам (тут имеются в виду, конечно, прежде всего любители, а не профессиональные футболисты, для которых игра — это, скорее, нелегкая, хотя и любимая работа) прекрасный отдых от великого множества забот, лежащих на плечах современного человека, от невероятного количества информации, ежеминутно обрушивающейся на него со всех сторон.

Кого только ни спроси, практически в любой стране мира, непременно или сам играет в футбол, пусть хотя бы просто на любой мало-мальски подходящей площадке, или с упоением болеет за мадридский «Реал», за лондонский «Арсенал», за «Пеньяроль» из Монтевидео или, наконец, за команду «Химки» из одноименного подмосковного города.

Правда, отдельные «составляющие» этой великой футбольной тайны вполне понятны. Никто же не будет спорить, что увлечение футболом дает и болельщикам, и игрокам (тут имеются в виду, конечно, прежде всего любители, а не профессиональные футболисты, для которых игра — это, скорее, нелегкая, хотя и любимая работа) прекрасный отдых от великого множества забот, лежащих на плечах современного человека, от невероятного количества информации, ежеминутно обрушивающейся на него со всех сторон.

Исследования, опубликованные Национальной Ассоциацией Образования, указывают:

- Процесс образования определяется процессом коммуникации.

- Коммуникация состоит из двух компонентов - вербального (словесного) и невербального (без слов).

- Люди используют невербальную коммуникацию по следующим причинам:

а) Слова имеют ограничения.

6) Невербальные сигналы более действенны.

в) Невербальные отношения, вероятно, более искренние.

г) Невербальные отношения могут выражать очень сложные чувства.

д) Для отправления сложных эмоциональных сообщений необходим отдельный канал коммуникации.

- Поза, движения тела и другие невербальные сигналы - инструменты, развитые потому, что слова оказались неэффективны.

-Если между вербальным и невербальным сообщениями появляется неконгруэнтность (несоответствие), то невербальное сообщение одержит победу.

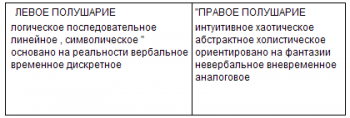

- Последние клинические и нейрологические исследования показали, что левое полушарие мозга главным образом вовлечено в вербальные и другие аналитические функции, в то время как правое полушарие ответственно за пространственные и невербальные процессы.

- Процесс образования определяется процессом коммуникации.

- Коммуникация состоит из двух компонентов - вербального (словесного) и невербального (без слов).

- Люди используют невербальную коммуникацию по следующим причинам:

а) Слова имеют ограничения.

6) Невербальные сигналы более действенны.

в) Невербальные отношения, вероятно, более искренние.

г) Невербальные отношения могут выражать очень сложные чувства.

д) Для отправления сложных эмоциональных сообщений необходим отдельный канал коммуникации.

- Поза, движения тела и другие невербальные сигналы - инструменты, развитые потому, что слова оказались неэффективны.

-Если между вербальным и невербальным сообщениями появляется неконгруэнтность (несоответствие), то невербальное сообщение одержит победу.

- Последние клинические и нейрологические исследования показали, что левое полушарие мозга главным образом вовлечено в вербальные и другие аналитические функции, в то время как правое полушарие ответственно за пространственные и невербальные процессы.

“Опыт не гарантирует мудрости. Последняя исходит из пересмотра прошлого и репетиции на будущее.”

Джон Гриндер

Джон Гриндер

ОБЗОР.

Профконсультанты солидарны в мнении, что существуют три вида профессий и их комбинаций: работа руками, работа с идеями, работа с людьми. Статистически последняя категория наиболее подвержена стрессу.

Преподаватели - “люди бизнеса” (по количеству стрессовых ситуаций). Наше самочувствие подобно автомобильному аккумулятору. У нас есть 12 баллонов (месяцев) и, проживая их один за другим, нам нужно мудро тратить их и знать, как восполнить.

В этой главе будут рассмотрены следствия и побочные результаты ресурсного состояния (хорошего самочувствия). Природа стресса. Различие между хроническим и внезапным (травма) стрессами. Понимание взаимоотношений между мышлением и телом даст нам больше шансов в координации и улучшении взаимодействия между обеими частями.

В предыдущей главе говорилось о преимуществах визуальной гибкости. Уже с четвертого класса способность “видеть слова глазами мозга” -основной ключ к академическому успеху. (Здесь использовано выражение из “Гамлета” - на вопрос, как Гамлет может видеть невидимого другим призрака, он отвечает: “Я вижу его глазами своего разума” - прим. ред.) Данный навык можно тренировать еще в дошкольном учреждении. Эта глава будет охватывать следующие области:

1. Как ученики “видят глазами мозга”?

2. Как развить визуальную способность “невидящих” детей?

3. Повторение - это движение от аудиально записанной информации к визуальной форме (при подготовке к экзамену/тесту).

4. Примеры визуализации (чтение, чтение по слогам, счет).

1. Как ученики “видят глазами мозга”?

2. Как развить визуальную способность “невидящих” детей?

3. Повторение - это движение от аудиально записанной информации к визуальной форме (при подготовке к экзамену/тесту).

4. Примеры визуализации (чтение, чтение по слогам, счет).

Представление о ВИЗУАЛЬНОМ, АУДИАЛЬНОМ, КИНЕСТЕТИЧЕСКОМ, правом/левом мозге - все это подобно инструментам на верстаке. Их функциональная полезность зависит от мастера.

Одна из задач НЛП - персонализировать наш подход к каждому ученику, вот почему эта глава начинается замечаниями о различных тонкостях, особенностях использования некрологических индикаторов.

СЕЙЧАС ДОСТУПНАЯ И СЕЙЧАС НЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Чтобы использовать в процессе разговора (коммуникации) некрологические индикаторы как основу для определения модальности человека, необходимо учитывать, что информация, о которой мы спрашиваем, может быть “СЕЙЧАС ДОСТУПНОЙ” и “СЕЙЧАС НЕДОСТУПНОЙ”. Доступная информация не требует ПОИСКА в момент ответа или поиск будет незначительным, соответственно нейрологические индикаторы могут отсутствовать. Недоступная сейчас информация требует поиска и позволяет наблюдать нейрологические индикаторы.

Одна из задач НЛП - персонализировать наш подход к каждому ученику, вот почему эта глава начинается замечаниями о различных тонкостях, особенностях использования некрологических индикаторов.

СЕЙЧАС ДОСТУПНАЯ И СЕЙЧАС НЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Чтобы использовать в процессе разговора (коммуникации) некрологические индикаторы как основу для определения модальности человека, необходимо учитывать, что информация, о которой мы спрашиваем, может быть “СЕЙЧАС ДОСТУПНОЙ” и “СЕЙЧАС НЕДОСТУПНОЙ”. Доступная информация не требует ПОИСКА в момент ответа или поиск будет незначительным, соответственно нейрологические индикаторы могут отсутствовать. Недоступная сейчас информация требует поиска и позволяет наблюдать нейрологические индикаторы.

Между моделью (а НЛП - это модель человеческого опыта и мышления) и реальностью всегда существуют пробелы. Чем большим числом моделей располагает человек, тем он более опытен, тем более уместную модель он может подобрать для конкретного случая.

Мой опыт подтверждает, что нейрологические индикаторы НЛП и поведенческие индикаторы по Свассинг и Барб хорошо коррелируют с опытом, но есть и исключения. Например: ученик Х может . определяться как “визуальный” по НЛП-нейрологическим глазным ключам и “кинестетиком” по поведенческим признакам Свассинг и Барб.

Рассмотрим еще одну модель. Она возникла на основе успехов гемисферологии - области медицины, изучающей функции каждого полушария мозга. Во время операции на мозге было впервые сделано открытие, что кинестетические навыки локализованы в правом полушарии. С тех пор список навыков и способностей полушарий серьезно изучался и значительно расширен. Модель, основанную на гемисферологии, называют полушарной моделью. Наглядно основные принципы полушарной модели приведены в следующих таблицах.

Мой опыт подтверждает, что нейрологические индикаторы НЛП и поведенческие индикаторы по Свассинг и Барб хорошо коррелируют с опытом, но есть и исключения. Например: ученик Х может . определяться как “визуальный” по НЛП-нейрологическим глазным ключам и “кинестетиком” по поведенческим признакам Свассинг и Барб.

Рассмотрим еще одну модель. Она возникла на основе успехов гемисферологии - области медицины, изучающей функции каждого полушария мозга. Во время операции на мозге было впервые сделано открытие, что кинестетические навыки локализованы в правом полушарии. С тех пор список навыков и способностей полушарий серьезно изучался и значительно расширен. Модель, основанную на гемисферологии, называют полушарной моделью. Наглядно основные принципы полушарной модели приведены в следующих таблицах.

ОБЛАСТИ СОЗНАНИЯ

В обычном классе из 30-ти учеников в среднем у 22-х достаточно развиты визуальные, аудиальные и кинестетические способности. На другом конце спег.тра находятся 2-3 ученика, испытывающие трудности обучения по причинам, не связанным с особенностями восприятия (психологическая ситуация дома и т.д.). Остальные 4-6 учащихся, так называемые “трансляторы” - это преимущественно визуалы (В), или аудиалы (А), или кинестетики (К). Опыт изучения таких “детей риска” показал, что большинство из “отсева” составляют кинестетики.

Некоторое время трансляторы работают достаточно функционально, но часть времени им необходимо прилагать значительные усилия. Предпочитая одну модальность, они очень слабы в других.

Любая информация, идущая через их нервную систему, должна предварительно транслироваться в ведущую единственную модальность памяти, понимания. Когда инструкция (информация) совпадает с их ведущей модальностью (репрезентативной системой), они справляются прекрасно и хорошо запоминают эту часть урока. Когда учитель переключается с ведущей модальности “транслятора” на другую, ученик вынужден транслировать информацию обратно в свою модальность. Такая трансляция требует временного отключения от реальности (ученик в это время не слышит учителя). В результате у ученика появляется серия пробелов в информации, что выявляется чаще всего при повторении и на контрольных работах.

Некоторое время трансляторы работают достаточно функционально, но часть времени им необходимо прилагать значительные усилия. Предпочитая одну модальность, они очень слабы в других.

Любая информация, идущая через их нервную систему, должна предварительно транслироваться в ведущую единственную модальность памяти, понимания. Когда инструкция (информация) совпадает с их ведущей модальностью (репрезентативной системой), они справляются прекрасно и хорошо запоминают эту часть урока. Когда учитель переключается с ведущей модальности “транслятора” на другую, ученик вынужден транслировать информацию обратно в свою модальность. Такая трансляция требует временного отключения от реальности (ученик в это время не слышит учителя). В результате у ученика появляется серия пробелов в информации, что выявляется чаще всего при повторении и на контрольных работах.

Школа имеет свою собственную уникальную культуру, в рамках которой имеется несколько субкультур с собственными паттернами процесса обучения и невербальной коммуникации (невербальная -несловесная, то есть осуществляемая посредством жестов, мимики). Поскольку образовательные уровни школы естественно дифференцированы, каждый порождает собственные паттерны эффективных обучающих стилей. Уровни группируются в следующие категории:

начальные(третьи - четвертые) классы, подростки, старшие классы, специальное образование.

УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Как только детям исполняется 5 лет, они покидают детский сад и начинают свое путешествие по образовательному конвейеру. Они поступают в первый класс преимущественно как кинестетические создания. Учителя знают, что их подопечные воспринимают реальность, прикасаясь (на ощупь), обоняя (на запах), на вкус, толкая, кидая и разбирая мир на части. Обычная практика начальной школы - “идти через” процедуры: большая часть времени тратится на кинестетическое обучение учеников.

УЧЕНИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.

Между третьим и четвертым классом способ обучения меняется с кинестетического на аудиальный. Учеников, не адаптировавшихся к такому переходу, убирают со “школьного конвейера” и отправляют в “коридор” (доучивание, переучивание, спецклассы...).

начальные(третьи - четвертые) классы, подростки, старшие классы, специальное образование.

УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Как только детям исполняется 5 лет, они покидают детский сад и начинают свое путешествие по образовательному конвейеру. Они поступают в первый класс преимущественно как кинестетические создания. Учителя знают, что их подопечные воспринимают реальность, прикасаясь (на ощупь), обоняя (на запах), на вкус, толкая, кидая и разбирая мир на части. Обычная практика начальной школы - “идти через” процедуры: большая часть времени тратится на кинестетическое обучение учеников.

УЧЕНИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.

Между третьим и четвертым классом способ обучения меняется с кинестетического на аудиальный. Учеников, не адаптировавшихся к такому переходу, убирают со “школьного конвейера” и отправляют в “коридор” (доучивание, переучивание, спецклассы...).