Искусство запоминания названо словом «mnemonikon» по имени древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз.

Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются примерно 86-82 гг. до н.э., и принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана (см. рубрику «История мнемотехники»).

Современный энциклопедический словарь дает следующие определения мнемотехники.

МНЕМОНИКА – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.

МНЕМОТЕХНИКА: 1) то же, что мнемоника; 2) цирковой и эстрадный номер, основанный на искусстве запоминания («отгадывание» чисел, предметов, дат и имен). Исполняется двумя артистами при помощи специально разработанного кода.

Далее следует довольно скучный этап отработки отдельных приемов и методов запоминания и формирование навыка запоминания логически не связанной информации (последовательности, слов, чисел, буквосочетаний).

Параллельно с этим должен идти процесс формирования в мозге разветвленной системы опорных образов и системы образных кодов на часто повторяющиеся элементы (двузначные и трехзначные числа, названия месяцев, дней недели, имена).

Изучаются техники запоминания разных видов информации (телефоны, даты, точные даты, фамилии и имена, термины и толкования, иностранные слова и др.). Хотя техники запоминания имеют один общий универсальный принцип, запоминание каждого вида информации имеет свою специфику.

Параллельно с этим следует проводить регулярные тренировки в свободное время, отрабатывая приемы запоминания на улице, в магазине, на работе, в школе или институте.

- количеством вспомогательных опорных образов (ранее заученных);

- скоростью запоминания конкретного человека;

- утомлением, неизбежно возникающим в процессе запоминания;

- необходимостью закреплять и повторять ранее запомненные сведения.

Скоростное запоминание возможно только в том случае, если на элементы запоминаемых сведений заранее выучены образные коды. Скорость запоминания любой другой информации значительно ниже из-за необходимости подробного кодирования в образы.

Скорость запоминания информации зависит от степени тренированности каждого отдельного человека и от сложности самой информации. При запоминании образных кодов (фиксированных образов на двузначные числа), при непродолжительной тренировке легко достигается средняя скорость 3 секунды на двузначное число. Это значит, что время запоминания 100 двузначных чисел составит 5 минут. Ученический норматив на запоминание 100 двузначных чисел - 10 минут (6 секунд на зрительный образ).

Запомненные методами мнемотехники сведения стираются автоматически через некоторое время. При использовании специальных приемов закрепления информации, можно регулировать время ее сохранения в мозге - от 1 часа до пожизненного сохранения.

Существует возможность перезаписи информации в мозге (замена телефонных номеров, перезапись элементов расписания).

Сведения, доведенные до рефлекса, не нуждаются в повторении и сохраняются пожизненно.

Рассматривается метод накопления в мозге большого количества фраз (в том числе и на иностранном языке), и доводка их до автоматизма. Однако это основывается на зрительных образах и занимает определенное время для запоминания и закрепления.

Весь процесс запоминания разделяется на четыре этапа:

- кодирование элементов информации в зрительные образы;

- собственно сам процесс запоминания;

- запоминание последовательности информации;

- закрепление информации в мозге.

Приемы запоминания систематизированы по этим четырем этапам.

Дается специфическое толкование понятию «информация». Выделяется информация «для человека» и информация «для мозга». В общем смысле под информацией понимается безграничное разнообразие комбинаций повторяющихся элементов, количество которых ограничено.

Объясняется понятие «смысл запоминания». Смысл запоминания - это последовательное соединение элементов отдельной информации.

Дается толкование слову «понимание». Под «пониманием» подразумевается представление в воображении группы пространственно организованных зрительных образов.

Описывается механизм понимания текстовой и речевой информации и приводится простая схема работы воссоздающего воображения.

Основой мыслительных процессов человека считается визуальное (образное) мышление. Речь рассматривается как средство коммуникации, предназначенное для «вывода» информации из мозга и передачи ее в другой мозг. Использование речевого мышления (внутреннего говорения) не рекомендуется по причине того, что в автоматических речевых конструкциях часто содержатся ложные взаимосвязи, ведущие к неверным умозаключениям. Речевое мышление медленное и «тормозит» запоминание.

Вводится понятие «точной» или «знаковой» информации, которая специально не выделяется академической психологией.

Объясняется реакция мозга на разные виды информации: почему одни сведения запоминаются автоматически, а другие «не хотят» запоминаться.

«Джордано» представляет собой венец многолетних систематических разработок. Её практической основой служат принципы классической мнемотехники и элементы системы запоминания Джордано Бруно. Теоретическая основа - оригинальная модель памяти, разработанная на основе современных представлений о квазиголографической природе работы мозга.

Приемы запоминания, существующие в разных системах и школах памяти мира, были систематизированы, доработаны и объединены в одну целостную систему, дабы удовлетворять трём основным критериям: простоте, универсальности и эффективности.

«Простота» означает, что методы запоминания легки для освоения и «прозрачны» для понимания принципа их действия. Под «универсальностью» подразумевается, что система позволяет запоминать практически любую информацию. И «эффективность» гарантирует вам полный контроль над процессом запоминания и сохранения информации в мозге.

Знакомый каждому из нас маргарин получил своё название от греческого слова «маргарон» — жемчуг. Придумал его химик Мишель Эжен Шеврёль, а произошло это более чем за 50 лет до получения маргарина. Работая с самыми разнообразными жирами — от козьего сала до тюленьего жира, учёный смог выделить новые химические соединения — монокарбоновые (жирные) кислоты, которым сразу же давал названия. Иные из них не прижились, но некоторые — например, олеиновая, стеариновая — стали общепризнанными.

В самом начале работы над жирами Шеврёль выделил из свиного сала кислоту, которую назвал маргариновой (вероятно, вещество в виде шариков напомнило ему о жемчуге). Авторитет учёного был настолько велик, что почти полвека никто не ставил под сомнение результаты его исследований. Маргариновую кислоту рассматривали как одну из самых распространённых в природе жирных кислот. При этом считалось, что её формула С16Н33СООН. Но когда в 1857 г. кислоту с таким составом синтезировали в лаборатории, то обнаружилось, что она отличается от «маргариновой кислоты» Шеврёля. К ней на десятки лет потеряли интерес: кому нужна искусственно полученная в малых количествах кислота, когда подобные ей можно извлекать тысячами тонн из природных жиров.

В 1811 г. французский химик Луи Никола Воклен принёс в лабораторию образец прогорклого жира и предложил своему ученику Мишелю Эжену Шеврёлю (1786—1889) сделать его анализ. Шеврёль занялся исследованием этой новой, в сущности, темы, серьёзно увлёкся и... стал основоположником химии жиров.

Он первым выяснил строение жиров и изучил процесс их омыления, а также получил в индивидуальном виде многие жирные кислоты.

Ко времени начала его исследований о жирах было известно немного. В XVII в. немецкий учёный, один из первых химиков-аналитиков, Отто Тахений (1652—1699) выступил с гипотезой о том, что жиры содержат «скрытую кислоту». В середине следующего столетия французский химик Клод Жозеф Жоффруа (1685—1752) обнаружил, что при разложении мыла (его готовили тогда варкой жира со щёлочью) кислотой образуется жирная масса. А в 1779 г. знаменитый шведский химик Карл Вильгельм Шееле, нагрев оливковое масло с влажным глётом РbО, получил новое жидкое вещество сладковатого вкуса. Повторив опыты со свиным салом, сливочным маслом и другими жирами, учёный убедился в том, что обнаруженное им вещество входит в состав и растительных, и животных жиров, и назвал его «сладким началом масел». Кроме того, Шееле выявил в продуктах гидролиза жиров неизвестные ранее химические соединения — монокарбоновые (жирные) кислоты.

Последовательность аминокислот в белках кодируется генами, которые хранятся и передаются по наследству с помощью молекул ДНК (см. статьи «Хранитель наследственной информации. ДНК» и «Экспрессия генов»). Пространственную структуру белка задаёт именно порядок расположения аминокислот. Получается, что не только первичная, но и вторичная, третичная и четвертичная структуры белков составляют содержание наследственной информации. Следовательно, и выполняемые белками функции запрограммированы генетически. Громадный перечень этих функций позволяет белкам по праву называться главными молекулами жизни. Поэтому сведения о белках и есть то бесценное сокровище, которое передаётся в природе от поколения к поколению.

Интерес человека к этим органическим соединениям с каждым годом только увеличивается. Сегодня учёные уже расшифровали структуру многих белковых молекул. Они выясняют функции самых разных белков, пытаются определить взаимосвязь функций со структурой. Установление сходства и различий у белков, выполняющих аналогичные функции у разных живых организмов, позволяет глубже проникать в тайны эволюции.

Конская грива содержит белок кератин.

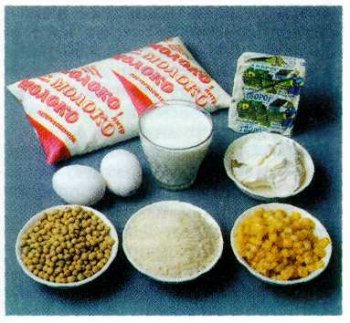

...Служат питательными веществами. В семенах многих растений (пшеницы, кукурузы, риса и др.) содержатся пищевые белки. К ним относятся также альбумин — основной компонент яичного белка и казеин — главный белок молока. При переваривании в организме человека белковой пищи происходит гидролиз пептидных связей. Белки «разбираются» на отдельные аминокислоты, из которых организм в дальнейшем «строит» новые пептиды или использует для получения энергии. Отсюда и название: греческое слово «пептос» означает «переваренный». Интересно, что гидролизом пептидной связи управляют тоже белки — ферменты.

Полный набор аминокислот живой организм получает с пищей, содержащей белки и свободные аминокислоты.