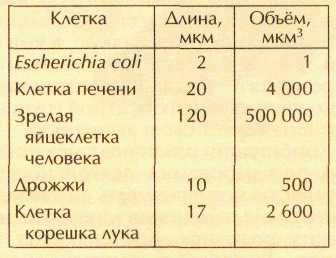

Очень давно, приблизительно 1,5 млрд. лет назад, природа совершила скачок в развитии — произошёл переход от маленьких клеток с простой структурой к большим по размерам и значительно сложнее устроенным клеткам. Эти высокоорганизованные клетки называют эукариотическими (от греч. «эу» — «хорошо», «полностью» и «карион» — «ядро ореха»). Высшие организмы в отличие от бактерий состоят из эукариотических клеток. Сравнить размеры прокариотических и эукариотических клеток можно с помощью таблицы:

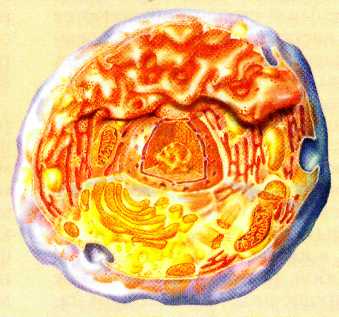

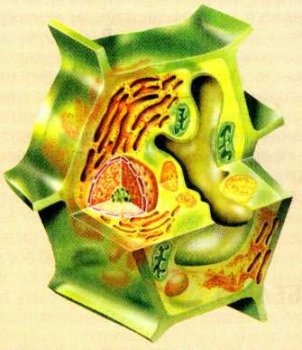

Основная отличительная черта эукариотических клеток заключается в том, что каждая из них содержит ядро, которое отделено от остального содержимого двойной ядерной мембраной. Её структура напоминает сито с ячейками — порами. Диаметр ядра типичной животной клетки составляет около 5 мкм. Ядро плотно заполнено сложно свёрнутыми молекулами ДНК — носителя наследственной информации. Таким образом, в эукариотической клетке ДНК отделена от цитоплазмы, где протекает большинство химических реакций. Клеточное ядро неоднородно по структуре — в нём есть одно или несколько ядрышек. Ядрышки — одновременно и фабрика по производству РНК, и склад, где содержится до 20 % от общего количества РНК в клетке! Накопленная в ядрышках РНК постепенно расходуется на сборку рибосом. Другой особенностью эукариот является присутствие в цитоплазме самостоятельных структур — клеточных органелл. К органеллам относятся митохондрии, лизосомы, хлоропласты (они существуют только у растений) и некоторые другие образования. Митохондрии — это обособленные структуры, окружённые собственной мембраной, близкие по форме и размеру к бактериям. Они напоминают бактерии ещё и тем, что размножаются делением, содержат собственные ДНК и белки. Количество митохондрий в клетке меняется от 1 до 100 тыс. в зависимости от типа клетки (типичная клетка печени, например, содержит около тысячи митохондрий). В митохондриях происходят основные процессы, связанные с выделением и накоплением энергии (см. статью «Жизнь и энергия»). Лизосомы (от греч. «лизис» — «разложение», «распад» и «сома» — «тело») намного меньше митохондрий. Это своего рода пищеварительная система клетки. Они представляют собой окружённые мембраной пузырьки, которые содержат полный набор ферментов для расщепления поглощённого клеткой материала и компонентов самой клетки. Многие серьёзные болезни у человека вызваны отсутствием лизосомных ферментов. Ещё одна особенность эукариотической клетки — наличие большого количества сложных внутренних мембран. Мембраны окружают клеточные органеллы, образуют маленькие пузырьки и большие, заполненные жидкостью вакуоли (от лат. vacuus — «пустой»). И наконец, мембраны в цитоплазме складываются в сложный лабиринт, в котором происходит перенос синтезированных молекул белка как в различные участки клетки, так и за её пределы. Все мембраны объединяет общая функция — осуществление обмена между окружёнными мембранами структурами и внешней средой. Помимо этого эукариотические клетки имеют скелет, который определяет их форму и способность перемешать органеллы. Скелет для клетки очень важен: как и скелет у позвоночных, он необходим для поддержания формы. Клеточный скелет представлен сетью белковых волокон, среди которых основные — нити и микротрубочки. Нити, например, обеспечивают мышечное сокращение, а микротрубочки — правильное распределение ДНК в процессе деления клетки.

Животная клетка.

Растительная клетка.

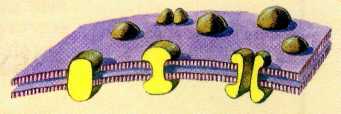

Клеточная мембрана: липидный бислой со встроенными в него особыми белками.

Похожие статьи