Алконос, Алконост (Алкион, Аколностъ, Алканостъ, Алконотъ, Алкуностъ, Альконостъ, Антоностъ ) - райская птица, представляемая полуженщиной - полуптицей с большимим разноцветными перьями и девичьей головой, осененной короной и ореолом, в котором иногда помещена краткая надпись. Кроме крыльев у Алконоста есть руки, в которых она держит райские цветы или сверток с объяснительной надписью. Живет она на райском дереве, на острове Буяне ( Макарийском ) вместе с птицей Сирин, имеет сладкий голос, как сама любовь. Когда она поет, то сама себя не ощущает. Услышавший ее чудесное пение все в мире сем позабудет. Своими песнями она утешает и будущую радость возвышает. Зимой Алконост летит на море и откладывает там яйца, высиживая их в течении семи дней. В течении этого времени на море царит полный штиль.

Амбарник, Амбарный ( Анбарный ) - Дух амбара, его «хозяин», собрат Домового. К Амбарникам люди обращаются, дабы узнать будующее. Встав у амбара они слушают, что им скажет или нашепчет Амбарник. Девушки встав возле амбара, приговаривали: «Суженый-ряженый, приходи рожь мерять!» Если после этого слышалось, что в амбаре сыплют зерно, то считали, что гадающая выйдет замуж за богатого; если же чудилось, что пол метут веником, ее ждало замужество за бедняком.

Баба Яга - И.Я. Билибин

Баба Яга ( Яга (-я) Баба, Ягабиха, Ягабова, Ягая, Ягинишна, Ягиха, Егебица; Jedza, Jedzi-baba - польское; Jenzi, Jezi-baba - словацкое, Jezinka - чешское; Гвоздензуба - сербское; Ежи баба - словенское; Яга баба - болгарское.) - загадочная лесная старуха, большуха над ведьмами.

Амбарник, Амбарный ( Анбарный ) - Дух амбара, его «хозяин», собрат Домового. К Амбарникам люди обращаются, дабы узнать будующее. Встав у амбара они слушают, что им скажет или нашепчет Амбарник. Девушки встав возле амбара, приговаривали: «Суженый-ряженый, приходи рожь мерять!» Если после этого слышалось, что в амбаре сыплют зерно, то считали, что гадающая выйдет замуж за богатого; если же чудилось, что пол метут веником, ее ждало замужество за бедняком.

Баба Яга - И.Я. Билибин

Баба Яга ( Яга (-я) Баба, Ягабиха, Ягабова, Ягая, Ягинишна, Ягиха, Егебица; Jedza, Jedzi-baba - польское; Jenzi, Jezi-baba - словацкое, Jezinka - чешское; Гвоздензуба - сербское; Ежи баба - словенское; Яга баба - болгарское.) - загадочная лесная старуха, большуха над ведьмами.

Белобог или Свентовид(Svantevit) - явий ("добрый") бог, бог плодородия согласно "Mater Verborum", и противостоящий Чернобогу, одна из сторон Рода. Свентовит, Святовит, Световик, Светич - бог Белого света, бог богов, верховный бог, бог-всадник, сражающийся с ночью. Упомянут в "Славянской хронике" Гельмольда, подробно описан у Саксона Грамматика в "Деянии данов", как главный бог, бог богов храма при Арконе, упомянут в "Mater Verborum". Именно он чаще всего подразумевается под именем Белобог у славян, соотносим с Аполлоном (Атремидом), а сопутствующая ему Рожаница - с Артемидой. Свентовит отождествлен с четырехликим изображением верхнего яруса Збручского кумира. Четырехликое изображение Свентовита стояло в знаменитейшем Храме в городе Аркона. Кумир истреблен епископом Абсалоном в 1168 г. Саксон пишет: "Город Аркона лежит на вершине высокой скалы; с севера, востока и юга огражден природною защитой... с западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей... Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм, прекрасной работы, но почтенный не столько по великолепию зодчества, сколько по величию бога, которому здесь воздвигнут кумир. Вся внешняя сторона здания блистала искусно сделанными барельефами различных фигур, но безобразно и грубо раскрашенными. Только один вход был во внутренность храма, окруженного двойной оградою... В самом храме стоял большой, превосходящий рост человеческий, кумир, с четырьмя головами, на стольких же шеях, из которых две выходили из груди и две - к хребту, но так, что из обеих передних и обеих задних голов одна смотрела направо, а другая - налево. Волосы и борода были подстрижены коротко, и в этом, казалось, художник сообразовывался с обыкновением руян. В правой руке кумир держал рог из различных металлов, который каждый год обыкновенно наполнялся вином из рук жреца для гадания о плодородии следующего года; левая рука уподоблялась луку. Верхняя одежда спускалась до берцов, которые составлены были из различных сортов деревьев и так искусно были соединены с коленами, что только при внимательном рассматривании можно было различить фуги. Ноги стояли наравне с землей, из фундамент сделан был под полом. В небольшом отдалении видны были узда и седло кумира с другими принадлежностями. Рассматривающего более всего поражал меч огромной величины, ножны, черен которого, помимо красивых резных форм отличались серебряной отделкой... Кроме того этот бог имел также храмы в многих других местах, управляемые жрецами меньшей важности.

После смерти последнего царя Аккадского царства Шаркалишарри (2200-2176 г. до н.э.) каждый ном, видимо, стремился приобрести независимость. Царский список говорит о доминировании в это время IV династии Урука, пять царей которой правили 26 лет. Далее есть указание на то, что "династия была свергнута и народ кутиев овладел страной". Так началась эпоха правления кутиев (2176-2109 г. до н.э.), длившаяся более полувека. Своими нападениями они разорили почти всю территорию Месопотамии. Столица Саргонидов, город Аккаде был стерт с лица земли и до сих пор его местоположение не найдено. Более поздние тексты описывают завоевателей как "дракона горы, врага богов, унесшего в горы царство Шумера, наполнившего Шумер враждой, похитившего у супруга супругу и у родителей их детей". Кутии называли себя царями, хотя на самом деле были правителями, избираемыми собранием воинов. Конечно этот народ, находясь на гораздо более низкой ступени развития, не мог создать централизованного управления Аккадским царством. Кутии просто оставляли у власти номовую администрацию и облагали ее определенной данью. Остались упоминания некоторых царей кутиев: Ласираба пожертвовал в Сиппар булаву, Энридупизира оставил надпись в Ниппуре.

От эпохи доминирования кутиев до нас дошло очень мало сведений. Очевидно в отдельных номах правили местные династии, которые выплачивали завоевателям дань. Сохранились данные о существовании IV династии Урука и II династии Лагаша (2176-2109 г. до н.э.). Лагаш либо оказался в стороне от основных направлений кутийских набегов, либо его правители сразу заняли позицию сотрудничества с захватчиками. По крайней мере, благодаря политической ловкости и дипломатическим ухищрениям лагашский исак Ур-Бау умудрился извлечь немалые выгоды для своего нома. В обмен на значительные выплата дани он получил от кутиев привелегию использовать в строительных работах жителей других областей Шумера. Возможно ему даже удалось присоединить к Лагашу Ур и Урук - он сделал свою дочь главной жрицей Ура. Ур-Бау был богатым и могущественным правителем, что позволяло ему вести обширное храмовое строительство.

От эпохи доминирования кутиев до нас дошло очень мало сведений. Очевидно в отдельных номах правили местные династии, которые выплачивали завоевателям дань. Сохранились данные о существовании IV династии Урука и II династии Лагаша (2176-2109 г. до н.э.). Лагаш либо оказался в стороне от основных направлений кутийских набегов, либо его правители сразу заняли позицию сотрудничества с захватчиками. По крайней мере, благодаря политической ловкости и дипломатическим ухищрениям лагашский исак Ур-Бау умудрился извлечь немалые выгоды для своего нома. В обмен на значительные выплата дани он получил от кутиев привелегию использовать в строительных работах жителей других областей Шумера. Возможно ему даже удалось присоединить к Лагашу Ур и Урук - он сделал свою дочь главной жрицей Ура. Ур-Бау был богатым и могущественным правителем, что позволяло ему вести обширное храмовое строительство.

Поскольку политическая история Месопотамии начала III тысячелетия нам неизвестна, в науке пользуются ахеологической периодизацией, различая протописьменный период (3000-2750 г. до н.э.) и раннединастический период (2750-2310 г. до н.э.). В свою очередь раннединастический период (РД) подразделяют на три подпериода.

РД I (~ 2750-2600 г. до н.э.) - формирование шумерских городов-государств;

РД II (~2600-2500 г. до н.э.) - становление основ шумерского общества;

РД III (~2500-2316 г. до н.э.) - активизация междоусобных войн.

Все указанные даты могут колебаться в пределах века вверх или вниз, так как хронологическая привязка ко времени крайне затруднена.

От протописьменного периода до нас дошли три архива. Два из них происходят из Урука, один более ранний, другой более поздний. Третий, относящийся к концу периода, найден на городище Джемдет-Наср. Название существовавшего на его месте города пока неизвестно. Письменная система этого периода была одинакова на севере и на юге, и центром ее распространения, по-видимому, был город Ниппур, важнейший культовый центр шумеров, где находился храм бога Энлиля.

РД I (~ 2750-2600 г. до н.э.) - формирование шумерских городов-государств;

РД II (~2600-2500 г. до н.э.) - становление основ шумерского общества;

РД III (~2500-2316 г. до н.э.) - активизация междоусобных войн.

Все указанные даты могут колебаться в пределах века вверх или вниз, так как хронологическая привязка ко времени крайне затруднена.

От протописьменного периода до нас дошли три архива. Два из них происходят из Урука, один более ранний, другой более поздний. Третий, относящийся к концу периода, найден на городище Джемдет-Наср. Название существовавшего на его месте города пока неизвестно. Письменная система этого периода была одинакова на севере и на юге, и центром ее распространения, по-видимому, был город Ниппур, важнейший культовый центр шумеров, где находился храм бога Энлиля.

Археологические данные показывают, что в Палестине, Малой Азии и на западных склонах Иранского нагорья люди научились сеять злаковые в промежутке между X и VIII тыс. до н.э. Первой зерновой культурой был ячмень, позже были окультурены и другие злаковые. Примерно в это же время были приручены дикие козы, овцы, ослы, немного позже одомашнен крупный рогатый скот. Начиная с VIII тыс. до н.э. люди стали делать более совершенные каменные орудия, ткани, обожженную глиняную посуду. Это позволило повысить жизненный уровень и привело к значительному росту земледельческого населения. Древнейшие в мире земледельческо-скотоводческие культуры эпохи неолита находятся на Ближнем Востоке. В Месопотамии это прежде всего культура Джармо - раскопанное американцами в пятидесятых годах прошлого века ранненеолитическое поселение, датируемое VII тыс. до н.э. и названное по имени современного поселка к востоку от города Киркук. Эта культура характеризуется переходом от присваивающего типа хозяйства к производящему. Поселение состояло из глинобитных многокомнатных домов с глиняными очагами. Зерна пшеницы и ячменя указывают на зарождение земледелия, найденные кости козы - на одомашненных животных. Большое хозяйственное значение имела охота. Орудия труда были сделаны из кремня и обсидиана. Посуда в нижних слоях поселения каменная, в верхних появляется глиняная. Найдены фигурки из необожженной глины, изображающие животных и богиню-мать. При этом около VI тыс. до н.э., часть родоплеменных групп стала продвигаться из наиболее благоприятных для выращивания хлеба районов нагорий в менее обеспеченные дождевым орошением степи. В новых условиях все большее значение приобретало скотоводство, хотя земледелие продолжало играть значительную роль в хозяйстве.

Следующей по времени была Хассунская культура в Северной Месопотамии, захватывающая эпоху энеолита. Она относится к VII-VI тыс. до н.э. и названа по имени поселения под Мосулом, где в сороковых годах прошлого века проводились раскопки. Поселение состояло из плотно застроенных массивов многокомнатных домов, иногда с внутренним двориком, сложенных из сырцового кирпича. Наружные стены домов укреплялись контрфорсами. Земледельческими культурами остаются пшеница и ячмень.

Следующей по времени была Хассунская культура в Северной Месопотамии, захватывающая эпоху энеолита. Она относится к VII-VI тыс. до н.э. и названа по имени поселения под Мосулом, где в сороковых годах прошлого века проводились раскопки. Поселение состояло из плотно застроенных массивов многокомнатных домов, иногда с внутренним двориком, сложенных из сырцового кирпича. Наружные стены домов укреплялись контрфорсами. Земледельческими культурами остаются пшеница и ячмень.

Между тем, в 2316 г. до н.э. в Кише произошли весьма знаменательные события, которые повлияли на дальнейший ход истории. После поражения, которое Киш потерпел от Лугальзагесси, в городе произошел переворот и личный виночерпий лугаля Ур-Забабы сверг своего хозяина. Мятеж, видимо, был поддержан представителями самых разных слоев населения, недовольными, каждый по своему, существовавшими порядками. Мы врядли когда-нибудь узнаем настоящее имя этого виночерпия, но после захвата власти он стал называть себя Шаррумкен, что по-восточносемитски означает "истинный царь". Впоследствии это имя трансформировалось в то, под которым нам хорошо знаком этот выдающийся человек - Саргон I Древний (2316-2261 г.до н.э.).

О его происхождении известно очень мало. Более поздние легенды рассказывают, что мать Саргона была знатного рода, но сразу после его рождения положила ребенка в корзину и отправила по течению Евфрата. Мальчика нашел и воспитал водонос Акки. Когда Саргон подрос и стал садовником, на него обратила внимание богиня любви Иштар, пообещавшая ему свое особое расположение. Так любимец богини попал в ближайшее окружение лугаля Ур-Забабы, а затем вознесся над остальными царями. Мотивы чудесного спасения ребенка, отправленного по реке и ставшего затем великим человеком, встречаются очень часто в сказаниях самых разных народов. Достаточно вспомнить хорошо известную легенду о Ромуле и Реме или библейский рассказ о Моисее. Видимо этим подчеркивается разрыв генетической связи с предыдущим периодом.

Как бы то ни было, ясно что Саргон был незнатный человек, никак не связанный ни с общинной, ни с жреческой аристократией, и волей случая вознесенный на вершины власти. Он находил широкую поддержку среди бедных общинников, уставших от произвола чиновников и жрецов. Своим примером он подарил простому люду надежду, что можно, благодаря своим способностям, возвысится из низов.Поэтому они охотно шли к нему в народное ополчение. Однако, как показали дальнейшие события только единицы смогли воплотить свою мечту. Образовав новую знать, эти счастливчики уже никого не допускали в свой круг.

О его происхождении известно очень мало. Более поздние легенды рассказывают, что мать Саргона была знатного рода, но сразу после его рождения положила ребенка в корзину и отправила по течению Евфрата. Мальчика нашел и воспитал водонос Акки. Когда Саргон подрос и стал садовником, на него обратила внимание богиня любви Иштар, пообещавшая ему свое особое расположение. Так любимец богини попал в ближайшее окружение лугаля Ур-Забабы, а затем вознесся над остальными царями. Мотивы чудесного спасения ребенка, отправленного по реке и ставшего затем великим человеком, встречаются очень часто в сказаниях самых разных народов. Достаточно вспомнить хорошо известную легенду о Ромуле и Реме или библейский рассказ о Моисее. Видимо этим подчеркивается разрыв генетической связи с предыдущим периодом.

Как бы то ни было, ясно что Саргон был незнатный человек, никак не связанный ни с общинной, ни с жреческой аристократией, и волей случая вознесенный на вершины власти. Он находил широкую поддержку среди бедных общинников, уставших от произвола чиновников и жрецов. Своим примером он подарил простому люду надежду, что можно, благодаря своим способностям, возвысится из низов.Поэтому они охотно шли к нему в народное ополчение. Однако, как показали дальнейшие события только единицы смогли воплотить свою мечту. Образовав новую знать, эти счастливчики уже никого не допускали в свой круг.

После победы над кутиями гегемония в Южной Месопотамии сосредоточилась в руках урукского правителя Утухенгаля. Видимо у него осложнились взаимоотношения с бывшими соратниками по борьбе с захватчиками, наиболее сильным из которых был энси Ура Ур-Намму. Лагашский энси Наммахани попытался ввязаться в междоусобицу, но обе стороны припомнили ему процветание Лагаша при кутиях. Неизвестно чем бы закончилось противостояние Ура и Урука, если бы в 2104 г. до н.э. Утухенгаль неожиданно не погиб в результате несчастного случая. Сразу после освобождения шумерские правители много внимания уделяли восстановлению ирригационной системы, сильно запущенной в предыдущие годы. Урукский царь осматривал строительство плотины на новом канале, когда внезапно под ним обрушилась глыба земли и Утухенгаль утонул. Столь счасливая для Ур-Намму развязка отдала власть в Шумере в его руки. В короткие сроки правитель Ура заложил прочные основы нового бюракратического государства, просуществовавшего около ста лет. Урнамму направил "стопы свои от Нижнего к Верхнему морю", объединил под своей властью Урук, Лагаш, Умму, Ниппур в единое царство Шумера и Аккада.

Самое большое количество документов, около трети всех существующих клинописных табличек, дошло до нас от времени правления сына Ур-Намму Шульги (2093-2046 г.до н.э.). Почти все надписи и тексты были составлены на шумерском языке, но в разговорной речи он постепенно вытеснялся аккадским. Можно предположить, что многие шумерские правители издавали законы, но лишь отдельные из них дошли до наших дней, в том числе и свод законов Шульги. Ранее его приписывали его отцу Ур-Намму, но последние данные опровергли это ошибочное мнение.

Скорее всего этот кодекс был традиционно выбит на каменной стеле, подобной стеле с законами Хаммураппи. Однако на сегодня мы располагаем лишь плохо сохранившейся глиняной табличкой, составленной на несколько веков позже Шульги. Она содержит пролог, в котором рассказывается, что после сотворения мира Ан и Энлиль назначили Нанну покровителем Ура. Много лет спустя, в качестве земного представителя для управления Шумером, был избран отец Шульги Ур-Намму. "Властью Нанны, царя города" он предал смерти правителя Лагаша Наммахани и восстановил прежние границы государства Ур. Из текста законов удовлетворительно удалось восстановить лишь пять параграфов. В одном говорится, что обвиняемого в колдовстве подвергают испытанию водой. Другой регулирует возвращение раба его настоящему хозяину. Остальные три закона связаны со штрафами в серебре за нанесение человеку увечья.

Самое большое количество документов, около трети всех существующих клинописных табличек, дошло до нас от времени правления сына Ур-Намму Шульги (2093-2046 г.до н.э.). Почти все надписи и тексты были составлены на шумерском языке, но в разговорной речи он постепенно вытеснялся аккадским. Можно предположить, что многие шумерские правители издавали законы, но лишь отдельные из них дошли до наших дней, в том числе и свод законов Шульги. Ранее его приписывали его отцу Ур-Намму, но последние данные опровергли это ошибочное мнение.

Скорее всего этот кодекс был традиционно выбит на каменной стеле, подобной стеле с законами Хаммураппи. Однако на сегодня мы располагаем лишь плохо сохранившейся глиняной табличкой, составленной на несколько веков позже Шульги. Она содержит пролог, в котором рассказывается, что после сотворения мира Ан и Энлиль назначили Нанну покровителем Ура. Много лет спустя, в качестве земного представителя для управления Шумером, был избран отец Шульги Ур-Намму. "Властью Нанны, царя города" он предал смерти правителя Лагаша Наммахани и восстановил прежние границы государства Ур. Из текста законов удовлетворительно удалось восстановить лишь пять параграфов. В одном говорится, что обвиняемого в колдовстве подвергают испытанию водой. Другой регулирует возвращение раба его настоящему хозяину. Остальные три закона связаны со штрафами в серебре за нанесение человеку увечья.

Язычники - дети Рода (божественность, Правь). Их цель - продолжение Творения, каковое не закончено (люди для этого и предназначены, для продолжения оного). Язычник обязан (самому себе) быть "на уровне" (умным, сильным, справедливым, творческим, ...), ибо иначе он, во-первых, будет плохо справляться с таковым своим "обязательством", а во-вторых, потому что он сам есть часть Творения, то есть может помочь Роду (божественности, Прави) в первую очередь на примере самого себя.

Созидание (продолжение Творения) должно совершаться по Справедливости - иначе можно больше разрушить, чем создать. Сюда же входит защита уже созданного.

Путей к Роду (к божественности, к Прави, к лучшему "соответствию" сверхзамыслу Рода) много, они "формализованы" в пантеоне. Кто хочет, может умножать знание и мудрость (+ поэзия, музыка, бытовой достаток) - (Велес, "путь Велеса", "путь Мудрости"), иной - защищать заслуживающих этого и изобретать новые приемы боя (Перун, "путь Перуна", "путь Силы")... Язычество не является религией: религия опирается на догматы и не способна от них отказаться ни под каким видом, а язычество динамично: например, переход от дуализма к триалектике, а от нее к Единому, и обратно. В язычестве также существует "Единый" Творец, у славян это Род (иначе - его "мужская ипостась" Сварог). Творец Род - един и двойственен: он и "сатана", и "бог" в одном лице. Политеизм (многобожие) вытекает из того, что путей к Единому МНОГО. Это есть прямое указание как на неоднозначность путей развития, так и на возможность приближения к Богу (к божественности, к Прави) - путями разных богов.

Созидание (продолжение Творения) должно совершаться по Справедливости - иначе можно больше разрушить, чем создать. Сюда же входит защита уже созданного.

Путей к Роду (к божественности, к Прави, к лучшему "соответствию" сверхзамыслу Рода) много, они "формализованы" в пантеоне. Кто хочет, может умножать знание и мудрость (+ поэзия, музыка, бытовой достаток) - (Велес, "путь Велеса", "путь Мудрости"), иной - защищать заслуживающих этого и изобретать новые приемы боя (Перун, "путь Перуна", "путь Силы")... Язычество не является религией: религия опирается на догматы и не способна от них отказаться ни под каким видом, а язычество динамично: например, переход от дуализма к триалектике, а от нее к Единому, и обратно. В язычестве также существует "Единый" Творец, у славян это Род (иначе - его "мужская ипостась" Сварог). Творец Род - един и двойственен: он и "сатана", и "бог" в одном лице. Политеизм (многобожие) вытекает из того, что путей к Единому МНОГО. Это есть прямое указание как на неоднозначность путей развития, так и на возможность приближения к Богу (к божественности, к Прави) - путями разных богов.

Тема эта совсем не шутейная, поэтому мы позволим себе роскошь быть серьезными. Вообще осознание внутренней религиозности процесс длительный и сложный. Иногда он занимает целую жизнь и человек, только двигаясь к закату начинает осознавать, что ему чего-то не хватает для внутренней гармонии.

Мне пришлось немало поразмышлять над вопросом религии и ее роли в жизни нации и моей собственной. Эти размышления имели в основе одну единственную мысль: "В чем заключается смысл моей жизни и жизни других людей, и есть ли вообще такой смысл?". А усугублялось всё это наличием вбитого с раннего детства и юности атеистического мировоззрения. Так что начинать приходилось с чистого листа, не испытывая никакого исходного предубеждения к любой религии.

Однажды мне пришлось прочитать журнал посвященный теме язычества. Там приводилось мною аргументов в пользу того, что христианство отжило свое, является слабой и безвольной религией, неспособной к борьбе за национальную консолидацию русскою народа и, кроме того, имеющей выраженные иудаистские корни. Запомнился также такой тезис: "Христианство основано на любви, а язычество - на принципах справедливости". Звучит привлекательно. И я стал разбираться по существу.

Мне пришлось немало поразмышлять над вопросом религии и ее роли в жизни нации и моей собственной. Эти размышления имели в основе одну единственную мысль: "В чем заключается смысл моей жизни и жизни других людей, и есть ли вообще такой смысл?". А усугублялось всё это наличием вбитого с раннего детства и юности атеистического мировоззрения. Так что начинать приходилось с чистого листа, не испытывая никакого исходного предубеждения к любой религии.

Однажды мне пришлось прочитать журнал посвященный теме язычества. Там приводилось мною аргументов в пользу того, что христианство отжило свое, является слабой и безвольной религией, неспособной к борьбе за национальную консолидацию русскою народа и, кроме того, имеющей выраженные иудаистские корни. Запомнился также такой тезис: "Христианство основано на любви, а язычество - на принципах справедливости". Звучит привлекательно. И я стал разбираться по существу.

Недостаточно посмотреть и почитать определённые материалы для того, чтобы понять, что такое язычество. Допустим, что людям, которые в нем давно - виднее, каким оно должно быть, каким должен быть язычник и его окружение.

Я являюсь "новым" человеком и уже осмелилась составить свою точку зрения на некоторые аспекты этого "безобразия". Я излагаю здесь свои собственные мысли для того, чтоб не повторять всем одно и тоже по тридцать три раза. Не исключаю и такой возможности, что со временем я поумнею (а может и наоборот), и они изменятся".

Каждый человек имеет свою историю, свои взгляды, опыт, программы, которые формируют его отношение к тем или иным вещам и событиям. Для того чтобы понять негативное отношение некоторых "товарищей" к так называемым субкультурам, рассмотрю Жизненный Цикл субкультуры.

Так уж построен человек, что всё-то ему надо. Например, бороться за что-то, причём порой неважно, за что именно и с кем.

Человек борется с пелёнок. В детстве за игрушки и мамино внимание, в подростковом возрасте - за уважение сверстников и свободу от родителей (признание его взрослым), мужчина борется за женщину, женщина за мужчину, работник за уважение сослуживцев, деньги, повышение и т.д., короче: зверь борется за кусок мяса. Но бывает так, что человек проигрывает битвы и больше не может сражаться за подобные ценности, - или наоборот, он добивается всего, чего хочет, и ему нужен новый враг, новое средство для реализации своего "Я" (или у кого там что).

Я являюсь "новым" человеком и уже осмелилась составить свою точку зрения на некоторые аспекты этого "безобразия". Я излагаю здесь свои собственные мысли для того, чтоб не повторять всем одно и тоже по тридцать три раза. Не исключаю и такой возможности, что со временем я поумнею (а может и наоборот), и они изменятся".

Каждый человек имеет свою историю, свои взгляды, опыт, программы, которые формируют его отношение к тем или иным вещам и событиям. Для того чтобы понять негативное отношение некоторых "товарищей" к так называемым субкультурам, рассмотрю Жизненный Цикл субкультуры.

Так уж построен человек, что всё-то ему надо. Например, бороться за что-то, причём порой неважно, за что именно и с кем.

Человек борется с пелёнок. В детстве за игрушки и мамино внимание, в подростковом возрасте - за уважение сверстников и свободу от родителей (признание его взрослым), мужчина борется за женщину, женщина за мужчину, работник за уважение сослуживцев, деньги, повышение и т.д., короче: зверь борется за кусок мяса. Но бывает так, что человек проигрывает битвы и больше не может сражаться за подобные ценности, - или наоборот, он добивается всего, чего хочет, и ему нужен новый враг, новое средство для реализации своего "Я" (или у кого там что).

В настоящее время в России действует целый ряд языческих движений и общин, ставящих своей целью возрождение исконной русской веры. Несмотря на то, что общая численность их членов значительно меньше числа последователей различных христианских и иных религиозных движений, их ряды постоянно пополняются новыми членами - истинными русскими патриотами. Русские язычники являются продолжателями длительного исторического процесса.

Современное язычество представляет собой комплексное мировоззрение, основа которого - путь личного самосовершенствования с использованием самостоятельного мышления. По мнению интеллектуалов, язычество - это Поэзия; в различных городах России, в последнее десятилетия, возникают языческие общины, которые ставят перед собой цель восстановления веры предков во всей ее полноте и соответствии современному пониманию.

За тысячу лет, язычество прошло путь от распада и забвения до научного, а после эстетического и, наконец, духовного возрождения. В свете этого, процесс становления славянского язычества кажется необратимым.

Язычество наследует все многообразие общения человека с духами и силами Природы, к которым обращались волхвы и простые люди прошлых веков. Все эти практики имеют место и в наше время.

Современное язычество представляет собой комплексное мировоззрение, основа которого - путь личного самосовершенствования с использованием самостоятельного мышления. По мнению интеллектуалов, язычество - это Поэзия; в различных городах России, в последнее десятилетия, возникают языческие общины, которые ставят перед собой цель восстановления веры предков во всей ее полноте и соответствии современному пониманию.

За тысячу лет, язычество прошло путь от распада и забвения до научного, а после эстетического и, наконец, духовного возрождения. В свете этого, процесс становления славянского язычества кажется необратимым.

Язычество наследует все многообразие общения человека с духами и силами Природы, к которым обращались волхвы и простые люди прошлых веков. Все эти практики имеют место и в наше время.

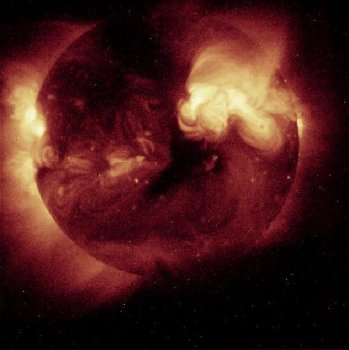

Самая внешняя, самая разреженная и самая горячая часть солнечной атмосферы – корона. Она прослеживается от солнечного лимба до расстояний в десятки солнечных радиусов. Несмотря на сильное гравитационное поле Солнца, это возможно благодаря огромным скоростям движения частиц, составляющих корону. Корона имеет температуру около миллиона градусов и состоит из высокоионизированного газа. Возможно, причиной такой высокой температуры являются поверхностные выбросы солнечного вещества в виде петель и арок. Миллионы колоссальных фонтанов переносят в корону вещество, нагретое в глубинных слоях Солнца.