Органоиды общего значения, имеющие одномембранный принцип строения. Впервые пероксисомы были выделены из печени и почек.

Форма: сферическая.

Размеры: у мелких 0,15–0,25 мкм, которые обнаруживаются во всех клетках; 0,3–1,5 мкм у крупных, которые находятся в клетках печени и почек.

Структура: пероксисома – это округлое тельце, окруженное по периферии одним слоем мембраны. Внутри располагается сердцевина в виде кристаллов, представленных фибриллами или трубочками, и гранулярный матрикс. Во фракциях пероксисом обнаруживаются ферменты, связанные с метаболизмом перекиси водорода – это различные оксидазы, выделенные из сердцевины, и каталаза, содержащаяся в матриксе. Каталаза составляет до 40% всех белков в пероксисоме и играет важную защитную роль.

Форма: сферическая.

Размеры: у мелких 0,15–0,25 мкм, которые обнаруживаются во всех клетках; 0,3–1,5 мкм у крупных, которые находятся в клетках печени и почек.

Структура: пероксисома – это округлое тельце, окруженное по периферии одним слоем мембраны. Внутри располагается сердцевина в виде кристаллов, представленных фибриллами или трубочками, и гранулярный матрикс. Во фракциях пероксисом обнаруживаются ферменты, связанные с метаболизмом перекиси водорода – это различные оксидазы, выделенные из сердцевины, и каталаза, содержащаяся в матриксе. Каталаза составляет до 40% всех белков в пероксисоме и играет важную защитную роль.

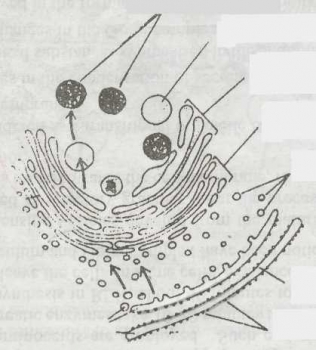

Органоиды общего значения, имеющие одномембранный принцип строения. В 1949 году группа биохимиков во главе с Де Дювом открыла лизосомы как мембранные внутриклеточные частицы.

Форма: сферическая.

Размеры: 0,2 – 1,0 мкм.

Структура: лизосома представляет собой пузырек, отграниченный от цитоплазмы однослойной мембраной, который несет более 60 протеолитических ферментов (20% из них сосредоточены на мембране лизосом, 80% – внутри).

Типы:

1) первичные лизосомы;

2) вторичные лизосомы (пищеварительные вакуоли);

3) остаточные тельца (телолизосомы);

4) аутофагосомы.

Форма: сферическая.

Размеры: 0,2 – 1,0 мкм.

Структура: лизосома представляет собой пузырек, отграниченный от цитоплазмы однослойной мембраной, который несет более 60 протеолитических ферментов (20% из них сосредоточены на мембране лизосом, 80% – внутри).

Типы:

1) первичные лизосомы;

2) вторичные лизосомы (пищеварительные вакуоли);

3) остаточные тельца (телолизосомы);

4) аутофагосомы.

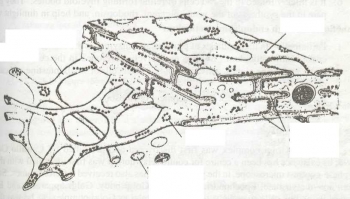

Органоид общего значения, имеющий одномембранный принцип строения. В 1898 году итальянский ученый Камилло Гольджи выявил и описал в нервных клетках образования, которые он назвал «внутренним сетчатым аппаратом».

Структурной и функциональной единицей комплекса Гольджи является диктиосома. В растительной клетке количество диктиосом больше, чем в животной.

На одну диктиосому приходятся 4–8 цистерн в виде уплощенных мешочков d = 0,05–10 нм. Цистерны располагаются одна над другой наподобие стопки блинов на расстоянии 25–30 нм друг от друга, никаких структурных связей между ними нет. Число диктиосом варьирует от одной до нескольких тысяч в зависимости от вида клетки. Это образование имеет чашеобразную форму и тесно связано с гладкой ЭПС.

Структурной и функциональной единицей комплекса Гольджи является диктиосома. В растительной клетке количество диктиосом больше, чем в животной.

На одну диктиосому приходятся 4–8 цистерн в виде уплощенных мешочков d = 0,05–10 нм. Цистерны располагаются одна над другой наподобие стопки блинов на расстоянии 25–30 нм друг от друга, никаких структурных связей между ними нет. Число диктиосом варьирует от одной до нескольких тысяч в зависимости от вида клетки. Это образование имеет чашеобразную форму и тесно связано с гладкой ЭПС.

Органоид общего значения, имеющий одномембранный принцип строения. В 1945 году К.Портер с сотрудниками увидел в электронном микроскопе большое число мелких вакуолей и каналов, соединяющихся друг с другом и образующих что-то наподобие рыхлой сети (ретикулум). Было видно, что стенки этих вакуолей и канальцев ограничены тонкими мембранами.

Структура: ЭПС представляет собой сеть из пузырьков, каналов, цистерн, густо оплетающих центральную часть цитоплазмы (эндоплазму) и занимающих 50-70 % ее объема.

Структура: ЭПС представляет собой сеть из пузырьков, каналов, цистерн, густо оплетающих центральную часть цитоплазмы (эндоплазму) и занимающих 50-70 % ее объема.

Цитоплазма (греч. citos – клетка, plazma – вылепленная) – это внутренняя среда клетки. Включает гиалоплазму, цитоскелет, органоиды и включения.

❇ Гиалоплазма (матрикс) заполняет пространство между плазмалеммой, ядерной оболочкой и другими внутриклеточными структурами. Это тонкозернистое, полупрозрачное, вязкое, студенистое вещество цитоплазмы.

Химический состав. Гиалоплазма – это коллоидный раствор с высоким содержанием воды и белков. Гиалоплазма способна переходить из золеобразного (жидкого) состояния в гелеобразное. Состав гиалоплазмы определяет осмотические свойства клетки.

Н2О 70 – 75%,

белки 10 – 20%,

липиды 1 – 5%,

углеводы 0,2 – 2%,

нуклеиновые кислоты 1 – 2%,

минеральные соединения 1 – 1,5%,

АТФ и другие низкомолекулярные органические вещества 0,1 – 0,5%.

❇ Гиалоплазма (матрикс) заполняет пространство между плазмалеммой, ядерной оболочкой и другими внутриклеточными структурами. Это тонкозернистое, полупрозрачное, вязкое, студенистое вещество цитоплазмы.

Химический состав. Гиалоплазма – это коллоидный раствор с высоким содержанием воды и белков. Гиалоплазма способна переходить из золеобразного (жидкого) состояния в гелеобразное. Состав гиалоплазмы определяет осмотические свойства клетки.

Н2О 70 – 75%,

белки 10 – 20%,

липиды 1 – 5%,

углеводы 0,2 – 2%,

нуклеиновые кислоты 1 – 2%,

минеральные соединения 1 – 1,5%,

АТФ и другие низкомолекулярные органические вещества 0,1 – 0,5%.

Снаружи любой клетки формируется поверхностный аппарат, включающий цитоплазматическую мембрану, надмембранный комплекс и субмембранные структуры.

Надмембранный комплекс. Наружная клеточная мембрана животных клеток покрыта слоем олигосахаридных цепей. Это углеводное покрытие мембраны называют гликокаликсом. Он выполняет рецепторную функцию.

У растительных клеток поверх наружной клеточной мембраны располагается плотный целлюлозный слой с порами, через которые осуществляется связь между соседними клетками посредством цитоплазматических мостиков.

Осмос – односторонний процесс проникновения воды через полупроницаемую мембрану из области с меньшей концентрацией раствора в область с более высокой концентрацией. Осмос обусловливает осмотическое давление.

Диализ – односторонняя диффузия растворенных веществ.

Раствор, в котором осмотическое давление такое же, как и в клетках, называют изотоническим. При погружении клетки в изотонический раствор её объем не изменяется. Изотонический раствор называют физиологическим – это 0,9% раствор хлорида натрия, который широко применяется в медицине при сильном обезвоживании и потери плазмы крови.

Раствор, осмотическое давление которого выше, чем в клетках, называют гипертоническим. Клетки в гипертоническом растворе теряют воду и сморщиваются. Гипертонические растворы широко применяются в медицине. Марлевая повязка, смоченная в гипертоническом растворе, хорошо впитывает гной.

Раствор, где концентрация солей ниже, чем в клетке, называют гипотоническим. При погружении клетки в такой раствор вода устремляется в нее. Клетка набухает, ее тургор увеличивается, и она может разрушиться. Гемолиз – разрушение клеток крови в гипотоническом растворе.

Осмотическое давление в организме человека в целом регулируется системой органов выделения.

Диализ – односторонняя диффузия растворенных веществ.

Раствор, в котором осмотическое давление такое же, как и в клетках, называют изотоническим. При погружении клетки в изотонический раствор её объем не изменяется. Изотонический раствор называют физиологическим – это 0,9% раствор хлорида натрия, который широко применяется в медицине при сильном обезвоживании и потери плазмы крови.

Раствор, осмотическое давление которого выше, чем в клетках, называют гипертоническим. Клетки в гипертоническом растворе теряют воду и сморщиваются. Гипертонические растворы широко применяются в медицине. Марлевая повязка, смоченная в гипертоническом растворе, хорошо впитывает гной.

Раствор, где концентрация солей ниже, чем в клетке, называют гипотоническим. При погружении клетки в такой раствор вода устремляется в нее. Клетка набухает, ее тургор увеличивается, и она может разрушиться. Гемолиз – разрушение клеток крови в гипотоническом растворе.

Осмотическое давление в организме человека в целом регулируется системой органов выделения.

1) Барьерная – плазмалемма отграничивает цитоплазму и ядро от внешней среды. Кроме того, мембрана делит внутреннее содержимое клетки на отсеки (компартменты), в которых зачастую протекают противоположные биохимические реакции.

2) Рецепторная (сигнальная) – благодаря важному свойству белковых молекул – денатурации, мембрана способна улавливать различные изменения в окружающей среде. Так, при воздействии на мембрану клетки различных средовых факторов (физических, химических, биологических) белки, входящие в ее состав, меняют свою пространственную конфигурацию, что служит своеобразным сигналом для клетки. Это обеспечивает связь с внешней средой, распознавание клеток и их ориентацию при формировании тканей и т.д. С этой функцией связана деятельность различных регуляторных систем и формирование иммунного ответа.

2) Рецепторная (сигнальная) – благодаря важному свойству белковых молекул – денатурации, мембрана способна улавливать различные изменения в окружающей среде. Так, при воздействии на мембрану клетки различных средовых факторов (физических, химических, биологических) белки, входящие в ее состав, меняют свою пространственную конфигурацию, что служит своеобразным сигналом для клетки. Это обеспечивает связь с внешней средой, распознавание клеток и их ориентацию при формировании тканей и т.д. С этой функцией связана деятельность различных регуляторных систем и формирование иммунного ответа.

1. Способность к самосборке. После разрушающих воздействий мембрана способна восстановить свою структуру, т.к. молекулы липидов на основе своих физико-химических свойств собираются в биполярный слой, в который затем встраиваются молекулы белков.

2. Текучесть. Мембрана не является жесткой структурой, большая часть входящих в её состав белков и липидов может перемещаться в плоскости мембраны, они постоянно флюктуируют за счет вращательных и колебательных движений. Это определяет большую скорость протекания химических реакций на мембране.

3. Полупроницаемость. Мембраны живых клеток пропускают, помимо воды, лишь определённые молекулы и ионы растворённых веществ. Это обеспечивает поддержание ионного и молекулярного состава клетки.

2. Текучесть. Мембрана не является жесткой структурой, большая часть входящих в её состав белков и липидов может перемещаться в плоскости мембраны, они постоянно флюктуируют за счет вращательных и колебательных движений. Это определяет большую скорость протекания химических реакций на мембране.

3. Полупроницаемость. Мембраны живых клеток пропускают, помимо воды, лишь определённые молекулы и ионы растворённых веществ. Это обеспечивает поддержание ионного и молекулярного состава клетки.

Цитоплазматическая мембрана или плазмалемма (лат. membrana – кожица, плёнка) – тончайшая пленка (7–10нм), отграничивающая внутреннее содержимое клетки от окружающей среды, видна только в электронный микроскоп.

По химической организации плазмалемма представляет липопротеидный комплекс – молекулы липидов и белков.

Её основу составляет липидный бислой, состоящий из фосфолипидов, кроме этого, в мембранах присутствуют гликолипиды и холестерол. Все они обладают свойством амфипатричности, т.е. у них есть гидрофильные («любящие воду») и гидрофобные («боящиеся воды») концы. Гидрофильные полярные «головки» липидных молекул (фосфатная группа) обращены кнаружи мембраны, а гидрофобные неполярные «хвосты» (остатки жирных кислот) – друг к другу, что создает биполярный липидный слой. Молекулы липидов подвижны и могут перемещаться в своем монослое или редко – из одного монослоя в другой. Монослои липидов обладают ассиметричностью, т. е. отличаются по составу липидов, что придает специфичность мембранам даже в пределах одной клетки. Бислой липидов может находиться в состоянии жидкого или твердого кристалла.

Вторым обязательным компонентом плазмалеммы являются белки. Многие мембранные белки способны перемещаться в плоскости мембраны или вращаться вокруг своей оси, но не могут переходить с одной стороны бислоя липидов на другой.

По химической организации плазмалемма представляет липопротеидный комплекс – молекулы липидов и белков.

Её основу составляет липидный бислой, состоящий из фосфолипидов, кроме этого, в мембранах присутствуют гликолипиды и холестерол. Все они обладают свойством амфипатричности, т.е. у них есть гидрофильные («любящие воду») и гидрофобные («боящиеся воды») концы. Гидрофильные полярные «головки» липидных молекул (фосфатная группа) обращены кнаружи мембраны, а гидрофобные неполярные «хвосты» (остатки жирных кислот) – друг к другу, что создает биполярный липидный слой. Молекулы липидов подвижны и могут перемещаться в своем монослое или редко – из одного монослоя в другой. Монослои липидов обладают ассиметричностью, т. е. отличаются по составу липидов, что придает специфичность мембранам даже в пределах одной клетки. Бислой липидов может находиться в состоянии жидкого или твердого кристалла.

Вторым обязательным компонентом плазмалеммы являются белки. Многие мембранные белки способны перемещаться в плоскости мембраны или вращаться вокруг своей оси, но не могут переходить с одной стороны бислоя липидов на другой.

Мыслительная деятельность всегда мотивирована.

В одном из исследований сравнивалось решение одних и тех же задач в разных условиях:

1. Выполнение в условиях нейтральной инструкции: «Решите эту задачу».

2. Решение задач в условиях соревнования

3. Решение задач в ситуации исследования умственной озарённости

Успешность решения повышалась от ситуации к ситуации.

Успех в решении задачи может зависеть от отношения к ней. Оценка задачи как интересной положительно влияет на её последующее решение, и наоборот.

Мышление неразрывно связано с характером, волей, чувствами.

Мышление различных людей отличается самостоятельностью, быстротой, критичностью.

В одном из исследований сравнивалось решение одних и тех же задач в разных условиях:

1. Выполнение в условиях нейтральной инструкции: «Решите эту задачу».

2. Решение задач в условиях соревнования

3. Решение задач в ситуации исследования умственной озарённости

Успешность решения повышалась от ситуации к ситуации.

Успех в решении задачи может зависеть от отношения к ней. Оценка задачи как интересной положительно влияет на её последующее решение, и наоборот.

Мышление неразрывно связано с характером, волей, чувствами.

Мышление различных людей отличается самостоятельностью, быстротой, критичностью.

Мышление возникает в случае необходимости понять что-либо, решить какую-либо задачу, ответить на вопрос.

Существует понятие проблемной ситуации, а также понятие задачи и учебной задачи. Необходимо различать эти понятия.

Проблемная ситуация - субъективное состояние непонимания. Оно может быть сформулировано в виде задачи с её условиями и вопросом. Учебные задачи ни в коем случае не могут быть проблемными для решающих, при достаточном уровне знания в частности.

Обсуждение вопроса - начало решения задачи, в ходе которого проверяются различные гипотезы, вероятности.

На пути правильного решения задачи могут возникать барьеры в различных формах:

1. Стереотипы мышления, порождающие шаблонность мышления. Эта особенность мышления хорошо проявляется в решении следующих задач. «Постройте четыре равных треугольника из шести спичек», «Пройдя через 4 точки – вершины квадрата, начертите три прямых, вернувшись в исходную точку». Решению задач мешают сложившиеся стереотипы мышления: треугольники должны быть на плоскости, соединяя точки не выходить за пределы квадрата. Преодоление этих стереотипов для первой задачи заключается в построении треугольников со смежными сторонами в пространстве, для второй задачи оно связано с переформулированием её условий и состоит в том, чтобы вписать четыре точки в треугольник

2.Установка. Установка формируется в опыте и не осознается человеком.

Исследуемые решают последовательно ряд схожих арифметических задач: «Имеются три сосуда ёмкостью 21, 127 и 3 литра. Как с их помощью отмерить 100 литров воды?». И после нескольких таких же предлагают следующее: «Имеются три сосуда ёмкостью 23, 40, 3 литра. Как отмерить с их помощью 20 литров воды?». Решение: 40-23+3. Те, кто не решал предыдущих задач, решили так: 23-3.

Существует понятие проблемной ситуации, а также понятие задачи и учебной задачи. Необходимо различать эти понятия.

Проблемная ситуация - субъективное состояние непонимания. Оно может быть сформулировано в виде задачи с её условиями и вопросом. Учебные задачи ни в коем случае не могут быть проблемными для решающих, при достаточном уровне знания в частности.

Обсуждение вопроса - начало решения задачи, в ходе которого проверяются различные гипотезы, вероятности.

На пути правильного решения задачи могут возникать барьеры в различных формах:

1. Стереотипы мышления, порождающие шаблонность мышления. Эта особенность мышления хорошо проявляется в решении следующих задач. «Постройте четыре равных треугольника из шести спичек», «Пройдя через 4 точки – вершины квадрата, начертите три прямых, вернувшись в исходную точку». Решению задач мешают сложившиеся стереотипы мышления: треугольники должны быть на плоскости, соединяя точки не выходить за пределы квадрата. Преодоление этих стереотипов для первой задачи заключается в построении треугольников со смежными сторонами в пространстве, для второй задачи оно связано с переформулированием её условий и состоит в том, чтобы вписать четыре точки в треугольник

2.Установка. Установка формируется в опыте и не осознается человеком.

Исследуемые решают последовательно ряд схожих арифметических задач: «Имеются три сосуда ёмкостью 21, 127 и 3 литра. Как с их помощью отмерить 100 литров воды?». И после нескольких таких же предлагают следующее: «Имеются три сосуда ёмкостью 23, 40, 3 литра. Как отмерить с их помощью 20 литров воды?». Решение: 40-23+3. Те, кто не решал предыдущих задач, решили так: 23-3.