Философское знание основано на особых философских понятиях и категориях.

Любое знание, которым владеет человек, основано на тех или иных понятиях. Сами понятия представляют собой абстракции, что означает, что их содержание не представляет собой конкретного наглядного образа, а выступает образом обобщающим, абстрактным. В абстракции человек отвлекается от каких-то черт или особенностей явлений или процессов, выделяя наиболее общее и существенное. Любое понятие – человек, страна, студент, растение и пр. – это абстракция. Конечно, при этом всегда остается вопрос о том, насколько истинна та или иная абстракция.

Философские абстракции – это особые абстракции. Абстрактность философских понятий, абстрактность всего философского знания в целом носит предельно возможный на каждом уровне познания характер. Философские понятия – это знание всеобщее, содержащее в себе максимальную степень обобщения, отвлечения от случайного и несущественного и сосредоточивания на существенном и всеобщем. В самом деле, именно такими характеристиками обладают такие понятия, как материя, сознание, движение, пространство, время, жизнь, качество, количество, сущность и т.д. Все эти понятия – философские абстракции, ввиду своей предельной общности называемые философскими категориями. Многие философские понятия объединяются в некоторые системы – категории познания (объект познания и субъект познания, истина и её критерии, истина и практика и пр.), онтологические категории (бытие, материя, движение, пространство и время и др.), категории диалектики (сущность и явление, противоречие, качество и количество, отрицание, развитие, соотношение объективного и субъективного и др.). Особенно плодотворно работал в области создания системы категорий великий философ античности Аристотель.

Любое знание, которым владеет человек, основано на тех или иных понятиях. Сами понятия представляют собой абстракции, что означает, что их содержание не представляет собой конкретного наглядного образа, а выступает образом обобщающим, абстрактным. В абстракции человек отвлекается от каких-то черт или особенностей явлений или процессов, выделяя наиболее общее и существенное. Любое понятие – человек, страна, студент, растение и пр. – это абстракция. Конечно, при этом всегда остается вопрос о том, насколько истинна та или иная абстракция.

Философские абстракции – это особые абстракции. Абстрактность философских понятий, абстрактность всего философского знания в целом носит предельно возможный на каждом уровне познания характер. Философские понятия – это знание всеобщее, содержащее в себе максимальную степень обобщения, отвлечения от случайного и несущественного и сосредоточивания на существенном и всеобщем. В самом деле, именно такими характеристиками обладают такие понятия, как материя, сознание, движение, пространство, время, жизнь, качество, количество, сущность и т.д. Все эти понятия – философские абстракции, ввиду своей предельной общности называемые философскими категориями. Многие философские понятия объединяются в некоторые системы – категории познания (объект познания и субъект познания, истина и её критерии, истина и практика и пр.), онтологические категории (бытие, материя, движение, пространство и время и др.), категории диалектики (сущность и явление, противоречие, качество и количество, отрицание, развитие, соотношение объективного и субъективного и др.). Особенно плодотворно работал в области создания системы категорий великий философ античности Аристотель.

Две особенности философского знания необходимо иметь в виду, прежде всего, когда стоит задача понять, что такое философия.

Первая состоит в том, что в процессе развития философии как не просто постижения жизни, а стремления философии к раскрытию наиболее существенного и определяющего в жизни, то есть в процессе формирования мудрости как характеристики человеческой культуры, в философском знании формируется комплекс проблем, посредством которых осуществляется философское познание мира. И, что особенно важно при этом понять, эти проблемы решаются на протяжении всего развития философии, в процессе развертывания её истории – то есть истории философии. Эти проблемы не исчезают, они не имеют окончательного решения. Их называют «вечными философскими вопросами». Они вечны, потому что они выражают самое глубинное в жизни, а это глубинное бесконечно по своему содержанию и бесконечно меняется с течением времени.

Что это за проблемы? Это проблемы смысла жизни, смысла существования человечества и человека, проблемы счастья и несчастья, проблемы возможности достижения истины и способов познания, проблемы добра и зла, соотношения конечного и бесконечного, рационального и иррационального, объективного и субъективного и т.д. Философия продвигается в понимании этих проблем и способов их решения, но любые философские достижения содержат в себе немало новых вопросов, вытекающих из этих, уже достигнутых, результатов. Человечество обогащается этими результатами, вместе с тем все больше обременяясь новыми вопросами. Подобная сложная познавательная ситуация рассматривается в философии как выражение диалектики философского познания бытия.

Первая состоит в том, что в процессе развития философии как не просто постижения жизни, а стремления философии к раскрытию наиболее существенного и определяющего в жизни, то есть в процессе формирования мудрости как характеристики человеческой культуры, в философском знании формируется комплекс проблем, посредством которых осуществляется философское познание мира. И, что особенно важно при этом понять, эти проблемы решаются на протяжении всего развития философии, в процессе развертывания её истории – то есть истории философии. Эти проблемы не исчезают, они не имеют окончательного решения. Их называют «вечными философскими вопросами». Они вечны, потому что они выражают самое глубинное в жизни, а это глубинное бесконечно по своему содержанию и бесконечно меняется с течением времени.

Что это за проблемы? Это проблемы смысла жизни, смысла существования человечества и человека, проблемы счастья и несчастья, проблемы возможности достижения истины и способов познания, проблемы добра и зла, соотношения конечного и бесконечного, рационального и иррационального, объективного и субъективного и т.д. Философия продвигается в понимании этих проблем и способов их решения, но любые философские достижения содержат в себе немало новых вопросов, вытекающих из этих, уже достигнутых, результатов. Человечество обогащается этими результатами, вместе с тем все больше обременяясь новыми вопросами. Подобная сложная познавательная ситуация рассматривается в философии как выражение диалектики философского познания бытия.

Философия как теоретическое знание зародилась много столетий тому назад. Принято считать началом возникновения философии VII-VI вв. до н.э., а местом возникновения – древнюю Грецию.

Философия прошла в своем развитии долгий путь, претерпевала изменения в своем содержании, в той роли, которую она играла в культуре и в обществе в целом. Происходили изменения и в понимании самой философии, круга её основных проблем, традиций, существующих в философском знании. Но при всех изменениях, происходивших с философией, оставались неизменными по своей сути и вечно актуальными её основополагающие проблемы. В числе этих проблем – проблема понимания того, что такое философия.

При изучении любой науки мы прежде всего исходим из того, что является предметом этой науки. И, конечно, ответ на этот вопрос не представляет собой самой трудной проблемы для этой науки. Безусловно, этот ответ меняется с развитием науки, многие идеи уточняются и изменяются в своем содержании, что-то даже является предметом обсуждений среди ученых, но формулировка проблемы того, что изучает, к примеру, физика, химия, биология и т.д., обладает достаточной степенью определенности и четкости. Это связано с тем, что все эти науки являются конкретными науками, и предмет их изучения также конкретен.

Философия прошла в своем развитии долгий путь, претерпевала изменения в своем содержании, в той роли, которую она играла в культуре и в обществе в целом. Происходили изменения и в понимании самой философии, круга её основных проблем, традиций, существующих в философском знании. Но при всех изменениях, происходивших с философией, оставались неизменными по своей сути и вечно актуальными её основополагающие проблемы. В числе этих проблем – проблема понимания того, что такое философия.

При изучении любой науки мы прежде всего исходим из того, что является предметом этой науки. И, конечно, ответ на этот вопрос не представляет собой самой трудной проблемы для этой науки. Безусловно, этот ответ меняется с развитием науки, многие идеи уточняются и изменяются в своем содержании, что-то даже является предметом обсуждений среди ученых, но формулировка проблемы того, что изучает, к примеру, физика, химия, биология и т.д., обладает достаточной степенью определенности и четкости. Это связано с тем, что все эти науки являются конкретными науками, и предмет их изучения также конкретен.

Иногда какого-то человека называют философом, если он, представляя собой нефилософскую сферу духовной культуры, то есть будучи писателем, художником, музыкантом, ученым, тем не менее поднимается в своих обобщениях до серьезных философских выводов. Такая ситуация нуждается в уточнениях и, безусловно, конкретизациях.

Выдающиеся писатели, ученые, деятели различных областей культуры очень часто органично входят в область философии. Достаточно сослаться на Достоевского, Пушкина, Л.Толстого, Шекспира, Ломоносова, Менделеева, Гейзенберга, Ньютона, Пуанкаре и многих других. Их философские идеи представляют собой часть философского знания в целом.

Некоторые представители культуры, уникальные в своей профессиональной деятельности, не могут не философствовать, воплощая собой ту неразрывную органичную связь, которая существует между различными гранями духовной культуры. Как правило, большие художники в широком смысле этого слова и большие ученые не существуют в изоляции от философского знания и интересны своими философскими заключениями.

Нельзя забывать и о том, что некоторые ученые одновременно были и философами. Например, Декарт, Лейбниц.

Вместе с тем, говоря о разных типах философствования необходимо прежде всего разобраться в том, что такое собственно философия как самостоятельная и неотъемлемая часть культуры. Это необходимо как для понимания специфики философского знания, так и адекватного истолкования различных способов философствования.

Выдающиеся писатели, ученые, деятели различных областей культуры очень часто органично входят в область философии. Достаточно сослаться на Достоевского, Пушкина, Л.Толстого, Шекспира, Ломоносова, Менделеева, Гейзенберга, Ньютона, Пуанкаре и многих других. Их философские идеи представляют собой часть философского знания в целом.

Некоторые представители культуры, уникальные в своей профессиональной деятельности, не могут не философствовать, воплощая собой ту неразрывную органичную связь, которая существует между различными гранями духовной культуры. Как правило, большие художники в широком смысле этого слова и большие ученые не существуют в изоляции от философского знания и интересны своими философскими заключениями.

Нельзя забывать и о том, что некоторые ученые одновременно были и философами. Например, Декарт, Лейбниц.

Вместе с тем, говоря о разных типах философствования необходимо прежде всего разобраться в том, что такое собственно философия как самостоятельная и неотъемлемая часть культуры. Это необходимо как для понимания специфики философского знания, так и адекватного истолкования различных способов философствования.

О том, что существует такой вид знания, как философия, знает практически любой грамотный человек. Слово «философия» может употребляться людьми в самых разных ситуациях, и чаще всего это ситуации, когда люди начинают размышлять о чем-либо важном для них или рассуждать на какие-то достаточно общие, иногда отвлеченные темы. В таких случаях говорят, что рассуждающий подобным образом человек философствует. Это пример так называемой «обыденной философии». В той или иной степени практически все люди как-то причастны обыденной философии. Рассуждая о конкретных событиях нашей жизни, мы не можем не обобщать, размышляя о других людях или о самом себе, мы не можем не сравнивать, соотносить свои суждения с теми или иными принципами и пр. Люди начинают подобным образом философствовать, начиная с детства.

«Обыденная философия» выражает подлинно разумное в человеке: его потребность в истинном знании, его стремление к теоретическому самовыражению, его способность выйти за рамки конкретных событий и многое другое, что присуще только человеку. Можно сказать, что существование «обыденной философии» это проявление общечеловеческой потребности в философском знании и доступная форма реализации этой потребности.

«Обыденная философия» выражает подлинно разумное в человеке: его потребность в истинном знании, его стремление к теоретическому самовыражению, его способность выйти за рамки конкретных событий и многое другое, что присуще только человеку. Можно сказать, что существование «обыденной философии» это проявление общечеловеческой потребности в философском знании и доступная форма реализации этой потребности.

Остеокальцин: 1) содержит 3 остатка γ-КГК → связывает Са 2+ ; 2) прочно связан с апатитом; 3) участвует в росте кристаллов.

Костный сиалопротеин: 1) содержит трипептид АРГ-ГЛИ-АСП (R-G-D) → способен связываться с другими клетками, макромолекулами и рецепторами клеточных мембран; 2) через специальный рецептор (10 остатков ГЛУ) связывается с Са 2+; 3) относится к фосфопротеинам, тесно связан с клетками и апатитом; 4) присоединяет остеобласты к кости в период ее синтеза.

Остеопонтин: 1) содержит трипептид R-G-D; 2) связывается с Са 2+; 3) прочно связан с апатитом.

Остеонектин: 1) имеет Са-связывающий домен, хотя в нем и нет γ-КГК; 2) связывается с коллагеном и апатитом.

Тромбоспондин: 1) содержит трипептид R-G-D; 2) связывается с поверхностями клеток и другими белками костной ткани.

Костный кислый гликопротеин: участвует в минерализации костной ткани.

В основе этого процесса — образование кристаллов апатита с участием фосфата кальция. В организме внеклеточная жидкость перенасыщена фосфатом кальция и он начинает осаждаться. Выделяют 2 стадии осаждения фосфата кальция:

▪нуклеация — образование плотного осадка (ядра);

▪рост кристаллов из ядра — эпитаксис.

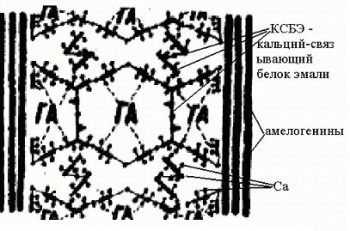

Нуклеация бывает гомогенная (кристаллы образуются без участия другой фазы) и гетерогенная (образование кристаллов инициирует другая фаза, играющая роль матрицы- затравки). Матрица может и направлять рост кристаллов. Роль матрицы выполняют протеогликаны, гликозаминогликаны, Са-связывающие белки: фосфопротеины и белки, содержащие γ-карбоксиглутаминовую кислоту (γ-КГК), для синтеза которой нужен витамин К.

Теории минерализации костной ткани и твердых тканей зуба:

1)физико-химическая, в основе которой лежат названные выше 2 стадии;

2)ферментная: щелочная фосфатаза костной ткани гидролизует фосфорорганические эфиры, в результате этого освобождается фосфат-ион, что при наличии кальция и матрицы вызывает рост кристаллов ГА;

3)смешанная: сначала синтезируется внеклеточный матрикс, а затем наступает этап минерализации из-за перенасыщенного состояния раствора фосфата кальция и наличия матрицы.

▪нуклеация — образование плотного осадка (ядра);

▪рост кристаллов из ядра — эпитаксис.

Нуклеация бывает гомогенная (кристаллы образуются без участия другой фазы) и гетерогенная (образование кристаллов инициирует другая фаза, играющая роль матрицы- затравки). Матрица может и направлять рост кристаллов. Роль матрицы выполняют протеогликаны, гликозаминогликаны, Са-связывающие белки: фосфопротеины и белки, содержащие γ-карбоксиглутаминовую кислоту (γ-КГК), для синтеза которой нужен витамин К.

Теории минерализации костной ткани и твердых тканей зуба:

1)физико-химическая, в основе которой лежат названные выше 2 стадии;

2)ферментная: щелочная фосфатаза костной ткани гидролизует фосфорорганические эфиры, в результате этого освобождается фосфат-ион, что при наличии кальция и матрицы вызывает рост кристаллов ГА;

3)смешанная: сначала синтезируется внеклеточный матрикс, а затем наступает этап минерализации из-за перенасыщенного состояния раствора фосфата кальция и наличия матрицы.

1. Защитная.

2. Минерализующая: поставщик минеральных веществ и микроэлементов в эмаль, поддерживает ее оптимальный химический состав и препятствует выходу минеральных веществ из эмали. В зрелых зубах поддерживается подвижное равновесие двух процессов: растворение эмали и ее минерализация. Константа растворимости апатитов эмали в физиологических условиях сдвинута в сторону образования кристаллов. Растворимость их зависит от концентрации ионов кальция и фосфора, рН среды, ионной силы слюны.

3. Очищающая.

4. Пищеварительная.

5. Регуляторная.

6. Выделительная.

2. Минерализующая: поставщик минеральных веществ и микроэлементов в эмаль, поддерживает ее оптимальный химический состав и препятствует выходу минеральных веществ из эмали. В зрелых зубах поддерживается подвижное равновесие двух процессов: растворение эмали и ее минерализация. Константа растворимости апатитов эмали в физиологических условиях сдвинута в сторону образования кристаллов. Растворимость их зависит от концентрации ионов кальция и фосфора, рН среды, ионной силы слюны.

3. Очищающая.

4. Пищеварительная.

5. Регуляторная.

6. Выделительная.

Муцины — защитные белки: защищают поверхность зуба от бактериального загрязнения и от растворения фосфатов кальция, придают вязкость слюне, связывая много воды.

Цистатины: ингибируют бактериальные протеазы и протеазы периодонтальных тканей.

Гистатины: богаты ГИС и являются мощными ингибиторами роста Candida albicans и Str. mutans.

Белки, богатые ПРО: содержат много Н3РО4, из-за «–» заряда тормозят рост кристаллов в слюне, связывая Са2+.

Лактоферрин: способен связывать ионы железа, лишая бактерии этого важного элемента и ограничивая их рост, хотя некоторые бактерии способны усваивать и такое, связанное с лактоферрином, железо.

Цистатины: ингибируют бактериальные протеазы и протеазы периодонтальных тканей.

Гистатины: богаты ГИС и являются мощными ингибиторами роста Candida albicans и Str. mutans.

Белки, богатые ПРО: содержат много Н3РО4, из-за «–» заряда тормозят рост кристаллов в слюне, связывая Са2+.

Лактоферрин: способен связывать ионы железа, лишая бактерии этого важного элемента и ограничивая их рост, хотя некоторые бактерии способны усваивать и такое, связанное с лактоферрином, железо.

Кутикула — после прорезывания зубов теряется.

Пелликула — тонкий слой органического материала, содержащего небольшое количество бактерий. Играет защитную функцию: многократно снижает растворимость эмали и предохраняет эмаль от повреждающего действия органических кислот. Полностью восстанавливается через 20 мин после чистки зубов, не исчезает в процессе жевания.

Зубной налет (зубная бляшка). Зубная бляшка — невидимый зубной налет. Покрыт мукоидной пленкой, поэтому устойчив к смыванию слюной и полосканию рта. Легко снимается зубной щеткой, не стирается при пережевывании пищи (исключение — твердая пища). Начинает накапливаться через 2 часа после чистки зубов. Это слой органической матрицы и бактериальных клеток на поверхности пелликулы. В зубном налете 80 % воды, 20 % — сухой остаток, из которого 40 % — минеральные вещества, а 60 % — органические. Минеральные вещества — гидрокси- и фторапатиты, СаF2. Из органических веществ главное значение имеют полисахариды: глюканы, леваны и гетерополисахариды. Зубной налет — обязательное условие развития кариеса. Быстрому образованию зубного налета способствует наличие в пище сахарозы. Компенсировать снижение рН зубного налета после приема пищи можно, стимулируя слюноотделение путем жевания сыра, орехов, жевательной резинки без сахара и с карбамидом: при этом увеличивается нейтрализующая сила слюны за счет гидрокарбонатного буфера и азотистых соединений (мочевина) и зубной налет превращается в щелочные продукты.

Пелликула — тонкий слой органического материала, содержащего небольшое количество бактерий. Играет защитную функцию: многократно снижает растворимость эмали и предохраняет эмаль от повреждающего действия органических кислот. Полностью восстанавливается через 20 мин после чистки зубов, не исчезает в процессе жевания.

Зубной налет (зубная бляшка). Зубная бляшка — невидимый зубной налет. Покрыт мукоидной пленкой, поэтому устойчив к смыванию слюной и полосканию рта. Легко снимается зубной щеткой, не стирается при пережевывании пищи (исключение — твердая пища). Начинает накапливаться через 2 часа после чистки зубов. Это слой органической матрицы и бактериальных клеток на поверхности пелликулы. В зубном налете 80 % воды, 20 % — сухой остаток, из которого 40 % — минеральные вещества, а 60 % — органические. Минеральные вещества — гидрокси- и фторапатиты, СаF2. Из органических веществ главное значение имеют полисахариды: глюканы, леваны и гетерополисахариды. Зубной налет — обязательное условие развития кариеса. Быстрому образованию зубного налета способствует наличие в пище сахарозы. Компенсировать снижение рН зубного налета после приема пищи можно, стимулируя слюноотделение путем жевания сыра, орехов, жевательной резинки без сахара и с карбамидом: при этом увеличивается нейтрализующая сила слюны за счет гидрокарбонатного буфера и азотистых соединений (мочевина) и зубной налет превращается в щелочные продукты.

По происхождению делятся на: 1) железистые; 2) лейкоцитарные; 3) микробные.

Лизоцим: бактерицидное действие основано на том, что он гидролизует гликозидную связь в гетерополисахаридах микробной оболочки и вызывает агрегацию бактерий, уменьшая их адгезию к поверхности зубов.

Пероксидазы: обязательное условие действия — наличие Н2О2 и анионов CNS‾ , Cl‾, из которых образуются ОCNS‾ и НОCl‾, действующие на аминокислоты микроорганизмов. Такие аминокислоты превращаются в токсичные альдегиды и оказывают повреждающее действие на микробы.

Нуклеазы — кислые и щелочные ДНКаза и РНКаза. Замедляют рост и размножение многих микроорганизмов в полости рта.

Десневая жидкость — это жидкое содержимое десневой бороздки. Представляет собой физиологическую среду сложного состава, содержащую лейкоциты, эпителий, микроорганизмы, электролиты, белки, ферменты. За сутки в ротовую полость поступает 0,5–2,5 мл десневой жидкости. В условиях здорового периодонта десневая жидкость — транссудат сыворотки крови, при поражении периодонта — экссудат, который образуется из-за повышения проницаемости сосудов и содержит продукты метаболизма бактерий и зубного налета.

Зубной ликвор — это жидкость, заполняющая свободные пространства всех зубных тканей. Включает в себя дентиновую и эмалевую (свободная вода эмали) жидкости. Именно через зубной ликвор и поступают все необходимые вещества для трофики зубных тканей. Белковый состав подобен белкам плазмы крови. В состав зубного ликвора входят и другие органические и неорганические молекулы. Дентиновая и эмалевая жидкости тесно связаны между собой: из дентиновой жидкости в эмалевую фильтруются различные вещества.

Лизоцим: бактерицидное действие основано на том, что он гидролизует гликозидную связь в гетерополисахаридах микробной оболочки и вызывает агрегацию бактерий, уменьшая их адгезию к поверхности зубов.

Пероксидазы: обязательное условие действия — наличие Н2О2 и анионов CNS‾ , Cl‾, из которых образуются ОCNS‾ и НОCl‾, действующие на аминокислоты микроорганизмов. Такие аминокислоты превращаются в токсичные альдегиды и оказывают повреждающее действие на микробы.

Нуклеазы — кислые и щелочные ДНКаза и РНКаза. Замедляют рост и размножение многих микроорганизмов в полости рта.

Десневая жидкость — это жидкое содержимое десневой бороздки. Представляет собой физиологическую среду сложного состава, содержащую лейкоциты, эпителий, микроорганизмы, электролиты, белки, ферменты. За сутки в ротовую полость поступает 0,5–2,5 мл десневой жидкости. В условиях здорового периодонта десневая жидкость — транссудат сыворотки крови, при поражении периодонта — экссудат, который образуется из-за повышения проницаемости сосудов и содержит продукты метаболизма бактерий и зубного налета.

Зубной ликвор — это жидкость, заполняющая свободные пространства всех зубных тканей. Включает в себя дентиновую и эмалевую (свободная вода эмали) жидкости. Именно через зубной ликвор и поступают все необходимые вещества для трофики зубных тканей. Белковый состав подобен белкам плазмы крови. В состав зубного ликвора входят и другие органические и неорганические молекулы. Дентиновая и эмалевая жидкости тесно связаны между собой: из дентиновой жидкости в эмалевую фильтруются различные вещества.

1. 99 % F в виде фторапатита входит в состав костей и зубов, придает им прочность и кислотоустойчивость.

2. Стимулирует реминерализацию костей и зубов (поступление в них кальция и фосфора).

3. Стимулирует синтез костной ткани, иммунитет (в том числе полости рта), гемопоэз.

4. Блокирует енолазу микроорганизмов (прекращается синтез лактата, который снижает рН ротовой жидкости) и синтез микроорганизмами внеклеточных полисахаридов.

5. Изменяет электрический потенциал поверхности эмали и препятствует адгезии бактерий к эмали.

Концентрация F выражается в мг/л и ppm (parts per million): 1 мг/л = 1 ppm; 1 % = 10000 ppm.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1994 г.:

за оптимум принято количество F, приближающееся к 4 мг/сут (1,5–4 мг/сут);

1,2 мг F — из воды (30 %); 2,0 мг — из пищи (50 %); 0,8 мг — из воздуха (20 %);

в жарких странах F в воде должно быть 0,5–0,8 мг/л, с умеренным климатом — 0,8– 1,0 мг/л, в северных — 1,0–1,2 мг/л.

Больше всего F в морепродуктах, зеленом и черном чае, красном вине. Много F в районах комбинатов по выпуску фосфорных удобрений, сжигания каменного угля.

2. Стимулирует реминерализацию костей и зубов (поступление в них кальция и фосфора).

3. Стимулирует синтез костной ткани, иммунитет (в том числе полости рта), гемопоэз.

4. Блокирует енолазу микроорганизмов (прекращается синтез лактата, который снижает рН ротовой жидкости) и синтез микроорганизмами внеклеточных полисахаридов.

5. Изменяет электрический потенциал поверхности эмали и препятствует адгезии бактерий к эмали.

Концентрация F выражается в мг/л и ppm (parts per million): 1 мг/л = 1 ppm; 1 % = 10000 ppm.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1994 г.:

за оптимум принято количество F, приближающееся к 4 мг/сут (1,5–4 мг/сут);

1,2 мг F — из воды (30 %); 2,0 мг — из пищи (50 %); 0,8 мг — из воздуха (20 %);

в жарких странах F в воде должно быть 0,5–0,8 мг/л, с умеренным климатом — 0,8– 1,0 мг/л, в северных — 1,0–1,2 мг/л.

Больше всего F в морепродуктах, зеленом и черном чае, красном вине. Много F в районах комбинатов по выпуску фосфорных удобрений, сжигания каменного угля.