Внешняя мембрана митохондрий – играет разграничитель ную роль, в ней содержатся ферменты удлинения насыщенных жирных кислот, кинуренин гидроксилаза, МАО (маркерный фермент) и др. Межмембранное пространство (ММП) – содержит аденилатциклазу и нуклеозиддифосфаткиназу). Внутренняя мембрана содержит ферменты тканевого дыхания. Маркерный фермент цитохромоксидаза. Матрикс (М) содер жит ферменты ЦТК, βокисления жирных кислот, декарбоксилирования альфа–кетокислот.

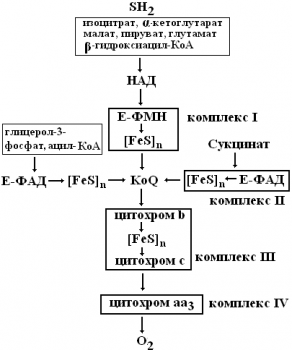

Дыхательня цепь – это система ферментов и коферментов, которые принимают уча стие в транспорте электронов и протонов от окисляемого субстрата к кислороду. Дыхатель ная цепь включает: а) ферменты: НАД или ФМН(ФАД)зависимые дегидрогеназы; цито хромы (гемопротеины, содержащие простетическую группу гем); б) коферменты: НАД, ФМН, КоQ, гем. в) електронотранспортные белки (железосерные белки).

Дыхательня цепь – это система ферментов и коферментов, которые принимают уча стие в транспорте электронов и протонов от окисляемого субстрата к кислороду. Дыхатель ная цепь включает: а) ферменты: НАД или ФМН(ФАД)зависимые дегидрогеназы; цито хромы (гемопротеины, содержащие простетическую группу гем); б) коферменты: НАД, ФМН, КоQ, гем. в) електронотранспортные белки (железосерные белки).

История развития учения о биологическом окислении

1. Теория активации кислорода (А.Н.Бах). Согласно этой теории непосредственным агентом, окисляющим субстрат является активированный кислород. Активация молекуляр ного кислорода осуществляется особыми ферментами оксигеназами и ведет к образованию реакционноспособных пероксидов, которые при участии ферментов пероксидаз и взаи модействуют с субстратом.

В дальнейшем оказалось, что действительно в клетках существует ферменты, способные активировать молекулярный кислород и использовать его для окисления ряда веществ. Су ществуют ферменты монооксигеназы, которые присоединяют к субстрату один атом кисло рода (SH +1/2 O2 → SOH ) и диоксигеназы, которые присоединяют к субстрату 2 атома ки слорода (S + O2 → SO2). Монооксигеназы и диоксигеназы катализируют реакции гидрокси лирования стероидов, ксенобиотиков, образование простагландинов и лейкотриенов, но не принимают участия в процессах биологического окисления в митохондриях.

1. Теория активации кислорода (А.Н.Бах). Согласно этой теории непосредственным агентом, окисляющим субстрат является активированный кислород. Активация молекуляр ного кислорода осуществляется особыми ферментами оксигеназами и ведет к образованию реакционноспособных пероксидов, которые при участии ферментов пероксидаз и взаи модействуют с субстратом.

В дальнейшем оказалось, что действительно в клетках существует ферменты, способные активировать молекулярный кислород и использовать его для окисления ряда веществ. Су ществуют ферменты монооксигеназы, которые присоединяют к субстрату один атом кисло рода (SH +1/2 O2 → SOH ) и диоксигеназы, которые присоединяют к субстрату 2 атома ки слорода (S + O2 → SO2). Монооксигеназы и диоксигеназы катализируют реакции гидрокси лирования стероидов, ксенобиотиков, образование простагландинов и лейкотриенов, но не принимают участия в процессах биологического окисления в митохондриях.

Биологическое окисление это процесс окисления биологических веществ с выделением энергии.

Тканевое дыхание – процесс поглощения кислорода (О2) тканями при окислении орга нического субстрата с выделением углекислого газа (СО2) и воды (Н2О). Окислительное фосфорилирование это синтез АТФ сопряженный с тканевым дыханием.

Основным топливом при биологическом окислении является водород. Известно, что ре акция окисление водорода кислородом в газовой среде сопровождается выделением большо го количества энергии, сопровождаемым взрывом и пламенем. Эволюция живых организмов привела к тому, что реакция окисления водорода до воды оказалась разделенной на отдель ные этапы, что обеспечивает постепенное высвобождение энергии в процессе биологическо го окисления. При этом часть полученной энергии рассеивается в виде тепла (около 60%) а другая часть (около 40%) аккумулируется в молекулах АТФ.

Тканевое дыхание – процесс поглощения кислорода (О2) тканями при окислении орга нического субстрата с выделением углекислого газа (СО2) и воды (Н2О). Окислительное фосфорилирование это синтез АТФ сопряженный с тканевым дыханием.

Основным топливом при биологическом окислении является водород. Известно, что ре акция окисление водорода кислородом в газовой среде сопровождается выделением большо го количества энергии, сопровождаемым взрывом и пламенем. Эволюция живых организмов привела к тому, что реакция окисления водорода до воды оказалась разделенной на отдель ные этапы, что обеспечивает постепенное высвобождение энергии в процессе биологическо го окисления. При этом часть полученной энергии рассеивается в виде тепла (около 60%) а другая часть (около 40%) аккумулируется в молекулах АТФ.

Анаплеротические реакции – это реакции клеточного метаболизма, повышающие кон центрацию субстратов ЦТК, образуя их в других метаболических путях.

Например:

1.Образование α кетоглутарата и оксалоацетата в реакциях трансаминирования аминокислот;

2.Образование α–кетоглутарата в глутаматдегидрогеназной реакции;

3.Образование ок салоацетата из пирувата в пируваткарбоксилазной реакции.

Например:

1.Образование α кетоглутарата и оксалоацетата в реакциях трансаминирования аминокислот;

2.Образование α–кетоглутарата в глутаматдегидрогеназной реакции;

3.Образование ок салоацетата из пирувата в пируваткарбоксилазной реакции.

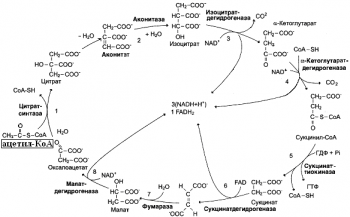

Гидрогендонорное. Реакции дегидрирования происходящие в ЦТК служат источни ком атомов водорода (НАДН2) для дыхательной цепи. В ЦТК образуется и НАДФН2 (НАДФ зависимые изоцитрат и малатдегидрогеназы), который далее используется как восстанови тель при синтезе жирных кислот, стероидных гормонов, окислении ксенобиотиков.

Энергетический баланс ЦТК. В ЦТК образуется 2 молекулы СО2 (в изоцитратдегид рогеназной и αкетоглутаратдегидрогеназной реакциях) и 3 молекулы НАДН2 и одна молекула ФАДН2. Окисление НАДН2 в дыхательной цепи митохондрий дает по 3 молекулы АТФ на каждую молекулу НАДН2 и по 2 молекулы АТФ на каждую молекулу ФАДН2. Одна мо лекула АТФ образуется за счет субстратного фосфорилирования на этапе превращении сук цинилКоА в сукцинат. Таким образом, при полном окислении 1 молекулы ацетилКоА до СО2 и Н2О генерируется 12 молекул АТФ.

ЦТК регулируется через изменение активности аллостерических ферментов цитратсин тетазы; изоцитратдегидрогеназы; альфа–кетоглутаратдегидрогеназы. Они активируются АДФ, но ингибируются АТФ, НАДН2, сукцинил–КоА, длинноцепочечными ацил–КоА.

Значение ЦТК. 1.Интегративное – цикл Кребса объединяет пути катаболизма углеводов, белков и жиров, т.к. в нем утилизируется молекулы ацетилКоА, образующиеся при расщеплении этих веществ.

2.Энергетическое. При расщеплении 1 молекулы ацетилКоА до конечных продуктов (СО2 и Н2О) генерируется 12 молекул АТФ.

3.Амфиболическое (двойственное). В ЦТК происходит не только катаболические процессы – окисление ацетилКоА. Субстраты ЦТК используются и для реакций синтеза (анабо лические процессы). Так, из оксалоацетата синтезируется аспарагиновая кислота; из α кетоглутаровой кислоты – глутаминовая; из оксалоацетата фосфоэнолпируват.

ЦТК регулируется через изменение активности аллостерических ферментов цитратсин тетазы; изоцитратдегидрогеназы; альфа–кетоглутаратдегидрогеназы. Они активируются АДФ, но ингибируются АТФ, НАДН2, сукцинил–КоА, длинноцепочечными ацил–КоА.

Значение ЦТК. 1.Интегративное – цикл Кребса объединяет пути катаболизма углеводов, белков и жиров, т.к. в нем утилизируется молекулы ацетилКоА, образующиеся при расщеплении этих веществ.

2.Энергетическое. При расщеплении 1 молекулы ацетилКоА до конечных продуктов (СО2 и Н2О) генерируется 12 молекул АТФ.

3.Амфиболическое (двойственное). В ЦТК происходит не только катаболические процессы – окисление ацетилКоА. Субстраты ЦТК используются и для реакций синтеза (анабо лические процессы). Так, из оксалоацетата синтезируется аспарагиновая кислота; из α кетоглутаровой кислоты – глутаминовая; из оксалоацетата фосфоэнолпируват.

Цикл трикарбоновых кислот. Цикл трикарбоновых кислот (цикл лимонной кислоты, цикл Кребса) – аэробный метаболический цикл, в котором ацетил–КоА (ключевой метаболит обмена углеводов, белков, жиров) окисляется до СО2 с образованием атомов водорода, кото рые используются в дыхательной цепи митохондрий для получения АТФ в процессе окислительного фосфорилирования. Ферментативные реакции цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) представлены на рисунке.

1. Образование цитрата (лимонной кислоты) происходит при взаимодействии ацетил КоА с оксалоацетатом и идет при участии цитратсинтазы.

2.Превращение цитрата в изоцитрат катализируется ферментом аконитазой и состоит из двух этапов. Вначале происходит дегидратация лимонной кислоты с образованием цис аконитовой кислоты, а потом к цисаконитовой кислоте вновь присоединяется молекула во ды с образованием уже изолимонной кислоты.

1. Образование цитрата (лимонной кислоты) происходит при взаимодействии ацетил КоА с оксалоацетатом и идет при участии цитратсинтазы.

2.Превращение цитрата в изоцитрат катализируется ферментом аконитазой и состоит из двух этапов. Вначале происходит дегидратация лимонной кислоты с образованием цис аконитовой кислоты, а потом к цисаконитовой кислоте вновь присоединяется молекула во ды с образованием уже изолимонной кислоты.

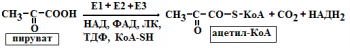

Важнейшим источником ацетилКоА является ре акция окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты, которая катализиру ется мультиферментным пируватдегидрогеназным комплексом, который включает включает 3 фермента (Е1 пируватдегидрогеназа; Е2 – дигидролипоилацетилтрансфераза; Е3 дигидролипоилдегидрогеназа) и использует 5 коферментов. Суммарная реакция:

Первый фермент (пируватдегидрогеназа) катализирует декарбоксилирование пирувата с образованием СО2 и гидроксиэтильного производного тиаминдифосфата (ТДФ). Второй фермент (дигидролипоилацетилтрансфераза) переносит гидроксиэтильную группу от ТДФ сначала на окисленную форму липоевой кислоты, а далее на КоА с образованием ацетил КоА. Третий фермент (ФАДсодержащая дигидролипоилдегидрогеназа) катализирует окисле ние восстановленной формы липоевой кислоты с образованием ФАДН2, от которого атомы водорода переносятся на НАД с образованием в конечном итоге НАДН2, который и окисля ется в дыхательной цепи митохондрий с выделением 3х молекул АТФ.

Первый фермент (пируватдегидрогеназа) катализирует декарбоксилирование пирувата с образованием СО2 и гидроксиэтильного производного тиаминдифосфата (ТДФ). Второй фермент (дигидролипоилацетилтрансфераза) переносит гидроксиэтильную группу от ТДФ сначала на окисленную форму липоевой кислоты, а далее на КоА с образованием ацетил КоА. Третий фермент (ФАДсодержащая дигидролипоилдегидрогеназа) катализирует окисле ние восстановленной формы липоевой кислоты с образованием ФАДН2, от которого атомы водорода переносятся на НАД с образованием в конечном итоге НАДН2, который и окисля ется в дыхательной цепи митохондрий с выделением 3х молекул АТФ.

Стадии катаболизма биомолекул. При расщеплении биомолекул в организме выделяют 3 стадии, которые являются общими для катаболизма различных биомолекул.

В первойстадии все сложные биомолекулы (полимеры) расщепляются до простых компо нентов (мономеров): 1) полисахариды расщепляются до моносахаридов; 2) липиды (триа цилглицеролы) – до жирных кислот и глицерина; 3) белки – до аминокислот; 4) нуклеиновые кислоты – до мононуклеотидов. Реакции этой стадии катализируются гидролазами желудка, и кишечника. На этой стадии высвобождается около 1% химической энергии, которая рассеива ется в виде тепла.

Во второй стадии мономеры, образовавшиеся в первой стадии, внутриклеточно подвергают ся превращениям с выделением энергии (2030%). Основные реакции катаболизма:

1) для моносахаридов – гликолиз, конечным метаболитом которого является пировиноград ная кислота, которая далее подвергается окислительному декарбоксилированию и превраща ется в активную форму уксусной кислоты – ацетилКоА;

В первойстадии все сложные биомолекулы (полимеры) расщепляются до простых компо нентов (мономеров): 1) полисахариды расщепляются до моносахаридов; 2) липиды (триа цилглицеролы) – до жирных кислот и глицерина; 3) белки – до аминокислот; 4) нуклеиновые кислоты – до мононуклеотидов. Реакции этой стадии катализируются гидролазами желудка, и кишечника. На этой стадии высвобождается около 1% химической энергии, которая рассеива ется в виде тепла.

Во второй стадии мономеры, образовавшиеся в первой стадии, внутриклеточно подвергают ся превращениям с выделением энергии (2030%). Основные реакции катаболизма:

1) для моносахаридов – гликолиз, конечным метаболитом которого является пировиноград ная кислота, которая далее подвергается окислительному декарбоксилированию и превраща ется в активную форму уксусной кислоты – ацетилКоА;

Обмен веществ. Обмен веществ (или метаболизм) это совокупность биохимических ре акций превращения химических соединений, которые происходят в живых организмах.

Обмен веществ состоит из нескольких последовательных стадий:

1. Поступление биополимеров (белков, липидов, углеводов), витаминов, минеральных элементов, воды в организм в составе продуктов питания.

2. Превращение этих веществ в пищеварительном тракте в более простые соединения (мономеры: аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты, глицерин), которые всасываются эпителием слизистой оболочки желудка и кишечника.

3. Транспорт молекул кровью и лимфой, поступление через мембраны в клетки.

4. Внутриклеточный метаболизм биомолекул.

5. Выделение (экскреция) из организма конечных продуктов обмена веществ (СО2, NH3, мочевины, воды, продуктов конъюгации)

Обмен веществ состоит из нескольких последовательных стадий:

1. Поступление биополимеров (белков, липидов, углеводов), витаминов, минеральных элементов, воды в организм в составе продуктов питания.

2. Превращение этих веществ в пищеварительном тракте в более простые соединения (мономеры: аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты, глицерин), которые всасываются эпителием слизистой оболочки желудка и кишечника.

3. Транспорт молекул кровью и лимфой, поступление через мембраны в клетки.

4. Внутриклеточный метаболизм биомолекул.

5. Выделение (экскреция) из организма конечных продуктов обмена веществ (СО2, NH3, мочевины, воды, продуктов конъюгации)

Мутации – это изменения наследственных свойств вследствие количест венных и качественных изменений в генотипе организма. По характеру изменений в структуре генетического аппарата организма мутации делят на:

1)геномные мутации – изменения количества полного набора хромосом или отдельных хромосом в диплоидном наборе;

2)хромосомные мутации – связаны со структурными изменениями отдельных хромосом;

3)генные (точковые) мутации – связаны с нарушением последовательности азотистых оснований, которые составляют первичную структуру ДНК.

1)геномные мутации – изменения количества полного набора хромосом или отдельных хромосом в диплоидном наборе;

2)хромосомные мутации – связаны со структурными изменениями отдельных хромосом;

3)генные (точковые) мутации – связаны с нарушением последовательности азотистых оснований, которые составляют первичную структуру ДНК.

Нематричный синтез полипептидов - синтез некоторых низкомолекулярных полипептидов может осуществляться не только без участия нуклеиновых кислот, но также и без участия рибосом. Таким образом синтезируются антибиотики грамицидин S, тироцидин, циклический пептид антибиотика микобациллина.