Философский концепт чуда. Всё сказанное вовсе не отрицает признания чуда, только не в ортодоксально-религиозном и не в конкретно-научном, а в философском смысле этого слова. Если в природе чудес как таковых не бывает, а в области слепой веры чудеса нетрудно выследить и истребить силой разума, это не значит, что чуду больше негде угнездиться. Эпистемологическое убежище чуду предоставляет вненаучное знание. На его границах — в области этики, эстетики, вообще аксиологии — приволье всему чудесному. Правда, лишь в эмоциональном, субъективно-личностном смысле данного термина. Чудо — удел человеческой свободы, бросающей вызов тотальной детерминации космоса и частичной детерминации социума. Когда знания недостаточно или оно вовсе не нужно, тогда его дублирует чудо как синоним субъективного, ничем не обусловленного извне выбора. Так получаются чудеса родства, любви, дружбы, надежды и всех прочих недетерминированных, но онтологически укорененных в жизнебытии людей реалий этой самой жизни. Чудо, получается, не что иное, как непредсказуемый результат эволюции природы и, главное, последующей культуры. Короче говоря, чудо придумал сам человек для объяснения себе лично необъяснимого всем другим.

Итак, философия должна вывести понятие чуда из области религии и богословия. Однако отрицать чудо в духе классического скептицизма сегодня уже не актуально. Надо рационализировать чудо в рамках неклассической теории познания. В таком случае всё чудесное в жизни личности и культуре социума можно объяснить с помощью понятий веры, надежды и любви. Тогда в природе чудесное будет равно предельно редкому или же в принципе возможному в будущем.

Итак, философия должна вывести понятие чуда из области религии и богословия. Однако отрицать чудо в духе классического скептицизма сегодня уже не актуально. Надо рационализировать чудо в рамках неклассической теории познания. В таком случае всё чудесное в жизни личности и культуре социума можно объяснить с помощью понятий веры, надежды и любви. Тогда в природе чудесное будет равно предельно редкому или же в принципе возможному в будущем.

Расколдованное чудо: индустриальный социум как сам себе «волшебство». Рождение настоящей науки в лице классического естествознания и сопутствовавшей этому рационалистической философии прерывает монополию религии и церкви на фабрикацию и расфасовку чудес. Скептики (в лице прежде всего Д. Юма и Вольтера) весьма убедительно для всякой не слишком предубежденной аудитории свели так называемые чудеса к обману или к самообману. Корысть и простодушие — вот истинные «корни» всевозможных чудес массового обыденного сознания.

Тот факт, что от века к веку, в том числе в наше время и в нашей стране не только «простые», а проще говоря — убогие люди верят в чудеса, но и довольно многие представители вроде бы образованных классов общества верят или делают вид, что верят не в то, что Бог пошлет им хорошего врача и необходимое лекарство, но исцелит хвори именно чудесным образом, нисколько не колеблет предлагаемой типологии чудесного. «Просто» понятие образования деформируется в культуре под натиском всех прочих ее тектонических сдвигов на пути к постиндустриализму и постчеловечности (в духе Ф. Фукуямы).

Тот факт, что от века к веку, в том числе в наше время и в нашей стране не только «простые», а проще говоря — убогие люди верят в чудеса, но и довольно многие представители вроде бы образованных классов общества верят или делают вид, что верят не в то, что Бог пошлет им хорошего врача и необходимое лекарство, но исцелит хвори именно чудесным образом, нисколько не колеблет предлагаемой типологии чудесного. «Просто» понятие образования деформируется в культуре под натиском всех прочих ее тектонических сдвигов на пути к постиндустриализму и постчеловечности (в духе Ф. Фукуямы).

Рождение чудес: религия и богословие. Чудеса рождаются вместе с более или менее развитыми религиями. Отделив сакральный мир от повседневного, переместив своих богов за пределы собственной жизнедеятельности, вера во всесилие чего-то сверхъестественного расчищает место чудесам в массовом сознании. Когда клир отделяется от прихожан, и тем и другим требуется время от времени нечто чудесное, дабы подпитать свою веру в нечто неосязаемое повседневно. Первобытный человек, современный дикарь живут вместе со своими духами и не нуждается в чудесах для их ореаливания. Верующий в богов или в Бога, напротив, предполагает всесилие божества, однако понимает непредсказуемость этого субъекта запредельного опыта. Чудес ждут, их просят, выкупают у бесчисленных алтарейжертвенников, никогда до конца не знают, дойдут ли молитвы о чуде до их адресата, соизволит ли он их удовлетворить.

На религиозной почве рождается первая группировка чудес — по основным направлениям веры в сверхъестественное и церковь как своего рода «главпочтамт» (или если угодно «Интернет») таких интенций. А именно:

· чудо-богоявление — явно исходное, потому что подтверждает надежду на все остальные возможные чудеса; строго говоря, те тоже являют собой милость бога, так что вся группировка выходит несколько условной; однако для верующего эпизоды богоявления (прямые — сам пророк, богоматерь, ангелы, т.п. представители горнего мира вдруг обнаруживают себя перед простыми смертными; либо косвенные, когда согласно божественной воле «плачут» иконы», на какой-то поверхности вдруг проступает божественный лик; и т.д., и т.п.);

На религиозной почве рождается первая группировка чудес — по основным направлениям веры в сверхъестественное и церковь как своего рода «главпочтамт» (или если угодно «Интернет») таких интенций. А именно:

· чудо-богоявление — явно исходное, потому что подтверждает надежду на все остальные возможные чудеса; строго говоря, те тоже являют собой милость бога, так что вся группировка выходит несколько условной; однако для верующего эпизоды богоявления (прямые — сам пророк, богоматерь, ангелы, т.п. представители горнего мира вдруг обнаруживают себя перед простыми смертными; либо косвенные, когда согласно божественной воле «плачут» иконы», на какой-то поверхности вдруг проступает божественный лик; и т.д., и т.п.);

Без чудес: мифо-магическое «всесилие» архаичного сознания. «По религиозным и мифологическим представлениям, сверхъестественное явление, вызванное вмешательством божественной, потусторонней силы» — так определяет чудо общий словарь русского языка. Историку, антропологу, просто путешественнику к отсталым народам Земли их жизнь представляется переполненной чудесами. Они ведь могут говорить с духами, заклинать промысловых животных, еще что-то вещать в пророческом трансе. Всё это выглядит волшебным только на посторонний, рестроспективный взгляд. Изнутри архаичной мифологии чудесам не остается места. Для мифа ведь нет пределов возможному. Возможно всё, что способен помыслить шаман, маг, сказитель преданий. «Полеты» шамана в иные миры конечно впечатляют зрителей и особенно слушателей, но вера в их реальность, даже ожидаемость их результата как-то нейтрализует волшебность столь запредельность акций.

Единственным чудом для носителей мифо-магического сознания остается возможность встречи с представителями, проявлениями другой цивилизации. Когда африканцы или индейцы впервые увидели белых людей, а затем их ужасные создания вроде огнестрельного оружия, затем самоходных повозок и даже самолетов. Хотя и для такого рода диковин в ряде случаев у аборигенов имелись некие легендарные предвидения.

Итак, первобытное и архаичное, пережиточное сознание «приручает чудеса», переводит их в смысловую противоположность — чего-то доступного в повседневности. Недаром историки науки называют магию ее непутевой праматерью…

Единственным чудом для носителей мифо-магического сознания остается возможность встречи с представителями, проявлениями другой цивилизации. Когда африканцы или индейцы впервые увидели белых людей, а затем их ужасные создания вроде огнестрельного оружия, затем самоходных повозок и даже самолетов. Хотя и для такого рода диковин в ряде случаев у аборигенов имелись некие легендарные предвидения.

Итак, первобытное и архаичное, пережиточное сознание «приручает чудеса», переводит их в смысловую противоположность — чего-то доступного в повседневности. Недаром историки науки называют магию ее непутевой праматерью…

Религия, как и её «старшая сестра» мифология, состоит в духовном родстве с философией и даже с их самой «младшей сестрой» — наукой потому, что все они стремятся сформулировать некие общие понятия и выводы относительно человека и мира, в котором тот живёт и действует. Каждая из названных сфер духовной культуры помогает людям как-то справиться с абсурдом и безысходностью их существования. Однако у каждой из этих форм сознания свои критерии достоверности используемого ими знания. В науке (хоть в физике, хоть в истории) возможно убедительно для всех вменяемых желающих лиц установить те или иные факты (например, те, что вода состоит из водорода и кислорода, а князя Андрея Боголюбского убили заговорщики). В философии же и религии единых критериев истинности знания нет. Они обращены ведь к иного рода вопросам. Однако если к философии неприложимы эмпирические критерии, то приложимы теоретические. Не факты, а логические аргументы позволяют нам выбирать ту или иную философскую интерпретацию как наиболее убедительную (скажем, материалистическое, идеалистическое или плюралистическое объяснение устройства природы или хода историиское объяснение устройства природы или хода истории общества). Что касается религии, то здесь ни эмпирическое, ни теоретическое доказательства не внесут согласия — консенсуса. Допустим, историк докажет, что библейский Моисей на самом деле совершал те поступки, что описаны в соответствующих книгах Ветхого завета. Но как быть с утверждениями этого вождя еврейского народа о том, что сам Бог сообщал ему религиозные истины? Что сухой куст загорелся по воле бога, а не просто от удара молнии? Христос ходил по воде? Мохаммед летал на волшебном коне с одного континента на другой? А до них и то, и другое проделывал Будда? Обычным путём такие утверждения проверить нельзя. В них можно или верить (признавать), или нет (отрицать), или сомневаться (воздерживаться от окончательного вывода), или игнорировать. Сторонники всех этих решений могут спорить до бесконечности, но не переубедят друг друга. Что же, если религия недоказуема обычными путями, значит она в отличие от философии и от науки — просто «обман трудящихся»? Не будем спешить с выводами.

Преемники и наследники мифологии в истории духовной культуры раз- нообразны. Среди них прежде всего выделяется эпос. Эпические произведения в поэтической или прозаической, устной или книжной формах повествуют о на- чале уже не всего мира и не просто человека, но определённого народа, его предках и их подвигах. Классическими образцами такого — героического эпоса служат греческие поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»; индийские «Махабха- рата» и «Рамаяна», английский «Беовульф»; исландские саги — родовые, коро- левские, фантастические; германо-скандинавские Эдды; русские былины; фин- ская «Калевала»; казахско-киргизский «Манас»; осетино-вайнахские «Нарты» и т.п. произведения устного народного творчества. Эпос, таким образом, это на- чало литературы. Им опосредуется переход от первобытного общества с его коллективизмом рода-племени к цивилизации с её государственностью, новыми лидерами, о которых судят не по их происхождению, а по личным способно- стям. В структурном плане эпические моменты сознания носят столь же обще- человеческий характер, как и миф, только они выражают следующий этап раз- вития самосознания. Ведь миф как таковой отражает не индивидуальное, а кол- лективное, родовое сознание. Любой мифологический герой — это не само- стоятельный индивид, не суверенная личность, а представитель своего племени, народа. За достижения и проступки такого персонажа благодеяние или кара бо- гов постигает всех соплеменников. Скажем, царь Фив Эдип по незнанию убил отца и женился на матери. Наказание за это понёс не только он сам, боги отом- стили и его детям, и всем его подданным. А вот эпический герой выступает творцом собственной судьбы, он сам отвечает перед богами и соотечественниками за свои поступки. Примером чему может служить другой древнегреческий герой — хитроумный и поэтому многострадальный Одиссей. А в наши дни — литературные эпопеи вроде тетралогии Д.Р.Р. Толкиена или септологии, затем трилогии А. Сапковского. Героям мифов трудно подражать, тогда как эпичес- кая поэзия и проза вдохновляют нас и сегодня.

Типичные сюжеты мифологизирования сложились еще в древности. Выделяют следующие виды исторических мифов:

· креационистские (лат. «creatio» — созидание, порождение) — о начале, происхождении всего мира, его природных стихий; первых шагах того или иного народа на исторической сцене; появлении важнейших достижений цивилиза- ции, обычаев и обрядов;

· наоборот, эсхатологические (греч. «eschatos» — последний, конечный)

— о грядущем когда-то конце света; о загробном существовании душ ушедших из жизни людей; для кризисных, переломных моментов истории характерны всплески интереса широкой публики к пророчествам типа центурий (столетий) Нострадамуса — каж- дая эпоха вкладывает в них своё, новое содержание, хотя суть дела остается той же (войны, правители-тираны, природные катастрофы, эпидемии и т.п.);

· патриотические — о кульминационных этапах истории народа, его ге- роях-защитниках, их подвигах и победах над врагами;

· креационистские (лат. «creatio» — созидание, порождение) — о начале, происхождении всего мира, его природных стихий; первых шагах того или иного народа на исторической сцене; появлении важнейших достижений цивилиза- ции, обычаев и обрядов;

· наоборот, эсхатологические (греч. «eschatos» — последний, конечный)

— о грядущем когда-то конце света; о загробном существовании душ ушедших из жизни людей; для кризисных, переломных моментов истории характерны всплески интереса широкой публики к пророчествам типа центурий (столетий) Нострадамуса — каж- дая эпоха вкладывает в них своё, новое содержание, хотя суть дела остается той же (войны, правители-тираны, природные катастрофы, эпидемии и т.п.);

· патриотические — о кульминационных этапах истории народа, его ге- роях-защитниках, их подвигах и победах над врагами;

Мифология и философия. Мифология в истории культуры человечества и при становлении отдельной личности возникает и существует гораздо раньше философии, расцветает накануне неё, остаётся наряду с ней. Философия свойст- венна сравнительно развитому, к тому же, надо признать, элитарному сознанию. Большинство людей во все времена ничего не слышали о философии как тако- вой и прекрасно без неё обходятся. А вот мифология буквально вездесуща, при- нудительна, общечеловечна. Это своеобразная философия для бедных. Именно к ним применимы слова Германа Мелвилла (1819–1891) из его знаменитого ро- мана о Белом Ките: «...Вероятно, мы, смертные, только тогда можем быть ис- тинными философами, когда сознательно к этому не стремимся». Образованные же представители любого общества, интеллектуалы, не только возвышаются над частью традиционных мифологем, но и разделяют другие из них, а, кроме того, выдумывают и тиражируют свои собственные. Мифология играет роль своего рода предфилософии на заре человеческой истории. А затем сплошь и рядом становится своего рода парафилософией, то есть духовным суррогатом

— упрощённым заменителем настоящей философии. Дело в том, что у них во многом общие темы — мир, человек, человек в мире. Однако способ решения этих масштабных и вечных проблем у философии и мифологии разный. Поэто- му различаются ответы и, главное, системы жизненных ценностей, способы практик, предлагаемые той и другой.

— упрощённым заменителем настоящей философии. Дело в том, что у них во многом общие темы — мир, человек, человек в мире. Однако способ решения этих масштабных и вечных проблем у философии и мифологии разный. Поэто- му различаются ответы и, главное, системы жизненных ценностей, способы практик, предлагаемые той и другой.

Ядро - наибольшая органелла клетки, окруженная двойной мембраной спорами, которые обеспечивают как выход в цитоплазму мРНК и других компонентов, так и поступление в ядро рибосомных белков, нуклеотидов, регуляторов и т.д. Содержимое ядра (нуклеоплазма) содержит хроматин и ядрышко. Хроматин окрашивается определенными красителями и содержит ДНК, связанную с гистонами и небольшим количеством кислых негистоновых белков и РНК. Хроматин ядра на электронных фотографиях напоминает нить ожерелья с отдельными бусинками (нуклеосомы). При делении хроматин конденсируется, приобретая форму хромосом. В интерфазном ядре хромосомы незаметны, а воспринимаются как хроматин. Часть хроматина (гетерохроматин) плотная, хорошо окрашивается и функционально неактивна. Другая часть (эухроматин), имеет рыхлую форму, и в ней происходят процессы считывания информации.

Ядрышко – это структура, в которой происходит синтез рибосомной РНК.

Содержит много ДНК и РНК и особенный участок, имеющий большое число копий генов, которые кодируют рРНК. В ядрышке начинается сбор рибосом, который завершается в цитоплазме.

Ядрышко – это структура, в которой происходит синтез рибосомной РНК.

Содержит много ДНК и РНК и особенный участок, имеющий большое число копий генов, которые кодируют рРНК. В ядрышке начинается сбор рибосом, который завершается в цитоплазме.

Генная инженерия - это совокупность технологий выделения генов из клеток, получение рекомбинантных ДНК и РНК, осуществление манипуляций с генетическим материалом, введение генов в другие организмы. Важным заданием генной инженерии является получение новых генотипов (и фенотипов) путем трансплантации гена одного организма в генотип другого. На этом пути достигнуты определенные успехи. Созданы причудливые формы микроорганизмов, которые включают в себя гены необходимых для человека белковых продуктов и которые используются как промышленные продуценты – интерферона, инсулина, вакцин против гепатита В и т.д. Развивается генная терапия – трансплантация генов для лечения заболеваний.

Технология трансплантации генов состоит из нескольких этапов.

1. Получение необходимого гена. Короткие гены получают химическим синтезом из нуклеотидов, а можно выделить из генома клетки (что сложно). Другой способ - это конструирование гена на мРНК с применением обратной транскриптазы (фермента репликации ретровирусов). Для этого из тканей выделяют мРНК, которая кодирует определенный белок, и синтезируют на этой мРНК необходимую комплементарную ДНК (кДНК).

Технология трансплантации генов состоит из нескольких этапов.

1. Получение необходимого гена. Короткие гены получают химическим синтезом из нуклеотидов, а можно выделить из генома клетки (что сложно). Другой способ - это конструирование гена на мРНК с применением обратной транскриптазы (фермента репликации ретровирусов). Для этого из тканей выделяют мРНК, которая кодирует определенный белок, и синтезируют на этой мРНК необходимую комплементарную ДНК (кДНК).

Вирусы содержат лишь один вид нуклеиновых кислот – ДНК или РНК.

Вирусная ДНК может быть одно- или двухцепочечной и иметь линейную или кольцевую форму. Вирусные нуклеиновые кислоты кодируют специфические для вирусов белки и ферменты, необходимые для репликации вируса в клетке хозяина.

Репликация ДНК-содержащих вирусов идет по общему для всех ДНК полуконсервативному механизму. На матрице вирусной ДНК сначала синтезируется мРНК, а дальше идет образование вирусных белков. Этот процесс полностью обеспечивается метаболическим аппаратом клетки-хозяина.

Репликация РНК-содержащих вирусов происходит двумя путями. Первый идет при участии РНК-зависимой РНК-полимеразы (РНК-синтазы или РНК- репликазы). Он присущ вирусам гриппа, кори. Различают вирусы, содержащие (+) - РНК цепь (плюс-цепь), которая служит как мРНК, так и геномом, и вирусы, содержащие (-) РНК цепь (минус-цепь), которая служит лишь геномом. Существуют также вирусы, которые содержат двухцепочечную РНК.

Вирусная ДНК может быть одно- или двухцепочечной и иметь линейную или кольцевую форму. Вирусные нуклеиновые кислоты кодируют специфические для вирусов белки и ферменты, необходимые для репликации вируса в клетке хозяина.

Репликация ДНК-содержащих вирусов идет по общему для всех ДНК полуконсервативному механизму. На матрице вирусной ДНК сначала синтезируется мРНК, а дальше идет образование вирусных белков. Этот процесс полностью обеспечивается метаболическим аппаратом клетки-хозяина.

Репликация РНК-содержащих вирусов происходит двумя путями. Первый идет при участии РНК-зависимой РНК-полимеразы (РНК-синтазы или РНК- репликазы). Он присущ вирусам гриппа, кори. Различают вирусы, содержащие (+) - РНК цепь (плюс-цепь), которая служит как мРНК, так и геномом, и вирусы, содержащие (-) РНК цепь (минус-цепь), которая служит лишь геномом. Существуют также вирусы, которые содержат двухцепочечную РНК.

Третичная структура ДНК. В клетках ДНК образует суперспирали, что обеспечивает компактность ее упаковки. ДНК длиной до 4 см располагается в хромосоме размером до 5 нм. Длина ДНК уменьшается в 100 тысяч раз. Третичная структура ДНК эукариот формируется путем взаимодействия с ядерными белками и на определенном этапе клеточного цикла приобретает форму хромосом.

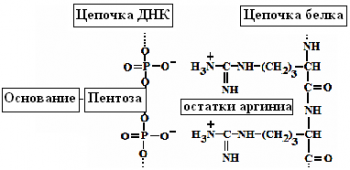

Физико-химические свойства ДНК. Благодаря наличию фосфатных групп молекулы ДНК и РНК имеют кислотные свойства. Они полианионы, поскольку несут отрицательные заряды. НК легко образуют комплексы с катионами Са2+, Mg2+, Zn2+ и др, с основными белками (гистоны, протамины. Растворы ДНК имеют высокую вязкость, величина которой зависит от конформации молекул. Денатурация ДНК

Физико-химические свойства ДНК. Благодаря наличию фосфатных групп молекулы ДНК и РНК имеют кислотные свойства. Они полианионы, поскольку несут отрицательные заряды. НК легко образуют комплексы с катионами Са2+, Mg2+, Zn2+ и др, с основными белками (гистоны, протамины. Растворы ДНК имеют высокую вязкость, величина которой зависит от конформации молекул. Денатурация ДНК