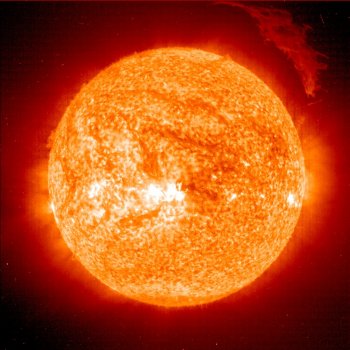

Солнечная активность - различные регулярные возникновения в атмосфере Солнца характерных образований, связанные с выделением большого количества энергии, частота и интенсивность которых циклически изменяются: солнечных пятен, факелов в фотосфере, флоккулов и вспышек в хромосфере, протуберанцев в короне, выбросы корональной массы. Области, где в совокупности наблюдаются эти явления, называются центрами солнечной активности. В солнечной активности (росте и спаде числа центров солнечной активности, а также их мощности) существует приблизительно 11-летняя периодичность (цикл солнечной активности), хотя имеются свидетельства существования и более длинных циклов. Солнечная активность влияет на многие земные процессы.

Плоскость лунной орбиты в пересечении с небом образует большой круг – лунный путь. Плоскость земной орбиты пересекается с небесной сферой по эклиптике. Плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости эклиптики под углом 5°09 . Период обращения Луны вокруг Земли (звездный, или сидерический период) Р = 27,32166 земных суток или 27 сут 7 час 43 мин.

Плоскость эклиптики и лунный путь пересекаются друг с другом по прямой линии, называемой линией узлов. Точки пересечения линии узлов с эклиптикой называются восходящим и нисходящим узлами лунной орбиты. Лунные узлы непрерывно перемещаются навстречу движению самой Луны, то есть к западу, совершая полный оборот за 18,6 года. Ежегодно долгота восходящего узла уменьшается примерно на 20°.

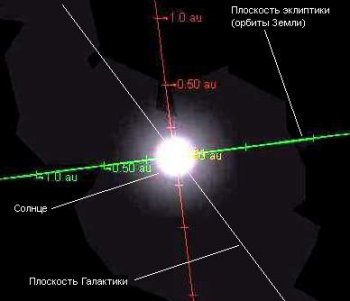

Солнце расположено в плоскости Галактики и удалено от ее центра на 8 кпк и от плоскости Галактики примерно на 25 пк. В области Галактики, где расположено наше Солнце, звездная плотность составляет 0,12 звезд на пк/куб.

Первый, кто заметил, что в направлении созвездия Геркулеса звезды как бы расходятся в разные стороны, а с противоположной стороны – как бы сдвигаются, был Вильям Гершель. Он объяснил это движением Солнца в пространстве.

Солнце освещает и согревает нашу планету, без этого была бы невозможна жизнь на ней не только человека, но даже микроорганизмов. Солнце - главный (хотя и не единственный) двигатель происходящих на Земле процессов. Но не только тепло и свет получает Земля от Солнца. Различные виды солнечного излучения и потоки частиц оказывают постоянное влияние на её жизнь.

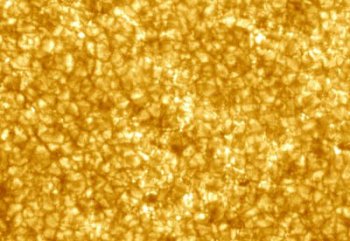

На первый взгляд диск Солнца кажется однородным. Однако, если приглядеться, на нём обнаруживается много крупных и мелких деталей. Даже при не очень хорошем качестве изображения видно, что вся фотосфера состоит из светлых зёрнышек (называемых гранулами) и тёмных промежутков между ними. Это похоже на кучевые облака, когда смотришь на них сверху, с самолёта. Размеры гранул невелики по солнечным масштабам - до 1000-2000 км в поперечнике; меж-гранульные дорожки более узкие, примерно 300-600 км в ширину. На солнечном диске наблюдается одновременно около миллиона гранул.

Гелиосейсмология – наука, которая изучает колебания Солнца.

В шестидесятых годах XX века астрономы обнаружили, что верхний слой солнечной атмосферы раз в пять минут поднимается и опускается. Благодаря этим «солнцетрясениям» астрофизики научились прослушивать Солнце, как врач слушает удары сердца человека.

В солнечной атмосфере распространяются акустические волны, подобные звуковым волнам в воздухе. В верхних слоях солнечной атмосферы волны, возникшие в конвективной зоне и в фотосфере, передают солнечному веществу часть механической энергии конвективных движений и производят нагревание газов последующих слоев атмосферы – хромосферы и короны. В результате верхние слои фотосферы с температурой около 4500 K оказываются самыми «холодными» на Солнце. Как вглубь, так и вверх от них температура газов быстро растет.

В шестидесятых годах XX века астрономы обнаружили, что верхний слой солнечной атмосферы раз в пять минут поднимается и опускается. Благодаря этим «солнцетрясениям» астрофизики научились прослушивать Солнце, как врач слушает удары сердца человека.

В солнечной атмосфере распространяются акустические волны, подобные звуковым волнам в воздухе. В верхних слоях солнечной атмосферы волны, возникшие в конвективной зоне и в фотосфере, передают солнечному веществу часть механической энергии конвективных движений и производят нагревание газов последующих слоев атмосферы – хромосферы и короны. В результате верхние слои фотосферы с температурой около 4500 K оказываются самыми «холодными» на Солнце. Как вглубь, так и вверх от них температура газов быстро растет.

Часто, особенно когда на Солнце имеются большие группы пятен, в хромосфере возникают вспышки. Они похожи на огромные взрывы, длящиеся всего лишь несколько минут. За несколько минут в маленькой области высвобождается энергия порядка 100 000 миллиардов кВт/час: столько же тепла поступает от Солнца на Землю в год! Причины вспышек пока еще плохо изучены; по-видимому, они вызываются резким изменением магнитного поля в хромосфере. Энергия вспышки выделяется в вершине корональной петли, затем распространяется в сторону фотосферы, вызывая нагрев и испарение более холодных слоев. При этом излучение резко возрастает не только в видимой области спектра, но и в ультрафиолете, и в рентгеновской области спектра, увеличивается поток космических лучей. Вспышки вызывают изменения в магнитном поле Земли и могут даже повредить системы электроснабжения.

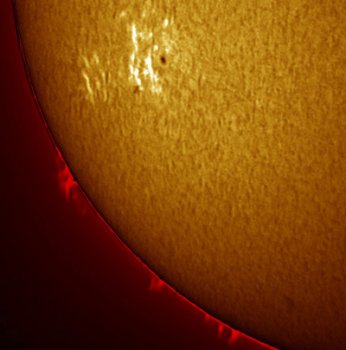

Другим проявлением солнечной активности является появление плазменных образований в магнитном поле солнечной атмосферы – волокон. Если эти волокна видны на краю Солнца, то они наблюдаются как протуберанцы.

Солнце - центральная звезда, доминирующая в Солнечной системе. И хотя она имеет огромное значение для нашей планетарной системы, во вселенском масштабе у этого светила средние физические характеристики, сравнимые со звездой-карликом. Солнце - это огромный шар из плазмы (то есть ионизированного газа), состоящий в основном из водорода и гелия.

Структура Солнца, известная как по наблюдениям, так и в результате построения теоретических моделей, слоистая. В центре находится ядро, в котором происходят цепные термоядерные реакции. Вокруг ядра расположены зоны циркулярной конвекции и радиационного переноса. Самая внешняя зона - это фотосфера, хромосфера и корона.

Маленькое ядро диаметром в доли километра является единственной твердой частью кометы, и в нем практически сосредоточена вся ее масса. Масса комет очень мала и никак не влияет на движение планет. Планеты же производят большие возмущения в движении комет. Ядро кометы, по-видимому, состоит из смеси пылинок, твердых кусочков вещества и замерзших газов, таких как : углекислый газ, метан, аммиак.

При приближении кометы к Солнцу ядро прогревается и из него выделяются газ и пыль. Они создают газовую оболочку - голову кометы. Газ и пыль, входящие в состав головы, под действием давления солнечного излучения и корпускулярных потоков образуют хвост кометы, всегда направленный в сторону, противоположенную Солнцу. Чем ближе к Солнцу подходит комета, тем она ярче и тем длиннее ее хвост вследствие большего ее облучения и интенсивного выделения газов. Чаще всего он прямой, тонкий, струйчатый. У больших и ярких комет иногда наблюдается широкий, изогнутый веером хвост. Некоторые хвосты достигают в длину расстояния от Земли до Солнца, а голова кометы - размеров Солнца. С удалением от Солнца вид и яркость кометы меняются в обратном порядке и комета исчезает из вида, достигнув орбиты Юпитера.

Маленькое ядро кометы является единственной её твёрдой частью, в нём сосредоточена почти вся её масса. Поэтому ядро - первопричина всего остального комплекса кометных явлений. Ядра комет до сих пор всё ещё недоступны телескопическим наблюдениям, так как они вуалируются окружающей их светящейся материей, непрерывно истекающей из ядер. Применяя большие увеличения, можно заглянуть в более глубокие слои светящейся газопылевой оболочки, но и то, что останется, будет по своим размерам всё ещё значительно превышать истинные размеры ядра. Центральное сгущение, видимое в атмосфере кометы визуально и на фотографиях, называется фотометрическим ядром. Считается, что в центре его находится собственно ядро кометы, то есть располагается центр масс. Однако, как показал советский астроном Д. О. Мохнач, центр масс может не совпадать с наиболее яркой областью фотометрического ядра. Это явление носит название эффекта Мохнача.

Проект "Вега" ("Венера - комета Галлея") был одним из самых сложных в истории космических исследований. Он состоял из трёх частей: изучение атмосферы и поверхности Венеры при помощи посадочных аппаратов, изучение динамики атмосферы Венеры при помощи аэростатных зондов, пролёт через кому и плазменную оболочку кометы Галлея.

Автоматическая станция "Вега-1" стартовала с космодрома Байконур 15 декабря 1984 года, через 6 дней за ней последовала "Вега-2". В июне 1985 года они друг за другом прошли вблизи Венеры, успешно проведя исследования, связанные с этой частью проекта.

Откуда же приходят к нам "хвостатые звёзды"? До сих пор об источниках комет ведутся оживлённые дискуссии, но единое решение ещё не выработано.

Ещё в XVIII веке Гершель, наблюдая туманности, предположил, что кометы - небольшие туманности, движущиеся в межзвёздном пространстве. В 1796 году Лаплас в своей книге "Изложение системы мира" высказал первую научную гипотезу о происхождении комет. Лаплас считал их обрывками межзвёздных туманностей, что неверно из-за различий в химическом составе тех и других. Однако его предположение о том, что эти объекты имеют межзвёздное происхождение, подтверждалось наличием комет с почти параболическими орбитами. Короткопериодические кометы Лаплас считал также пришедшими из межзвёздного пространства, но некогда захваченными притяжением Юпитера и переведёнными им на короткопериодические орбиты. Теория Лапласа имеет сторонников и в настоящее время.