Тенденция к самоактуализации присуща любому живому организму. Самоактуализация — это стремление живого существа к росту, развитию, самостоятельности, самовыражению, активизации всех возможностей своего организма (Rogers, 1961, р. 35).

Роджерс считает, что стремление к полной самореализации является врожденным для каждого из нас. Так же, как растения развиваются, чтобы вырасти здоровыми, как семя содержит в себе стремление стать деревом, так и человек склоняется к тому, чтобы обрести целостность и наиболее полно реализовать себя. Хотя Роджерс не включал в свои формулировки никаких религиозных или духовных аспектов, другие ученые развили его теории и внесли в них понятия о трансцендентных переживаниях (Campbell & McMahon, 1974; Fuller, 1982). В конце жизни Роджерс пришел к пониманию взгляда Артура Кестлера о том, что индивидуальное сознание есть лишь фрагмент космического (1980а, р. 88).

Стремление к здоровому развитию не является подавляющей силой, которая сметает в сторону любые препятствия на своем пути. Роджерс видит ее просто как преобладающую и мотивирующую силу в человеке, действующем свободно, силу, которая не ослаблена ни событиями прошлого, ни установками настоящего. Абрахам Маслоу пришел к аналогичным выводам, назвав эту тенденцию тихим, едва различимым внутренним голосом. Утверждение о том, что рост возможен и является главной целью организма — один из главных постулатов Роджерса.

Можно заметить, что основная тенденция к актуализации является единственным побуждением, которое утверждается в этой теоретической системе... «Я», например, является центральным понятием в нашей теории, но «я» ничего не «делает», оно просто выражает господствующую тенденцию организма вести себя таким образом, чтобы поддерживать и усиливать себя (Rogers, 1959, р. 196).

Для Роджерса тенденция к самоактуализации является не просто каким-то одним побуждением среди множества других, а центром, на котором сфокусированы все остальные стремления.

Роджерс считает, что стремление к полной самореализации является врожденным для каждого из нас. Так же, как растения развиваются, чтобы вырасти здоровыми, как семя содержит в себе стремление стать деревом, так и человек склоняется к тому, чтобы обрести целостность и наиболее полно реализовать себя. Хотя Роджерс не включал в свои формулировки никаких религиозных или духовных аспектов, другие ученые развили его теории и внесли в них понятия о трансцендентных переживаниях (Campbell & McMahon, 1974; Fuller, 1982). В конце жизни Роджерс пришел к пониманию взгляда Артура Кестлера о том, что индивидуальное сознание есть лишь фрагмент космического (1980а, р. 88).

Стремление к здоровому развитию не является подавляющей силой, которая сметает в сторону любые препятствия на своем пути. Роджерс видит ее просто как преобладающую и мотивирующую силу в человеке, действующем свободно, силу, которая не ослаблена ни событиями прошлого, ни установками настоящего. Абрахам Маслоу пришел к аналогичным выводам, назвав эту тенденцию тихим, едва различимым внутренним голосом. Утверждение о том, что рост возможен и является главной целью организма — один из главных постулатов Роджерса.

Можно заметить, что основная тенденция к актуализации является единственным побуждением, которое утверждается в этой теоретической системе... «Я», например, является центральным понятием в нашей теории, но «я» ничего не «делает», оно просто выражает господствующую тенденцию организма вести себя таким образом, чтобы поддерживать и усиливать себя (Rogers, 1959, р. 196).

Для Роджерса тенденция к самоактуализации является не просто каким-то одним побуждением среди множества других, а центром, на котором сфокусированы все остальные стремления.

«Я»-идеальное — это «я»-концепция, которой индивид больше всего хотел бы обладать, тот мысленный образ, которому он хотел бы соответствовать» (Rogers, 1959, р. 200). «Я»-идеальное представляет собой структуру, которая также постоянно трансформируется и меняет свое определение.. Если у человека «я»-идеальное сильно отличается от «я»-реального, он чувствует психологический дискомфорт, неудовлетворенность, у него может развиться невроз. Признаком психического здоровья является способность адекватно воспринимать себя и чувствовать себя комфортно. «Я»-идеальное — это идеальная модель, к которой человек стремится. И наоборот, если «я»-идеальное сильно отличается от реального поведения человека и его системы ценностей, то оно может стать препятствием на пути к личностному развитию.

Приведенный ниже случай из практики служит отличным примером. Студент, который был лучшим в средней школе и очень хорошо учился в колледже, внезапно решил бросить колледж. Свой уход он объяснял тем, что получил за курс оценку «C». Его мысленный образ самого себя, согласно которому он везде и всегда должен быть лучшим, подвергся опасности. Единственное разрешение конфликта, которое молодой человек мог себе представить, было бегство. Ему проще было оставить академический мир вообще, чем отрицать различие между своим реальным поведением и идеальным представлением о себе. Молодой человек сказал, что попытается стать «лучшим» в какой-нибудь другой области. Таким образом, чтобы защитить идеальный образ своего «я», он готов был оставить академическую карьеру. Он бросил школу, много путешествовал по миру и сменил множество мест работы. Когда мы снова встретили его, он уже был в состоянии допустить возможность, что совсем необязательно быть лучшим с самого начала, однако все еще испытывал большие трудности, когда ему приходилось заниматься любым видом деятельности, который предполагал возможность неудачи.

Если «я»-идеальное сильно отличается от «я»-реального, это отличие может серьезно мешать нормальному здоровому функционированию личности. Люди, страдающие от такого различия, зачастую просто не готовы увидеть разницу между своими идеалами и реальными действиями.

Приведенный ниже случай из практики служит отличным примером. Студент, который был лучшим в средней школе и очень хорошо учился в колледже, внезапно решил бросить колледж. Свой уход он объяснял тем, что получил за курс оценку «C». Его мысленный образ самого себя, согласно которому он везде и всегда должен быть лучшим, подвергся опасности. Единственное разрешение конфликта, которое молодой человек мог себе представить, было бегство. Ему проще было оставить академический мир вообще, чем отрицать различие между своим реальным поведением и идеальным представлением о себе. Молодой человек сказал, что попытается стать «лучшим» в какой-нибудь другой области. Таким образом, чтобы защитить идеальный образ своего «я», он готов был оставить академическую карьеру. Он бросил школу, много путешествовал по миру и сменил множество мест работы. Когда мы снова встретили его, он уже был в состоянии допустить возможность, что совсем необязательно быть лучшим с самого начала, однако все еще испытывал большие трудности, когда ему приходилось заниматься любым видом деятельности, который предполагал возможность неудачи.

Если «я»-идеальное сильно отличается от «я»-реального, это отличие может серьезно мешать нормальному здоровому функционированию личности. Люди, страдающие от такого различия, зачастую просто не готовы увидеть разницу между своими идеалами и реальными действиями.

«Я» (self) находится внутри поля опыта. «Я» — это неустойчивая и постоянно меняющаяся сущность. Тем не менее когда его наблюдают в какой-то момент времени, оно кажется неизменным и предсказуемым. Это происходит потому, что мы замораживаем некую часть области опыта, чтобы наблюдение стало возможным. Роджерс сделал заключение, что «мы знакомимся с «я» не методом постепенного изучения... Результатом наблюдения, безусловно, является гештальт, форма, где изменением одного незначительного аспекта может изменить весь паттерн целиком» (1959, с. 201). «Я» — это организованный последовательный гештальт, постоянно находящийся в процессе формирования и преобразования по мере изменения ситуаций.

«Я» нельзя уловить или сфотографировать как на фотоснимке, потому что оно представляет меняющуюся, неустойчивую сущность.

Многие используют понятие «я» для описания стабильной и неизменной части личности. Для Роджерса оно имеет прямо противоположный смысл. Согласно теории Роджерса, «я» означает процесс, систему, которая по определению является меняющейся, непостоянной. В своих рассуждениях Роджерс опирается именно на эту разницу, делает акцент на изменчивости и гибкости «я». Опираясь на понятие изменчивого «я» Роджерс сформулировал теорию о том, что люди не просто способны к личностному развитию и росту, — такая тенденция является для них естественной и преобладающей. «Я» или «я»-концепция (self concept) — это понимание человеком самого себя, основанное на жизненном опыте прошлого, событиях настоящего и надеждах на будущее (Evans, 1975).

«Я» нельзя уловить или сфотографировать как на фотоснимке, потому что оно представляет меняющуюся, неустойчивую сущность.

Многие используют понятие «я» для описания стабильной и неизменной части личности. Для Роджерса оно имеет прямо противоположный смысл. Согласно теории Роджерса, «я» означает процесс, систему, которая по определению является меняющейся, непостоянной. В своих рассуждениях Роджерс опирается именно на эту разницу, делает акцент на изменчивости и гибкости «я». Опираясь на понятие изменчивого «я» Роджерс сформулировал теорию о том, что люди не просто способны к личностному развитию и росту, — такая тенденция является для них естественной и преобладающей. «Я» или «я»-концепция (self concept) — это понимание человеком самого себя, основанное на жизненном опыте прошлого, событиях настоящего и надеждах на будущее (Evans, 1975).

Существует некая область опыта, уникальная для каждого индивида. Она содержит «все, что происходит за внешней оболочкой организма в любой момент времени и что потенциально можно осознать (1959, р. 197); сюда входят также события, представления и ощущения, о которых человек не знает, но может узнать, если сосредоточится на этом. Область опыта представляет собой индивидуальный мир личности, который может соответствовать или не соответствовать наблюдаемой объективной реальности.

Область опыта избирательна, субъективна и несовершенна (Van Belle, 1980). Она ограничена психологическими (что мы готовы узнать) и биологическими (что мы способны узнать) пределами. Наше внимание, теоретически открытое для любого опыта, сфокусировано на сиюминутных заботах и при этом оставляет за пределами почти все остальное. Так, когда мы очень голодны, наша область опыта полностью заполнена мыслями о еде и о том, как ее раздобыть; когда мы одиноки, наше единственное стремление — избавиться от одиночества. Эта область опыта и есть наш реальный мир, даже если другие его таковым не воспринимают.

Область опыта избирательна, субъективна и несовершенна (Van Belle, 1980). Она ограничена психологическими (что мы готовы узнать) и биологическими (что мы способны узнать) пределами. Наше внимание, теоретически открытое для любого опыта, сфокусировано на сиюминутных заботах и при этом оставляет за пределами почти все остальное. Так, когда мы очень голодны, наша область опыта полностью заполнена мыслями о еде и о том, как ее раздобыть; когда мы одиноки, наше единственное стремление — избавиться от одиночества. Эта область опыта и есть наш реальный мир, даже если другие его таковым не воспринимают.

Основополагающим во всех трудах Роджерса является утверждение, что человек, наблюдая и оценивая свой собственный опыт, познает самого себя. При этом жизненный опыт человека является неотъемлемой частью его «я» и лучше всего может быть известен только ему самому.

В своей основной теоретической работе Роджерс (1959) формулирует концепции, являющиеся ядром теории личности, терапии и межличностных взаимоотношений. Эти первичные принципы создают основу, на которой люди строят и совершенствуют свое представление о самих себе.

«Слова и символы относятся к реальному миру точно так же, как карта к изображаемой на ней территории... Мы живем по «карте» ощущений, которая сама по себе реальностью не является» (Rogers, 1951, р. 485).

В своей основной теоретической работе Роджерс (1959) формулирует концепции, являющиеся ядром теории личности, терапии и межличностных взаимоотношений. Эти первичные принципы создают основу, на которой люди строят и совершенствуют свое представление о самих себе.

«Слова и символы относятся к реальному миру точно так же, как карта к изображаемой на ней территории... Мы живем по «карте» ощущений, которая сама по себе реальностью не является» (Rogers, 1951, р. 485).

Теория личности Роджерса родилась из его собственного клинического опыта. Он чувствовал, что, избегая отождествления с какой-либо определенной школой или традицией, он сохранит объективность.

«Я никогда по-настоящему не принадлежал к какой-либо профессиональной группе. Обучаясь и работая в тесном сотрудничестве с психологами, психоаналитиками, психиатрами, социологами, специалистами по работе с неблагополучными семьями, педагогами, религиозными деятелями, я, тем не менее, не чувствовал своей принадлежности в прямом или переносном смысле к какой-либо из этих групп... Чтобы меня не сочли за «бродягу» в профессиональном смысле, я хочу добавить, что единственные группы, к которым я действительно принадлежал, были тесно сплоченные группы особого назначения, которые я организовал или помог организовать (1967, р. 375).

Роджерс признавал, что его собственное мышление на первых порах основывалось на примере фрейдиста Отто Ранка, который к тому времени отошел от строгого психоанализа, а позднее — на сотрудничестве с учеником Ранка, Адлером. (Kramer, 1995; Rogers & Haigh, 1983). Роджерс обнаружил, что работа Адлера с детьми разительно отличалась от сложных фрейдовских процедур, применявшихся в то время — благодаря этому и сложилась его собственная позиция (Rogers in Ansbacher, 1990).

«Ни Библия, ни Книги Пророков, ни Фрейд, ни научные исследования — ничто не может сравниться с ценностью моего собственного непосредственного опыта» (Rogers, 1961, р. 24).

Студенты Роджерса из Чикагского университета считали, что занимаемая Роджерсом позиция напоминала отголоски идей Мартина Бубера и Сорена Кьеркегора. Эти мыслители в самом деле были поддержкой для Роджерса и помогли ему утвердиться в своей экзистенциальной философии. Имея за плечами немалый опыт, Роджерс обнаружил параллели между своей собственной работой и некоторыми Восточными учениями, особенно дзэн-буддизмом и работами Лао-Цзы. Хотя нет сомнений, что на работу Роджерса оказали влияние труды других ученых, его вклад в понимание человеческой природы, бесспорно, является самобытным.

«Я никогда по-настоящему не принадлежал к какой-либо профессиональной группе. Обучаясь и работая в тесном сотрудничестве с психологами, психоаналитиками, психиатрами, социологами, специалистами по работе с неблагополучными семьями, педагогами, религиозными деятелями, я, тем не менее, не чувствовал своей принадлежности в прямом или переносном смысле к какой-либо из этих групп... Чтобы меня не сочли за «бродягу» в профессиональном смысле, я хочу добавить, что единственные группы, к которым я действительно принадлежал, были тесно сплоченные группы особого назначения, которые я организовал или помог организовать (1967, р. 375).

Роджерс признавал, что его собственное мышление на первых порах основывалось на примере фрейдиста Отто Ранка, который к тому времени отошел от строгого психоанализа, а позднее — на сотрудничестве с учеником Ранка, Адлером. (Kramer, 1995; Rogers & Haigh, 1983). Роджерс обнаружил, что работа Адлера с детьми разительно отличалась от сложных фрейдовских процедур, применявшихся в то время — благодаря этому и сложилась его собственная позиция (Rogers in Ansbacher, 1990).

«Ни Библия, ни Книги Пророков, ни Фрейд, ни научные исследования — ничто не может сравниться с ценностью моего собственного непосредственного опыта» (Rogers, 1961, р. 24).

Студенты Роджерса из Чикагского университета считали, что занимаемая Роджерсом позиция напоминала отголоски идей Мартина Бубера и Сорена Кьеркегора. Эти мыслители в самом деле были поддержкой для Роджерса и помогли ему утвердиться в своей экзистенциальной философии. Имея за плечами немалый опыт, Роджерс обнаружил параллели между своей собственной работой и некоторыми Восточными учениями, особенно дзэн-буддизмом и работами Лао-Цзы. Хотя нет сомнений, что на работу Роджерса оказали влияние труды других ученых, его вклад в понимание человеческой природы, бесспорно, является самобытным.

Карл Роджерс, четвертый из шестерых детей, родился 8 января 1902 года в Оук парк, штат Иллинойс, в преуспевающей семье строгого протестанта, фундаменталиста (fundamentalist). Ребенок рос под влиянием убеждений родителей, их отношения к жизни и его собственного толкования их представлений:

«Я думаю, отношение к людям за пределами нашей большой семьи можно представить следующим образом: поведение других людей сомнительно и не одобряется членами нашей семьи. Многие из них играют в карты, ходят в кино, танцуют, пьют, курят, занимаются другими неприличными делами. Лучше всего просто их терпеть, ибо они не знают, что творят, держаться от них подальше и жить со своей семьей» (1973а, р. 3).

«Возможно, ласково подавляющая семейная атмосфера стала впоследствии причиной того, что у троих из шести детей на определенном этапе жизни развилась язва» (Rogers, 1967, р. 352).

Роджерс прекрасно учился, много и с удовольствием читал, любил заниматься самоанализом. Он не увлекался ни спортом, ни шумными играми и практически не имел друзей. «Все, что сегодня я мог бы назвать близкими межличностными отношениями, в тот период полностью отсутствовало» (1973а, р. 4). Чтобы оградить детей от «пагубного влияния города и окрестностей» (Kirschenbaum, 1980, р. 10), родители Роджерса переехали на ферму близ Глен Эллин, штат Иллинойс, когда он учился в средней школе. Карл делал блестящие академические успехи и серьезно интересовался наукой.

«Сейчас я понимаю, что был особенным, одиночкой с ничтожно малой возможностью найти свое место в мире людей. Практически я не умел себя вести в человеческом обществе. Мои фантазии в тот период были довольно причудливыми и, вероятно, могли показаться шизоидными , но, к счастью, с психологами я никогда не общался.» (1973а, р. 4).

«Я думаю, отношение к людям за пределами нашей большой семьи можно представить следующим образом: поведение других людей сомнительно и не одобряется членами нашей семьи. Многие из них играют в карты, ходят в кино, танцуют, пьют, курят, занимаются другими неприличными делами. Лучше всего просто их терпеть, ибо они не знают, что творят, держаться от них подальше и жить со своей семьей» (1973а, р. 3).

«Возможно, ласково подавляющая семейная атмосфера стала впоследствии причиной того, что у троих из шести детей на определенном этапе жизни развилась язва» (Rogers, 1967, р. 352).

Роджерс прекрасно учился, много и с удовольствием читал, любил заниматься самоанализом. Он не увлекался ни спортом, ни шумными играми и практически не имел друзей. «Все, что сегодня я мог бы назвать близкими межличностными отношениями, в тот период полностью отсутствовало» (1973а, р. 4). Чтобы оградить детей от «пагубного влияния города и окрестностей» (Kirschenbaum, 1980, р. 10), родители Роджерса переехали на ферму близ Глен Эллин, штат Иллинойс, когда он учился в средней школе. Карл делал блестящие академические успехи и серьезно интересовался наукой.

«Сейчас я понимаю, что был особенным, одиночкой с ничтожно малой возможностью найти свое место в мире людей. Практически я не умел себя вести в человеческом обществе. Мои фантазии в тот период были довольно причудливыми и, вероятно, могли показаться шизоидными , но, к счастью, с психологами я никогда не общался.» (1973а, р. 4).

Карл Роджерс оказал значительное влияние как на психологию и психиатрию, так и на образование. Он создал клиенто-центрированную терапию (client-centered therapy), был инициатором создания групп встреч (encounter groups), одним из основателей гуманистической психологии, а также являлся ведущей фигурой в первых личностно-центрированных группах (person-centered groups), работавших над разрешением межнациональных политических конфликтов.

Хотя интересы Роджерса постоянно менялись и расширялись, охватывая не только индивидуальную и групповую психотерапию, но также учебные, социальные и правительственные системы, его философские взгляды на протяжении всей жизни оставались оптимистичными и гуманистическими.

«Мне мало симпатична довольно распространенная концепция о том, что человек в основе своей иррационален, а следовательно, если его импульсы не контролировать, они могут привести к разрушению его внутреннего Я и причинить вред окружающим. Поведение человека отличается абсолютной рациональностью: он двигается к целям, которых старается достичь, по хитроумной и упорядоченной системе. Трагедия для большинства из нас заключается в том, что защиты, которые мы сами себе выстраиваем, не дают нам осознать эту рациональность, из-за чего мы думаем, будто двигаемся в одну сторону, а на самом деле двигаемся в другую» (1969, р. 29).

Не желая довольствоваться популярностью и признанием своих ранних работ, Роджерс продолжал развивать свои идеи и подходы. Он поощрял других проверять его утверждения, но возражал против формирования «роджерсианской школы», которая бы только подражала его открытиям или повторяла их. Согласно его собственным словам, за пределами официальной психологии его работа была «одним из факторов, изменившим концепции промышленного (даже военного) лидерства, социальной работы, медицинского ухода, религиозной деятельности... Она оказала воздействие даже на студентов, изучающих философию и теологию» (1974, р. 115).

Хотя интересы Роджерса постоянно менялись и расширялись, охватывая не только индивидуальную и групповую психотерапию, но также учебные, социальные и правительственные системы, его философские взгляды на протяжении всей жизни оставались оптимистичными и гуманистическими.

«Мне мало симпатична довольно распространенная концепция о том, что человек в основе своей иррационален, а следовательно, если его импульсы не контролировать, они могут привести к разрушению его внутреннего Я и причинить вред окружающим. Поведение человека отличается абсолютной рациональностью: он двигается к целям, которых старается достичь, по хитроумной и упорядоченной системе. Трагедия для большинства из нас заключается в том, что защиты, которые мы сами себе выстраиваем, не дают нам осознать эту рациональность, из-за чего мы думаем, будто двигаемся в одну сторону, а на самом деле двигаемся в другую» (1969, р. 29).

Не желая довольствоваться популярностью и признанием своих ранних работ, Роджерс продолжал развивать свои идеи и подходы. Он поощрял других проверять его утверждения, но возражал против формирования «роджерсианской школы», которая бы только подражала его открытиям или повторяла их. Согласно его собственным словам, за пределами официальной психологии его работа была «одним из факторов, изменившим концепции промышленного (даже военного) лидерства, социальной работы, медицинского ухода, религиозной деятельности... Она оказала воздействие даже на студентов, изучающих философию и теологию» (1974, р. 115).

Итак, между орбитами Марс и Юпитера находится масса небольших тел, обращающихся вокруг Солнца на том расстоянии, на котором должна была бы находиться большая планета, согласно правилу Тициуса-Боде. Известный астроном и врач Генрих Ольберс, открывший Палладу и Весту, предположил, что на месте теперешних астероидов некогда находилась планета. От чудовищного удара извне или от внутреннего удара планета взорвалась(!), оставив после себя наследие в виде астероидов. Эту гипотетическую планету, в последствии назвали ФАЭТОН, в честь сына бога Солнца Гелиоса. Согласно греческой мифологии Фаэтон, похитил у отца (Гелиоса) его огненную колесницу и поехал кататься по небу, но погиб, разбившись вместе с колесницей. Это были первые признаки пресловутой АСТЕРОИДНОЙ ОПАСНОСТИ для Земли. Раз Фаэтон погиб от взрыва упавшего тела, то и Землю может постичь такая же участь? Однако, в 50-х годах 20 века против трогательной гипотезы Ольберса о Фаэтоне появились первые, но убедительные возражения, основанные на данных о метеоритах. Из анализов состава метеоритов следовало, что они неоднородны по химическому составу и никак не могут быть продуктами разрушения большой планеты, подобной Земле иди Марсу, поскольку тогда они ни за что не смогли бы сохранить свою кристаллическую структуру. В недрах массивной планеты такая структура неминуемо была бы разрушена. Более детальные исследования доказали, что метеоритное вещество могло формироваться и прийти к сегодняшнему состоянию только в небесных телах астероидных масс и размеров.

Согласно наиболее популярной теории, все астероиды представляют собой осколки распавшейся (или так и не сформировавшейся) планеты Фаэтон.

В астрономии не раз бывало, что открытию помогала случайность. Вот как это произошло с малыми планетами. Немецкий физик и математик И. Тициус в 1766 году нашел числовую закономерность в расстояниях планет от Солнца. Согласно этому правилу, между орбитами Марса и Юпитера должна была существовать какая-то планета. Английский астроном В. Гершель в 1781 году открыл планету Уран, причем расстояние планеты от Солнца очень мало отличалось от величины, которую предсказывала формула Тициуса. Это обстоятельство повысило доверие ученых XVIII века к правилу Тициуса, и в 1796 году на конгрессе в Готе было решено начать поиск недостающей планеты. Однако случилось так, что никому из тех астрономов, которым поручили наблюдения, не повезло. Планету обнаружил в первую новогоднюю ночь 1801 года Дж. Пиацци, директор обсерватории в Палермо (Сицилия). Надо сказать, что у Пиацци была совсем другая задача, он хотел составить точную карту звездного неба в области созвездия Тельца. Сверяясь со звездным каталогом Волластoна (как выяснилось позже, в каталоге была допущена опечатка), астроном никак не мог обнаружить одну из звезд. Неожиданно он заметил звездоподобный объект, который медленно перемещался по небу. Когда вычислили орбиту космического тела, оказалось, что оно движется поразительно точно на том расстоянии от Солнца, какое предсказано формулой Тициуса. Астрономы торжествовали: найдена недостающая планета. Ее назвали Церерой, в честь богини - покровительницы Сицилии.

В астрономии не раз бывало, что открытию помогала случайность. Вот как это произошло с малыми планетами. Немецкий физик и математик И. Тициус в 1766 году нашел числовую закономерность в расстояниях планет от Солнца. Согласно этому правилу, между орбитами Марса и Юпитера должна была существовать какая-то планета. Английский астроном В. Гершель в 1781 году открыл планету Уран, причем расстояние планеты от Солнца очень мало отличалось от величины, которую предсказывала формула Тициуса. Это обстоятельство повысило доверие ученых XVIII века к правилу Тициуса, и в 1796 году на конгрессе в Готе было решено начать поиск недостающей планеты. Однако случилось так, что никому из тех астрономов, которым поручили наблюдения, не повезло. Планету обнаружил в первую новогоднюю ночь 1801 года Дж. Пиацци, директор обсерватории в Палермо (Сицилия). Надо сказать, что у Пиацци была совсем другая задача, он хотел составить точную карту звездного неба в области созвездия Тельца. Сверяясь со звездным каталогом Волластoна (как выяснилось позже, в каталоге была допущена опечатка), астроном никак не мог обнаружить одну из звезд. Неожиданно он заметил звездоподобный объект, который медленно перемещался по небу. Когда вычислили орбиту космического тела, оказалось, что оно движется поразительно точно на том расстоянии от Солнца, какое предсказано формулой Тициуса. Астрономы торжествовали: найдена недостающая планета. Ее назвали Церерой, в честь богини - покровительницы Сицилии.

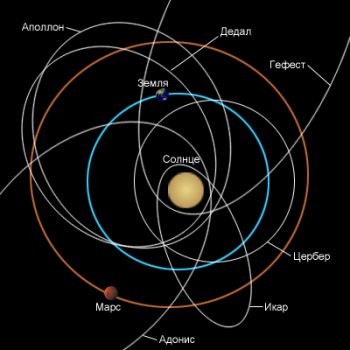

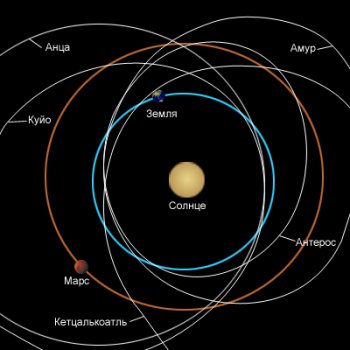

Население пояса астероидов весьма разнообразно. Но все эти различия меркнут перед разнообразием орбит астероидов. Все планеты Солнечной системы движутся в одной плоскости по почти круговым орбитам. А астероиды, подчиняясь влиянию Солнца и планет, движутся по самым разнообразным траекториям. Главным дирижером их движения служит, разумеется, гигантский Юпитер. Большинство малых планет удалены от Солнца, в среднем, на 2,2–3,6 а.е., то есть находятся между орбитами Марса и Юпитера, и полностью подчинены влиянию этого гиганта.

Эксцентриситет орбиты большинства астероидов меньше 0,3 (от 0,1 до 0,8), а наклонение меньше 16°.

О том, что в Солнечной системе между орбитами Марса и Юпитера движутся многочисленные сравнительно мелкие тела, узнали менее двухсот лет назад. Впрочем, подозревали что-то подобное довольно давно. В 1766 году профессор физики Иоганн Даниэль Тициус фон Виттенберг сформулировал "закон планетных расстояний"...

"Обратите внимание на расстояния между соседними планетами, - писал он, - и вы увидите, что почти все они возрастают пропорционально радиусам самих орбит. Примите расстояние от Солнца до Сатурна за 100 единиц, тогда Меркурий окажется удаленным от Солнца на 4 таких единицы; Венера - на 4+3=7 тех же единиц, Земля - на 4+6=10; Марс - на 4+12=16. Но смотрите, между Марсом и Юпитером происходит отклонение от этой, такой точной прогрессии. После Марса должно идти расстояние 4+24=28 единиц, на котором сейчас мы не видим ни большой планеты, ни спутника..."