РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША

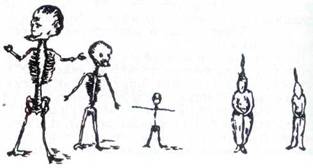

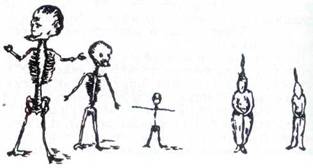

В XVII—XVIII вв. среди натуралистов бытовали самые фантастические представления о развитии человеческого зародыша. Утверждали, например, что в мужской половой клетке человека можно разглядеть детали строения будущего организма. Ссылались на мнение самого Гиппократа, который считал, что в только что снесённом яйце курицы уже содержится в готовом виде цыплёнок, который только увеличивается в размерах при насиживании.

Действительно, трудно не найти ничего чудесного в процессе превращения единственной клетки в сложнейшим образом устроенный организм.

Что же происходит с яйцеклеткой после оплодотворения? Она начинает дробиться на 2, 4, 8 и более клеток, которые называют бластомерами. Когда бластомеров становится много, зародыш превращается в полый шарик из одного слоя клеток, называемый бластулой. Затем одна из стенок бластулы начинает впячиваться, и вскоре получается двуслойное образование — гаструла.

Клетки гаструлы, продолжая делиться, распределяются по трём слоям клеток. Наружный слой (эктодерма) даёт начало коже и нервной системе. Внутренний слой клеток (энтодерма) даёт начало органам пищеварения. Из среднего слоя (мезодермы) образуются мышцы и скелет.

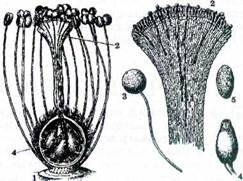

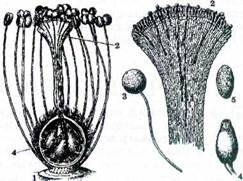

У ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ:

1. Увеличенный цветок без лепестков.

2. Пестик с проросшими пыльцевыми

зёрнами.

3. Проросшее пыльцевое зерно.

4. Семяпочка.

5. Пыльцевое зерно до прорастания.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ

У большинства водорослей, а также хвощей, плаунов, мхов и папоротников оплодотворение происходит в точности так же, как и у животных. Двигаясь в воде с помощью жгутика, мужские половые клетки разыскивают женские половые клетки и сливаются с ними.

У растений, живущих в воде, проблем с оплодотворением не возникает. Другое дело — у наземных споровых растений. Они не могут обойтись без хотя бы нескольких капель жидкой влаги, в которых мужская половая клетка могла бы подплыть к женской. Весь этот брачный процесс происходит «стыдливо», незаметно для постороннего глаза. Нет ни ярких цветков, ни аромата. Просто на крошечном заростке, например, папоротника одни клетки подплывают к другим и сливаются. Поэтому Линней и назвал эти растения тайнобрачными.

Все наземные растения вплоть до папоротников включительно можно сравнить с амфибиями. Они выбрались на сушу, но размножение их осталось водным. Наземные животные нашли выход из этого затруднительного положения, «изобретя» внутреннее оплодотворение. Но для растений такой выход не годился: ведь они неподвижны! Перенести половые клетки без воды и без движения — задача почти неразрешимая.

И всё-таки природа нашла выход. У голосеменных появились летучие пыльцевые зёрна — маленькие «аэростаты», по воздуху доставляющие мужские половые клетки на место назначения.

Итак, почти одновременно жизнь как бы дважды вышла на сушу и утвердилась здесь. Животные (рептилии) обрели внутреннее оплодотворение и яйцо, защищённое от высыхания скорлупой. Растения (голосеменные) приобрели вместо спор семена, устойчивые к высыханию и жаре, и научились «сухопутному» половому процессу.

Правда, у самых древних голосеменных (саговников и гинкго) сперматозоиды ещё имеют жгутики. Доставив их воздушным путём к женским половым клеткам, пылинки-«аэростаты» ещё оставляют им «почётное право» самим пройти последнюю «ковровую дорожку» к ожидающей их яйцеклетке. Открытие подвижных сперматозоидов у гинкго и саговников стало для ботаников в своё время настоящей небольшой сенсацией.

У цветковых растений мужским половым клеткам не предоставляется даже право самим преодолеть последние миллиметры до цели. Их до конца доставляет «лифт» — пыльцевая трубка. Об оплодотворении цветковых можно прочитать в статье «Органы высших растений».

В XVII—XVIII вв. среди натуралистов бытовали самые фантастические представления о развитии человеческого зародыша. Утверждали, например, что в мужской половой клетке человека можно разглядеть детали строения будущего организма. Ссылались на мнение самого Гиппократа, который считал, что в только что снесённом яйце курицы уже содержится в готовом виде цыплёнок, который только увеличивается в размерах при насиживании.

Действительно, трудно не найти ничего чудесного в процессе превращения единственной клетки в сложнейшим образом устроенный организм.

Что же происходит с яйцеклеткой после оплодотворения? Она начинает дробиться на 2, 4, 8 и более клеток, которые называют бластомерами. Когда бластомеров становится много, зародыш превращается в полый шарик из одного слоя клеток, называемый бластулой. Затем одна из стенок бластулы начинает впячиваться, и вскоре получается двуслойное образование — гаструла.

Клетки гаструлы, продолжая делиться, распределяются по трём слоям клеток. Наружный слой (эктодерма) даёт начало коже и нервной системе. Внутренний слой клеток (энтодерма) даёт начало органам пищеварения. Из среднего слоя (мезодермы) образуются мышцы и скелет.

Фантастические представления о развитии человека. Слева: якобы открытые скелеты зародышей человека в возрасте шести, трёх и двух недель. Справа: так будто бы устроены мужские половые клетки человека.

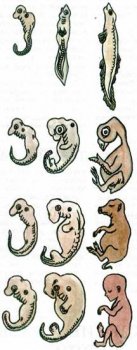

Дробление яйцеклетки лягушки. Закладка осевого комплекса органов у ланцетника (внизу).

Развитие зародышей рыбы, птицы, свиньи, человека.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

У ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ:

1. Увеличенный цветок без лепестков.

2. Пестик с проросшими пыльцевыми

зёрнами.

3. Проросшее пыльцевое зерно.

4. Семяпочка.

5. Пыльцевое зерно до прорастания.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ

У большинства водорослей, а также хвощей, плаунов, мхов и папоротников оплодотворение происходит в точности так же, как и у животных. Двигаясь в воде с помощью жгутика, мужские половые клетки разыскивают женские половые клетки и сливаются с ними.

У растений, живущих в воде, проблем с оплодотворением не возникает. Другое дело — у наземных споровых растений. Они не могут обойтись без хотя бы нескольких капель жидкой влаги, в которых мужская половая клетка могла бы подплыть к женской. Весь этот брачный процесс происходит «стыдливо», незаметно для постороннего глаза. Нет ни ярких цветков, ни аромата. Просто на крошечном заростке, например, папоротника одни клетки подплывают к другим и сливаются. Поэтому Линней и назвал эти растения тайнобрачными.

Все наземные растения вплоть до папоротников включительно можно сравнить с амфибиями. Они выбрались на сушу, но размножение их осталось водным. Наземные животные нашли выход из этого затруднительного положения, «изобретя» внутреннее оплодотворение. Но для растений такой выход не годился: ведь они неподвижны! Перенести половые клетки без воды и без движения — задача почти неразрешимая.

И всё-таки природа нашла выход. У голосеменных появились летучие пыльцевые зёрна — маленькие «аэростаты», по воздуху доставляющие мужские половые клетки на место назначения.

Итак, почти одновременно жизнь как бы дважды вышла на сушу и утвердилась здесь. Животные (рептилии) обрели внутреннее оплодотворение и яйцо, защищённое от высыхания скорлупой. Растения (голосеменные) приобрели вместо спор семена, устойчивые к высыханию и жаре, и научились «сухопутному» половому процессу.

Правда, у самых древних голосеменных (саговников и гинкго) сперматозоиды ещё имеют жгутики. Доставив их воздушным путём к женским половым клеткам, пылинки-«аэростаты» ещё оставляют им «почётное право» самим пройти последнюю «ковровую дорожку» к ожидающей их яйцеклетке. Открытие подвижных сперматозоидов у гинкго и саговников стало для ботаников в своё время настоящей небольшой сенсацией.

У цветковых растений мужским половым клеткам не предоставляется даже право самим преодолеть последние миллиметры до цели. Их до конца доставляет «лифт» — пыльцевая трубка. Об оплодотворении цветковых можно прочитать в статье «Органы высших растений».

Источник: Мир Энциклопедий Аванта+

Авторское право на материал

Копирование материалов допускается только с указанием активной ссылки на статью!

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Похожие статьи