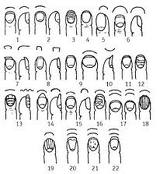

11.Сплющенно-раздробленный ноготь—--глистная инвазия. 12. Ломкие желобки на ногте - отложение извести. 13. Шлаковые (солевые) слои на ногте-заболевания желудочно-кишечного тракта. 14. Удлиненные ногти - сахарный диабет. 15. Ноготь безымянного пальца в виде полукруга - патология почек. 16. Миндалевидные прожилки (волны) на ногте - ревматизм, тиф. 17. Обгрызанный ноготь -неврозы, гастриты, половые дисфункции у женщин. 18. Полоски и вкрапления на ногте -заболевания селезенки и тонкого кишечника. 19. Полоски на ногте - заболевания кишечника. 20. Треугольный ноготь -заболевания позвоночника и спинного мозга. 21. Дырчатый ноготь - патология селезенки. 22. Плоский ноготь с возвышением на указательном пальце - патология селезенки.

1. Нормальная форма ногтя. 2. Короткий плоский ноготь -органическое заболевание сердца. 3. Большой размер полумесяца - тахикардия. 4. Отсутствие полумесяца - невроз сердца. 5. Большой выпуклый ноготь - туберкулез легких. 6. Выпуклый ноготь с большим полумесяцем - врожденная форма туберкулеза. 7. Плоский искривленный ноготь - врожденная форма астмы, бронхита. 8. Трубковидный, высокий ноготь -рак. 9. Булавочная ногтевая фаланга - врожденные психические заболевания, жестокость, агрессивность, бешенство. 10. Вогнутый ноготь - наследственная форма алкоголизма.

Диагностика по языку

На языке также представлены проекции всех внутренних органов. Диагностировать по языку нужно утром натощак. Примерно на 3 см от кончика языка - проекция сердца, затем слева - левое легкое, справа - правое. Корень языка - это кишечник. Если в определенном месте языка белый налет -значит болен этот орган. Далее у корня языка с левой стороны -о левая почка, а с правой - правая. С правой же стороны, между проекцией почки и легкого, имеется еще проекция печени. Желтый язык свидетельствует о болезни печени, красный - о болезни сердца.

На лице можно диагностировать и лечить заболевания. Женщины очень хорошо себя чувствуют после косметического массажа. На лице представлены проекции всех внутренних органов. Вокруг рта расположен толстый кишечник, поэтому люди, У которых спазмирован рот, имеют и спазмирован-ный кишечник. Трещины в уголках рта говорят о наличии гидронефрита, т. е. в почках имеются водяные пробки. Слизь в носу засоряет легкие, появляются фронтиты. Слизь способствует размножению патогенной флоры, бактерий. Бронхиальная астма связана с состоянием носовых пазух. Поэтому если образовалась слизь в носу, ее следует сразу вымывать. Зубы связаны с внутренними органами: резцы - с желудком, премаляр - с кишечником, маляры - с сердцем. Нужно регулярно делать санацию рта и зубов.

До недавнего времени осмотр больного тибетским врачом допускался не всегда. Нельзя было осматривать женщину: врачу дозволялось судить о степени поражения больной лишь по ее внешнему виду, манерам, походке и по открытым частям тела. К осмотру мужчин врачи тоже допускались лишь в случае крайней необходимости: переломы, раны, опухоли, геморрой и др.

В последнее время положение изменилось, но и сейчас народные врачеватели в силу традиций в большинстве случаев исследуют больных, почти не раздевая их. Этим объясняется, почему они столь пристальное внимание уделяют осмотру отдельных частей тела, в частности "окон", и почему такого совершенства достигла пульсовая диагностика. Врач начинает осмотр больного с момента его появления. Он обращает внимание на походку, манеру двигаться, бодрость или вялость, выражение лица, упитанность, состояние кожи (цвет, влажность, тур-гор) и на другие внешние проявления состояния организма.

В настоящее время существует 40 методов восточной диагностики: иридодиагностика (диагностика по глазам); арикулодиагностика (диагностика по ушам); лицевая диагностика (на лице человека расположено 600 биоактивных точек); диагностика по языку; диагностика по зубам; диагностика по точкам тревоги ио-вей; ауродиагностика (диагностика по ауре); диагностика по чакрам; по позвоночнику; по сновидениям; по анализу мочи; методика шумо" диагностика наговоров, порчи, сглаза и др. С особой тщательностью врач исследует "окна" тела. Они позволяют заглянуть в глубь организма, отражая в значительной степени общее состояние и состояние отдельных органов.

Так, исследование носа позволяет судить о состоянии легких, о состоянии всей дыхательной системы организма. Губы и язык являются прежде всего зеркалом пищеварительного тракта.

Язык характеризует состояние сердца, т. е. функцию кровообращения, с которой так тесно связано функциональное состояние всех других внутренних органов, и в т. ч. психическая деятельность человека. Уши отражают главным образом состояние почек, всей гуморальной системы организма, его водно-солевой обмен и функцию мочеотделения. Наконец, глаза - это зеркало печени.

Внимательно заглядывая в эти "окна", многое можно увидеть. Скрупулезное собирание в течение веков мельчайших черточек проявления различных состояний организма, бесконечное сопоставление и проверка найденного в последующем, учет характерных сочетаний отдельных признаков болезни позволили тибетской медицине научиться правильно распознавать болезни и глубоко понимать индивидуальность больного

В последнее время положение изменилось, но и сейчас народные врачеватели в силу традиций в большинстве случаев исследуют больных, почти не раздевая их. Этим объясняется, почему они столь пристальное внимание уделяют осмотру отдельных частей тела, в частности "окон", и почему такого совершенства достигла пульсовая диагностика. Врач начинает осмотр больного с момента его появления. Он обращает внимание на походку, манеру двигаться, бодрость или вялость, выражение лица, упитанность, состояние кожи (цвет, влажность, тур-гор) и на другие внешние проявления состояния организма.

В настоящее время существует 40 методов восточной диагностики: иридодиагностика (диагностика по глазам); арикулодиагностика (диагностика по ушам); лицевая диагностика (на лице человека расположено 600 биоактивных точек); диагностика по языку; диагностика по зубам; диагностика по точкам тревоги ио-вей; ауродиагностика (диагностика по ауре); диагностика по чакрам; по позвоночнику; по сновидениям; по анализу мочи; методика шумо" диагностика наговоров, порчи, сглаза и др. С особой тщательностью врач исследует "окна" тела. Они позволяют заглянуть в глубь организма, отражая в значительной степени общее состояние и состояние отдельных органов.

Так, исследование носа позволяет судить о состоянии легких, о состоянии всей дыхательной системы организма. Губы и язык являются прежде всего зеркалом пищеварительного тракта.

Язык характеризует состояние сердца, т. е. функцию кровообращения, с которой так тесно связано функциональное состояние всех других внутренних органов, и в т. ч. психическая деятельность человека. Уши отражают главным образом состояние почек, всей гуморальной системы организма, его водно-солевой обмен и функцию мочеотделения. Наконец, глаза - это зеркало печени.

Внимательно заглядывая в эти "окна", многое можно увидеть. Скрупулезное собирание в течение веков мельчайших черточек проявления различных состояний организма, бесконечное сопоставление и проверка найденного в последующем, учет характерных сочетаний отдельных признаков болезни позволили тибетской медицине научиться правильно распознавать болезни и глубоко понимать индивидуальность больного

На протяжении многовекового развития народной медицины восточные целители разработали своеобразные методы обследования больных и диагностирования болезней. Многие из этих методов используются и в современной медицине. Вначале их было четыре: распрос; вслушивание в звуки, издаваемые больным при дыхании, разговоре; осмотр внешнего вида больного, его манер, походки, "окон" тела и языка; исследование пульса. Позже к перечисленным методам добавились еще: обоняние запахов, издаваемых больным и его выделениями, и иногда ощупывание отдельных частей тела, в частности, живота.

Корень древа тибетской медицины - средневековый трактат "Чжуд-ши".

Начинается он с описания места, в центре которого находится медицинский Будда - Мангла (Бхай-шаджья-гуру), то есть Учитель-врач. Это хозяин мифологической страны - родины всех целебных растений, минера-лов и животных. Из них и готовят лекарства, предназначенные для болезней "жара", "холода", болезней "плотных" и "полых" органов. Цели медицины, которые указаны в "Чжуд-ши", сводятся к главному: жизнь без болезней; продление жизни; достижение совершенства в познании и благополучия в жизни; избавление от болезненных страданий всех живых существ... Правители Тибета строго следили за тем, чтобы сохранить знания в тайне, чтобы они не смогли попасть в руки каких-либо безумцев или невежественных людей. Ученикам лам приходилось выучивать наизусть огромные талмуды и сдавать весьма сложный экзамен на врачевателей, который продолжался порой до двух суток. Тибетский лама - это прежде всего духовный учитель, помощник, который обязан прийти на помощь любому человеку в любой точке земного шара. Лечение медик начинает прежде всего с перестройки мышления (сознания), с формирования здоровых понятий и добролюбия, то есть доброжелательного отношения к людям и окружающей среде.

С раннего детства, как только стал я себя осознавать, помню изречение "Хак-рост!" - удивительно короткое и на редкость емкое. Сказал кто-либо из ваших собеседников что-нибудь правдивое, верное, мудрое, тут же последует от внимательного, понимающего слушателя "Хак-рост!" - "Истинно, истинно так!". Словосочетание это имеет еще и другой смысловой оттенок, в зависимости от контекста, -"Да сбудется сказанное!

Да свершится истина!".

С незапамятных времен, утверждая, что истина существует, мы ищем ее, стремимся к ней. Но истина - это вечность. Мы живем в ней, мы сами -реально существующая частица ее. Потому и изречение "Хак-рост!" остается верным на все времена. Все, что существует, то - истинно.

Когда мне было предложено написать предисловие к книге, которую вы держите в руках, я вновь задумался над смыслом того древнейшего словосочетания.

Символ современной медицины - чаша, обвитая змеей. Но почему именно чаша избрана символом?

А истоки там же, у древних наших предков. Алмазная чаша, вокруг которой обвились золотая и серебряная змеи - это изначальное ритуальное изображение авестийской медицины.

ЛЕНИВЦЫ

Говорят, что знаменитый французский учёный Жорж Кювье так хорошо изучил соотношение органов животных, что по одной лишь кости, по одному зубу мог сказать, как вымерший зверь выглядел, где жил, чем питался и какой у него был нрав — хищный или миролюбивый.

Станем и мы на время зоологическими детективами и попробуем определить повадки и образ жизни зверя, о котором известно больше, чем достаточно было знать Кювье.

Итак, попробуем установить, где живёт, как живёт, что ест и кто «он», если дано:

1. Зубы без эмали. Резцов нет. Цвет зубов тёмно-коричневый, почти чёрный.

2. Губы твёрдые, ороговевшие.

3. Желудок большой, многокамерный, с мускулистыми «жующими» отделами, выстлан изнутри твёрдой тканью.

4. На задних лапах 3, на передних — 2 или 3 длинных (до 7,5 см) изогнутых крюками когтя.

5. Шерсть жёсткая, серо-бурая с зеленоватым оттенком (от множества микроскопических водорослей, поселившихся среди волос). Много здесь и других поселенцев: жуки, клещи, яйца и личинки бабочек, которые, по-видимому, питаются микроскопической зеленью, живущей в волосах.

Говорят, что знаменитый французский учёный Жорж Кювье так хорошо изучил соотношение органов животных, что по одной лишь кости, по одному зубу мог сказать, как вымерший зверь выглядел, где жил, чем питался и какой у него был нрав — хищный или миролюбивый.

Станем и мы на время зоологическими детективами и попробуем определить повадки и образ жизни зверя, о котором известно больше, чем достаточно было знать Кювье.

Итак, попробуем установить, где живёт, как живёт, что ест и кто «он», если дано:

1. Зубы без эмали. Резцов нет. Цвет зубов тёмно-коричневый, почти чёрный.

2. Губы твёрдые, ороговевшие.

3. Желудок большой, многокамерный, с мускулистыми «жующими» отделами, выстлан изнутри твёрдой тканью.

4. На задних лапах 3, на передних — 2 или 3 длинных (до 7,5 см) изогнутых крюками когтя.

5. Шерсть жёсткая, серо-бурая с зеленоватым оттенком (от множества микроскопических водорослей, поселившихся среди волос). Много здесь и других поселенцев: жуки, клещи, яйца и личинки бабочек, которые, по-видимому, питаются микроскопической зеленью, живущей в волосах.

ЛАСТОНОГИЕ

Ластоногие (моржи, тюлени) близки к хищным сухопутным зверям. Распространены по всем холодным морям и морям умеренного пояса. Немногие, например тюлени-монахи, калифорнийские морские львы и некоторые южные котики, живут в тропиках и субтропиках. Животные эти в основном морские, но заплывают и в реки, обитают в озёрах (Байкал, Ладожское и др.). На берег или на льды выходят для линьки и для того, чтобы родить детёнышей.

Для размножения собираются на уединённых островах, куда плывут (например, котики) иногда за тысячи километров. Самки рождают одного, реже двух детёнышей. Растут они быстро — в молоке ластоногих около 50% жира. Половая зрелость наступает в 2—3 года, живут порой до 40 лет. Плавают со скоростью около 30 км/ч.

Самые крупные из ластоногих — антарктические морские слоны (длина их до 6,85 м, вес — до 2270 кг). Самые мелкие — арктическая раса кольчатой нерпы (1,7 м в длину и вес до 127 кг).

Колумб открыл Америку со всей её весьма своеобразной фауной и флорой. Кого первого из этой фауны описали в науке? Тюленя-монаха! Множество их встретили испанцы в Карибском море во время своего путешествия в 1492 г. Тюленей начали истреблять матросы Колумба, а продолжили конкистадоры, и к концу XIX в. съели почти всех. Последнего карибского тюленя-монаха видели у берегов Мексики в 1952 г.

Ластоногие (моржи, тюлени) близки к хищным сухопутным зверям. Распространены по всем холодным морям и морям умеренного пояса. Немногие, например тюлени-монахи, калифорнийские морские львы и некоторые южные котики, живут в тропиках и субтропиках. Животные эти в основном морские, но заплывают и в реки, обитают в озёрах (Байкал, Ладожское и др.). На берег или на льды выходят для линьки и для того, чтобы родить детёнышей.

Для размножения собираются на уединённых островах, куда плывут (например, котики) иногда за тысячи километров. Самки рождают одного, реже двух детёнышей. Растут они быстро — в молоке ластоногих около 50% жира. Половая зрелость наступает в 2—3 года, живут порой до 40 лет. Плавают со скоростью около 30 км/ч.

Самые крупные из ластоногих — антарктические морские слоны (длина их до 6,85 м, вес — до 2270 кг). Самые мелкие — арктическая раса кольчатой нерпы (1,7 м в длину и вес до 127 кг).

Колумб открыл Америку со всей её весьма своеобразной фауной и флорой. Кого первого из этой фауны описали в науке? Тюленя-монаха! Множество их встретили испанцы в Карибском море во время своего путешествия в 1492 г. Тюленей начали истреблять матросы Колумба, а продолжили конкистадоры, и к концу XIX в. съели почти всех. Последнего карибского тюленя-монаха видели у берегов Мексики в 1952 г.

ЗАЙЦЫ

Долгое время зоологи относили зайцев к отряду грызунов. Но сейчас выделяют их вместе с пищухами (маленькие, до 25 см длиной, короткохвостые зверьки) в особый отряд зайцеобразных. Одно из отличий зайцеобразных от грызунов в том, что в верхней челюсти у них не одна, а две пары резцов. Обитают они почти на всех континентах.

Существование зайцев на Земле далеко не безоблачно. То и дело слышишь горькие вздохи о том, что-де в нашем краю на одного зайца по 10 охотников. К сожалению, это соотношение не так уж преувеличено. Как же зайцы умудряются выжить? Их спасает плодовитость: выводков бывает до 3—4 в год, и в каждом — до 8 детёнышей. Размножаться начинают рано, когда ещё снег не стаял, отчего зайчат первого помёта называют настовиками. Затем бывают помёты летом (зайчат тогда называют летниками, травниками), ближе к осени рождаются листопадники. На свет появляются зайцы зрячими, крупными и в шерсти. Сразу после рождения они наедаются материнского молока, которое у зайчихи раз в 6 жирнее коровьего, и замирают. Пауза между кормёжками — 3—4 дня. На это время мать зайчат оставляет, и молочные железы её молока не выделяют. Если чужая кормящая зайчиха найдёт в траве малого зайчонка, то обязательно его накормит, не пробежит мимо. Через месяц зайчата кормятся уже молодой зеленью.

Долгое время зоологи относили зайцев к отряду грызунов. Но сейчас выделяют их вместе с пищухами (маленькие, до 25 см длиной, короткохвостые зверьки) в особый отряд зайцеобразных. Одно из отличий зайцеобразных от грызунов в том, что в верхней челюсти у них не одна, а две пары резцов. Обитают они почти на всех континентах.

Существование зайцев на Земле далеко не безоблачно. То и дело слышишь горькие вздохи о том, что-де в нашем краю на одного зайца по 10 охотников. К сожалению, это соотношение не так уж преувеличено. Как же зайцы умудряются выжить? Их спасает плодовитость: выводков бывает до 3—4 в год, и в каждом — до 8 детёнышей. Размножаться начинают рано, когда ещё снег не стаял, отчего зайчат первого помёта называют настовиками. Затем бывают помёты летом (зайчат тогда называют летниками, травниками), ближе к осени рождаются листопадники. На свет появляются зайцы зрячими, крупными и в шерсти. Сразу после рождения они наедаются материнского молока, которое у зайчихи раз в 6 жирнее коровьего, и замирают. Пауза между кормёжками — 3—4 дня. На это время мать зайчат оставляет, и молочные железы её молока не выделяют. Если чужая кормящая зайчиха найдёт в траве малого зайчонка, то обязательно его накормит, не пробежит мимо. Через месяц зайчата кормятся уже молодой зеленью.

ДЕЛЬФИНЫ и КИТЫ.

Дельфины относятся к подотряду зубатых китов. Семейство настоящих дельфинов очень обширное (более 30 видов) и, как теперь принято говорить, интеллектуальное (по мнению многих, не менее, чем обезьянье племя!), а также весьма говорливое в широком диапазоне — от тех звуков, что слышит наше ухо, до ультра-

Дельфины относятся к подотряду зубатых китов. Семейство настоящих дельфинов очень обширное (более 30 видов) и, как теперь принято говорить, интеллектуальное (по мнению многих, не менее, чем обезьянье племя!), а также весьма говорливое в широком диапазоне — от тех звуков, что слышит наше ухо, до ультра-

Полосатые дельфины.