РОБЕРТО БАДЖО

(Родился в 1967 г.)

(Родился в 1967 г.)

Играл в итальянских клубах «Виченца», «Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Болонья», «Интер», «Брешиа». В 1988–2004 годах провел 56 матчей за сборную Италии.

В долгой карьере Роберто Баджо были великие достижения и горькие разочарования. Он знал неистовую любовь поклонников и скепсис тренеров. Он проводил блистательные матчи и забивал изумительные мячи, но, случалось, многие месяцы не выходил на поле из-за травм. И он продолжает показывать великолепный футбол до сих пор (2004), хотя ему уже тридцать шесть.

Если сказать, что с футболом Роберто Баджо познакомился, едва научившись ходить, это вовсе не будет преувеличением — старшие братья постоянно брали его с собой на пустырь, где гоняли мяч с соседскими мальчишками. Отец, правда, мечтал, чтобы сыновья стали велогонщиками, как он сам, но футбол оказался сильнее. Тем не менее знаменитым футболистом суждено было стать только одному Роберто.

ЭРИК КАНТОНА

(Родился в 1966 г.)

(Родился в 1966 г.)

Играл во французских клубах «Осер», «Мартиг», «Олимпик» Марсель, «Бордо», «Монпелье», «Ним», английских клубах «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». В 1987–1995 годах сыграл 45 матчей за сборную Франции.

Футбольная карьера знаменитого француза Эрика Кантоны представляла собой непрерывную череду блестящих достижений и громких скандалов. И начиналась она с удивительного факта: хотя Кантона родился в Марселе и с детских лет мечтал о марсельском «Олимпике», открыли его футбольное дарование селекционеры клуба «Осер» из города, расположенного за сотни километров от Средиземного моря. Там в возрасте пятнадцати лет он и начал играть в юношеской команде.

Сложность человеческого сознания заключается в том, что доверие к психиатрии остается вопросом личного мнения. Различные школы придерживались собственного суждения. Если и следовало ожидать прогресса, то лишь с развитием науки о нервной системе (неврологии).

Неврология началась с работ швейцарского физиолога Альбрехта фон Халлера (1708 — 1777), который опубликовал восемь томов работ по физиологии человека в 1760-х годах. Перед тем было в целом принято, что нервные клетки пустотелые и выполняют мистическую роль «духовной жидкости», например, подобно венам, несущим кровь. Халлер, однако, реинтериретировал нервные движения на экспериментальной базе.

Например, он признавал, что мускулы раздражимы, то есть что легкие стимулы для мускулатуры производят острые сокращения. Он также показал, что самые малые раздражения производят в мускулатуре сильные сокращения. Нервы наиболее раздражимы, и Халлер сделал вывод, что именно нервная стимуляция, а не прямая мускульная стимуляция контролирует движения мускулатуры.

Другая разновидность заболеваний, которые не подпадают под теорию Пастера, — это заболевания нервной системы. Такие заболевания смущали и пугали человечество испокон веков. Гиппократ подходил к ним рационалистично, однако большинство подчинялось сверхъестественному объяснению. Несомненно, жестокость обращения с душевнобольными вплоть до XX в. объяснялась тем, что в них видели вселившегося дьявола.

Первая попытка иного подхода была сделана французским врачом Филиппом Пинелем (1745 — 1826). Он рассматривал невменяемость как душевную болезнь, а не как демоническую одержимость и опубликовал свои взгляды по поводу помешательства. В 1793 г., в разгар Французской революции, Пинель был поставлен во главе первого официального сумасшедшего дома. Там он ввел новые порядки: снял с пациентов цепи и впервые стал обращаться с ними как с больными, а не как с дикими животными.

Первая попытка иного подхода была сделана французским врачом Филиппом Пинелем (1745 — 1826). Он рассматривал невменяемость как душевную болезнь, а не как демоническую одержимость и опубликовал свои взгляды по поводу помешательства. В 1793 г., в разгар Французской революции, Пинель был поставлен во главе первого официального сумасшедшего дома. Там он ввел новые порядки: снял с пациентов цепи и впервые стал обращаться с ними как с больными, а не как с дикими животными.

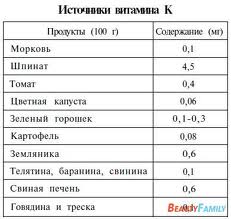

Голландский врач Христиан Эйкман (1858 — 1930) в 1886 г. был командирован на Яву для изучения болезни бери-бери (авитаминоза). Были причины предположить, что болезнь могла явиться результатом несбалансированной диеты. Японские моряки неимоверно страдали от этой странной болезни. В 1880-х годах, когда по приказу японского адмирала к рациону, составлявшему ранее рыбу и рис, были добавлены молоко и мясо, болезнь почти отступила.

Эйкман, будучи поклонником микробиологической теории, полагал, что возбудитель болезни — бактерия. Он привез с собой на Яву выводок цыплят и вознамерился выявить возбудителя в их организмах. Сделать это ему не удалось, но в 1896 г. подопытные цыплята начали погибать от заболевания, по симптомам очень похожего на бери-бери. Эйкман вновь не сумел выявить причин: болезнь исчезла.

Восстанавливая историю своих подопытных, Эйкман выяснил, что некоторое время их кормили только рисом из госпитальных запасов и именно в это время они заболели. Откормив оставшихся в живых коммерческим кормом, специально разработанным для цыплят, их спасли. Вскоре Эйкман убедился, что болезнь как возникает, так к излечивается при смене рациона.

Микробиологическая теория доминировала в сознании большинства врачей в последнюю треть XIX в., однако имелись и противники ее. Наиболее именитым был немецкий патолог Вирхов. Он предпочитал думать, что болезнь вызывает некий болезнетворный агент, находящийся внутри, а не вне организма, Вирхов был также человеком с значительной социальной активностью и принимал участие в Национальном институте юриспруденции и городском управлении Берлина. Он выдвинул несколько предложений об улучшении водоснабжения города и системы канализации. Вирхов может по праву считаться одним из основателей социальной гигиены (основ предотвращения заболеваний в социумах).

Подобные усовершенствования мешали массовому распространению болезней.

Мысль Гиппократа о важности личной гигиены и чистоты в целом вновь возобладала в обществе. Еще более удивительно, что вспомнилась и вторая идея Гиппократа: о необходимости, сбалансированной и разнообразной пищи для предотвращения заболеваний.

Подобные усовершенствования мешали массовому распространению болезней.

Мысль Гиппократа о важности личной гигиены и чистоты в целом вновь возобладала в обществе. Еще более удивительно, что вспомнилась и вторая идея Гиппократа: о необходимости, сбалансированной и разнообразной пищи для предотвращения заболеваний.

Бактерии — не единственные агенты инфекционных заболеваний, вот отчего открытие Пастера именуется еще теорией микроорганизмов.В 1880 г. французский врач Шарль Луи Альфонс Лаверан (1845 — 1922), работая в Алжире, выявил возбудителя малярии. Малярия — распространенное заболевание во всех тропических и субтропических странах, уносящее ежегодно больше жизней, чем любое другое. Открытие было особенно интересно тем, что возбудителем оказалась не бактерия, а простейшее — одноклеточный микроорганизм.

На самом деле заболевание может и не вызываться этим простейшим. В 1860-х годах немецкий зоолог Карл Георг Фридрих Рудольф Лескарт (1822 —1898), исследуя беспозвоночных, выявил целый ряд паразитов, живущих внутри других животных организмов. Это положило начало науке паразитологии. Он выяснил, что все беспозвоночные имеют своих паразитов. Также паразиты инфицируют и человека, а некоторые из них, такие как ленточные глисты, трематолы и прочие, вызывают серьезные заболевания.

Нельзя постоянно изолировать человека от болезнетворных организмов. Раньше или позже, но болезнь и организм, наконец, встретятся. И что тогда?

У человеческого тела есть свои способы противостояния микроорганизмам, и наш организм обладает особенностью спонтанно выздоравливать. В 1884 г. русско-французский биолог Илья Мечников (1845 — 1916) сообщил о факте и противобактериального противостояния. Он показал, как белые кровяные тельца, выходящие по мере необходимости из сосудов, окружали очаг инфекции. То, что удалось Мечникову наблюдать, выглядело как битва между бактериями и белыми кровяными тельцами, причем последние побеждали не всегда, но если побеждали — наступал благоприятный перелом в болезни.

У человеческого тела есть свои способы противостояния микроорганизмам, и наш организм обладает особенностью спонтанно выздоравливать. В 1884 г. русско-французский биолог Илья Мечников (1845 — 1916) сообщил о факте и противобактериального противостояния. Он показал, как белые кровяные тельца, выходящие по мере необходимости из сосудов, окружали очаг инфекции. То, что удалось Мечникову наблюдать, выглядело как битва между бактериями и белыми кровяными тельцами, причем последние побеждали не всегда, но если побеждали — наступал благоприятный перелом в болезни.

Теория, необходимость которой давно назрела, родилась у Пастера, чей интерес к микробиологии пришел от проблемы ферментации.

В 1865 г. шелковая индустрия на юге Франции понесла большие потери: некая болезнь убивала шелковичного червя. И вновь пригласили Пастера. При помощи микроскопа он обнаружил, что на черве живет крошечный паразит, заражавший непосредственно листья шелковицы, которыми питались черви. Решение Пастера было, хотя ужасающим для шелководов, но рациональным: уничтожить больные колонии червя. Шелковичная индустрия была спасена.

В 1865 г. шелковая индустрия на юге Франции понесла большие потери: некая болезнь убивала шелковичного червя. И вновь пригласили Пастера. При помощи микроскопа он обнаружил, что на черве живет крошечный паразит, заражавший непосредственно листья шелковицы, которыми питались черви. Решение Пастера было, хотя ужасающим для шелководов, но рациональным: уничтожить больные колонии червя. Шелковичная индустрия была спасена.

От весьма простых начал жизнь постепенно, под давлением окружающей среды, становилась все более сложной и одновременно вырабатывала эффективные способы продолжаться. В своем бесконечном разнообразии неживая природа не могла соперничать с изощренностью живых форм. Да, поднимались все новые горы, однако такие уже бывали ранее, а живые формы каждый раз возникали неповторимыми.

Дарвинизм, таким образом, благоприятствовал витализму: в воображении людском между живым и неживым вырос немалый барьер. И действительно, во второй половине XIX в. витализм вновь стал популярен.

Однако наибольшая опасность поджидала витализм в среде химиков-органиков. Против него была на щите поднята модель молекулы протеина — и обсуждение ее поглотило химиков вплоть до конца века.

Первым заговорил о важности протеина для жизни французский физиолог Франсуа Мажанди (1783—1855). Экономические дислокации, привнесенные наполеоновскими войнами, привели к массовому голоду во многих странах, и положение беднейших слоев стало ухудшаться. Правительства забили тревогу; во Франции была создана специальная комиссия; во главе ее встал Мажанди. Целью комиссии была разработка технологии производства пищи из дешевых компонентов вроде желатина.

Дарвинизм, таким образом, благоприятствовал витализму: в воображении людском между живым и неживым вырос немалый барьер. И действительно, во второй половине XIX в. витализм вновь стал популярен.

Однако наибольшая опасность поджидала витализм в среде химиков-органиков. Против него была на щите поднята модель молекулы протеина — и обсуждение ее поглотило химиков вплоть до конца века.

Первым заговорил о важности протеина для жизни французский физиолог Франсуа Мажанди (1783—1855). Экономические дислокации, привнесенные наполеоновскими войнами, привели к массовому голоду во многих странах, и положение беднейших слоев стало ухудшаться. Правительства забили тревогу; во Франции была создана специальная комиссия; во главе ее встал Мажанди. Целью комиссии была разработка технологии производства пищи из дешевых компонентов вроде желатина.

В XX в. законы Менделя приобрели еще большее значение.

Ученые, работавшие над клеточной теорией в течение XVIII и начала XIX в., не видели слишком многого, даже имея улучшенный микроскоп. Клетка — это прозрачное тело, следовательно, специалисты должны были описать ее вдоль и поперек. Но они не видели в ней ядра — уплотнения в центре. Первым его обнаружил шотландец-ботаник Роберт Браун (1773 — 1858), сделавший предположение о ядре в 1831 г.

Семь лет спустя, когда Шлейден выдвинул клеточную теорию, он обратил особое внимание на ядро. Ученый догадался, что именно ядро связано с репродуктивной функцией, однако считал, что новые клетки «вырастают» прямо из его поверхности. К 1846 г. Нагели показал, что это неверно. И все же в первой части своего предположения Шлейден оказался прав: именно ядро отвечало за деление. Накопленные знания требовали усовершенствования методики детального изучения строения клетки.

Во второй половине XIX в. перед ученым миром встала и еще одна проблема: в результате последних достижений физики длинная история Земли оказалась гораздо короче той, что представлялась. Закон сохранения энергии требовал разрешить вопрос: откуда приходит энергия Солнца? Тогда еще ничего не было известно ни о ядерной энергии, ни о радиоактивности. Можно было бы предположить, что эволюция шла скачками, поскольку в свете открытий физики оказалось, что для постепенной «дарвинистской» эволюции попросту не хватает времени.