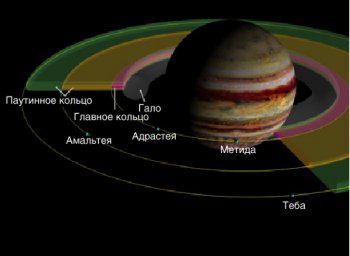

Подобно другим планетам-гигантам Солнечной системы, Юпитер имеет кольца. Кольца Юпитера были открыты в 1979 году во время пролета Вояджера 1. В настоящее время считается, что кольца состоят из трех основных компонент.

Главное кольцо простирается от 122 500 до 129 230 км от центра Юпитера (или, что то же самое, от 1.72 до 1.82 радиусов Юпитера). В главном кольце проходят орбиты Адрастеи и Метиды. Его толщина меньше 30 км, масса частиц оценивается в 1013 кг.

Юпитер - одна из планет, видимых невооруженным глазом, и путь ее по ночному небу был наблюдаем тысячи лет.

В 1610-м году, итальянский астроном Галилео Галилей обнаружил четыре самых больших спутника планеты: Ио, Европу, Ганимед, и Каллисто, известные также как Галилеевы спутники. Это было одно из самых ранних астрономических открытий, сделанных с телескопом. Оно сыграло свою роль, добавив уверенности сторонникам гелиоцентрической системы мира, В те далекие дни борьба мировоззрений была очень остра.

В течение последующих лет, с улучшением телескопов, становились известными и размер планеты, и существование Большого Красного Пятна, которое представлялось, по началу, островом в гигантском море на поверхности Юпитера.

Изучать планеты-гиганты с помощью космической техники начали на десятилетие позже, чем планеты земной группы. 3 марта 1972 г. с Земли стартовал американский космический аппарат "Пионер-10". Через 6 месяцев полёта аппарат успешно миновал пояс астероидов и ещё через 15 месяцев достиг окрестностей "царя планет", пройдя на расстоянии 130 300 км от него в декабре 1973 г.

С помощью оригинального фотополяриметра получено 340 снимков облачного покрова Юпитера и поверхностей четырёх самых крупных спутников: Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто. Помимо Большого Красного Пятна, размеры которого превышают диаметр нашей планеты, обнаружено белое пятно поперечником более 10 тыс. километров. Инфракрасный радиометр показал, что температура внешнего облачного покрова составляет 133 К. Было обнаружено также, что Юпитер излучает в 1,6 раза больше тепла, чем получает от Солнца; уточнена масса планеты и спутника Ио.

Атмосферы Юпитера и других газовых планет характерны ветрами больших скоростей, дующих в пределах широких полос, параллельных экватору планеты, причем в смежных полосах на Юпитере ветра направлены в противоположные стороны. Эти полосы различимы даже в небольшой телескоп и находятся в постоянном движении. Ветры на Юпитере достигают скорости 500 км/ч. Изучение атмосферы позволило сказать, что ветры эти также существуют в более низких ее слоях, вплоть до тысячи километров от внешних облаков. Отсюда сделан вывод, что они управляются не энергией излучения Солнца, а внутренним теплом планеты, в то время как на Земле все происходит наоборот.

Юпитер - самая крупная из всех планет солнечной системы. Он находится от Солнца на расстоянии 778 млн. км - в 5 раз дальше, чем Земля, и проходит свой путь вокруг Солнца за 12 лет.

Диаметр Юпитера в 11 раз больше Земли, а по объему из Юпитера можно было бы сделать 1345 таких шаров, как Земля. Но, обладая такими огромными размерами, Юпитер по массе только в 317 раз больше Земли. Это значит, что Юпитер состоит из совсем другого вещества, чем Земля. Наш земной шар сложен из тяжелых каменных пород, а в его центре некоторые ученые предполагают даже ядро из еще более тяжелых металлов. Юпитер имеет другое строение : в среднем его вещество немногим тяжелее, чем вода.

Историки обычно описывают суфизм как мистическую сердцевину ислама и относят его появление на историческую арену приблизительно ко времени становления ислама как мощной религиозной силы.

Суфизм наиболее характерен для Ближнего и Среднего Востока и стран ислама, но его идеи, его обычаи, его учителей можно найти в Индии, в Европе, а также как в Северной, так и в Южной Америке (Shah, 1964). Последователи суфизма встречаются среди представителей практически всех наций мира. Как это происходит с любой истинно мистической традицией, суфизм изменял свою форму в зависимости от культур и общественных укладов, в которых практиковался. Суфизм процветал в большем количестве культур, чем любая другая духовная традиция, и поэтому он принял множество разнообразных форм. В течение столетий группы последователей суфизма существовали на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, в Южной Америке, в Европе, в Центральной Азии, в Индии, Пакистане и Индонезии.

Суфизм наиболее характерен для Ближнего и Среднего Востока и стран ислама, но его идеи, его обычаи, его учителей можно найти в Индии, в Европе, а также как в Северной, так и в Южной Америке (Shah, 1964). Последователи суфизма встречаются среди представителей практически всех наций мира. Как это происходит с любой истинно мистической традицией, суфизм изменял свою форму в зависимости от культур и общественных укладов, в которых практиковался. Суфизм процветал в большем количестве культур, чем любая другая духовная традиция, и поэтому он принял множество разнообразных форм. В течение столетий группы последователей суфизма существовали на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, в Южной Америке, в Европе, в Центральной Азии, в Индии, Пакистане и Индонезии.

Знай, о возлюбленный, что человек не создан ради шутки или случайно, но сделан великолепно и для великой цели

Al-Ghazzali, 1964a, р. 17.

Тысячи лет суфизм предлагал людям тропу, ведущую к этой «великой цели» самореализации. Суфизм — это собрание учений, проявленных во множестве разнообразных форм, но имеющих одну общую цель: преодоление обычных личностных ограничений и несовершенства восприятия. Суфизм — это не просто набор теорий или гипотез, разные источники описывали его как путь любви, путь преданного служения и путь познания. Благодаря многим проявлениям суфизма можно найти подход, помогающий преодолеть интеллектуальные и эмоциональные препятствия на пути духовного развития личности.

В психологии в настоящее время модно и в то же время вполне справедливо признавать, как мало мы на самом деле знаем и что для того, чтобы понять человеческое поведение, требуется очень много исследований. Суфизм же, с другой стороны, уверенно заявляет, что существуют учителя, знающие самое важное, то есть наставники, могущие передать своим ученикам знание того, как пробудиться к своему подлинно естественному состоянию и стать настоящими людьми. Суфизм не стремится объяснить все проблемы, связанные с человеческим поведением, его задача заключается в том, чтобы дать полезное знание, знание, которое поможет человеку понять самого себя, собственную личность и ее границы, а также поможет ему обнаружить в себе божественную искру.

Не существует какого-то одного определенного подхода к учениям суфизма, и не все в этих учениях передается словами. Мудрость суфизма может принимать различные формы, включая рассказы, стихи, религиозные церемонии, упражнения, лекции или занятия, здания специального назначения, различные святыни и места поклонения, движения танца и молитву.

Al-Ghazzali, 1964a, р. 17.

Тысячи лет суфизм предлагал людям тропу, ведущую к этой «великой цели» самореализации. Суфизм — это собрание учений, проявленных во множестве разнообразных форм, но имеющих одну общую цель: преодоление обычных личностных ограничений и несовершенства восприятия. Суфизм — это не просто набор теорий или гипотез, разные источники описывали его как путь любви, путь преданного служения и путь познания. Благодаря многим проявлениям суфизма можно найти подход, помогающий преодолеть интеллектуальные и эмоциональные препятствия на пути духовного развития личности.

В психологии в настоящее время модно и в то же время вполне справедливо признавать, как мало мы на самом деле знаем и что для того, чтобы понять человеческое поведение, требуется очень много исследований. Суфизм же, с другой стороны, уверенно заявляет, что существуют учителя, знающие самое важное, то есть наставники, могущие передать своим ученикам знание того, как пробудиться к своему подлинно естественному состоянию и стать настоящими людьми. Суфизм не стремится объяснить все проблемы, связанные с человеческим поведением, его задача заключается в том, чтобы дать полезное знание, знание, которое поможет человеку понять самого себя, собственную личность и ее границы, а также поможет ему обнаружить в себе божественную искру.

Не существует какого-то одного определенного подхода к учениям суфизма, и не все в этих учениях передается словами. Мудрость суфизма может принимать различные формы, включая рассказы, стихи, религиозные церемонии, упражнения, лекции или занятия, здания специального назначения, различные святыни и места поклонения, движения танца и молитву.

Алчность (Greed). Желание иметь больше, чем мы имеем или чем нам необходимо. Основной недостаток большинства людей. Тех, кто находится во власти алчности, отличает неудовлетворенность, коварство, тщеславие и любовь к сладкой, обильной пище и нарядной одежде. Алчность можно обратить в сострадание за счет самодисциплины и следования заповедям. Алчность является одним из «трех огней», или помех росту.

Взаимозависимость (Interdependence). Буддистская характеристика мира как текучих, взаимосвязанных процессов. Концепция взаимозависимости противоположна свойственной людям тенденции рассматривать мир как статичный и сегментированный.

Гордыня (Pride). Состояние, которое может привести к искажению учения или отсутствию уважения к своему наставнику. Чтобы ученики смогли победить свою гордыню, им следует напоминать, что реальностью существования является непостоянство и что обучение в буддизме бесконечно. Гордыня может стать помехой росту.

Дзадзэн (Zazen). Дзэнская медитация. Ее характеризуют как «просто сидение».

Заблуждение (Delusion). Общее состояние нерешительности, замешательства и отсутствия осознания. Поведение человека, находящегося во власти заблуждения, характеризуется беспокойством, неуверенностью, упрямством, возбудимостью и леностью. Заблуждение можно обратить в мудрость, поняв, что все вокруг содержит природу Будды и, следовательно, заслуживает нашей глубочайшей заботы и внимания. Заблуждение — это один из «трех огней», или помех росту.

Коан (Koan). Вопрос или задача, которые нельзя разрешить с помощью мышления или логики. Дзэнские загадки парадоксальным образом заставляют человека выйти за рамки логики и ограничений, присущих тем категориям, с помощью которых человек оценивал свой опыт до этого момента. Цель коана — побудить дзэнских учеников выйти за пределы абстрактного теоретизирования, осознать собственное неведение и искать истину внутри себя.

Взаимозависимость (Interdependence). Буддистская характеристика мира как текучих, взаимосвязанных процессов. Концепция взаимозависимости противоположна свойственной людям тенденции рассматривать мир как статичный и сегментированный.

Гордыня (Pride). Состояние, которое может привести к искажению учения или отсутствию уважения к своему наставнику. Чтобы ученики смогли победить свою гордыню, им следует напоминать, что реальностью существования является непостоянство и что обучение в буддизме бесконечно. Гордыня может стать помехой росту.

Дзадзэн (Zazen). Дзэнская медитация. Ее характеризуют как «просто сидение».

Заблуждение (Delusion). Общее состояние нерешительности, замешательства и отсутствия осознания. Поведение человека, находящегося во власти заблуждения, характеризуется беспокойством, неуверенностью, упрямством, возбудимостью и леностью. Заблуждение можно обратить в мудрость, поняв, что все вокруг содержит природу Будды и, следовательно, заслуживает нашей глубочайшей заботы и внимания. Заблуждение — это один из «трех огней», или помех росту.

Коан (Koan). Вопрос или задача, которые нельзя разрешить с помощью мышления или логики. Дзэнские загадки парадоксальным образом заставляют человека выйти за рамки логики и ограничений, присущих тем категориям, с помощью которых человек оценивал свой опыт до этого момента. Цель коана — побудить дзэнских учеников выйти за пределы абстрактного теоретизирования, осознать собственное неведение и искать истину внутри себя.

Нижеследующие отрывки взяты из дневника — названного «Дикий белый гусь» — Дзию Кеннетт (1977 а), британки, обучавшейся в течение многих лет в крупном дзэнском учебно-религиозном центре в Японии. Она основала дзэнский центр Шаста-эбби на горе Шаста в Калифорнии и написала несколько прекрасных книг о дзэн.

11 января

Почтенный Хадзимэ позвал меня в свою комнату ранним вечером, с тем чтобы мы могли как можно больше поработать над переводом, до того как прозвенит звонок ко сну...

«Шакьямуни[25] Будда и я образуем одно целое, также как образуют его с ним и мной все буддисты, и не только все буддисты, но и все люди и все вещи, как одушевленные, так и неодушевленные. И при этом никто из нас не имеет ничего общего с Шакьямуни Буддой». Я сделала минутную паузу, с тем чтобы он мог хорошенько осмыслить то, что я написала, затем продолжила. «Шакьямуни Будда не имеет никакого значения в настоящее время, и Шакьямуни Будда вечно живет во мне».

Он молчал, просто внимательно всматриваясь в мои глаза; затем он тихо заговорил.

«Ты должна попросить Дзэндзи Саму о Переводе», — сказал он.

[Кеннетт:] «Если Перевод — то, что я разумею под этим словом, тогда я вас не понимаю. Насколько я знаю, Перевод получают, когда обучение полностью закончено и учитель хочет дать ученику свою печать одобрения, перед тем как тот отправится обучать других. Я совершенно к этому не готова».

[Хадзимэ:] «Это распространенное заблуждение. Считается, что это передача печатей учителя человеку, который, как учитель знает, понял свою Собственную Природу, но их дают только тогда, когда учитель уверен, что данный ученик каждую минуту своей жизни рассматривает свое обучение лишь как начало, а не когда он думает о нем как о чем-то завершенном.

11 января

Почтенный Хадзимэ позвал меня в свою комнату ранним вечером, с тем чтобы мы могли как можно больше поработать над переводом, до того как прозвенит звонок ко сну...

«Шакьямуни[25] Будда и я образуем одно целое, также как образуют его с ним и мной все буддисты, и не только все буддисты, но и все люди и все вещи, как одушевленные, так и неодушевленные. И при этом никто из нас не имеет ничего общего с Шакьямуни Буддой». Я сделала минутную паузу, с тем чтобы он мог хорошенько осмыслить то, что я написала, затем продолжила. «Шакьямуни Будда не имеет никакого значения в настоящее время, и Шакьямуни Будда вечно живет во мне».

Он молчал, просто внимательно всматриваясь в мои глаза; затем он тихо заговорил.

«Ты должна попросить Дзэндзи Саму о Переводе», — сказал он.

[Кеннетт:] «Если Перевод — то, что я разумею под этим словом, тогда я вас не понимаю. Насколько я знаю, Перевод получают, когда обучение полностью закончено и учитель хочет дать ученику свою печать одобрения, перед тем как тот отправится обучать других. Я совершенно к этому не готова».

[Хадзимэ:] «Это распространенное заблуждение. Считается, что это передача печатей учителя человеку, который, как учитель знает, понял свою Собственную Природу, но их дают только тогда, когда учитель уверен, что данный ученик каждую минуту своей жизни рассматривает свое обучение лишь как начало, а не когда он думает о нем как о чем-то завершенном.

Буддистское мышление оказало значительное влияние на различные области психологии. Медитация может обладать многими благотворными качествами психотерапии. Каррингтон, Эфрон (Carrington & Ephron, 1975) и Энглер (Engler, 1986, 1993) исследовали ряд аспектов, в которых методы психоанализа и медитации могут эффективно взаимодействовать. Эрих Фромм (Fromm, 1970) считал, что цели дзэн и психоанализа тождественны. Они включают в себя постижение «я», освобождение от тирании бессознательного и познание реальности. Фромм также указывал, что дзэн и психоанализу присущ общий принцип, гласящий, что знание ведет к трансформации. Было установлено, что дзэнская медитация является ценным дополнением терапии (Boorstein, 1988; Claxton, 1986; Fuld, 1991; Kornfield, 1988), а восточные системы психотерапии, вдохновленные дзэн, пользуются на Западе все большей популярностью (Reynolds, 1980, 1984, 1993). Бенуа (Benoit, 1990) подробно исследовал психологию трансформации в дзэн. Соенг (Soeng, 1991) интерпретировал буддистские писания в свете современной квантовой физики.

Гештальт-терапия также имеет с буддистской доктриной много общего. Обе подчеркивают важность осмысленной жизни в настоящем. В обеих осознание является основным средством, способствующим изменению. Перлс (Perls, 1969) утверждал, что наш враг — не бессознательное, а сознательный ум. Будда также указывал, что именно сознательный ум подвержен страстям и цепляется за ложную идею обособленного «я».

Некоторые психологи начали синтезировать медитативные прозрения и идеи когнитивной психологии (Brown & Engler, 1986; Goleman, 1988; Shapiro, 1980; Shapiro & Walsh, 1984). Эмпирические исследования показали, что дзэнская медитация оказывает заметное невралгическое и психологическое воздействие (Hirai, 1989; Murphy & Donovan, 1988). Была установлена связь дзадзэн и других восточных медитативных техник с более крепким здоровьем и способностью справляться со стрессом и напряжением (Claxton, 1986; Dalai Lama et al., 1991; Kabat-Zinn, 1990, 1994; Shen-Yen, 1987).

Гештальт-терапия также имеет с буддистской доктриной много общего. Обе подчеркивают важность осмысленной жизни в настоящем. В обеих осознание является основным средством, способствующим изменению. Перлс (Perls, 1969) утверждал, что наш враг — не бессознательное, а сознательный ум. Будда также указывал, что именно сознательный ум подвержен страстям и цепляется за ложную идею обособленного «я».

Некоторые психологи начали синтезировать медитативные прозрения и идеи когнитивной психологии (Brown & Engler, 1986; Goleman, 1988; Shapiro, 1980; Shapiro & Walsh, 1984). Эмпирические исследования показали, что дзэнская медитация оказывает заметное невралгическое и психологическое воздействие (Hirai, 1989; Murphy & Donovan, 1988). Была установлена связь дзадзэн и других восточных медитативных техник с более крепким здоровьем и способностью справляться со стрессом и напряжением (Claxton, 1986; Dalai Lama et al., 1991; Kabat-Zinn, 1990, 1994; Shen-Yen, 1987).

Одним из захватывающих и интригующих аспектов буддизма является то, что он пробуждает чувство жизнеутверждающей диалектики, способствует восприятию одновременно и реального, и идеального и признанию того, что между обоими существует напряжение. Ученики не только устремляются к идеалам буддизма, но и начинают видеть границы реальности. Вот идея, которую человек должен понять и в соответствии с которой он должен жить: «Я — Будда, и я — не Будда, и я — Будда» (Кеннетт-роси[23], частная беседа). Этот диалектический подход проявляется буквально во всех аспектах буддистской жизни и мышления. Он создает творческое напряжение, давая возможность бороться с существующими недостатками и одновременно двигаться в направлении идеала.

«Смотрите! Идеальному сопутствует реальное, это подобно коробке с закрывающей ее крышкой... подобно двум стрелам, встретившимся в воздухе» (Sandokai in: Kennett, 1976, p. 280).

Просто сказать, что «то-то и то-то верно», — значит проигнорировать принцип непостоянства. В лучшем случае утверждение такого рода может ввести в заблуждение, но противоположное утверждение будет в равной степени обманчивым. Лучше сказать: «Это так, и это не так, и это так». Буквально каждое утверждение и каждую ситуацию можно лучше понять, если прибегнуть к такой диалектике.

Дзэнская идея, что обучение — это просветление, очень глубока. Обучаемый, придерживающийся этой установки, избегает попадания в ловушку устремленности к недостижимому идеалу. Постоянная борьба за какую-то отдаленную цель или награду может означать, что человек никогда полностью не погружается в настоящее. Если путь не согласуется с целью, разве может человек когда-либо достичь этой цели?

Данный вопрос проясняется в одном известном дзэнском рассказе о Басо — монахе, который прилагал большие усилия в медитации.

«Смотрите! Идеальному сопутствует реальное, это подобно коробке с закрывающей ее крышкой... подобно двум стрелам, встретившимся в воздухе» (Sandokai in: Kennett, 1976, p. 280).

Просто сказать, что «то-то и то-то верно», — значит проигнорировать принцип непостоянства. В лучшем случае утверждение такого рода может ввести в заблуждение, но противоположное утверждение будет в равной степени обманчивым. Лучше сказать: «Это так, и это не так, и это так». Буквально каждое утверждение и каждую ситуацию можно лучше понять, если прибегнуть к такой диалектике.

Дзэнская идея, что обучение — это просветление, очень глубока. Обучаемый, придерживающийся этой установки, избегает попадания в ловушку устремленности к недостижимому идеалу. Постоянная борьба за какую-то отдаленную цель или награду может означать, что человек никогда полностью не погружается в настоящее. Если путь не согласуется с целью, разве может человек когда-либо достичь этой цели?

Данный вопрос проясняется в одном известном дзэнском рассказе о Басо — монахе, который прилагал большие усилия в медитации.

Настоящий буддистский наставник — это тот, кто не только верит в буддистские принципы, но и практикует их. Всякий раз, когда наставник оказывается неспособным следовать этому идеалу, он должен быть готов это признать. Ученики смотрят на своего наставника как на идеальный пример для подражания, как на живого Будду. Однако истинные дзэнские наставники сознают свои недостатки и стараются не отдаляться от своих учеников, забираясь на пьедестал. Ученики должны видеть человеческие качества и недостатки своего наставника, но признавать в нем Будду, несмотря на его изъяны.

Первоначально в буддистских храмах не было статуй Будды; изображались лишь отпечатки ног Будды. Это должно было напоминать ученику о следующем правиле: «Ты должен идти один, Будды только указывают путь». Кроме того, увидев конкретный образ, ученики начинают считать, что наставник должен быть похож на Будду и что наставниками являются только те, кто напоминает этот образ. Буддистские образы — это символы ментальных качеств, таких, как мудрость и сострадание. Это не иконы, которым поклоняются; они должны напоминать нам о качествах, которые в нас сокрыты.

Наставник занят главным образом собственной самоподготовкой. Другие, кто признает за ним определенные исключительные качества, сами принимают решение следовать его примеру. Наставник не пытается быть хорошим ради других и не беспокоится о том, хотят ли ученики следовать за ним. Своим примером и своим великим терпением, любовью и смирением наставник может вдохновлять учеников на то, чтобы они прилагали максимальные усилия в своей самоподготовке. Излишнее рвение в обучении других неизбежно порождает в них чувство вины за их неспособность соответствовать каким-то внешним идеалам. Лучшее, что может сделать наставник, это послужить в качестве некоего стандарта, с которым ученики вольны сравнивать собственные установки и свое обучение.

Первоначально в буддистских храмах не было статуй Будды; изображались лишь отпечатки ног Будды. Это должно было напоминать ученику о следующем правиле: «Ты должен идти один, Будды только указывают путь». Кроме того, увидев конкретный образ, ученики начинают считать, что наставник должен быть похож на Будду и что наставниками являются только те, кто напоминает этот образ. Буддистские образы — это символы ментальных качеств, таких, как мудрость и сострадание. Это не иконы, которым поклоняются; они должны напоминать нам о качествах, которые в нас сокрыты.

Наставник занят главным образом собственной самоподготовкой. Другие, кто признает за ним определенные исключительные качества, сами принимают решение следовать его примеру. Наставник не пытается быть хорошим ради других и не беспокоится о том, хотят ли ученики следовать за ним. Своим примером и своим великим терпением, любовью и смирением наставник может вдохновлять учеников на то, чтобы они прилагали максимальные усилия в своей самоподготовке. Излишнее рвение в обучении других неизбежно порождает в них чувство вины за их неспособность соответствовать каким-то внешним идеалам. Лучшее, что может сделать наставник, это послужить в качестве некоего стандарта, с которым ученики вольны сравнивать собственные установки и свое обучение.