Когнитивно-аффективная теория (cognitive-affective theory) Мишела имеет много общего с социально-когнитивной теорией Бандуры и с теорией социального научения Роттера. Как и Бандура и Роттер, Мишел полагал, что когнитивные факторы, такие как ожидания, субъективные предпочтения, ценности, стремления и личные стандарты играют важную роль в формировании черт личности. Признавая вслед за другими теоретиками, такими как Айзенк и Кэттелл, существование персонального набора черт у каждой личности, Мишел тем не менее считал, что психологам следует сместить акцент с рассмотрения глобальных черт, выводимых из поведения, на когнитивную или мыслительную деятельность и на конкретные ситуации, в которых действует человек.

«Фокус смещается с попыток сравнения и обобщения, предназначенных выяснить, что различные люди «представляют собой», на оценку того, что они делают — действительно или мысленно — по отношению к психологической ситуации, в условиях которой они это делают» (Mischel, 1973, р. 265).

Мишел постулирует, что у человека существует довольно много основных черт личности, которые могут быть стабильными в течение длительного периода времени. Его неприятие использования черт в качестве предпосылок поведения основано не на их нестабильности во времени, а на непоследовательности их проявления в разных ситуациях. Конкретная ситуация взаимодействует с интересами, целями, ожиданиями, компетентностью и другими свойствами личности, определяя поведение. Мишел придерживается точки зрения, что личность и ситуация взаимозависимы — поведение человека отчасти создает ситуации, в которые он попадает, а ситуации влияют на поведение людей. Уникальным вкладом, сделанным Уолтером Мишелом в психологию, стало его изучение парадокса последовательности (consistency paradox), приведшее к созданию теории о последовательности и непоследовательности в поведении, разработка концепции когнитивно-аффективной системы (cognitive-affective personality system), а также ставшее классическим исследование отсрочки удовлетворения (delay of gratification).

«Фокус смещается с попыток сравнения и обобщения, предназначенных выяснить, что различные люди «представляют собой», на оценку того, что они делают — действительно или мысленно — по отношению к психологической ситуации, в условиях которой они это делают» (Mischel, 1973, р. 265).

Мишел постулирует, что у человека существует довольно много основных черт личности, которые могут быть стабильными в течение длительного периода времени. Его неприятие использования черт в качестве предпосылок поведения основано не на их нестабильности во времени, а на непоследовательности их проявления в разных ситуациях. Конкретная ситуация взаимодействует с интересами, целями, ожиданиями, компетентностью и другими свойствами личности, определяя поведение. Мишел придерживается точки зрения, что личность и ситуация взаимозависимы — поведение человека отчасти создает ситуации, в которые он попадает, а ситуации влияют на поведение людей. Уникальным вкладом, сделанным Уолтером Мишелом в психологию, стало его изучение парадокса последовательности (consistency paradox), приведшее к созданию теории о последовательности и непоследовательности в поведении, разработка концепции когнитивно-аффективной системы (cognitive-affective personality system), а также ставшее классическим исследование отсрочки удовлетворения (delay of gratification).

Внешнее подкрепление (External reinforcement). События, условия или действия, которые ценятся социальным или культурным окружением человека.

Внутреннее подкрепление (Internal reinforcement). Вклад собственного восприятия человека в позитивную или негативную оценку событий.

Доверие в человеческих взаимоотношениях (interpersonal trust). Обобщенные ожидания человека относительно того, насколько можно положиться на слова, обещания, высказанные или письменные заявления другого человека или группы людей.

Локус контроля (Locus of control). Термин, используемый Роттером для описания обобщенных ожиданий человека относительно того, в какой степени подкрепления зависят от его собственного поведения (интернальный локус), а в какой — контролируются силами извне (экстернальный локус контроля).

Негативное подкрепление (Negative reinforcement). В отличие от формулировки Скиннера — любое негативно окрашенное событие, в частности наказание.

Обобщения (Generalization) и обобщенные ожидания (generalized expectancy). По Роттеру, одна из важнейших характеристик человеческой личности, использование прошлого опыта для предсказания возможности дальнейшего получения подкрепления.

Общая формула предсказаний (General prediction formula). Потенциал потребности является функцией свободы передвижений и ценности потребности. Определение вероятности удовлетворения конкретной потребности.

Ожидания (Expectancy). Переменная в основной формуле предсказаний, мнение человека о том, получит ли он подкрепление; вероятность, с точки зрения человека, того, что определенное подкрепление будет иметь место в результате конкретных действий с его стороны в конкретной ситуации или ситуациях. Роттер различает обобщенные (генерализованные) и конкретные (специфические) ожидания.

Основная формула предсказаний (Fundamental prediction formula). Поведенческий потенциал является функцией ожиданий и ценности подкрепления. Дает возможность прогнозировать целенаправленное поведение данного человека в конкретной ситуации.

Внутреннее подкрепление (Internal reinforcement). Вклад собственного восприятия человека в позитивную или негативную оценку событий.

Доверие в человеческих взаимоотношениях (interpersonal trust). Обобщенные ожидания человека относительно того, насколько можно положиться на слова, обещания, высказанные или письменные заявления другого человека или группы людей.

Локус контроля (Locus of control). Термин, используемый Роттером для описания обобщенных ожиданий человека относительно того, в какой степени подкрепления зависят от его собственного поведения (интернальный локус), а в какой — контролируются силами извне (экстернальный локус контроля).

Негативное подкрепление (Negative reinforcement). В отличие от формулировки Скиннера — любое негативно окрашенное событие, в частности наказание.

Обобщения (Generalization) и обобщенные ожидания (generalized expectancy). По Роттеру, одна из важнейших характеристик человеческой личности, использование прошлого опыта для предсказания возможности дальнейшего получения подкрепления.

Общая формула предсказаний (General prediction formula). Потенциал потребности является функцией свободы передвижений и ценности потребности. Определение вероятности удовлетворения конкретной потребности.

Ожидания (Expectancy). Переменная в основной формуле предсказаний, мнение человека о том, получит ли он подкрепление; вероятность, с точки зрения человека, того, что определенное подкрепление будет иметь место в результате конкретных действий с его стороны в конкретной ситуации или ситуациях. Роттер различает обобщенные (генерализованные) и конкретные (специфические) ожидания.

Основная формула предсказаний (Fundamental prediction formula). Поведенческий потенциал является функцией ожиданий и ценности подкрепления. Дает возможность прогнозировать целенаправленное поведение данного человека в конкретной ситуации.

Поскольку большинство подкреплений мы получаем от других людей, то вырабатываем обобщенные ожидания относительно того, последуют ли действительно позитивные или негативные подкрепления за обещаниями или угрозами других. Иногда эти обещания и угрозы находят подтверждение, иногда — нет. Таким образом каждый из нас учится верить или не верить словам других. Поскольку все мы имеем различный опыт, связанный со словами других, отсюда следуют индивидуальные различия в области доверия в человеческих взаимоотношениях.

Роттер определял доверие в человеческих взаимоотношениях (interpersonal trust) как «обобщенные ожидания человека относительно того, насколько можно положиться на слова, обещания, высказанные или письменные заявления другого человека или группы людей» (1980, р. 1). Доверие в человеческих взаимоотношениях не подразумевает веру в то, что люди хороши по природе, или в то, что мы живем в лучшем из возможных миров. Также не следует приравнивать его к доверчивости. Роттер рассматривал доверие в человеческих взаимоотношениях как доверие в тех случаях, когда нет очевидных причин не верить, тогда как доверчивость — это безрассудная или наивная вера во все, что говорят другие люди.

Предполагая, что эта личностная характеристика очень важна для предсказания поведения, Роттер разработал для измерения доверия в человеческих взаимоотношениях специальную шкалу. Шкала доверия в человеческих взаимоотношениях (Interpersonal Trust Scale) предлагает испытуемому подтвердить или опровергнуть 25 утверждений типа: «Когда имеешь дело с незнакомыми людьми, лучше соблюдать осторожность, пока они не докажут, что им можно доверять» или «Большинство политических деятелей честно выполняют обещания, данные в ходе предвыборной кампании». Данные по всем 25 пунктам суммируются, и если в результате получается относительно большое числовое значение, это указывает на присутствие доверия, а если маленькое — на общую склонность к недоверию.

Роттер определял доверие в человеческих взаимоотношениях (interpersonal trust) как «обобщенные ожидания человека относительно того, насколько можно положиться на слова, обещания, высказанные или письменные заявления другого человека или группы людей» (1980, р. 1). Доверие в человеческих взаимоотношениях не подразумевает веру в то, что люди хороши по природе, или в то, что мы живем в лучшем из возможных миров. Также не следует приравнивать его к доверчивости. Роттер рассматривал доверие в человеческих взаимоотношениях как доверие в тех случаях, когда нет очевидных причин не верить, тогда как доверчивость — это безрассудная или наивная вера во все, что говорят другие люди.

Предполагая, что эта личностная характеристика очень важна для предсказания поведения, Роттер разработал для измерения доверия в человеческих взаимоотношениях специальную шкалу. Шкала доверия в человеческих взаимоотношениях (Interpersonal Trust Scale) предлагает испытуемому подтвердить или опровергнуть 25 утверждений типа: «Когда имеешь дело с незнакомыми людьми, лучше соблюдать осторожность, пока они не докажут, что им можно доверять» или «Большинство политических деятелей честно выполняют обещания, данные в ходе предвыборной кампании». Данные по всем 25 пунктам суммируются, и если в результате получается относительно большое числовое значение, это указывает на присутствие доверия, а если маленькое — на общую склонность к недоверию.

Одним из центральных понятий теории социального научения является личностная переменная, названная Роттером локус контроля (locus of control) — обобщенные ожидания человека относительно того, в какой степени подкрепления зависят от его собственного поведения (интернальный локус), а в какой — контролируются силами извне (экстернальный локус контроля). С точки зрения Роттера, подкрепления не отпечатываются автоматически в образцы поведения, но поведение формируется благодаря способности людей видеть причинную связь между своими действиями и появлением подкреплений (Rotter, 1954; Rotter & Hochreich, 1975). Люди стараются достичь своих целей, потому что имеют обобщенное ожидание, что такие старания будут иметь успех. Люди, которым свойственно верить в то, что они могут управлять своей судьбой (имеющие интернальный локус контроля), во многих (но не во всех) ситуациях ведут себя иначе, чем люди с экстернальным локусом, обычно считающие, что их судьба зависит от удачи, случая или власть имущих.

В пятидесятых — начале шестидесятых годов Роттер и его ученики Э. Джерри Фарес (E. Jerry Phares) и Уильям Джеймс (William H. James) начали планомерное изучение того, как человек оценивает свой контроль внешних подкреплений. Толчком к этому послужил тот факт, что, согласно наблюдениям, многие люди не начинают чувствовать себя более способными управлять событиями своей жизни даже после достижения успеха, другие же не снижают уровень своих ожиданий после множественных неудач (Rotter, 1990, 1993; Zuroff & Rotter, 1985). Иными словами, некоторые люди склонны объяснять успешный результат удачей или случайностью, тогда как другие сохраняют ощущение контроля окружающей среды, даже если их поведение несколько раз остается невознагражденным. Это представляется особенно верным в ситуациях, которые люди рассматривают как двусмысленные или новые для себя (Rotter, 1992), а также когда они не уверены точно, чему обязаны успехом — своим умелым действиям или случаю. Роттер (1990) предполагает, что как ситуация, так и сама личность влияют на ощущение человеком контроля в отношении своей жизни. Таким образом, человек с обобщенным ожиданием успеха в одной ситуации, в другой может чувствовать себя малоспособным управлять событиями.

В пятидесятых — начале шестидесятых годов Роттер и его ученики Э. Джерри Фарес (E. Jerry Phares) и Уильям Джеймс (William H. James) начали планомерное изучение того, как человек оценивает свой контроль внешних подкреплений. Толчком к этому послужил тот факт, что, согласно наблюдениям, многие люди не начинают чувствовать себя более способными управлять событиями своей жизни даже после достижения успеха, другие же не снижают уровень своих ожиданий после множественных неудач (Rotter, 1990, 1993; Zuroff & Rotter, 1985). Иными словами, некоторые люди склонны объяснять успешный результат удачей или случайностью, тогда как другие сохраняют ощущение контроля окружающей среды, даже если их поведение несколько раз остается невознагражденным. Это представляется особенно верным в ситуациях, которые люди рассматривают как двусмысленные или новые для себя (Rotter, 1992), а также когда они не уверены точно, чему обязаны успехом — своим умелым действиям или случаю. Роттер (1990) предполагает, что как ситуация, так и сама личность влияют на ощущение человеком контроля в отношении своей жизни. Таким образом, человек с обобщенным ожиданием успеха в одной ситуации, в другой может чувствовать себя малоспособным управлять событиями.

Чтобы сделать возможными обобщенные предсказания относительно группы поведений, необходимых для удовлетворения потребностей, Роттер предложил общую формулу предсказаний:

ПотрП = f (СП & ЦПотр)

Данное равенство говорит о том, что потенциал потребности (ПотрП) является функцией свободы передвижений (СП) и ценности потребности (Цпотр). Эта формула аналогична основной формуле предсказаний, и каждая переменная соответствует подобной ей переменной в основной формуле (Rotter & Hochreich, 1975).

Использование основной формулы предсказаний (см. рис. 24.1) ограничено хорошо управляемыми ситуациями, когда ожидания, ценность подкрепления и психологическая ситуация относительно просты и дискретны. В большинстве случаев, однако, предсказание затруднено, потому что способы поведения и подкрепления обычно объединены в функционально связанные последовательности. Рассмотрим еще раз случай Алисы, способной студентки, которая с трудом удерживается от того, чтобы заснуть, слушая скучную и утомительную лекцию. Основная формула предсказаний дает нам некоторый показатель вероятности того, что в данной конкретной ситуации скучающего класса, дремлющего под нудную лекцию, Алиса опустит голову на парту с намерением поспать. Однако для предсказания потенциала потребности в признании и статусе, которых можно достигнуть, закончив колледж с отличными оценками, основная формула непригодна. Удовлетворение этой потребности Алисы зависит от целой группы различных поведений. Для определения потенциала потребности окончить колледж с наивысшими оценками нам нужно знать свободу передвижений, то есть средние ожидания Алисы относительно получения вознаграждения после серии действий, необходимых для достижения данной цели, и ценность потребности в этом вознаграждении, то есть ценность, которую она придает признанию и статусу или любой другой потребности, удовлетворяемой с помощью получения высоких оценок. Ценность для Алисы признания и статуса (ценность потребности) и ее средние ожидания относительно получения подкреплений в результате серии необходимых для этого действий (свобода передвижений) дают вероятность того, что она будет вести себя соответствующим образом в соответствующих ситуациях (потенциал потребности).

ПотрП = f (СП & ЦПотр)

Данное равенство говорит о том, что потенциал потребности (ПотрП) является функцией свободы передвижений (СП) и ценности потребности (Цпотр). Эта формула аналогична основной формуле предсказаний, и каждая переменная соответствует подобной ей переменной в основной формуле (Rotter & Hochreich, 1975).

Использование основной формулы предсказаний (см. рис. 24.1) ограничено хорошо управляемыми ситуациями, когда ожидания, ценность подкрепления и психологическая ситуация относительно просты и дискретны. В большинстве случаев, однако, предсказание затруднено, потому что способы поведения и подкрепления обычно объединены в функционально связанные последовательности. Рассмотрим еще раз случай Алисы, способной студентки, которая с трудом удерживается от того, чтобы заснуть, слушая скучную и утомительную лекцию. Основная формула предсказаний дает нам некоторый показатель вероятности того, что в данной конкретной ситуации скучающего класса, дремлющего под нудную лекцию, Алиса опустит голову на парту с намерением поспать. Однако для предсказания потенциала потребности в признании и статусе, которых можно достигнуть, закончив колледж с отличными оценками, основная формула непригодна. Удовлетворение этой потребности Алисы зависит от целой группы различных поведений. Для определения потенциала потребности окончить колледж с наивысшими оценками нам нужно знать свободу передвижений, то есть средние ожидания Алисы относительно получения вознаграждения после серии действий, необходимых для достижения данной цели, и ценность потребности в этом вознаграждении, то есть ценность, которую она придает признанию и статусу или любой другой потребности, удовлетворяемой с помощью получения высоких оценок. Ценность для Алисы признания и статуса (ценность потребности) и ее средние ожидания относительно получения подкреплений в результате серии необходимых для этого действий (свобода передвижений) дают вероятность того, что она будет вести себя соответствующим образом в соответствующих ситуациях (потенциал потребности).

Роттер определяет потребности как поведение или набор вариантов поведения, которые, по мнению человека, приближают его к цели. Это не состояние недостатка чего-либо или беспокойства, а, в первую очередь, индикаторы, указывающие направление действий. Различие между потребностями и целями представляется в социально-когнитивной теории исключительно семантическим, — когда Роттер (1982) фокусируется на окружающей среде, он говорит о целях, когда речь идет о личности, он употребляет слово «потребности».

Разработанная Роттером концепция потребностей позволила ему создать общую формулу предсказаний (general prediction formula), при помощи которой можно делать прогнозы более общие, чем те, которые можно получить с помощью четырех переменных, входящих в основную формулу предсказаний.

Категории потребностей

Концептуально потребности можно описать как набор или группу функционально связанных поведений, то есть поведений, ведущих к получению одинаковых или подобных подкреплений. Например, человек может удовлетворять потребность в признании во множестве различных ситуаций и с помощью различных людей. Таким образом, он может получить подкрепление, реализуя группу функционально связанных поведений, каждое из которых приводит к удовлетворению его потребности в признании. Роттер и Хочрейх (1975) перечислили шесть достаточно широких категорий потребностей. Следующий список не является исчерпывающим, но он представляет большинство наиболее важных человеческих потребностей.

Физический комфорт

Потребность в физическом комфорте включает поведение, нацеленное на приобретение еды, сохранение здоровья и физической безопасности. Эта потребность, возможно, основная из потребностей, потому что другие потребности развиваются (по Роттеру — выучиваются) в связи с ней. Прочие потребности появляются в процессе развития потребностей в удовольствии, в физическом контакте и в благополучии. Включение кондиционера или заключение в объятия другого человека — пример удовлетворения потребности в физическом комфорте.

Разработанная Роттером концепция потребностей позволила ему создать общую формулу предсказаний (general prediction formula), при помощи которой можно делать прогнозы более общие, чем те, которые можно получить с помощью четырех переменных, входящих в основную формулу предсказаний.

Категории потребностей

Концептуально потребности можно описать как набор или группу функционально связанных поведений, то есть поведений, ведущих к получению одинаковых или подобных подкреплений. Например, человек может удовлетворять потребность в признании во множестве различных ситуаций и с помощью различных людей. Таким образом, он может получить подкрепление, реализуя группу функционально связанных поведений, каждое из которых приводит к удовлетворению его потребности в признании. Роттер и Хочрейх (1975) перечислили шесть достаточно широких категорий потребностей. Следующий список не является исчерпывающим, но он представляет большинство наиболее важных человеческих потребностей.

Физический комфорт

Потребность в физическом комфорте включает поведение, нацеленное на приобретение еды, сохранение здоровья и физической безопасности. Эта потребность, возможно, основная из потребностей, потому что другие потребности развиваются (по Роттеру — выучиваются) в связи с ней. Прочие потребности появляются в процессе развития потребностей в удовольствии, в физическом контакте и в благополучии. Включение кондиционера или заключение в объятия другого человека — пример удовлетворения потребности в физическом комфорте.

Роттер предположил, что достаточно точные предсказания поведения людей в конкретных ситуациях можно сделать, анализируя четыре переменные: поведенческий потенциал, ожидания, ценность подкрепления и психологическая ситуация. Поведенческий потенциал (Behavior potential) относится к вероятности реализации данного поведения в конкретной ситуации; ожидания (expectancy) — мнение человека о том, получит ли он подкрепление; ценность подкрепления (reinforcement value) — предпочтение, оказываемое человеком определенному подкреплению; психологическая ситуация (psychological situation) представляет собой сложную структуру сигналов, которые личность получает в определенный период времени.

Поведенческий потенциал

Согласно определению Роттера, поведение состоит «из моторных акций, познания, вербального поведения, невербально выраженного поведения, эмоциональных реакций и так далее», то есть включает любую реакцию, условную или безусловную, которую можно наблюдать или измерить, прямо или косвенно. Важнейшим фактором для предсказания действий является поведенческий потенциал — «вероятность того, что любое данное поведение будет иметь место в определенной ситуации или множестве ситуаций, вычисленная по отношению к каждому отдельному подкреплению или набору подкреплений» (1975, с. 95-96). В любой психологической ситуации существует несколько поведенческих потенциалов разной силы. Представим себе Алису, студентку, которая сбежала с лекции и идет по направлению к галантерейному магазину, у нее имеется несколько поведенческих потенциалов. Девушка может пройти мимо, не заметив магазина, активно игнорировать его, зайти купить губную помаду, остановиться и подумать о том, чтобы что-нибудь купить, но не сделать этого, осмотреть здание и само заведение с намерением приобрести его или остановиться, войти и ограбить кассира. В этой ситуации потенциал некоторых видов поведения для Алисы будет приближаться к нулю, другие будут очень вероятны, остальные будут находиться между этими двумя крайними вариантами. Как предсказать, какое поведение реализуется с большей или меньшей вероятностью?

Поведенческий потенциал

Согласно определению Роттера, поведение состоит «из моторных акций, познания, вербального поведения, невербально выраженного поведения, эмоциональных реакций и так далее», то есть включает любую реакцию, условную или безусловную, которую можно наблюдать или измерить, прямо или косвенно. Важнейшим фактором для предсказания действий является поведенческий потенциал — «вероятность того, что любое данное поведение будет иметь место в определенной ситуации или множестве ситуаций, вычисленная по отношению к каждому отдельному подкреплению или набору подкреплений» (1975, с. 95-96). В любой психологической ситуации существует несколько поведенческих потенциалов разной силы. Представим себе Алису, студентку, которая сбежала с лекции и идет по направлению к галантерейному магазину, у нее имеется несколько поведенческих потенциалов. Девушка может пройти мимо, не заметив магазина, активно игнорировать его, зайти купить губную помаду, остановиться и подумать о том, чтобы что-нибудь купить, но не сделать этого, осмотреть здание и само заведение с намерением приобрести его или остановиться, войти и ограбить кассира. В этой ситуации потенциал некоторых видов поведения для Алисы будет приближаться к нулю, другие будут очень вероятны, остальные будут находиться между этими двумя крайними вариантами. Как предсказать, какое поведение реализуется с большей или меньшей вероятностью?

Основной задачей теории социального научения Роттера является прогноз целенаправленного поведения человека в сложных ситуациях. Будучи интеракционистом, Роттер считает, что люди взаимодействуют со значимой для них окружающей средой (Rotter, 1982). Реакция человека на события окружающей среды зависит от значения или важности, приписываемых этим событиям. Подкрепления зависят не только от внешних стимулов, они получают свое значение благодаря мыслительным способностям человека. Точно так же и свойства личности, такие как потребности или черты, не могут быть единственной причиной поведения. Роттер полагал, что человеческое поведение проистекает из взаимодействия факторов окружающей среды и личностных характеристик.

Согласно предположению Роттера, личность в основе своей едина, то есть обладает относительной стабильностью (Rotter, 1982), однако ее свойства не являются установленными или определенными в какой-то конкретный период развития, наоборот, их можно изменять или модифицировать до тех пор, пока человек способен учиться. Хотя накопление предшествующих впечатлений придает личности некоторую стабильность, мы всегда подвластны изменениям через новые впечатления. Мы учимся на прошлом опыте, но он не является абсолютной константой, а меняется под влиянием новых впечатлений, которые воздействуют на восприятие в каждый данный момент. То есть личность формируется путем научения (Rotter, 1982).

Отвергая мнение, что люди движимы в первую очередь стремлением уменьшить напряжение или получить удовольствие, Роттер настаивает на том, что наиболее правильно объяснить человеческое поведение можно ожиданиями людей, что их действия приблизят их к цели. В этом смысл сформулированного Роттером эмпирического закона воздействия (empirical law of effect), согласно которому наиболее сильные подкрепления при прочих равных условиях люди получают тогда, когда их поведение продвигает их по направлению к предполагаемой цели. По мнению Роттера, мотивация человеческих действий целенаправленна (Rotter, 1982).

Согласно предположению Роттера, личность в основе своей едина, то есть обладает относительной стабильностью (Rotter, 1982), однако ее свойства не являются установленными или определенными в какой-то конкретный период развития, наоборот, их можно изменять или модифицировать до тех пор, пока человек способен учиться. Хотя накопление предшествующих впечатлений придает личности некоторую стабильность, мы всегда подвластны изменениям через новые впечатления. Мы учимся на прошлом опыте, но он не является абсолютной константой, а меняется под влиянием новых впечатлений, которые воздействуют на восприятие в каждый данный момент. То есть личность формируется путем научения (Rotter, 1982).

Отвергая мнение, что люди движимы в первую очередь стремлением уменьшить напряжение или получить удовольствие, Роттер настаивает на том, что наиболее правильно объяснить человеческое поведение можно ожиданиями людей, что их действия приблизят их к цели. В этом смысл сформулированного Роттером эмпирического закона воздействия (empirical law of effect), согласно которому наиболее сильные подкрепления при прочих равных условиях люди получают тогда, когда их поведение продвигает их по направлению к предполагаемой цели. По мнению Роттера, мотивация человеческих действий целенаправленна (Rotter, 1982).

Гречиха (Fagopyrum) – одна из важнейших крупяных культур. Крупа ее отличается высокой питательностью, хорошими вкусовыми качествами и легкой усвояемостью. Поэтому гречневая крупа широко используется как продукт диетического питания. Гречиха – прекрасный медонос (сбор меда с одного гектара достигает 100 кг). Она также идет на корм животным и представляет большую ценность в агротехническом отношении.

Род гречиха – Fagopyrum Moench – относится к семейству Гречишные (Polygonaceae).

Корень у гречихи стержневой, проникает в почву на глубину до одного метра. Корни развиты слабо, длина их в 2 раза меньше, чем у овса. Основная масса их залегает на глубине до 25–30 см.

Род гречиха – Fagopyrum Moench – относится к семейству Гречишные (Polygonaceae).

Корень у гречихи стержневой, проникает в почву на глубину до одного метра. Корни развиты слабо, длина их в 2 раза меньше, чем у овса. Основная масса их залегает на глубине до 25–30 см.

Сорго (Sorqhum) – кормовая культура, которая широко используется для создания прочной кормовой базы. Зерно его питательно и служит хорошим концентрированным кормом. Из растений сахарного сорго готовят силос, а сорго-суданковые гибриды идут на зеленый корм и сено. Сорговые культуры при соответствующем подборе сортов и правильной агротехнике дают высокие и устойчивые урожаи зерна – 20–40 ц/га, силосной массы – 200–400 ц/га и зеленой массы – 250–600 ц/га.

По химическому составу зерно сорго близко к зерну кукурузы. В 100 кг зерна содержится в среднем 12–15% сырого протеина, 3,5–4,5% жира, 71–82% БЭВ, 2,4–4,8% клетчатки, 118–130 кормовых единиц.

Род сорго Sorqhum Moench насчитывает более 30 однолетних и многолетних видов. В странах СНГ наиболее распространены четыре вида культурного сорго.

По химическому составу зерно сорго близко к зерну кукурузы. В 100 кг зерна содержится в среднем 12–15% сырого протеина, 3,5–4,5% жира, 71–82% БЭВ, 2,4–4,8% клетчатки, 118–130 кормовых единиц.

Род сорго Sorqhum Moench насчитывает более 30 однолетних и многолетних видов. В странах СНГ наиболее распространены четыре вида культурного сорго.

Просо отличается высокой и устойчивой урожайностью, что обусловлено его биологическими особенностями. Оно хорошо отзывается на внесение удобрений. Получение урожайности зерна более 30 ц/га дает возможность иметь достаточное количество крупяного зерна. Просо имеет большое хозяйственное значение. По химическому составу пшено не уступает другим крупам, а белка в нем больше, чем в рисовой, ячневой, перловой и гречневой крупах.

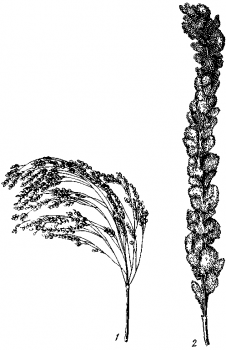

Наиболее распространены два вида проса: просо обыкновенное – Panicum miliaceum L. (рис. 1) – и просо головчатое – Setaчia italica (L.) (рис. 8). Они относятся к разным родам и отличаются между собой по строению соцветия: у проса обыкновенного – метелка, у головчатого – колосовидная метелка.

Определение видов проса

Наиболее распространены два вида проса: просо обыкновенное – Panicum miliaceum L. (рис. 1) – и просо головчатое – Setaчia italica (L.) (рис. 8). Они относятся к разным родам и отличаются между собой по строению соцветия: у проса обыкновенного – метелка, у головчатого – колосовидная метелка.

Кукуруза (Zea mays) – однолетнее растение, которое широко используется на кормовые, продовольственные и технические цели. Истоки ее окультуривания уходят в глубокую древность. Первыми, кто стал выращивать кукурузу как культуру, были аборигены Америки (Мексика, Гватемала). В зерне кукурузы содержится 9–12% белка, 65–70% углеводов (в основном крахмала), 4–8% жира, минеральные соли и витамины. Из зерна получают муку, не содержащую клейковины, крупу, хлопья, консервы (сахарная кукуруза), крахмал, спирт, декстрин, пиво, глюкозу, патоку, сиропы, масло, витамин Е, аскорбиновую и глутаминовую кислоты. Экстракт и настой из пестичных столбиков кукурузы применяют в медицине при заболевании печени, почек или в качестве кровоостанавливающего средства. Желчеотделяющим действием обладает и кукурузное масло, получаемое из зародышей семян.