КНИГОПЕЧАТАНИЕ

Невозможно представить современное общество без книг. Однако люди прожили без них большую часть своей истории. Свои знания поколение передавало к другому устно или же показывая, как надо работать, чтобы обеспечить себя пищей, жильём, одеждой. Когда люди перестали жить небольшими группами, когда сложились первые государства, объём и разнообразие знаний стали слишком велики, чтобы их можно было сохранить в памяти. Да и передаваться такие сведения должны были уже не только сородичам или ближайшим соседям. Тогда появилась письменность.

Сначала записи были очень простыми и короткими и содержали сведения о хозяйственной деятельности людей разных профессий, работавших в храмах. Письменные и цифровые знаки наносили на плитки из сырой глины острой тростниковой палочкой, затем плитки подсушивали или обжигали. Потом стали записывать тексты гимнов, сказаний, пословицы и поговорки. Государству были нужны грамотные люди, писцы. Их обучали в специальных школах. Профессия писца была почётной.

Шумеры, вавилоняне, ассирийцы и многие их соседи писали на глиняных табличках. Материал был дешёвым, но из-за размера табличек тексты на них были короткими. Поэтому крупные произведения, такие, как эпос о Гильгамеше или повествование о начале мира, записывали на нескольких табличках. Собрания табличек существовали при храмах и царских дворцах. Археологи раскопали библиотеку ассирийского царя Ашшурбанапала (VII в. до н. э.), на полках которой было более 20 тыс. табличек с самыми разнообразными текстами. Древние египтяне изобрели более удобный писчий материал — папирус, который делали из особым образом обработанных стеблей папируса, росшего в изобилии по берегам Нила. Отдельные листы склеивали в длинную полосу, свиток. На таких свитках, достигавших в длину до 100 м, записывали религиозные тексты, сказки, поучения, летописи. Папирус — рыхлый материал, поэтому писать на нём можно было только с одной стороны: чернила, наносившиеся заострённой камышовой палочкой, проникали на всю глубину. Кроме того, папирус хрупок, поэтому сгибать его листы и сшивать их в тетради было нельзя. Долгое время в странах Средиземноморья папирус был самым распространённым видом писчего материала. В Египте его изготавливали на экспорт.

Свитки хранили в сундуках и стенных нишах. Некоторые тексты предназначались специально для погребений; многие из них сохранились до нашего времени. Писали египтяне и на льняных тканях. Такими тканями, в частности, обматывали мумии. Тексты иногда сопровождали рисунками.

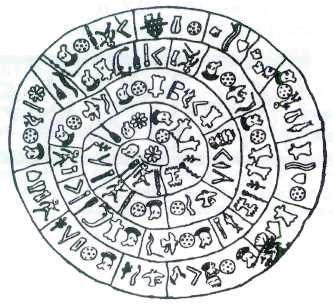

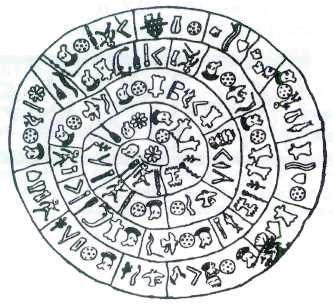

Все тексты были рукописными. Единственное известное исключение — так называемый Фестский диск, найденный на Крите и изготовленный в XVII в. до н .э. Этот не прочитанный до сих пор

текст был нанесён на сырую глину способом, похожим на механический: знаки были вырезаны на штампиках и оттиснуты на сырой глине.

Когда в IX—VIII вв. до н. э. у греков появилось алфавитное письмо, они стали писать на пальмовых листьях, липовом лубе, льняных тканях и даже на свинцовых свитках. Однако главным материалом оставался папирус. Позднее в Риме и Греции стали применять деревянные таблички, покрытые воском или оштукатуренные. Их широко использовали в школах. Старый текст на воске можно было затереть и нанести новый. Если тексты были длинными и размещались на нескольких табличках, их связывали. Так получалась связка, которую называли кодексом. Она была похожа на знакомые нам книги, которые тоже называли кодексами, когда стали писать на пергаменте.

В античном мире грамотность была довольно распространённой. Особенно острой потребность в грамотных людях стала в Римской империи. Хрупкий папирус не мог устраивать государственные власти и любителей чтения: срок жизни папирусных свитков — около 200 лет. Однако с непрочностью папируса пришлось мириться долго. В Греции уже в V в. до н. э. возникла книжная торговля (библиотекой сначала называли книжную лавку). Появились и личные библиотеки, например у великих философов Платона и Аристотеля. Тексты были разными; среди них — философские и вообще научные труды, стихи, эпические произведения, записи трагедий и комедий и т. д. В III в. до н. э. возникла самая известная библиотека древности — Александрийская в Египте. В I в. до н. э. в ней было около 700 тыс. свитков.

В I в. до н. э. публичные библиотеки, организованные по сохранившемуся до наших дней принципу: с каталогами, библиотекарями, хранилищем, куда читателей не допускают, — появились в Риме. Потребовалось издание книг. Поскольку в тексты при переписке вкрадывались ошибки, их стали сверять, появились редакторы и корректоры, как в современных издательствах.

Наконец античный мир обрёл новый прочный материал — пергамент (по названию города Пергам в Малой Азии, где его производили). Пергамент делали из овечьих, телячьих, козьих и даже кошачьих кож. Материал был прочным, но на изготовление одной книги могло пойти целое стадо. Листы можно было сгибать и сшивать. Писали на пергаменте уже с двух сторон и не только тростниковыми палочками, но и птичьими перьями. Сшитые листы образовывали кодекс. Эти кодексы стали вытеснять папирусные свитки, и в Римской империи в библиотеках знати свитков с III в. н. э. уже не держали. Пергаментные тетради использовались в школах.

Пергаментные книги делали очень тщательно и украшали. Листы окрашивали в пурпурный или чёрный цвет, буквы бывали серебряными и золотыми. Традиции изготовления пергаментных книг-кодексов были унаследованы позже Византией и средневековыми европейскими государствами.

В Китае первые записи делали на твёрдых материалах; первые «книги» — это деревянные или бамбуковые планки, соединённые в связки. С V— IV вв. до н. э. в Китае стали писать на шёлке — ткани, которая в Европе ценилась чрезвычайно высоко.

Потребность в размножении текстов всё возрастала, а возможности переписчиков были ограничены. И с VI—V вв. до н. э. в китайских монастырях стали вырезать из дерева рельефные тексты и иконы в зеркальном отражении. Смазав их краской, можно было получить большое число оттисков.

Такого удобного сырья, как папирус, в Китае не было. Здесь стали экспериментировать с тем, что мы теперь называем «вторсырьем» — тряпьём. К нему добавляли волокно конопли и древесную кору, разминали в чанах, а полученную массу пропускали через прямоугольные сита. На ситах оставался слой, который после обработки становился листом бумаги. В IV в. был издан императорский указ о том, что бумага становится общеупотребительным материалом.

В Китае в V—VIII вв. н. э. делали и оттиски с надписей и изображений на камне, которые очень ценились; чтобы получать их, рельефные части покрывали краской и прикладывали к ним листы

бумаги. Так можно было получать необходимое количество оттисков.

На деревянных досках вырезали тексты и изображения в зеркальном отражении. Доску смазывали краской. Полученные оттиски монтировали сначала в свиток, а потом стали складывать, как ширму. Позже поняли, что гораздо удобнее склеивать листы с наружной стороны; в XIV—XV вв. их стали прошивать.

Гораздо удобнее цельной доски с текстом отдельные знаки, из которых можно составлять разные тексты. Первым до этого додумался в XI в. кузнец Пи Шен. Может быть, ему пришло это в голову, когда он работал с составными литейными формами. Он предложил набирать текст из глиняных знаков, размещённых в специальной рамке. В XIII в. такие знаки — литеры — стали делать из олова и дерева, а в Корее — из меди.

Все эти изобретения не случайно были сделаны в Китае: здесь всегда испытывали почтение к науке. По преданию, с VI—V вв. до н.э. в Китае были библиотеки. Учёные составляли энциклопедии. Одна из первых энциклопедий относится к X в. В XV в. 2169 учёных создали энциклопедию из 11 915 томов. В Китае были даже периодические издания: в VII—X вв. выходила газета «Столичные ведомости».

В Европе с падением Римской империи погибали библиотеки. Но грамотные люди были очень нужны властителям новых государств. Книги были необходимы церкви. Центрами книжной культуры в средневековой Европе стали монастыри, где переписывались богослужебные книги и знатоки древних текстов могли обнаружить ошибки переписчиков. Богослужебных книг требовалось немало. В мастерских по переписке книг (скрипториях) одни монахи наносили на пергаментные листы линии строк, другие писали аккуратным ровным почерком. Художники украшали рукописи орнаментами и миниатюрами. Переплёты делали из дерева и обтягивали кожей или тканями, иногда вставляли в них красивые кусочки металла и драгоценные камни. Книги были настоящими произведениями искусства. Материалом по-прежнему служил пергамент, иногда окрашенный в пурпурный цвет. Писали тростниковыми палочками, птичьими перьями, изредка — металлическими перьями. Чернила

были чёрные, красные, иногда голубые, жёлтые, фиолетовые.

Книги были очень дорогими. В Испании однажды за сборник проповедей получили 200 овец, 3 бочки зерна и 3 куньи шкурки. За школьный учебник отдавали двух телят.

Грамотность ценилась всё выше. Ремесленники и торговцы старались обучать своих детей читать и писать. Знатные люди часто были высокообразованными. В Италии в эпоху Возрождения были библиотеки.

Бумага пришла в Европу от арабов. Предполагают, что они заимствовали способ её изготовления у китайцев. Арабы измельчали пеньку и другие ингредиенты на мельничных жерновах. В Дамаске и Каире целые улицы населяли мастера, изготавливавшие бумагу разных сортов, в том числе тончайшую для голубиной почты. Арабы заимствовали у китайцев и способ печатания с резных досок. Дешевизна материала позволила выпускать гораздо больше книг, чем это было возможно прежде. Например, только в Кордове, в Испании, ежегодно выпускали 16—18 тыс. книг.

На Руси книги появились с принятием христианства. Киевские князья приглашали переписчиков и переводчиков. Они тоже писали на пергаменте. Новгородцы писали друг другу письма на бересте. Их дети учились писать, процарапывая буквы на её белой поверхности. Берестой пользовались и позднее. Сохранились сведения, что Сергий Радонежский, основатель Троицкого монастыря, был настолько беден, что книги в его монастыре были берестяными.

Древнейшая русская пергаментная книга — Евангелие XI в., написанное для новгородского посадника Остромира. Она украшена миниатюрами и орнаментами. В это время на Руси книги были главным образом религиозного содержания: Евангелия, псалтыри, «изборники», куда входили фрагменты священного писания, изречения мудрецов, сведения об истории, статьи о логике, ораторском искусстве. Включались в такие «изборники» и отрывки из сочинений античных философов, сохранившиеся в Византии.

Книги создавались очень долго. Остромирово Евангелие писали около семи месяцев по полторы страницы в день. Пергамент до XV в. привозили из Греции и с Запада. Делали и свой, но он был невысокого качества. Древнейшая запись на бумаге и бумажная книга относятся к XIV в. Бумагу сначала получали с Востока, потом из Европы. Она была дорогой, но всё же дешевле пергамента.

В XIV—XV вв. в Европе изготовление книг вышло за стены монастырей. Теперь этим занимались ремесленники, а торговали книгами купцы. Образование становилось более светским, увеличился интерес к точным наукам. Книги уже не были такими дорогими: в середине XIII в. бумагу начали делать в Италии, в XIV в. во Франции, потом в Германии, Англии. В Голландии для её изготовления использовали ветряные мельницы.

В середине XV в. по всей Западной Европе распространились дешёвые книги. Их печатали на бумажных листах с целых деревянных форм-матриц.

И наконец, Гутенберг, ювелир, гравёр, резчик по камню, изобрёл книгопечатание. Он первым применил разборный шрифт, хотя считается, что в Европе у него были предшественники.

Металлические буквы-литеры для шрифта отливали из сплава, в котором преобладал свинец. Их помещали в наборную кассу, откуда наборщик брал необходимые и подбирал в особой рамке строку. Строку выкладывали на наборную доску. Набор для страницы обматывали суровой ниткой, чтобы он не разъезжался, и смазывали типографской краской из сажи и льняного масла (олифы). На набор укладывали помещённый в рамку лист увлажнённой бумаги. Просушив лист, на нём делали оттиск текста оборотной стороны. Печатный станок был ручным. Готовые листы разглаживали под прессом, складывали в кипы, разравнивали и переплетали.

Первые книги Гутенберга появились в Германии в 40-х годах XV в. Почва для этого изобретения была подготовлена: к концу 1500 г. книги выпускали уже в 200—300 городах Европы, где действовало 1100—1700 типографий. В них было отпечатано 35—45 тыс. изданий, а общий тираж их мог доходить до 20 млн. За первые 50 лет книгопечатания человечество получило книг больше, чем за сотни лет до этого.

В XV в. книгопечатание распространилось по всей Европе. В Восточной Европе одним из первых

деятелей книгопечатания был Франциск Скорина. Он хорошо знал церковнославянский язык, учился в нескольких университетах Европы и вдохновлялся идеями просвещения народа. Славянские книги в Венеции печатали уже в XV в. Скорина, видимо, получил оборудование и бумагу из Германии. Он работал в Праге, потом в Вильнюсе, издавал богослужебные книги, и не только для церквей, но и для домашнего чтения. Его книги в XVI—XVII вв. были широко известны в Белоруссии и на Украине, но в Москве их встретили недружелюбно, потому что они слишком отличались от привычных рукописных.

В России рукописная книга существовала до конца XVII в. Уровень грамотности верхних слоёв общества и духовенства оставался невысоким. Создание громадных летописных сводов и сборников житий святых в XVI в. помогало мало. Надо было организовывать школы и распространять богослужебные книги на огромных пространствах страны. В эпоху Ивана Грозного первые печатные книги появились в Москве. В 1564 г. русским первопечатником Иваном Фёдоровым и его помощником Петром Мстиславцем был отпечатан «Апостол». Через год они издали «Часовник» — сборник ежедневных молитв, который служил и пособием для обучения грамоте. Деятельность их в Москве продлилась недолго: из-за преследований они уехали в Литву, где продолжали печатать богослужебные книги. Во Львове Иван Фёдоров издал первую русскую светскую книгу — «Грамматику», своеобразный учебник греческого и церковнославянского языков. С отъездом Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца из Москвы печатание книг не прекратилось. До Смутного времени в Москве было издано не менее 33 названий общим тиражом около 33 тыс.

До XIX в. книги печатали на ручном станке, технология мало отличалась от предложенной в XV в. Промышленная революция прошлого века изменила и книгопечатание. Появились полиграфическая индустрия, печатные, наборные, брошюровочнопереплётные машины, различные способы репродуцирования, печатания иллюстраций в цвете. Книги стали доступны всем.

Невозможно представить современное общество без книг. Однако люди прожили без них большую часть своей истории. Свои знания поколение передавало к другому устно или же показывая, как надо работать, чтобы обеспечить себя пищей, жильём, одеждой. Когда люди перестали жить небольшими группами, когда сложились первые государства, объём и разнообразие знаний стали слишком велики, чтобы их можно было сохранить в памяти. Да и передаваться такие сведения должны были уже не только сородичам или ближайшим соседям. Тогда появилась письменность.

Сначала записи были очень простыми и короткими и содержали сведения о хозяйственной деятельности людей разных профессий, работавших в храмах. Письменные и цифровые знаки наносили на плитки из сырой глины острой тростниковой палочкой, затем плитки подсушивали или обжигали. Потом стали записывать тексты гимнов, сказаний, пословицы и поговорки. Государству были нужны грамотные люди, писцы. Их обучали в специальных школах. Профессия писца была почётной.

Шумеры, вавилоняне, ассирийцы и многие их соседи писали на глиняных табличках. Материал был дешёвым, но из-за размера табличек тексты на них были короткими. Поэтому крупные произведения, такие, как эпос о Гильгамеше или повествование о начале мира, записывали на нескольких табличках. Собрания табличек существовали при храмах и царских дворцах. Археологи раскопали библиотеку ассирийского царя Ашшурбанапала (VII в. до н. э.), на полках которой было более 20 тыс. табличек с самыми разнообразными текстами. Древние египтяне изобрели более удобный писчий материал — папирус, который делали из особым образом обработанных стеблей папируса, росшего в изобилии по берегам Нила. Отдельные листы склеивали в длинную полосу, свиток. На таких свитках, достигавших в длину до 100 м, записывали религиозные тексты, сказки, поучения, летописи. Папирус — рыхлый материал, поэтому писать на нём можно было только с одной стороны: чернила, наносившиеся заострённой камышовой палочкой, проникали на всю глубину. Кроме того, папирус хрупок, поэтому сгибать его листы и сшивать их в тетради было нельзя. Долгое время в странах Средиземноморья папирус был самым распространённым видом писчего материала. В Египте его изготавливали на экспорт.

Свитки хранили в сундуках и стенных нишах. Некоторые тексты предназначались специально для погребений; многие из них сохранились до нашего времени. Писали египтяне и на льняных тканях. Такими тканями, в частности, обматывали мумии. Тексты иногда сопровождали рисунками.

Все тексты были рукописными. Единственное известное исключение — так называемый Фестский диск, найденный на Крите и изготовленный в XVII в. до н .э. Этот не прочитанный до сих пор

Вампум — пояс из раковин.

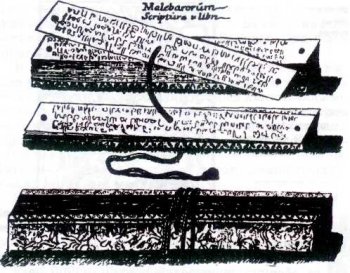

Книги на пальмовых листьях (страны Востока).

Имена фараонов в своих подписях египтяне помешали в рамках — картушах.

текст был нанесён на сырую глину способом, похожим на механический: знаки были вырезаны на штампиках и оттиснуты на сырой глине.

Когда в IX—VIII вв. до н. э. у греков появилось алфавитное письмо, они стали писать на пальмовых листьях, липовом лубе, льняных тканях и даже на свинцовых свитках. Однако главным материалом оставался папирус. Позднее в Риме и Греции стали применять деревянные таблички, покрытые воском или оштукатуренные. Их широко использовали в школах. Старый текст на воске можно было затереть и нанести новый. Если тексты были длинными и размещались на нескольких табличках, их связывали. Так получалась связка, которую называли кодексом. Она была похожа на знакомые нам книги, которые тоже называли кодексами, когда стали писать на пергаменте.

В античном мире грамотность была довольно распространённой. Особенно острой потребность в грамотных людях стала в Римской империи. Хрупкий папирус не мог устраивать государственные власти и любителей чтения: срок жизни папирусных свитков — около 200 лет. Однако с непрочностью папируса пришлось мириться долго. В Греции уже в V в. до н. э. возникла книжная торговля (библиотекой сначала называли книжную лавку). Появились и личные библиотеки, например у великих философов Платона и Аристотеля. Тексты были разными; среди них — философские и вообще научные труды, стихи, эпические произведения, записи трагедий и комедий и т. д. В III в. до н. э. возникла самая известная библиотека древности — Александрийская в Египте. В I в. до н. э. в ней было около 700 тыс. свитков.

В I в. до н. э. публичные библиотеки, организованные по сохранившемуся до наших дней принципу: с каталогами, библиотекарями, хранилищем, куда читателей не допускают, — появились в Риме. Потребовалось издание книг. Поскольку в тексты при переписке вкрадывались ошибки, их стали сверять, появились редакторы и корректоры, как в современных издательствах.

Наконец античный мир обрёл новый прочный материал — пергамент (по названию города Пергам в Малой Азии, где его производили). Пергамент делали из овечьих, телячьих, козьих и даже кошачьих кож. Материал был прочным, но на изготовление одной книги могло пойти целое стадо. Листы можно было сгибать и сшивать. Писали на пергаменте уже с двух сторон и не только тростниковыми палочками, но и птичьими перьями. Сшитые листы образовывали кодекс. Эти кодексы стали вытеснять папирусные свитки, и в Римской империи в библиотеках знати свитков с III в. н. э. уже не держали. Пергаментные тетради использовались в школах.

Пергаментные книги делали очень тщательно и украшали. Листы окрашивали в пурпурный или чёрный цвет, буквы бывали серебряными и золотыми. Традиции изготовления пергаментных книг-кодексов были унаследованы позже Византией и средневековыми европейскими государствами.

В Китае первые записи делали на твёрдых материалах; первые «книги» — это деревянные или бамбуковые планки, соединённые в связки. С V— IV вв. до н. э. в Китае стали писать на шёлке — ткани, которая в Европе ценилась чрезвычайно высоко.

Потребность в размножении текстов всё возрастала, а возможности переписчиков были ограничены. И с VI—V вв. до н. э. в китайских монастырях стали вырезать из дерева рельефные тексты и иконы в зеркальном отражении. Смазав их краской, можно было получить большое число оттисков.

Такого удобного сырья, как папирус, в Китае не было. Здесь стали экспериментировать с тем, что мы теперь называем «вторсырьем» — тряпьём. К нему добавляли волокно конопли и древесную кору, разминали в чанах, а полученную массу пропускали через прямоугольные сита. На ситах оставался слой, который после обработки становился листом бумаги. В IV в. был издан императорский указ о том, что бумага становится общеупотребительным материалом.

В Китае в V—VIII вв. н. э. делали и оттиски с надписей и изображений на камне, которые очень ценились; чтобы получать их, рельефные части покрывали краской и прикладывали к ним листы

Эта запись на знаменитом диске из Феста сделана отдельными штампиками.

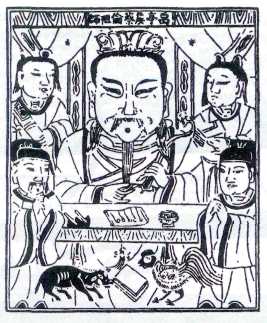

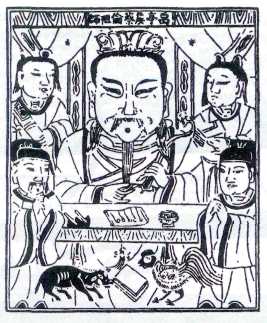

Изобретатель бумаги

китаец Цай Лунь

(старый китайский рисунок).

китаец Цай Лунь

(старый китайский рисунок).

бумаги. Так можно было получать необходимое количество оттисков.

На деревянных досках вырезали тексты и изображения в зеркальном отражении. Доску смазывали краской. Полученные оттиски монтировали сначала в свиток, а потом стали складывать, как ширму. Позже поняли, что гораздо удобнее склеивать листы с наружной стороны; в XIV—XV вв. их стали прошивать.

Гораздо удобнее цельной доски с текстом отдельные знаки, из которых можно составлять разные тексты. Первым до этого додумался в XI в. кузнец Пи Шен. Может быть, ему пришло это в голову, когда он работал с составными литейными формами. Он предложил набирать текст из глиняных знаков, размещённых в специальной рамке. В XIII в. такие знаки — литеры — стали делать из олова и дерева, а в Корее — из меди.

Все эти изобретения не случайно были сделаны в Китае: здесь всегда испытывали почтение к науке. По преданию, с VI—V вв. до н.э. в Китае были библиотеки. Учёные составляли энциклопедии. Одна из первых энциклопедий относится к X в. В XV в. 2169 учёных создали энциклопедию из 11 915 томов. В Китае были даже периодические издания: в VII—X вв. выходила газета «Столичные ведомости».

В Европе с падением Римской империи погибали библиотеки. Но грамотные люди были очень нужны властителям новых государств. Книги были необходимы церкви. Центрами книжной культуры в средневековой Европе стали монастыри, где переписывались богослужебные книги и знатоки древних текстов могли обнаружить ошибки переписчиков. Богослужебных книг требовалось немало. В мастерских по переписке книг (скрипториях) одни монахи наносили на пергаментные листы линии строк, другие писали аккуратным ровным почерком. Художники украшали рукописи орнаментами и миниатюрами. Переплёты делали из дерева и обтягивали кожей или тканями, иногда вставляли в них красивые кусочки металла и драгоценные камни. Книги были настоящими произведениями искусства. Материалом по-прежнему служил пергамент, иногда окрашенный в пурпурный цвет. Писали тростниковыми палочками, птичьими перьями, изредка — металлическими перьями. Чернила

были чёрные, красные, иногда голубые, жёлтые, фиолетовые.

Книги были очень дорогими. В Испании однажды за сборник проповедей получили 200 овец, 3 бочки зерна и 3 куньи шкурки. За школьный учебник отдавали двух телят.

Грамотность ценилась всё выше. Ремесленники и торговцы старались обучать своих детей читать и писать. Знатные люди часто были высокообразованными. В Италии в эпоху Возрождения были библиотеки.

Бумага пришла в Европу от арабов. Предполагают, что они заимствовали способ её изготовления у китайцев. Арабы измельчали пеньку и другие ингредиенты на мельничных жерновах. В Дамаске и Каире целые улицы населяли мастера, изготавливавшие бумагу разных сортов, в том числе тончайшую для голубиной почты. Арабы заимствовали у китайцев и способ печатания с резных досок. Дешевизна материала позволила выпускать гораздо больше книг, чем это было возможно прежде. Например, только в Кордове, в Испании, ежегодно выпускали 16—18 тыс. книг.

На Руси книги появились с принятием христианства. Киевские князья приглашали переписчиков и переводчиков. Они тоже писали на пергаменте. Новгородцы писали друг другу письма на бересте. Их дети учились писать, процарапывая буквы на её белой поверхности. Берестой пользовались и позднее. Сохранились сведения, что Сергий Радонежский, основатель Троицкого монастыря, был настолько беден, что книги в его монастыре были берестяными.

Древнейшая русская пергаментная книга — Евангелие XI в., написанное для новгородского посадника Остромира. Она украшена миниатюрами и орнаментами. В это время на Руси книги были главным образом религиозного содержания: Евангелия, псалтыри, «изборники», куда входили фрагменты священного писания, изречения мудрецов, сведения об истории, статьи о логике, ораторском искусстве. Включались в такие «изборники» и отрывки из сочинений античных философов, сохранившиеся в Византии.

Книги создавались очень долго. Остромирово Евангелие писали около семи месяцев по полторы страницы в день. Пергамент до XV в. привозили из Греции и с Запада. Делали и свой, но он был невысокого качества. Древнейшая запись на бумаге и бумажная книга относятся к XIV в. Бумагу сначала получали с Востока, потом из Европы. Она была дорогой, но всё же дешевле пергамента.

В XIV—XV вв. в Европе изготовление книг вышло за стены монастырей. Теперь этим занимались ремесленники, а торговали книгами купцы. Образование становилось более светским, увеличился интерес к точным наукам. Книги уже не были такими дорогими: в середине XIII в. бумагу начали делать в Италии, в XIV в. во Франции, потом в Германии, Англии. В Голландии для её изготовления использовали ветряные мельницы.

В середине XV в. по всей Западной Европе распространились дешёвые книги. Их печатали на бумажных листах с целых деревянных форм-матриц.

И наконец, Гутенберг, ювелир, гравёр, резчик по камню, изобрёл книгопечатание. Он первым применил разборный шрифт, хотя считается, что в Европе у него были предшественники.

Металлические буквы-литеры для шрифта отливали из сплава, в котором преобладал свинец. Их помещали в наборную кассу, откуда наборщик брал необходимые и подбирал в особой рамке строку. Строку выкладывали на наборную доску. Набор для страницы обматывали суровой ниткой, чтобы он не разъезжался, и смазывали типографской краской из сажи и льняного масла (олифы). На набор укладывали помещённый в рамку лист увлажнённой бумаги. Просушив лист, на нём делали оттиск текста оборотной стороны. Печатный станок был ручным. Готовые листы разглаживали под прессом, складывали в кипы, разравнивали и переплетали.

Первые книги Гутенберга появились в Германии в 40-х годах XV в. Почва для этого изобретения была подготовлена: к концу 1500 г. книги выпускали уже в 200—300 городах Европы, где действовало 1100—1700 типографий. В них было отпечатано 35—45 тыс. изданий, а общий тираж их мог доходить до 20 млн. За первые 50 лет книгопечатания человечество получило книг больше, чем за сотни лет до этого.

В XV в. книгопечатание распространилось по всей Европе. В Восточной Европе одним из первых

деятелей книгопечатания был Франциск Скорина. Он хорошо знал церковнославянский язык, учился в нескольких университетах Европы и вдохновлялся идеями просвещения народа. Славянские книги в Венеции печатали уже в XV в. Скорина, видимо, получил оборудование и бумагу из Германии. Он работал в Праге, потом в Вильнюсе, издавал богослужебные книги, и не только для церквей, но и для домашнего чтения. Его книги в XVI—XVII вв. были широко известны в Белоруссии и на Украине, но в Москве их встретили недружелюбно, потому что они слишком отличались от привычных рукописных.

В России рукописная книга существовала до конца XVII в. Уровень грамотности верхних слоёв общества и духовенства оставался невысоким. Создание громадных летописных сводов и сборников житий святых в XVI в. помогало мало. Надо было организовывать школы и распространять богослужебные книги на огромных пространствах страны. В эпоху Ивана Грозного первые печатные книги появились в Москве. В 1564 г. русским первопечатником Иваном Фёдоровым и его помощником Петром Мстиславцем был отпечатан «Апостол». Через год они издали «Часовник» — сборник ежедневных молитв, который служил и пособием для обучения грамоте. Деятельность их в Москве продлилась недолго: из-за преследований они уехали в Литву, где продолжали печатать богослужебные книги. Во Львове Иван Фёдоров издал первую русскую светскую книгу — «Грамматику», своеобразный учебник греческого и церковнославянского языков. С отъездом Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца из Москвы печатание книг не прекратилось. До Смутного времени в Москве было издано не менее 33 названий общим тиражом около 33 тыс.

До XIX в. книги печатали на ручном станке, технология мало отличалась от предложенной в XV в. Промышленная революция прошлого века изменила и книгопечатание. Появились полиграфическая индустрия, печатные, наборные, брошюровочнопереплётные машины, различные способы репродуцирования, печатания иллюстраций в цвете. Книги стали доступны всем.

Иоганн Гутенберг.

Источник: Мир Энциклопедий Аванта+

Авторское право на материал

Копирование материалов допускается только с указанием активной ссылки на статью!

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Похожие статьи