Антропосоциогенез — происхождение человека и общества — со- ставляет громадную (стартовую) эпоху в истории общественной и важнейший момент в истории общеприродной. Появление разумных существ, их объединение в различного типа общности (расы, этносы, государства), создание ими цивилизации означало качественный перелом в эволюции жизни на Земле, а может быть и в устройстве Космоса.

Реконструкция закономерностей, этапов, вариантов антропогенеза опирается на данные целого ряда научных дисциплин, прежде всего таких, как:

· археология (раскопки останков первых людей, их культурного инвентаря, жилищ, поселений, могил);

· этнография (сбор сведений о старейших традициях жизни современных народов; в особенности тех, что задержались на архаичных стадиях общественного развития, во многом похожих на первобытное состояние всего человечества);

· антропология (воссоздает физический облик (морфологию) древ- нейших людей и природные условия их обитания, т.е. биологию вида Homo sapiens);

· этология приматов (изучает принципы поведения высших живот- ных и в особенности наших самых близких «родственников» — обезьян);

· история первобытного общества (намечающая исходные формы и первые этапы общественного развития);

· ряд других (в том числе генетика, приматология, историческая па- тоанатомия).

Теоретический синтез выводов разных наук, объяснения причин про- исхождения людей, раздумья над загадочными до сих пор сторонами антропогенеза — этим занимаются богословие и философия.

Реконструкция закономерностей, этапов, вариантов антропогенеза опирается на данные целого ряда научных дисциплин, прежде всего таких, как:

· археология (раскопки останков первых людей, их культурного инвентаря, жилищ, поселений, могил);

· этнография (сбор сведений о старейших традициях жизни современных народов; в особенности тех, что задержались на архаичных стадиях общественного развития, во многом похожих на первобытное состояние всего человечества);

· антропология (воссоздает физический облик (морфологию) древ- нейших людей и природные условия их обитания, т.е. биологию вида Homo sapiens);

· этология приматов (изучает принципы поведения высших живот- ных и в особенности наших самых близких «родственников» — обезьян);

· история первобытного общества (намечающая исходные формы и первые этапы общественного развития);

· ряд других (в том числе генетика, приматология, историческая па- тоанатомия).

Теоретический синтез выводов разных наук, объяснения причин про- исхождения людей, раздумья над загадочными до сих пор сторонами антропогенеза — этим занимаются богословие и философия.

Принцип гуманизма состоит в признании человека, его жизни и сча- стья высшей ценностью бытия. Все прочие ценности в этом мире должны отсчитываться от человека. Всё у нас имеет цену, а человек по сути своей бесценен. Иммануил Кант так сформулировал данный принцип: «Надо всегда относиться к человеку как конечной цели наших поступков и никогда как к средству чьей-либо воли». По сути та же идея содержится в таких заповедях разных религий, которые получили в философии название «золотого правила нравственности: «Относись к другим людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе».

Как и всякий принцип, т.е. общая установка на все случаи жизни, гуманизм то и дело проходит испытание разного рода страстями, катаклиз- мами того или иного масштаба и не всегда такое испытание выдерживает. Общечеловеческие ценности сплошь и рядом испаряются перед локальны- ми, частными интересами.

Но принцип и не рассчитан на буквальное стандартное применение. Назначение принципа — дать ориентир, указать тенденцию, помочь уви- деть ошибку. В этом смысле гуманистический подход не имеет себе аль- тернативы как на лично-семейном, так и на коллективно-общественном уровнях человеческой жизни.

Современное состояние проблемы человека кроется в прошлом — в самом начале истории личности и общества.

Как и всякий принцип, т.е. общая установка на все случаи жизни, гуманизм то и дело проходит испытание разного рода страстями, катаклиз- мами того или иного масштаба и не всегда такое испытание выдерживает. Общечеловеческие ценности сплошь и рядом испаряются перед локальны- ми, частными интересами.

Но принцип и не рассчитан на буквальное стандартное применение. Назначение принципа — дать ориентир, указать тенденцию, помочь уви- деть ошибку. В этом смысле гуманистический подход не имеет себе аль- тернативы как на лично-семейном, так и на коллективно-общественном уровнях человеческой жизни.

Современное состояние проблемы человека кроется в прошлом — в самом начале истории личности и общества.

Антропология в дословном переводе с греческого — наука о челове- ке. А изучать самих себя мы можем в разных масштабах и ракурсах. По- этому различаются несколько вариантов (направлений) комплексного изу- чения человека и объяснения его места в мире. А именно:

· антропология биологическая — она о происхождении и эволюции физической организации человека и его различных рас; о том, как устроено наше тело, в особенности головной мозг; чем одни популяции населения Земли отличаются от других в анатомо-физиологическом отношении; ка- кое место занимает человек как вид в мире животных;

· антропология культурная (или же социальная) — про общее и осо- бенное в образе жизни разных народов Земли; традициях их быта, труда и досуга (например, домостроительства, пищевого рациона, одежды, промы- слов и ремесел, т.д.; счета родства, общественной организации, религиоз- ных верований и т.п.); основное внимание тут уделяется племенам и наро- дам, отставшим в своем развитии от цивилизованного человечества, живу- щих в экстремальных природных условиях (крайнего севера или, напротив, тропиков), сохранивших архаичные, по сути первобытные формы жизни; столь традиционные социумы выступают как модели человеческого бытия, не измененного цивилизацией;

· антропология философская — о той или иной сущности человека как такового, всей полноте человеческого существования; принципах его отношений с окружающим миром; обобщая самые разные проекции чело- века в отдельных науках, естественных и общественных, философская антропология ищет ответ на вопрос об интегральной природе человека, соотношении его важнейших сил — телесных, психических и духовных.

· антропология биологическая — она о происхождении и эволюции физической организации человека и его различных рас; о том, как устроено наше тело, в особенности головной мозг; чем одни популяции населения Земли отличаются от других в анатомо-физиологическом отношении; ка- кое место занимает человек как вид в мире животных;

· антропология культурная (или же социальная) — про общее и осо- бенное в образе жизни разных народов Земли; традициях их быта, труда и досуга (например, домостроительства, пищевого рациона, одежды, промы- слов и ремесел, т.д.; счета родства, общественной организации, религиоз- ных верований и т.п.); основное внимание тут уделяется племенам и наро- дам, отставшим в своем развитии от цивилизованного человечества, живу- щих в экстремальных природных условиях (крайнего севера или, напротив, тропиков), сохранивших архаичные, по сути первобытные формы жизни; столь традиционные социумы выступают как модели человеческого бытия, не измененного цивилизацией;

· антропология философская — о той или иной сущности человека как такового, всей полноте человеческого существования; принципах его отношений с окружающим миром; обобщая самые разные проекции чело- века в отдельных науках, естественных и общественных, философская антропология ищет ответ на вопрос об интегральной природе человека, соотношении его важнейших сил — телесных, психических и духовных.

Человек — первая и вечная проблема для самого себя. С давних пор богословы, философы, натуралисты, поэты размышляли о природе и назначении человека. Каждая эпоха европейской истории позволяла нарисовать ту или иную картину людского бытия. Мыслители античности начинали изучение природы, поэтому человек в их глазах — микрокосм, подобие большого космоса. Средневековые теологи видели в человеке образ и подобие Божие, орудие всевышнего провидения. Просветители Нового времени восславили человеческий разум, в тени которого ютились прочие людские страсти; вместо человека на арене философии фигурировал субъект познания. Антропологический поворот европейской мысли предсказали представители философии жизни. Фридрих Ницше и Сёрен Кьёркегор задумались об индивидуальной конкретизации человеческого существования как проблеме философии. Своё полное воплощение антропологический подход в философии достиг в экзистенциализме (позднелатинское слово existencia означает существование, т.е. способ бытия человека в мире и его сущностные характеристики). Так в составе философского знания оформился относительно самостоятельный раздел — антропология.

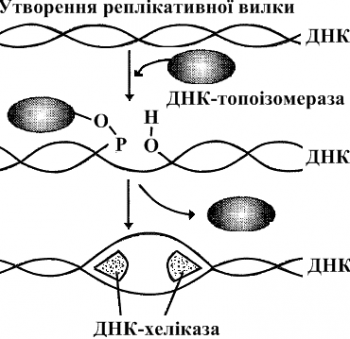

1.Инициация. Репликация начинается с возникновения репликативной точки. Эта точка имеет специфическую последовательность богатую парами А-Т. К ней присоединяются специальные распознающие белки, которые обеспечивают присоединение хеликазы и топоизомеразы (гиразы) и запускают процесс репликации. Хеликаза расплетает ДНК на две цепи. Образуется репликативная вилка. Молекула ДНК жестко закреплена на ядерном матриксе и не может свободно вращаться при расплетании какого-либо участка. Это блокирует продвижение хеликазы по цепи. Топоизомераза надрезает нити ДНК и снимает структурное напряжение.

В одной репликативной вилке действуют две хеликазы, которые движутся в противоположных направлениях. Разделенные цепи фиксируются ДНК- связывающими белками. Участки формирования репликативной вилки называются «точками ori» (origin - начало). У эукариот одновременно образуется тысячи таких вилок, что обеспечивает высокую скорость репликации

В одной репликативной вилке действуют две хеликазы, которые движутся в противоположных направлениях. Разделенные цепи фиксируются ДНК- связывающими белками. Участки формирования репликативной вилки называются «точками ori» (origin - начало). У эукариот одновременно образуется тысячи таких вилок, что обеспечивает высокую скорость репликации

В моё время в университете все структуры и всё преподавание было построено совершенно иначе, чем сейчас. Во-первых, не было этой бешеной специализации и многофакультетности. В сущности, было четыре факультета: медицинский, юридический, историко-филологический и физико-математический. Юридический был в то время общеобразовательным, на него шли люди, которые ничем особенным не интересовались, но им нужен был диплом о высшем образовании для чисто служебных целей. Историко-филологический и физико-математический разделялись уже на несколько, немного, отделений. Например, на физико-математическом факультете было астрономо-математическое отделение, физическое отделение и естественное отделение, в которое

отделение и естественное отделение, в которое входили все науки, от химии до антрополо- гии и географии.

На естественном отделении первый курс был общий для всех. И это очень было хорошо. Во-первых, потому, что всем естественникам давало основы основных подразделений естествознания. На первом курсе слушали курс общей физики, общей химии, общей зоологии, общей ботаники с соответствующими малыми практикумами. И лишь со второго курса начиналась специализация ... — зоологи, ботаники, химики, геологи... Первый курс естественного отделения физико-математического факультета ... давал возможность поступившим в университет студентам всерьёз избрать себе специальность. Потому что большинство по- ступающей в вузы молодежи, в сущности, всерьёз не знает, чем она, эта молодежь, интересуется. ...

Обыкновенно очень крупные ученые бывают неважными профессорами, ораторами не бог весть какими, да и с точки зрения построения их курсы часто бывают сумбурны.

отделение и естественное отделение, в которое входили все науки, от химии до антрополо- гии и географии.

На естественном отделении первый курс был общий для всех. И это очень было хорошо. Во-первых, потому, что всем естественникам давало основы основных подразделений естествознания. На первом курсе слушали курс общей физики, общей химии, общей зоологии, общей ботаники с соответствующими малыми практикумами. И лишь со второго курса начиналась специализация ... — зоологи, ботаники, химики, геологи... Первый курс естественного отделения физико-математического факультета ... давал возможность поступившим в университет студентам всерьёз избрать себе специальность. Потому что большинство по- ступающей в вузы молодежи, в сущности, всерьёз не знает, чем она, эта молодежь, интересуется. ...

Обыкновенно очень крупные ученые бывают неважными профессорами, ораторами не бог весть какими, да и с точки зрения построения их курсы часто бывают сумбурны.

Перечисленные по этому разделу курса философские проблемы естествознания сложны и открыты для дальнейшего обсуждения. Общая картина природы в наши дни радикально меняется. Однако надо отличать действительные открытия новых свойств материи и возможностей человека от его же собственных фантазий и мечтаний на научные и вненаучные темы. Не всё мыслимое возможно; законы природы могут дополняться новыми, но не нарушаться произвольно. Обсуждать природу вещей надо, опираясь на знания, желательно фактические, экспериментальные, и современную логику нашего разума.

Время в самом широком смысле этого понятия представляет собой последовательное существование сменяющих друг друга состояний некоторого материального процесса; необратимая последовательность и длительность отдельных событий при существовании материальных систем.

В отличие от пространства, время:

· однонаправленно и потому по сути необратимо; оно «течёт» от прошлого через настоящее к будущему; и в той же самой степени «надвигается» из бу- дущего, чтобы миновать настоящее и превратиться в прошлое; так называемая «машина времени» (см.: Артур Конан Дойл «Сквозь пелену»; Марк Твен «Янки при дворе короля Артура»; Герберт Уэллс «Машина времени»; Марсель Пруст «В поисках утраченного времени»; Михаил Булгаков «Иван Васильевич»; Александр Грин «Клубный арап»; братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Сказки о тройке»; т.п. произведения художественной фантастики) — не более чем художественный приём;

· размеренно — так, что физико-математическое (во многом условное — календарное, эталонное) время, причем опять-таки в масштабах макромира, монотонно, не знает перерывов, измеряется в одинаковых единицах отсчета; тогда как астрофизическое и квантово-механическое, тем более биологическое и социальное времена (уровни организации времени) могут менять ритм, ускоряться или замедляться, даже прерываться — прежде всего, в связи с изменением пространственных размеров материальных систем; эта взаимосвязь образует пространственно-временной континуум.

Чаще всего «квантуется», меняет ритм психологическое время, т.е. субъективное восприятие внешнего хода событий человеком. В среднем с возрас- том восприятие времени ускоряется — у молодых людей время чаще монотонно тянется, а у стариков пролетает во мгновение ока.

В отличие от пространства, время:

· однонаправленно и потому по сути необратимо; оно «течёт» от прошлого через настоящее к будущему; и в той же самой степени «надвигается» из бу- дущего, чтобы миновать настоящее и превратиться в прошлое; так называемая «машина времени» (см.: Артур Конан Дойл «Сквозь пелену»; Марк Твен «Янки при дворе короля Артура»; Герберт Уэллс «Машина времени»; Марсель Пруст «В поисках утраченного времени»; Михаил Булгаков «Иван Васильевич»; Александр Грин «Клубный арап»; братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Сказки о тройке»; т.п. произведения художественной фантастики) — не более чем художественный приём;

· размеренно — так, что физико-математическое (во многом условное — календарное, эталонное) время, причем опять-таки в масштабах макромира, монотонно, не знает перерывов, измеряется в одинаковых единицах отсчета; тогда как астрофизическое и квантово-механическое, тем более биологическое и социальное времена (уровни организации времени) могут менять ритм, ускоряться или замедляться, даже прерываться — прежде всего, в связи с изменением пространственных размеров материальных систем; эта взаимосвязь образует пространственно-временной континуум.

Чаще всего «квантуется», меняет ритм психологическое время, т.е. субъективное восприятие внешнего хода событий человеком. В среднем с возрас- том восприятие времени ускоряется — у молодых людей время чаще монотонно тянется, а у стариков пролетает во мгновение ока.

Пространство можно определить как взаимное расположение и одновременное сосуществование материальных предметов; структурированность объективного мира. Универсальными показателями пространства считаются:

· протяжённость (и, сооответственно, метричность) материи, что позволяет определять расстояния между рядоположенными объектами, их частями; выяснить их взаимодействие;

· симметричность макромира, где имеются три равноправные измерения пространства, создающие его объёмность; что касается пространственного устройства микро- и мегамиров, то они, скорее всего, в этом отношении неоднородны (исчезающее малые пространственные интервалы там порождают догадки ученых о «зернах» или же «квантах» пространства, между которыми оно «сворачивается» в «чёрные дыры», замкнутые области Вселенной, где пространство, получается, отсутствует; а точнее говоря, проявляют асимметрию свойств, когда векторы «правого и левого», «верха и низа» и т.п. не полностью идентичны по своим качествам);

· безграничность, которая должна пониматься не количественно (отдельные участки мироздания как раз предельны), а качественно, — в смысле безус- ловности и открытого разнообразия уровней пространственной организации материи.

· протяжённость (и, сооответственно, метричность) материи, что позволяет определять расстояния между рядоположенными объектами, их частями; выяснить их взаимодействие;

· симметричность макромира, где имеются три равноправные измерения пространства, создающие его объёмность; что касается пространственного устройства микро- и мегамиров, то они, скорее всего, в этом отношении неоднородны (исчезающее малые пространственные интервалы там порождают догадки ученых о «зернах» или же «квантах» пространства, между которыми оно «сворачивается» в «чёрные дыры», замкнутые области Вселенной, где пространство, получается, отсутствует; а точнее говоря, проявляют асимметрию свойств, когда векторы «правого и левого», «верха и низа» и т.п. не полностью идентичны по своим качествам);

· безграничность, которая должна пониматься не количественно (отдельные участки мироздания как раз предельны), а качественно, — в смысле безус- ловности и открытого разнообразия уровней пространственной организации материи.

Пространство и время — тоже всеобщие формы бытия (атрибуты) материального мира.

Кроме движения и развития, материальные объекты немыслимы вне таких своих универсальных качеств, как пространство и время. Они обладают не менее удивительными свойствами, чем материя как таковая. С одной стороны, мы отчётливо ощущаем близость и отдалённость отдельных предметов, их сравнительные размеры; правую, левую, переднюю и заднюю стороны света; его перспективные линии; временные интервалы разной величины; т.п. характеристики нашего бытия. Однако нельзя увидеть, вообще ощутить пространство в отдельности от различных предметов; времени — от происходящих с нами событий. Если отдельные локусы пространственного размещения предметов, различные временные отрезки нашей жизни явно конечны, то пространство и время в целом столь же явственно неограничены, без конца и начала.

Иммануил Кант свёл эти парные категории к формам субъективного вос- приятия действительности человеком, причём восприятия доопытного (априорного) для каждого индивида. Готфрид Вильгельм Лейбниц предложил понимать пространство и время чисто функционально — как отношения между отдельными явлениями природы, не как самостоятельные её начала.

Кроме движения и развития, материальные объекты немыслимы вне таких своих универсальных качеств, как пространство и время. Они обладают не менее удивительными свойствами, чем материя как таковая. С одной стороны, мы отчётливо ощущаем близость и отдалённость отдельных предметов, их сравнительные размеры; правую, левую, переднюю и заднюю стороны света; его перспективные линии; временные интервалы разной величины; т.п. характеристики нашего бытия. Однако нельзя увидеть, вообще ощутить пространство в отдельности от различных предметов; времени — от происходящих с нами событий. Если отдельные локусы пространственного размещения предметов, различные временные отрезки нашей жизни явно конечны, то пространство и время в целом столь же явственно неограничены, без конца и начала.

Иммануил Кант свёл эти парные категории к формам субъективного вос- приятия действительности человеком, причём восприятия доопытного (априорного) для каждого индивида. Готфрид Вильгельм Лейбниц предложил понимать пространство и время чисто функционально — как отношения между отдельными явлениями природы, не как самостоятельные её начала.

Развитие — определённый тип движения. Можно сказать, что всякое развитие есть уже тем самым движение, но далеко не всякое движение позволительно признать развитием.

Применительно к живой природе трудно решить вопрос о критериях про- гресса. Многие авторы полагают, что эволюция в конечном счете ведет организмы и целые виды путем усложнения, морфо-физиологического прогресса (ароморфозы). Так что человек — более развитый, продвинутый организм, чем, допустим, лягушка и тем более бактерия. Другие же исследователи находят это проявлением субъективизма, уже названного выше антропного допущения, ко- торые вроде бы носят вненаучный характер. Ведь по признаку выживаемости видов простейшие ничуть не хуже приспособлены к условиям своего существо- вания, чем человек, а моментами даже лучше.

На мой взгляд, надо согласиться с первой точкой зрения, допускающей понятие прогресса в естествознании. Высшие существа гораздо лучше приспо- соблены к среде — в том смысле, что могут адекватно реагировать на более широкий круг её разнообразных изменений, причем не только настоящих, но и будущих. Даже если наш вид по каким-то катастрофическим причинам вымрет раньше простейших, этот факт не отменит прогрессивного направления пред- шествующей эволюции.

Еще сложнее разобраться с прогрессом в человеческих делах и обстоятельствах. Изучая развитие русского языка, современный лингвист Владимир Станиславович Елистратов точно подметил «три основных исторических архетипа. Каждый из нас выбирает себе то, другое или третье мироощущение в за- висимости от возраста, темперамента, жизненных обстоятельств.

Применительно к живой природе трудно решить вопрос о критериях про- гресса. Многие авторы полагают, что эволюция в конечном счете ведет организмы и целые виды путем усложнения, морфо-физиологического прогресса (ароморфозы). Так что человек — более развитый, продвинутый организм, чем, допустим, лягушка и тем более бактерия. Другие же исследователи находят это проявлением субъективизма, уже названного выше антропного допущения, ко- торые вроде бы носят вненаучный характер. Ведь по признаку выживаемости видов простейшие ничуть не хуже приспособлены к условиям своего существо- вания, чем человек, а моментами даже лучше.

На мой взгляд, надо согласиться с первой точкой зрения, допускающей понятие прогресса в естествознании. Высшие существа гораздо лучше приспо- соблены к среде — в том смысле, что могут адекватно реагировать на более широкий круг её разнообразных изменений, причем не только настоящих, но и будущих. Даже если наш вид по каким-то катастрофическим причинам вымрет раньше простейших, этот факт не отменит прогрессивного направления пред- шествующей эволюции.

Еще сложнее разобраться с прогрессом в человеческих делах и обстоятельствах. Изучая развитие русского языка, современный лингвист Владимир Станиславович Елистратов точно подметил «три основных исторических архетипа. Каждый из нас выбирает себе то, другое или третье мироощущение в за- висимости от возраста, темперамента, жизненных обстоятельств.

Как философская категория движение означает любое изменение материального объекта, начиная от его перемещения в пространстве и вплоть до качественного изменения со временем. Движение предполагает взаимодействие материальных объектов друг с другом, так что их изменения коррелируют между собой.

В качестве одного из моментов движения должен рассматриваться покой, т.е. временное и относительное равновесие материальной системы. Покой— результат динамического равновесия внутренних и внешних тенденций изменения определённого объекта. Хотя в одних отношениях объекты покоятся, в других они непременно вовлечены в движение (как, скажем, мебель, здание вместе с Землёй). А через больший или меньший промежуток времени даже в названном аспекте покой сменится движением (мебель развалится, здания обветшают и будут снесены, перестроены и т.д., вплоть до гибели всей планеты Земли).

Таким образом, движение абсолютно, а покой относителен. Эта аксиома метафизики, между прочим, привносит здравую дозу скептицизма в житейское мировосприятие. Лучше всех это выразил библейский Экклезиаст:

Род уходит, и род приходит... и нет ничего нового под солнцем. Тяжкую задачу дал Бог решать сынам человека!..

Всему свой час, и время всякому делу под небесами: Время родиться и время умирать,

Время насаждать и время вырывать насаждения, Время убивать и время исцелять,

Время плакать и время смеяться, Время разрушать и время строить...

До поры, как порвется серебряный шнур, И расколется золотая чаша...

И прах возвратится в землю, которой он был,

И возвратится дыханье к Богу, который его дал.

В качестве одного из моментов движения должен рассматриваться покой, т.е. временное и относительное равновесие материальной системы. Покой— результат динамического равновесия внутренних и внешних тенденций изменения определённого объекта. Хотя в одних отношениях объекты покоятся, в других они непременно вовлечены в движение (как, скажем, мебель, здание вместе с Землёй). А через больший или меньший промежуток времени даже в названном аспекте покой сменится движением (мебель развалится, здания обветшают и будут снесены, перестроены и т.д., вплоть до гибели всей планеты Земли).

Таким образом, движение абсолютно, а покой относителен. Эта аксиома метафизики, между прочим, привносит здравую дозу скептицизма в житейское мировосприятие. Лучше всех это выразил библейский Экклезиаст:

Род уходит, и род приходит... и нет ничего нового под солнцем. Тяжкую задачу дал Бог решать сынам человека!..

Всему свой час, и время всякому делу под небесами: Время родиться и время умирать,

Время насаждать и время вырывать насаждения, Время убивать и время исцелять,

Время плакать и время смеяться, Время разрушать и время строить...

До поры, как порвется серебряный шнур, И расколется золотая чаша...

И прах возвратится в землю, которой он был,

И возвратится дыханье к Богу, который его дал.